Peter Flötner als Plastiker und Medailleur.

17

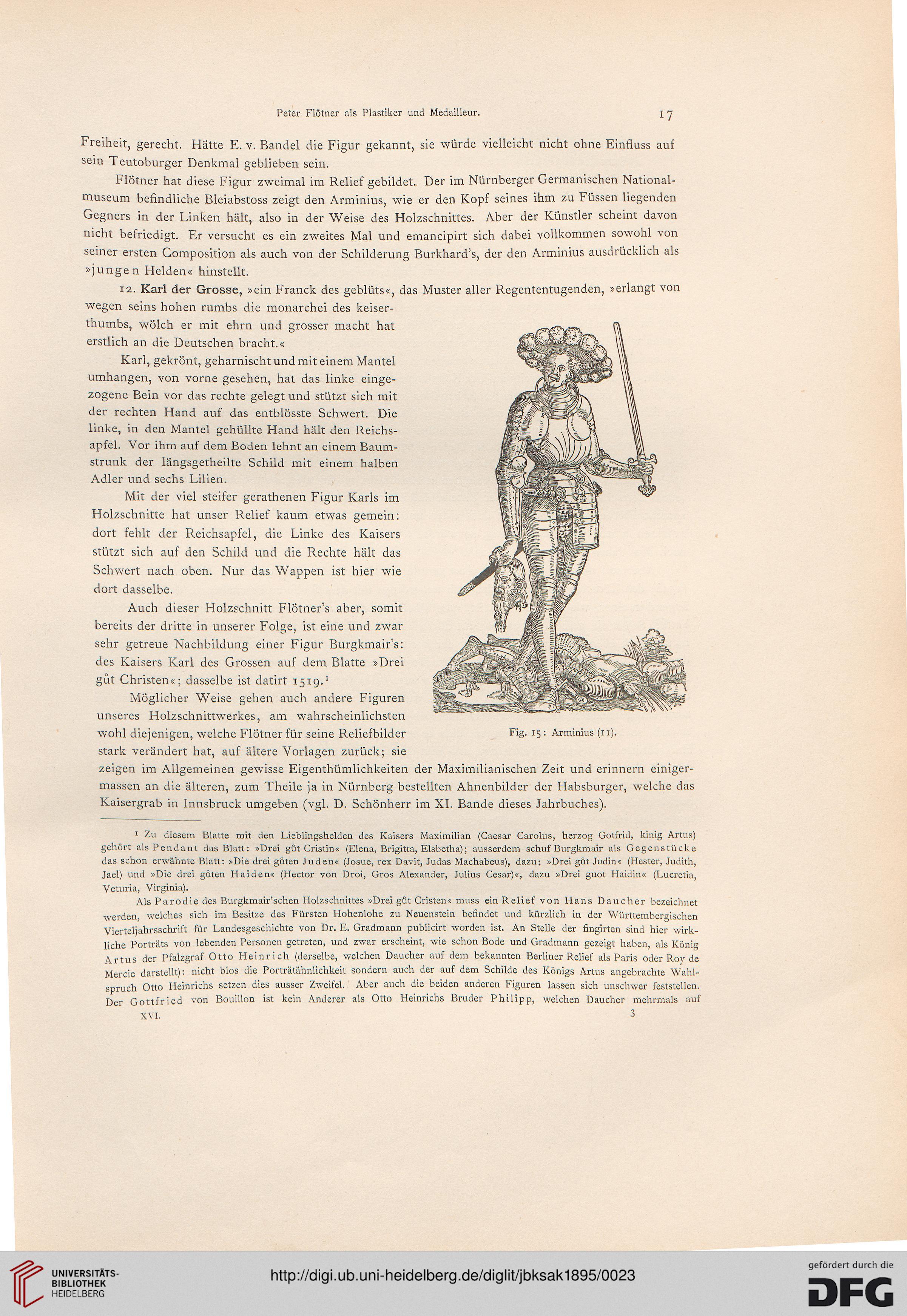

Freiheit, gerecht. Hätte E. v. Bändel die Figur gekannt, sie würde vielleicht nicht ohne Einfiuss auf

sein Teutoburger Denkmal geblieben sein.

Flötner hat diese Figur zweimal im Relief gebildet. Der im Nürnberger Germanischen National-

museum befindliche Bleiabstoss zeigt den Arminius, wie er den Kopf seines ihm zu Füssen liegenden

Gegners in der Linken hält, also in der Weise des Holzschnittes. Aber der Künstler scheint davon

nicht befriedigt. Er versucht es ein zweites Mal und emancipirt sich dabei vollkommen sowohl von

seiner ersten Composition als auch von der Schilderung Burkharde, der den Arminius ausdrücklich als

»jungen Helden« hinstellt.

12. Karl der Grosse, »ein Franck des geblüts«, das Muster aller Regententugenden, »erlangt von

wegen seins hohen rumbs die monarchei des keiser-

thumbs, wölch er mit ehrn und grosser macht hat

erstlich an die Deutschen bracht.«

Karl, gekrönt, geharnischt und mit einem Mantel

umhangen, von vorne gesehen, hat das linke einge-

zogene Bein vor das rechte gelegt und stützt sich mit

der rechten Hand auf das entblösste Schwert. Die

linke, in den Mantel gehüllte Hand hält den Reichs-

apfel. Vor ihm auf dem Boden lehnt an einem Baum-

strunk der längsgetheilte Schild mit einem halben

Adler und sechs Lilien.

Mit der viel steifer gerathenen Figur Karls im

Holzschnitte hat unser Relief kaum etwas gemein:

dort fehlt der Reichsapfel, die Linke des Kaisers

stützt sich auf den Schild und die Rechte hält das

Schwert nach oben. Nur das Wappen ist hier wie

dort dasselbe.

Auch dieser Holzschnitt Flötner's aber, somit

bereits der dritte in unserer Folge, ist eine und zwar

sehr getreue Nachbildung einer Figur Burgkmair's:

des Kaisers Karl des Grossen auf dem Blatte »Drei

güt Christen«; dasselbe ist datirt 1519.1

Möglicher Weise gehen auch andere Figuren

unseres Holzschnittwerkes, am wahrscheinlichsten

wohl diejenigen, welche Flötner für seine Reliefbilder Fig- 15 : Arminius (11).

stark verändert hat, auf ältere Vorlagen zurück; sie

zeigen im Allgemeinen gewisse Eigenthümlichkeiten der Maximilianischen Zeit und erinnern einiger-

massen an die älteren, zum Theile ja in Nürnberg bestellten Ahnenbilder der Habsburger, welche das

Kaisergrab in Innsbruck umgeben (vgl. D. Schönherr im XI. Bande dieses Jahrbuches).

1 Zu diesem Blatte mit den I.ieblingshcldcn des Kaisers Maximilian (Caesar Carolus, herzog Gotfrid, kinig Artus)

gehört als Pendant das Blatt: »Drei güt Cristin« (Elena, Brigitta, Elsbetha); ausserdem schuf Burgkmair als Gegenstücke

das schon erwähnte Blatt: »Die drei güten Juden« (Josue, rex Davit, Judas Machabeus), dazu: »Drei güt Judin« (Hcster, Judith,

Jael) und »Die drei güten Haiden« (Hector von Droi, Gros Alexander, Julius Cesar)«, dazu »Drei guot Haidin« (Lucretia,

Veturia, Virginia).

Als Parodie des Burgkmair'schen Holzschnittes »Drei güt Cristen« muss ein Relief von Hans Daucher bezeichnet

werden, welches sich im Besitze des Fürsten Hohenlohe zu Neuenstein befindet und kürzlich in der Württembergischen

Vierteljahrsschrift für Landesgeschichte von Dr. E. Gradmann publicirt worden ist. An Stelle der fingirten sind hier wirk-

liche Porträts von lebenden Personen getreten, und zwar erscheint, wie schon Bode und Gradmann gezeigt haben, als König

Artus der Pfalzgraf Otto Heinrich (derselbe, welchen Daucher auf dem bekannten Berliner Relief als Paris oder Roy de

Mercie darstellt): nicht blos die Porträtähnlichkeit sondern auch der auf dem Schilde des Königs Artus angebrachte Wahl-

spruch Otto Heinrichs setzen dies ausser Zweifel. Aber auch die beiden anderen Figuren lassen sich unschwer feststellen.

Der Gottfried von Bouillon ist kein Anderer als Otto Heinrichs Bruder Philipp, welchen Daucher mehrmals auf

XVI. 3

17

Freiheit, gerecht. Hätte E. v. Bändel die Figur gekannt, sie würde vielleicht nicht ohne Einfiuss auf

sein Teutoburger Denkmal geblieben sein.

Flötner hat diese Figur zweimal im Relief gebildet. Der im Nürnberger Germanischen National-

museum befindliche Bleiabstoss zeigt den Arminius, wie er den Kopf seines ihm zu Füssen liegenden

Gegners in der Linken hält, also in der Weise des Holzschnittes. Aber der Künstler scheint davon

nicht befriedigt. Er versucht es ein zweites Mal und emancipirt sich dabei vollkommen sowohl von

seiner ersten Composition als auch von der Schilderung Burkharde, der den Arminius ausdrücklich als

»jungen Helden« hinstellt.

12. Karl der Grosse, »ein Franck des geblüts«, das Muster aller Regententugenden, »erlangt von

wegen seins hohen rumbs die monarchei des keiser-

thumbs, wölch er mit ehrn und grosser macht hat

erstlich an die Deutschen bracht.«

Karl, gekrönt, geharnischt und mit einem Mantel

umhangen, von vorne gesehen, hat das linke einge-

zogene Bein vor das rechte gelegt und stützt sich mit

der rechten Hand auf das entblösste Schwert. Die

linke, in den Mantel gehüllte Hand hält den Reichs-

apfel. Vor ihm auf dem Boden lehnt an einem Baum-

strunk der längsgetheilte Schild mit einem halben

Adler und sechs Lilien.

Mit der viel steifer gerathenen Figur Karls im

Holzschnitte hat unser Relief kaum etwas gemein:

dort fehlt der Reichsapfel, die Linke des Kaisers

stützt sich auf den Schild und die Rechte hält das

Schwert nach oben. Nur das Wappen ist hier wie

dort dasselbe.

Auch dieser Holzschnitt Flötner's aber, somit

bereits der dritte in unserer Folge, ist eine und zwar

sehr getreue Nachbildung einer Figur Burgkmair's:

des Kaisers Karl des Grossen auf dem Blatte »Drei

güt Christen«; dasselbe ist datirt 1519.1

Möglicher Weise gehen auch andere Figuren

unseres Holzschnittwerkes, am wahrscheinlichsten

wohl diejenigen, welche Flötner für seine Reliefbilder Fig- 15 : Arminius (11).

stark verändert hat, auf ältere Vorlagen zurück; sie

zeigen im Allgemeinen gewisse Eigenthümlichkeiten der Maximilianischen Zeit und erinnern einiger-

massen an die älteren, zum Theile ja in Nürnberg bestellten Ahnenbilder der Habsburger, welche das

Kaisergrab in Innsbruck umgeben (vgl. D. Schönherr im XI. Bande dieses Jahrbuches).

1 Zu diesem Blatte mit den I.ieblingshcldcn des Kaisers Maximilian (Caesar Carolus, herzog Gotfrid, kinig Artus)

gehört als Pendant das Blatt: »Drei güt Cristin« (Elena, Brigitta, Elsbetha); ausserdem schuf Burgkmair als Gegenstücke

das schon erwähnte Blatt: »Die drei güten Juden« (Josue, rex Davit, Judas Machabeus), dazu: »Drei güt Judin« (Hcster, Judith,

Jael) und »Die drei güten Haiden« (Hector von Droi, Gros Alexander, Julius Cesar)«, dazu »Drei guot Haidin« (Lucretia,

Veturia, Virginia).

Als Parodie des Burgkmair'schen Holzschnittes »Drei güt Cristen« muss ein Relief von Hans Daucher bezeichnet

werden, welches sich im Besitze des Fürsten Hohenlohe zu Neuenstein befindet und kürzlich in der Württembergischen

Vierteljahrsschrift für Landesgeschichte von Dr. E. Gradmann publicirt worden ist. An Stelle der fingirten sind hier wirk-

liche Porträts von lebenden Personen getreten, und zwar erscheint, wie schon Bode und Gradmann gezeigt haben, als König

Artus der Pfalzgraf Otto Heinrich (derselbe, welchen Daucher auf dem bekannten Berliner Relief als Paris oder Roy de

Mercie darstellt): nicht blos die Porträtähnlichkeit sondern auch der auf dem Schilde des Königs Artus angebrachte Wahl-

spruch Otto Heinrichs setzen dies ausser Zweifel. Aber auch die beiden anderen Figuren lassen sich unschwer feststellen.

Der Gottfried von Bouillon ist kein Anderer als Otto Heinrichs Bruder Philipp, welchen Daucher mehrmals auf

XVI. 3