Pctcr Flötner als Plastiker und Medailleur.

3i

Die Umrahmung der Medaillen darf nun überhaupt als eines der besten Behelfe zur

Feststellung des Künstlers betrachtet werden; sie bezeichnet deutlich seine Geschmacks-

richtung. Man denke nur, wie anders der derbe Hans Schwarz seine Bildnisse umrahmt als

der feine und etwas schüchterne »Meister von 1526/27«; oder man vergleiche in dieser

Hinsicht etwas jüngere Medailleure: H. Reinhard den Vater, Joachim Deschler, Valentin Fig. 28.

Maler. Uebrigens aber möchte die Gewohnheit der Künstler, von der einmal beliebten (doch

oft für Medaillen von verschiedener Grösse verschiedenen) Umrahmung nicht so leicht abzugehen,

wohl auch darauf zurückzuführen sein, dass sie ihre Arbeiten als solche, gewissermassen wie durch eine

Marke, kennzeichnen wollten. Ist diese Vermuthung richtig, so werden wir, wie sich bald zeigen wird,

in dem schmalen Lorbeerkranze nachgerade eine Art Fabrikszeichen der Flötner'schen Werkstätte

erblicken dürfen.

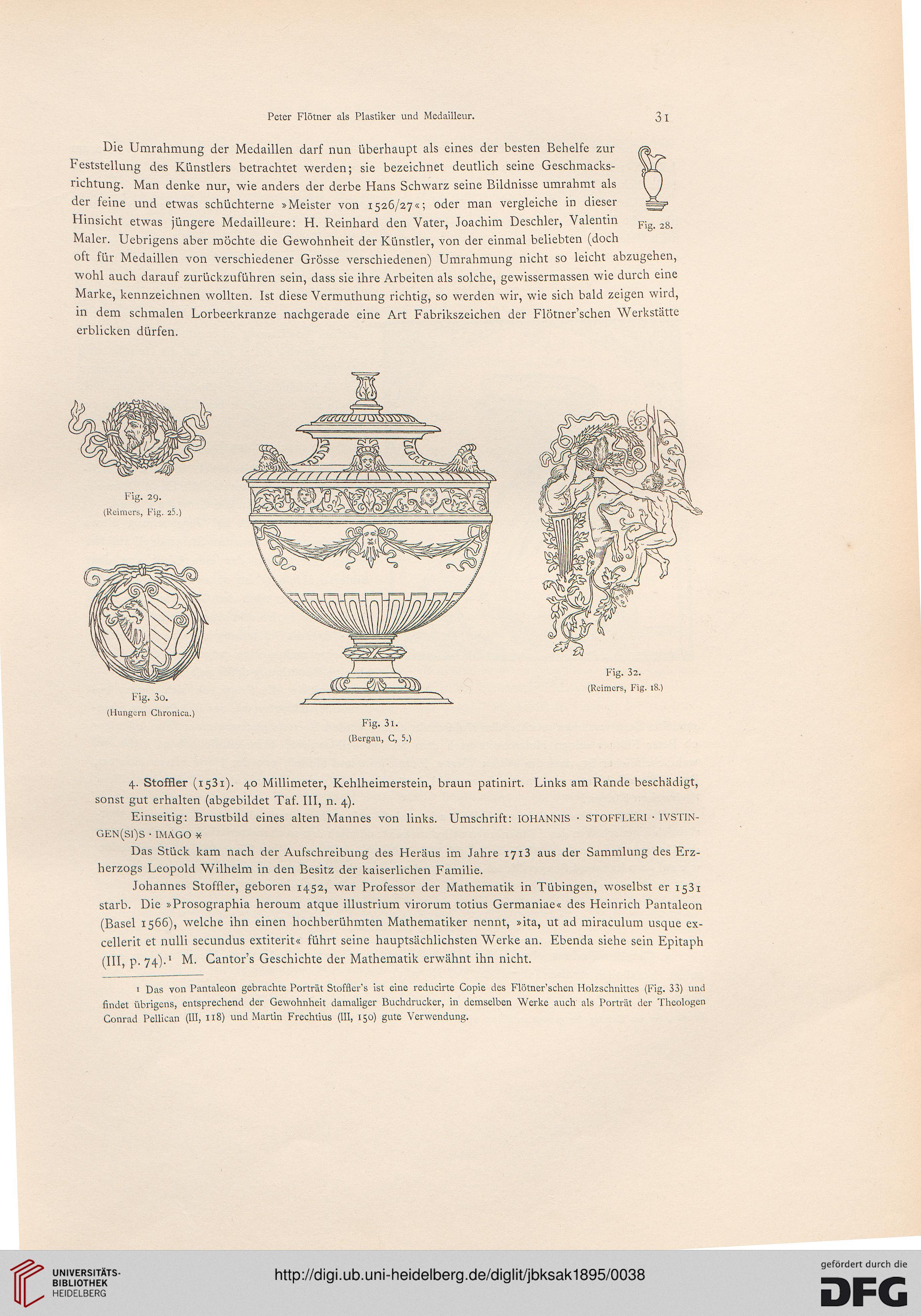

(Hungern Chronica.)

Fig. 3i.

(Bergau, C, 5.)

4. Stoffler (1531). 40 Millimeter, Kehlheimerstein, braun patinirt. Links am Rande beschädigt,

sonst gut erhalten (abgebildet Taf. III, n. 4).

Einseitig: Brustbild eines alten Mannes von links. Umschrift: IOHANNIS • STOFFLERI • IVSTIN-

GEN(SI)S • IMAGO *

Das Stück kam nach der Aufschreibung des Heraus im Jahre 1713 aus der Sammlung des Erz-

herzogs Leopold Wilhelm in den Besitz der kaiserlichen Familie.

Johannes Stoffler, geboren 1452, war Professor der Mathematik in Tübingen, woselbst er 1531

starb. Die »Prosographia heroum atque illustrium virorum totius Germaniae« des Heinrich Pantaleon

(Basel 1566), welche ihn einen hochberühmten Mathematiker nennt, »ita, ut ad miraculum usque ex-

cellerit et nulli secundus extiterit« führt seine hauptsächlichsten Werke an. Ebenda siehe sein Epitaph

(III, p. 74)-1 M. Cantor's Geschichte der Mathematik erwähnt ihn nicht.

1 Das von Pantaleon gebrachte Porträt Stoffler's ist eine reducirte Copie des Flötner'schen Holzschnittes (Fig. 33) und

findet übrigens, entsprechend der Gewohnheit damaliger Buchdrucker, in demselben Werke auch als Porträt der Theologen

Conrad Pcllican (III, 118) und Martin Frechtius (III, 150) gute Verwendung.

3i

Die Umrahmung der Medaillen darf nun überhaupt als eines der besten Behelfe zur

Feststellung des Künstlers betrachtet werden; sie bezeichnet deutlich seine Geschmacks-

richtung. Man denke nur, wie anders der derbe Hans Schwarz seine Bildnisse umrahmt als

der feine und etwas schüchterne »Meister von 1526/27«; oder man vergleiche in dieser

Hinsicht etwas jüngere Medailleure: H. Reinhard den Vater, Joachim Deschler, Valentin Fig. 28.

Maler. Uebrigens aber möchte die Gewohnheit der Künstler, von der einmal beliebten (doch

oft für Medaillen von verschiedener Grösse verschiedenen) Umrahmung nicht so leicht abzugehen,

wohl auch darauf zurückzuführen sein, dass sie ihre Arbeiten als solche, gewissermassen wie durch eine

Marke, kennzeichnen wollten. Ist diese Vermuthung richtig, so werden wir, wie sich bald zeigen wird,

in dem schmalen Lorbeerkranze nachgerade eine Art Fabrikszeichen der Flötner'schen Werkstätte

erblicken dürfen.

(Hungern Chronica.)

Fig. 3i.

(Bergau, C, 5.)

4. Stoffler (1531). 40 Millimeter, Kehlheimerstein, braun patinirt. Links am Rande beschädigt,

sonst gut erhalten (abgebildet Taf. III, n. 4).

Einseitig: Brustbild eines alten Mannes von links. Umschrift: IOHANNIS • STOFFLERI • IVSTIN-

GEN(SI)S • IMAGO *

Das Stück kam nach der Aufschreibung des Heraus im Jahre 1713 aus der Sammlung des Erz-

herzogs Leopold Wilhelm in den Besitz der kaiserlichen Familie.

Johannes Stoffler, geboren 1452, war Professor der Mathematik in Tübingen, woselbst er 1531

starb. Die »Prosographia heroum atque illustrium virorum totius Germaniae« des Heinrich Pantaleon

(Basel 1566), welche ihn einen hochberühmten Mathematiker nennt, »ita, ut ad miraculum usque ex-

cellerit et nulli secundus extiterit« führt seine hauptsächlichsten Werke an. Ebenda siehe sein Epitaph

(III, p. 74)-1 M. Cantor's Geschichte der Mathematik erwähnt ihn nicht.

1 Das von Pantaleon gebrachte Porträt Stoffler's ist eine reducirte Copie des Flötner'schen Holzschnittes (Fig. 33) und

findet übrigens, entsprechend der Gewohnheit damaliger Buchdrucker, in demselben Werke auch als Porträt der Theologen

Conrad Pcllican (III, 118) und Martin Frechtius (III, 150) gute Verwendung.