36

Karl Domanig.

war es der Kaiser, der als der angreifende Theil erscheinen musste, welcher Frankreich und das Frei-

heitsideal des Humanismus (beide hier vertreten durch Claudius Dodeus) bedrohte!

Nur das Eine Bedenken regt sich, ob der französische Agent die Unverschämtheit wirklich so

weit treiben durfte, öffentlich in Deutschland des Kaisers und des Königs Majestät in solch unerhörter

Weise anzugreifen! Aber dieses Bedenken schwindet in Hinsicht auf die Haltung des schmalkaldischen

Bundes und der Herzoge von Bayern, und der Ton der Invective entspricht nur der Stimmung der

Zeit, die es gewohnt war, mit Hydren, Drachen und Unthieren aller Art um sich zu werfen. Was aber

den Künstler betrifft, als welchen ich Peter Flötner nachweisen werde, so ist uns derselbe als eifriger

Parteigänger des Protestantismus bekannt, der

zugleich, wie wir sehen werden, in demselben

Jahre 1534 die Prätendentschaftsmedaille des

Herzogs Christoph von Württemberg (unten

Gruppe C) und (sehr wohl möglich um eben

jene Zeit) sogar eine Medaille auf König

Franz I. (unten bei n. 12) verfertigte.

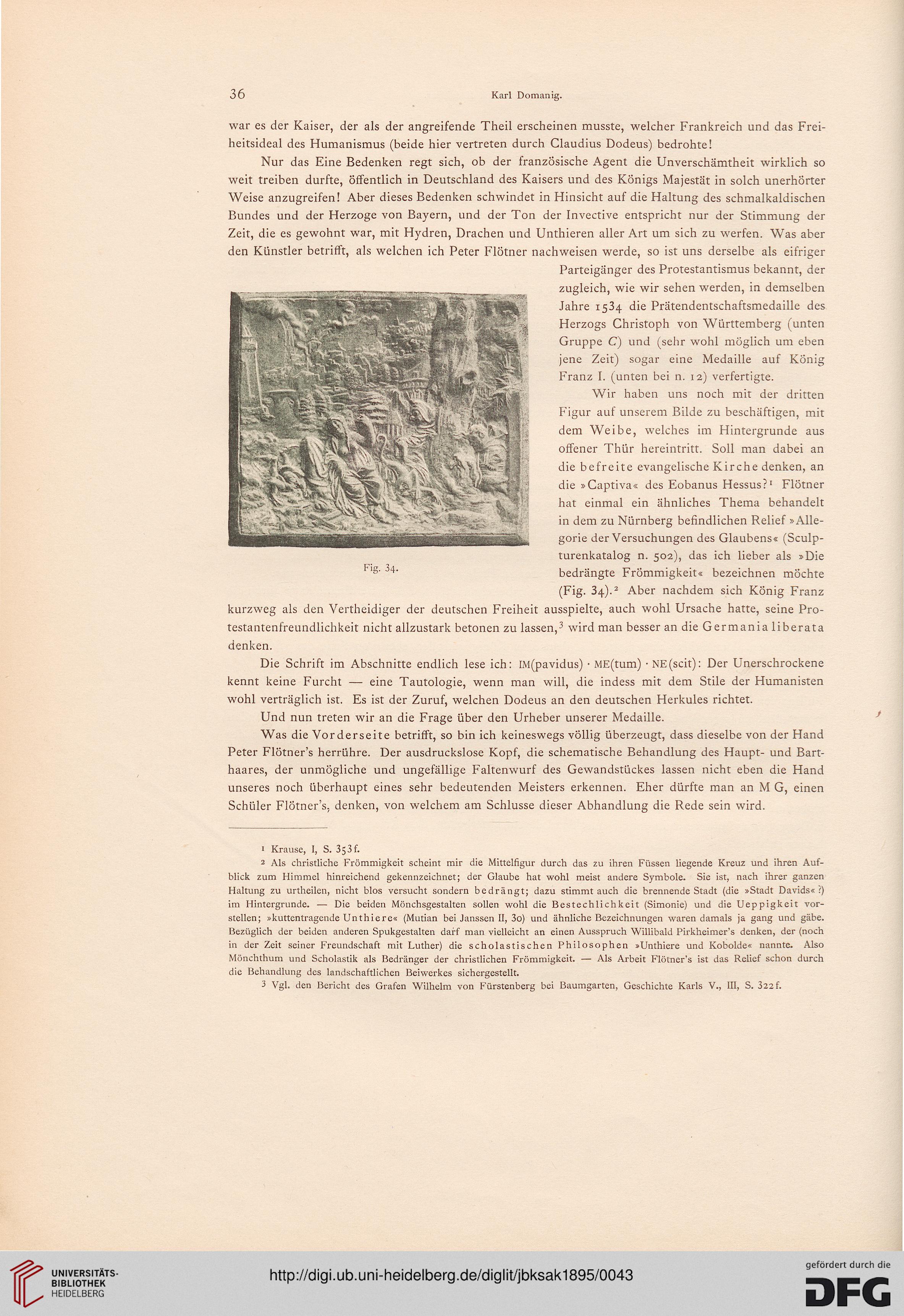

Wir haben uns noch mit der dritten

Figur auf unserem Bilde zu beschäftigen, mit

dem Weibe, welches im Hintergrunde aus

offener Thür hereintritt. Soll man dabei an

die befreite evangelische Kirche denken, an

die »Captiva« des Eobanus Hessus?1 Flötner

hat einmal ein ähnliches Thema behandelt

in dem zu Nürnberg befindlichen Relief »Alle-

gorie der Versuchungen des Glaubens« (Sculp-

turenkatalog n. 502), das ich lieber als »Die

bedrängte Frömmigkeit« bezeichnen möchte

(Fig. 34).2 Aber nachdem sich König Franz

kurzweg als den Vertheidiger der deutschen Freiheit ausspielte, auch wohl Ursache hatte, seine Pro-

testantenfreundlichkeit nicht allzustark betonen zu lassen,3 wird man besser an die Germania liberata

denken.

Die Schrift im Abschnitte endlich lese ich: IM(pavidus) • ME(tum) • NE (seit): Der Unerschrockene

kennt keine Furcht — eine Tautologie, wenn man will, die indess mit dem Stile der Humanisten

wohl verträglich ist. Es ist der Zuruf, welchen Dodeus an den deutschen Herkules richtet.

Und nun treten wir an die Frage über den Urheber unserer Medaille.

Was die Vorderseite betrifft, so bin ich keineswegs völlig überzeugt, dass dieselbe von der Hand

Peter Flötner's herrühre. Der ausdruckslose Kopf, die schematische Behandlung des Haupt- und Bart-

haares, der unmögliche und ungefällige Faltenwurf des Gewandstückes lassen nicht eben die Hand

unseres noch überhaupt eines sehr bedeutenden Meisters erkennen. Eher dürfte man an M G, einen

Schüler Flötner's, denken, von welchem am Schlüsse dieser Abhandlung die Rede sein wird.

1 Krause, I, S. 353 f.

2 Als christliche Frömmigkeit scheint mir die Mittelfigur durch das zu ihren Füssen liegende Kreuz und ihren Auf-

blick zum Himmel hinreichend gekennzeichnet; der Glaube hat wohl meist andere Symbole. Sie ist, nach ihrer ganzen

Haltung zu urtheilen, nicht blos versucht sondern bedrängt; dazu stimmtauch die brennende Stadt (die »Stadt Davids«?)

im Hintergrunde. — Die beiden Mönchsgestalten sollen wohl die Bestechlichkeit (Simonie) und die Ueppigkeit vor-

stellen; »kuttentragende Unthiere« (Mutian bei Janssen II, 3o) und ähnliche Bezeichnungen waren damals ja gang und gäbe.

Bezüglich der beiden anderen Spukgestalten darf man vielleicht an einen Ausspruch Willibald Pirkheimer's denken, der (noch

in der Zeit seiner Freundschaft mit Luther) die scholastischen Philosophen »Unthiere und Kobolde« nannte. Also

Mönchthum und Scholastik als Bedränger der christlichen Frömmigkeit. — Als Arbeit Flötner's ist das Relief schon durch

die Behandlung des landschaftlichen Beiwerkes sichergestellt.

'i Vgl. den Bericht des Grafen Wilhelm von Fürstenberg bei Baumgarten, Geschichte Karls V., III, S. 322 f.

Karl Domanig.

war es der Kaiser, der als der angreifende Theil erscheinen musste, welcher Frankreich und das Frei-

heitsideal des Humanismus (beide hier vertreten durch Claudius Dodeus) bedrohte!

Nur das Eine Bedenken regt sich, ob der französische Agent die Unverschämtheit wirklich so

weit treiben durfte, öffentlich in Deutschland des Kaisers und des Königs Majestät in solch unerhörter

Weise anzugreifen! Aber dieses Bedenken schwindet in Hinsicht auf die Haltung des schmalkaldischen

Bundes und der Herzoge von Bayern, und der Ton der Invective entspricht nur der Stimmung der

Zeit, die es gewohnt war, mit Hydren, Drachen und Unthieren aller Art um sich zu werfen. Was aber

den Künstler betrifft, als welchen ich Peter Flötner nachweisen werde, so ist uns derselbe als eifriger

Parteigänger des Protestantismus bekannt, der

zugleich, wie wir sehen werden, in demselben

Jahre 1534 die Prätendentschaftsmedaille des

Herzogs Christoph von Württemberg (unten

Gruppe C) und (sehr wohl möglich um eben

jene Zeit) sogar eine Medaille auf König

Franz I. (unten bei n. 12) verfertigte.

Wir haben uns noch mit der dritten

Figur auf unserem Bilde zu beschäftigen, mit

dem Weibe, welches im Hintergrunde aus

offener Thür hereintritt. Soll man dabei an

die befreite evangelische Kirche denken, an

die »Captiva« des Eobanus Hessus?1 Flötner

hat einmal ein ähnliches Thema behandelt

in dem zu Nürnberg befindlichen Relief »Alle-

gorie der Versuchungen des Glaubens« (Sculp-

turenkatalog n. 502), das ich lieber als »Die

bedrängte Frömmigkeit« bezeichnen möchte

(Fig. 34).2 Aber nachdem sich König Franz

kurzweg als den Vertheidiger der deutschen Freiheit ausspielte, auch wohl Ursache hatte, seine Pro-

testantenfreundlichkeit nicht allzustark betonen zu lassen,3 wird man besser an die Germania liberata

denken.

Die Schrift im Abschnitte endlich lese ich: IM(pavidus) • ME(tum) • NE (seit): Der Unerschrockene

kennt keine Furcht — eine Tautologie, wenn man will, die indess mit dem Stile der Humanisten

wohl verträglich ist. Es ist der Zuruf, welchen Dodeus an den deutschen Herkules richtet.

Und nun treten wir an die Frage über den Urheber unserer Medaille.

Was die Vorderseite betrifft, so bin ich keineswegs völlig überzeugt, dass dieselbe von der Hand

Peter Flötner's herrühre. Der ausdruckslose Kopf, die schematische Behandlung des Haupt- und Bart-

haares, der unmögliche und ungefällige Faltenwurf des Gewandstückes lassen nicht eben die Hand

unseres noch überhaupt eines sehr bedeutenden Meisters erkennen. Eher dürfte man an M G, einen

Schüler Flötner's, denken, von welchem am Schlüsse dieser Abhandlung die Rede sein wird.

1 Krause, I, S. 353 f.

2 Als christliche Frömmigkeit scheint mir die Mittelfigur durch das zu ihren Füssen liegende Kreuz und ihren Auf-

blick zum Himmel hinreichend gekennzeichnet; der Glaube hat wohl meist andere Symbole. Sie ist, nach ihrer ganzen

Haltung zu urtheilen, nicht blos versucht sondern bedrängt; dazu stimmtauch die brennende Stadt (die »Stadt Davids«?)

im Hintergrunde. — Die beiden Mönchsgestalten sollen wohl die Bestechlichkeit (Simonie) und die Ueppigkeit vor-

stellen; »kuttentragende Unthiere« (Mutian bei Janssen II, 3o) und ähnliche Bezeichnungen waren damals ja gang und gäbe.

Bezüglich der beiden anderen Spukgestalten darf man vielleicht an einen Ausspruch Willibald Pirkheimer's denken, der (noch

in der Zeit seiner Freundschaft mit Luther) die scholastischen Philosophen »Unthiere und Kobolde« nannte. Also

Mönchthum und Scholastik als Bedränger der christlichen Frömmigkeit. — Als Arbeit Flötner's ist das Relief schon durch

die Behandlung des landschaftlichen Beiwerkes sichergestellt.

'i Vgl. den Bericht des Grafen Wilhelm von Fürstenberg bei Baumgarten, Geschichte Karls V., III, S. 322 f.