Peter Flötner als Plastiker und Medailleur.

37

Eines steht indessen gerade aus dem Vergleiche mit den Arbeiten des MG hinsichtlich des Por-

trätes fest: dass wir es mit einer Nürnberger Arbeit aus der Zeit und aus der Werkstätte des

Peter Flötner zu thun haben.

Möglicher Weise ist auch die Rückseite von der Hand des Schülers überarbeitet und nur die

Composition auf den Meister zurückzuführen; diese aber, wie mir scheint, mit voller Sicherheit.

Auf Flötner weist da vor Allem die Architektur hin. Schon Reimers bemerkt (S. 100), dass

»ihm die architektonische Composition am wenigsten gelinge«; und es gilt dies nicht allein von seinen

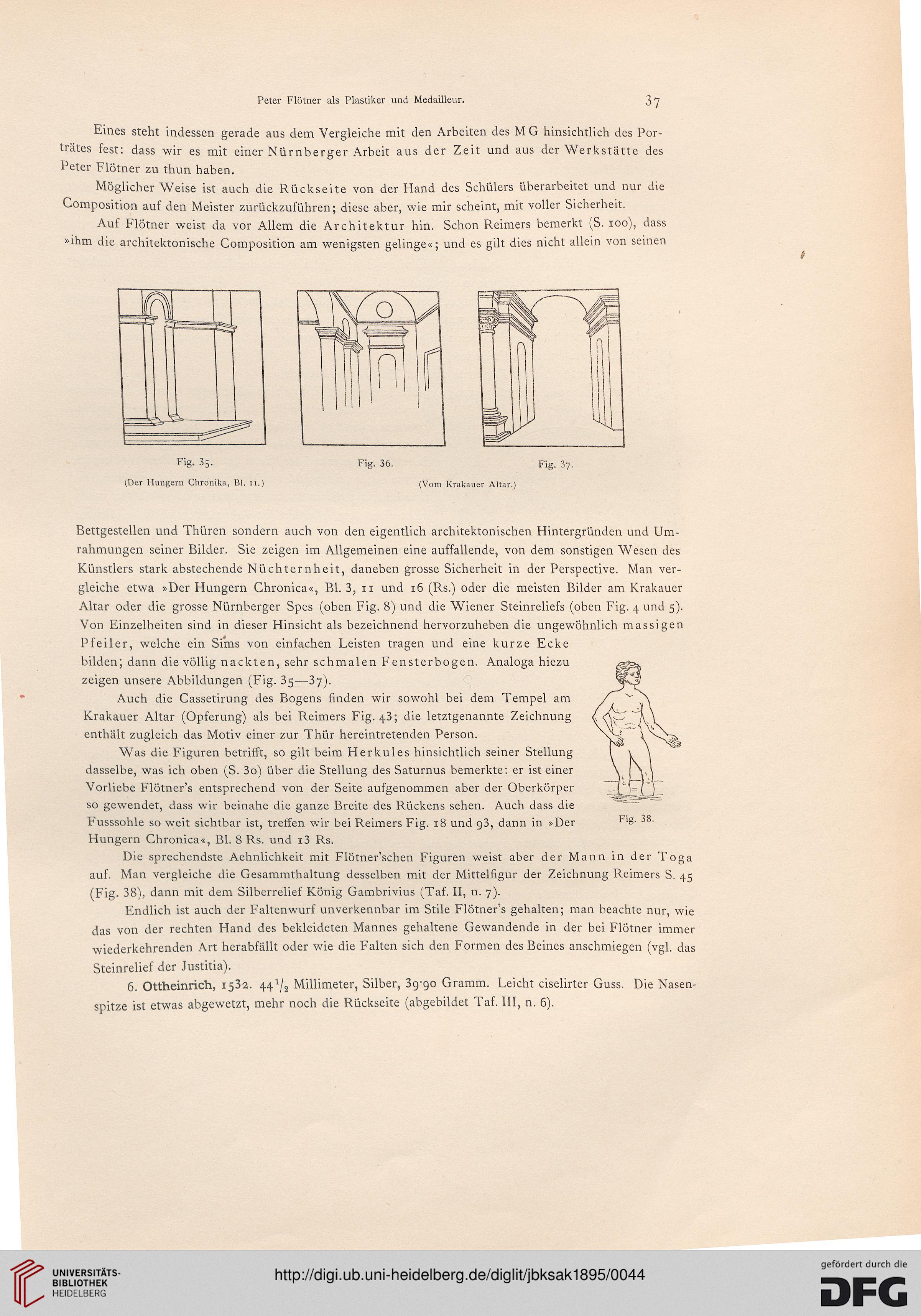

Fig- 35- Fig. 36. Fig. 37.

(Der Hungern Ghronika, Bl. 11.) (Vom Krakauer Altar.)

Bettgestellen und Thüren sondern auch von den eigentlich architektonischen Hintergründen und Um-

rahmungen seiner Bilder. Sie zeigen im Allgemeinen eine auffallende, von dem sonstigen Wesen des

Künstlers stark abstechende Nüchternheit, daneben grosse Sicherheit in der Perspective. Man ver-

gleiche etwa »Der Hungern Chronica«, Bl. 3, n und 16 (Rs.) oder die meisten Bilder am Krakauer

Altar oder die grosse Nürnberger Spes (oben Fig. 8) und die Wiener Steinreliefs (oben Fig. 4 und 5).

Von Einzelheiten sind in dieser Hinsicht als bezeichnend hervorzuheben die ungewöhnlich massigen

Pfeiler, welche ein Sims von einfachen Leisten tragen und eine kurze Ecke

bilden; dann die völlig nackten, sehr schmalen Fensterbogen. Analoga hiezu

zeigen unsere Abbildungen (Fig. 35—37).

Auch die Cassetirung des Bogens finden wir sowohl bei dem Tempel am

Krakauer Altar (Opferung) als bei Reimers Fig. 43; die letztgenannte Zeichnung

enthält zugleich das Motiv einer zur Thür hereintretenden Person.

Was die Figuren betrifft, so gilt beim Herkules hinsichtlich seiner Stellung

dasselbe, was ich oben (S. 3o) über die Stellung des Saturnus bemerkte: er ist einer

Vorliebe Flötner's entsprechend von der Seite aufgenommen aber der Oberkörper

so gewendet, dass wir beinahe die ganze Breite des Rückens sehen. Auch dass die

Fusssohle so weit sichtbar ist, treffen wir bei Reimers Fig. 18 und g3, dann in »Der

Hungern Chronica«, Bl. 8 Rs. und i3 Rs.

Die sprechendste Aehnlichkeit mit Flötner'schen Figuren weist aber der Mann in der Toga

auf. Man vergleiche die Gesammthaltung desselben mit der Mittelfigur der Zeichnung Reimers S. 45

(Fig. 38), dann mit dem Silberrelief König Gambrivius (Taf. II, n. 7).

Endlich ist auch der Faltenwurf unverkennbar im Stile Flötner's gehalten; man beachte nur, wie

das von der rechten Hand des bekleideten Mannes gehaltene Gewandende in der bei Flötner immer

wiederkehrenden Art herabfällt oder wie die Falten sich den Formen des Beines anschmiegen (vgl. das

Steinrelief der Justitia).

6. Ottheinrich, 1532. 44 ^ Millimeter, Silber, 3a-go Gramm. Leicht ciselirter Guss. Die Nasen-

spitze ist etwas abgewetzt, mehr noch die Rückseite (abgebildet Taf. III, n. 6).

37

Eines steht indessen gerade aus dem Vergleiche mit den Arbeiten des MG hinsichtlich des Por-

trätes fest: dass wir es mit einer Nürnberger Arbeit aus der Zeit und aus der Werkstätte des

Peter Flötner zu thun haben.

Möglicher Weise ist auch die Rückseite von der Hand des Schülers überarbeitet und nur die

Composition auf den Meister zurückzuführen; diese aber, wie mir scheint, mit voller Sicherheit.

Auf Flötner weist da vor Allem die Architektur hin. Schon Reimers bemerkt (S. 100), dass

»ihm die architektonische Composition am wenigsten gelinge«; und es gilt dies nicht allein von seinen

Fig- 35- Fig. 36. Fig. 37.

(Der Hungern Ghronika, Bl. 11.) (Vom Krakauer Altar.)

Bettgestellen und Thüren sondern auch von den eigentlich architektonischen Hintergründen und Um-

rahmungen seiner Bilder. Sie zeigen im Allgemeinen eine auffallende, von dem sonstigen Wesen des

Künstlers stark abstechende Nüchternheit, daneben grosse Sicherheit in der Perspective. Man ver-

gleiche etwa »Der Hungern Chronica«, Bl. 3, n und 16 (Rs.) oder die meisten Bilder am Krakauer

Altar oder die grosse Nürnberger Spes (oben Fig. 8) und die Wiener Steinreliefs (oben Fig. 4 und 5).

Von Einzelheiten sind in dieser Hinsicht als bezeichnend hervorzuheben die ungewöhnlich massigen

Pfeiler, welche ein Sims von einfachen Leisten tragen und eine kurze Ecke

bilden; dann die völlig nackten, sehr schmalen Fensterbogen. Analoga hiezu

zeigen unsere Abbildungen (Fig. 35—37).

Auch die Cassetirung des Bogens finden wir sowohl bei dem Tempel am

Krakauer Altar (Opferung) als bei Reimers Fig. 43; die letztgenannte Zeichnung

enthält zugleich das Motiv einer zur Thür hereintretenden Person.

Was die Figuren betrifft, so gilt beim Herkules hinsichtlich seiner Stellung

dasselbe, was ich oben (S. 3o) über die Stellung des Saturnus bemerkte: er ist einer

Vorliebe Flötner's entsprechend von der Seite aufgenommen aber der Oberkörper

so gewendet, dass wir beinahe die ganze Breite des Rückens sehen. Auch dass die

Fusssohle so weit sichtbar ist, treffen wir bei Reimers Fig. 18 und g3, dann in »Der

Hungern Chronica«, Bl. 8 Rs. und i3 Rs.

Die sprechendste Aehnlichkeit mit Flötner'schen Figuren weist aber der Mann in der Toga

auf. Man vergleiche die Gesammthaltung desselben mit der Mittelfigur der Zeichnung Reimers S. 45

(Fig. 38), dann mit dem Silberrelief König Gambrivius (Taf. II, n. 7).

Endlich ist auch der Faltenwurf unverkennbar im Stile Flötner's gehalten; man beachte nur, wie

das von der rechten Hand des bekleideten Mannes gehaltene Gewandende in der bei Flötner immer

wiederkehrenden Art herabfällt oder wie die Falten sich den Formen des Beines anschmiegen (vgl. das

Steinrelief der Justitia).

6. Ottheinrich, 1532. 44 ^ Millimeter, Silber, 3a-go Gramm. Leicht ciselirter Guss. Die Nasen-

spitze ist etwas abgewetzt, mehr noch die Rückseite (abgebildet Taf. III, n. 6).