Peter Flotner als Plastiker und Medailleur.

39

Flötner in Anspruch nehmen dürfen, eine so auffallende Aehnlichkeit mit der Dodeus-Medaille (oben

n- 5), dass wir sie ohne Weiteres, wenn nicht der Hand, so doch der Werkstätte Peter FlÖtner's zu-

schreiben müssen. Das Stück, »ausserordentlich schon«, ist nicht datirt; Sallet verlegt es, gewiss mit

Recht, in die Zeit um 1530.

Was die Darstellung selbst betrifft, so hat v. Sallet bemerkt, dass ihr eine Zeichnung Dürer's im

British Museum zu Grunde liege (Fig. 3g, verkleinerte

Abbildung nach Ephrussi, A. Dürer et ses dessins,

S. 2i3).

Dies ist unzweifelhaft richtig; doch sind insbeson-

dere nach der gedanklichen Seite Verschiedenheiten zu

beachten. Die Figuren Dürer's stellen nach den Ueber-

schriften vor: Afflictio, Tristitia, Consolatio, Immodia

(Immodestia?); die Flötner'schen dagegen: Spes, Tribu-

latio, Invidia, Tolerantia. Jener scheint sagen zu wollen:

wenn Trübsal von aussen und eigene unmäze(?)J das

Herz beängstigen, so bleibt ihm der Trost von oben;

wogegen die Darstellung auf unserer Medaille wohl

nichts anderes bedeutet, als dass man den Neid ertragen

(Invidia — Tolerantia),2 im Leid nicht verzagen müsse

(Tribulatio — Spes).

Viel näher als der Dürer'schen Zeichnung, welche

unserem Relief allerdings in formeller Hinsicht als Vor-

bild diente, steht demselben ein Kupferstich des unbe-

kannten Meisters I B, welchen Bartsch beschreibt (VIII,

p. 3o8, n. 3o) und worauf ebenfalls v. Sallet hingewiesen

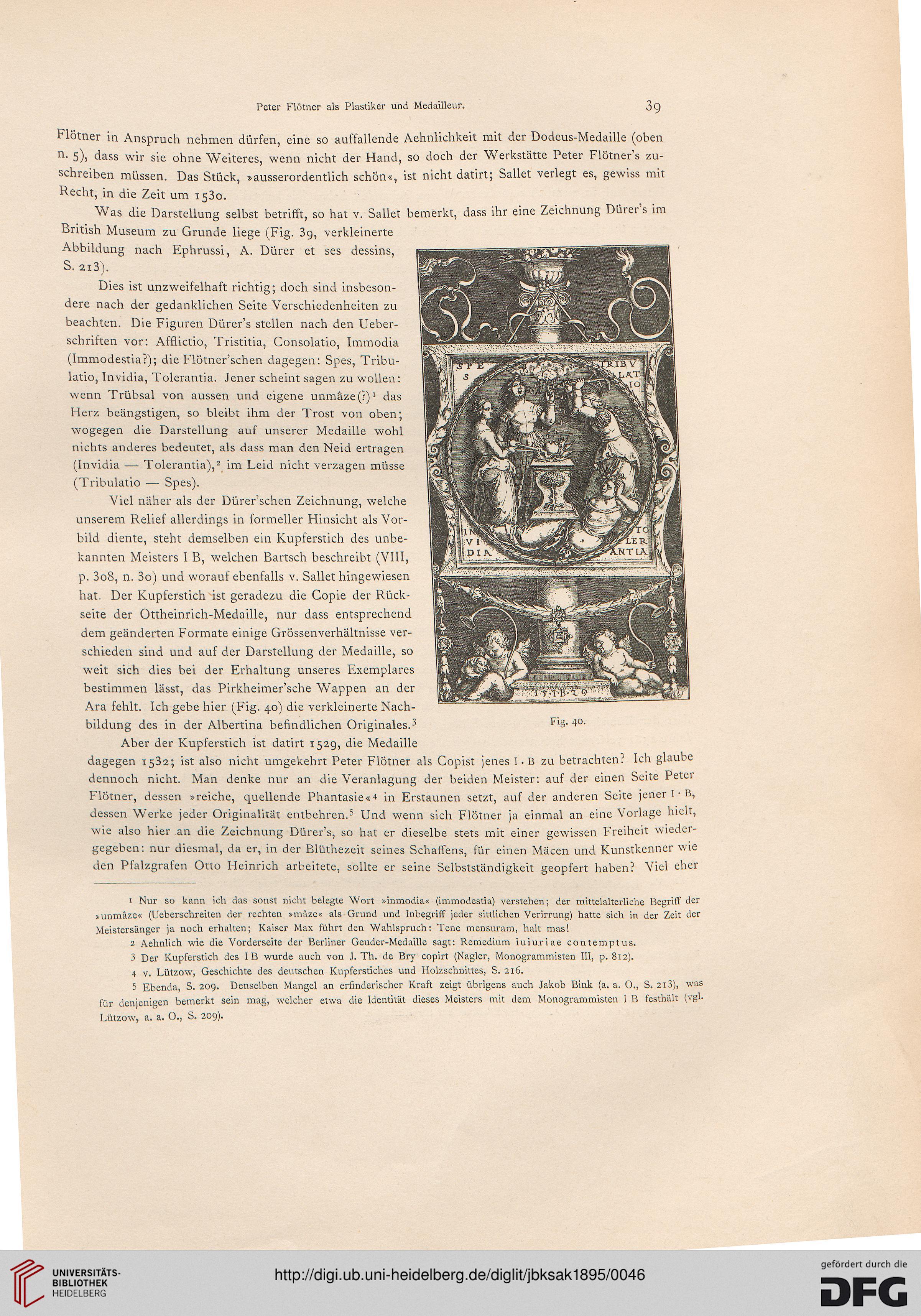

hat. Der Kupferstich ist geradezu die Copie der Rück-

seite der Ottheinrich-Medaille, nur dass entsprechend

dem geänderten Formate einige Grössenverhältnisse ver-

schieden sind und auf der Darstellung der Medaille, so

weit sich dies bei der Erhaltung unseres Exemplares

bestimmen lässt, das Pirkheimer'sche Wappen an der

Ära fehlt. Ich gebe hier (Fig. 40) die verkleinerte Nach-

bildung des in der Albertina befindlichen Originales.3

Aber der Kupferstich ist datirt 1529, die Medaille

dagegen 1532; ist also nicht umgekehrt Peter Flötner als Copist jenes I.B zu betrachten? Ich glaube

dennoch nicht. Man denke nur an die Veranlagung der beiden Meister: auf der einen Seite Peter

Flötner, dessen »reiche, quellende Phantasie«* in Erstaunen setzt, auf der anderen Seite jener I * B,

dessen Werke jeder Originalität entbehren.5 Und wenn sich Flötner ja einmal an eine Vorlage hielt,

wie also hier an die Zeichnung Dürer's, so hat er dieselbe stets mit einer gewissen Freiheit wieder-

gegeben: nur diesmal, da er, in der Blüthezeit seines Schaffens, für einen Mäcen und Kunstkenner wie

den Pfalzgrafen Otto Heinrich arbeitete, sollte er seine Selbstständigkeit geopfert haben? Viel eher

Fig. 40.

1 Nur so kann ich das sonst nicht belegte Wort »inmodia« (immodestia) verstehen; der mittelalterliche Begriff der

»unmäze« (Ueberschreiten der rechten »mäze« als Grund und Inbegriff jeder sittlichen Vcrirrung) hatte sich in der Zeit der

Meistersänger ja noch erhalten; Kaiser Max führt den Wahlspruch: Tene mensuram, halt mas!

2 Aehnlich wie die Vorderseite der Berliner Geuder-Medaille sagt: Remcdium iuiuriae contemptus.

3 Der Kupferstich des IB wurde auch von J. Th. de Bry copirt (Nagler, Monogrammisten III, p. 812).

4 v. Lützow, Geschichte des deutschen Kupferstiches und Holzschnittes, S. 216.

5 Ebenda, S. 209. Denselben Mangel an erfinderischer Kraft zeigt übrigens auch Jakob Bink (a. a. O., S. 213), was

für denjenigen bemerkt sein mag, welcher etwa die Identität dieses Meisters mit dem Monogrammisten 1 B festhält (vgl.

Lützow, a. a. O., S. 209).

39

Flötner in Anspruch nehmen dürfen, eine so auffallende Aehnlichkeit mit der Dodeus-Medaille (oben

n- 5), dass wir sie ohne Weiteres, wenn nicht der Hand, so doch der Werkstätte Peter FlÖtner's zu-

schreiben müssen. Das Stück, »ausserordentlich schon«, ist nicht datirt; Sallet verlegt es, gewiss mit

Recht, in die Zeit um 1530.

Was die Darstellung selbst betrifft, so hat v. Sallet bemerkt, dass ihr eine Zeichnung Dürer's im

British Museum zu Grunde liege (Fig. 3g, verkleinerte

Abbildung nach Ephrussi, A. Dürer et ses dessins,

S. 2i3).

Dies ist unzweifelhaft richtig; doch sind insbeson-

dere nach der gedanklichen Seite Verschiedenheiten zu

beachten. Die Figuren Dürer's stellen nach den Ueber-

schriften vor: Afflictio, Tristitia, Consolatio, Immodia

(Immodestia?); die Flötner'schen dagegen: Spes, Tribu-

latio, Invidia, Tolerantia. Jener scheint sagen zu wollen:

wenn Trübsal von aussen und eigene unmäze(?)J das

Herz beängstigen, so bleibt ihm der Trost von oben;

wogegen die Darstellung auf unserer Medaille wohl

nichts anderes bedeutet, als dass man den Neid ertragen

(Invidia — Tolerantia),2 im Leid nicht verzagen müsse

(Tribulatio — Spes).

Viel näher als der Dürer'schen Zeichnung, welche

unserem Relief allerdings in formeller Hinsicht als Vor-

bild diente, steht demselben ein Kupferstich des unbe-

kannten Meisters I B, welchen Bartsch beschreibt (VIII,

p. 3o8, n. 3o) und worauf ebenfalls v. Sallet hingewiesen

hat. Der Kupferstich ist geradezu die Copie der Rück-

seite der Ottheinrich-Medaille, nur dass entsprechend

dem geänderten Formate einige Grössenverhältnisse ver-

schieden sind und auf der Darstellung der Medaille, so

weit sich dies bei der Erhaltung unseres Exemplares

bestimmen lässt, das Pirkheimer'sche Wappen an der

Ära fehlt. Ich gebe hier (Fig. 40) die verkleinerte Nach-

bildung des in der Albertina befindlichen Originales.3

Aber der Kupferstich ist datirt 1529, die Medaille

dagegen 1532; ist also nicht umgekehrt Peter Flötner als Copist jenes I.B zu betrachten? Ich glaube

dennoch nicht. Man denke nur an die Veranlagung der beiden Meister: auf der einen Seite Peter

Flötner, dessen »reiche, quellende Phantasie«* in Erstaunen setzt, auf der anderen Seite jener I * B,

dessen Werke jeder Originalität entbehren.5 Und wenn sich Flötner ja einmal an eine Vorlage hielt,

wie also hier an die Zeichnung Dürer's, so hat er dieselbe stets mit einer gewissen Freiheit wieder-

gegeben: nur diesmal, da er, in der Blüthezeit seines Schaffens, für einen Mäcen und Kunstkenner wie

den Pfalzgrafen Otto Heinrich arbeitete, sollte er seine Selbstständigkeit geopfert haben? Viel eher

Fig. 40.

1 Nur so kann ich das sonst nicht belegte Wort »inmodia« (immodestia) verstehen; der mittelalterliche Begriff der

»unmäze« (Ueberschreiten der rechten »mäze« als Grund und Inbegriff jeder sittlichen Vcrirrung) hatte sich in der Zeit der

Meistersänger ja noch erhalten; Kaiser Max führt den Wahlspruch: Tene mensuram, halt mas!

2 Aehnlich wie die Vorderseite der Berliner Geuder-Medaille sagt: Remcdium iuiuriae contemptus.

3 Der Kupferstich des IB wurde auch von J. Th. de Bry copirt (Nagler, Monogrammisten III, p. 812).

4 v. Lützow, Geschichte des deutschen Kupferstiches und Holzschnittes, S. 216.

5 Ebenda, S. 209. Denselben Mangel an erfinderischer Kraft zeigt übrigens auch Jakob Bink (a. a. O., S. 213), was

für denjenigen bemerkt sein mag, welcher etwa die Identität dieses Meisters mit dem Monogrammisten 1 B festhält (vgl.

Lützow, a. a. O., S. 209).