Peter Flötner als Plastiker und Medailleur.

53

Fig. 52.

Flötner's hervorgegangen ist, beweist ihre Aehnlichkeit mit der kleinen Medaille auf Hans Löffelholz vom

Jahre 1543 (Beierlein, Oberbayerisches Archiv, Bd. XIII, Heft 2, Taf., n. 5), von welcher sich ein mit MG

(dem Schüler Flötner's) signirtes Exemplar im königlichen Cabinet in Berlin befindet (Erman, S. 32).

30. Anton Wid, 1541. 21 l/2 Millimeter, Silber, 6-85 Gramm. Unsauberer Guss; der Grund

polirt (abgebildet Taf. V, n. 6).

Vs. Kopf von links. Umschrift (unten beginnend): ANTONIVS WID ANNO SALVTIS HVMANE 1541

.iETATIS SVE 37

Rs. Nackte Frau, auf einem Baumstrunk sitzend und sich einem ihr von rückwärts nähernden

nackten Kinde zuwendend, welchem sie einen Apfel reicht. Umschrift (unten

beginnend): DIE • LIEB • IST • LANGMVTICH • VND • FREVNTLI — GH • CON (?) 12.

»Wied (Anton) hat geschrieben: Moscoviam, so zu Antwerpen ans Licht

getreten (Draud Biblioth. Class. P. I, p. 1174).« Zedier, Univ. Lexikon Aller

Wissenschaften etc., LV, 185g. Näheres über den Dargestellten ist mir nicht

bekannt.

Schon die ungewöhnliche Kleinheit des Stückes und die Sauberkeit der

Ausführung lässt an Peter Flötner denken, den Meister »in klein ding«, dem ja

auch der Katalog des Erzherzogs Leopold Wilhelm »Ein gar khleines Con-

trafait« (einer Prinzessin vom Hause von Oesterreich) zuschreibt; vor Allem

aber führt uns die Darstellung der Rückseite auf diesen Künstler. Die Mutter-

liebe überhaupt zählt zu seinen Lieblingsthematen; auch die Langmuth der Mutterliebe sehen wir (Pla-

quet der Sammlung Wasset, oben S. 20) von ihm behandelt. In der Ausführung erinnert an ihn der

kahle Block oder Baumstrunk — vgl. Reimers Fig. 3o und 40 oder der König Gambrinus der Holz-

schnittfolge (Fig. 12) —, vor Allem aber die ganz vertrakte Stellung dieser Frauenfigur: einen solchen

Vorwurf, man möchte sagen, einen solchen anatomischen Scherz konnte sich wohl nur der Meister

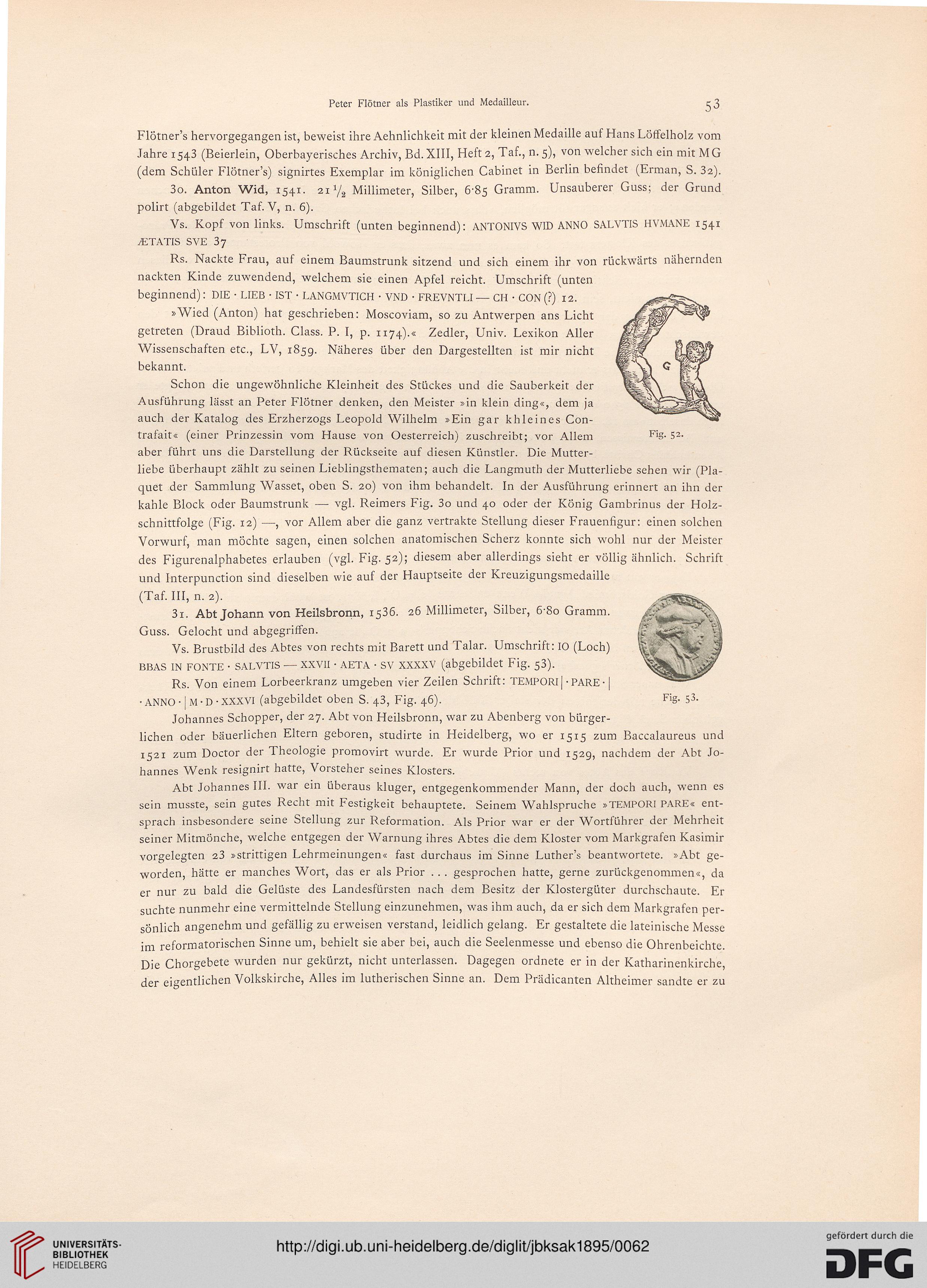

des Figurenalphabetes erlauben (vgl. Fig. 52); diesem aber allerdings sieht er völlig ähnlich. Schrift

und Interpunction sind dieselben wie auf der Hauptseite der Kreuzigungsmedaille

(Taf. III, n. 2).

31. Abt Johann von Heilsbronn, 1536. 26 Millimeter, Silber, 6-8o Gramm.

Guss. Gelocht und abgegriffen.

Vs. Brustbild des Abtes von rechts mit Barett and Talar. Umschrift: 10 (Loch)

BBAS IN FÖNTE • SALVTIS — XXVII • AETA • SV XXXXV (abgebildet Fig. 53).

Rs. Von einem Lorbeerkranz umgeben vier Zeilen Schrift: TEMPORI | • PARE• |

• ANNO • | M • D • XXXVI (abgebildet oben S. 43, Fig. 46).

Johannes Schopper, der 27. Abt von Heilsbronn, war zu Abenberg von bürger-

lichen oder bäuerlichen Eltern geboren, studirte in Heidelberg, wo er 1515 zum Baccalaureus und

1521 zum Doctor der Theologie promovirt wurde. Er wurde Prior und 152g, nachdem der Abt Jo-

hannes Wenk resignirt hatte, Vorsteher seines Klosters.

Abt Johannes III. war ein überaus kluger, entgegenkommender Mann, der doch auch, wenn es

sein musste, sein gutes Recht mit Festigkeit behauptete. Seinem Wahlspruche »TEMPORI PARE« ent-

sprach insbesondere seine Stellung zur Reformation. Als Prior war er der Wortführer der Mehrheit

seiner Mitmönche, welche entgegen der Warnung ihres Abtes die dem Kloster vom Markgrafen Kasimir

vorgelegten 23 »strittigen Lehrmeinungen« fast durchaus im Sinne Luther's beantwortete. »Abt ge-

worden, hätte er manches Wort, das er als Prior . . . gesprochen hatte, gerne zurückgenommen«, da

er nur zu bald die Gelüste des Landesfürsten nach dem Besitz der Klostergüter durchschaute. Er

suchte nunmehr eine vermittelnde Stellung einzunehmen, was ihm auch, da er sich dem Markgrafen per-

sönlich angenehm und gefällig zu erweisen verstand, leidlich gelang. Er gestaltete die lateinische Messe

im reformatorischen Sinne um, behielt sie aber bei, auch die Seelenmesse und ebenso die Ohrenbeichte.

Die Chorgebete wurden nur gekürzt, nicht unterlassen. Dagegen ordnete er in der Katharinenkirche,

der eigentlichen Volkskirche, Alles im lutherischen Sinne an. Dem Prädicanten Altheimer sandte er zu

Fig. 53.

53

Fig. 52.

Flötner's hervorgegangen ist, beweist ihre Aehnlichkeit mit der kleinen Medaille auf Hans Löffelholz vom

Jahre 1543 (Beierlein, Oberbayerisches Archiv, Bd. XIII, Heft 2, Taf., n. 5), von welcher sich ein mit MG

(dem Schüler Flötner's) signirtes Exemplar im königlichen Cabinet in Berlin befindet (Erman, S. 32).

30. Anton Wid, 1541. 21 l/2 Millimeter, Silber, 6-85 Gramm. Unsauberer Guss; der Grund

polirt (abgebildet Taf. V, n. 6).

Vs. Kopf von links. Umschrift (unten beginnend): ANTONIVS WID ANNO SALVTIS HVMANE 1541

.iETATIS SVE 37

Rs. Nackte Frau, auf einem Baumstrunk sitzend und sich einem ihr von rückwärts nähernden

nackten Kinde zuwendend, welchem sie einen Apfel reicht. Umschrift (unten

beginnend): DIE • LIEB • IST • LANGMVTICH • VND • FREVNTLI — GH • CON (?) 12.

»Wied (Anton) hat geschrieben: Moscoviam, so zu Antwerpen ans Licht

getreten (Draud Biblioth. Class. P. I, p. 1174).« Zedier, Univ. Lexikon Aller

Wissenschaften etc., LV, 185g. Näheres über den Dargestellten ist mir nicht

bekannt.

Schon die ungewöhnliche Kleinheit des Stückes und die Sauberkeit der

Ausführung lässt an Peter Flötner denken, den Meister »in klein ding«, dem ja

auch der Katalog des Erzherzogs Leopold Wilhelm »Ein gar khleines Con-

trafait« (einer Prinzessin vom Hause von Oesterreich) zuschreibt; vor Allem

aber führt uns die Darstellung der Rückseite auf diesen Künstler. Die Mutter-

liebe überhaupt zählt zu seinen Lieblingsthematen; auch die Langmuth der Mutterliebe sehen wir (Pla-

quet der Sammlung Wasset, oben S. 20) von ihm behandelt. In der Ausführung erinnert an ihn der

kahle Block oder Baumstrunk — vgl. Reimers Fig. 3o und 40 oder der König Gambrinus der Holz-

schnittfolge (Fig. 12) —, vor Allem aber die ganz vertrakte Stellung dieser Frauenfigur: einen solchen

Vorwurf, man möchte sagen, einen solchen anatomischen Scherz konnte sich wohl nur der Meister

des Figurenalphabetes erlauben (vgl. Fig. 52); diesem aber allerdings sieht er völlig ähnlich. Schrift

und Interpunction sind dieselben wie auf der Hauptseite der Kreuzigungsmedaille

(Taf. III, n. 2).

31. Abt Johann von Heilsbronn, 1536. 26 Millimeter, Silber, 6-8o Gramm.

Guss. Gelocht und abgegriffen.

Vs. Brustbild des Abtes von rechts mit Barett and Talar. Umschrift: 10 (Loch)

BBAS IN FÖNTE • SALVTIS — XXVII • AETA • SV XXXXV (abgebildet Fig. 53).

Rs. Von einem Lorbeerkranz umgeben vier Zeilen Schrift: TEMPORI | • PARE• |

• ANNO • | M • D • XXXVI (abgebildet oben S. 43, Fig. 46).

Johannes Schopper, der 27. Abt von Heilsbronn, war zu Abenberg von bürger-

lichen oder bäuerlichen Eltern geboren, studirte in Heidelberg, wo er 1515 zum Baccalaureus und

1521 zum Doctor der Theologie promovirt wurde. Er wurde Prior und 152g, nachdem der Abt Jo-

hannes Wenk resignirt hatte, Vorsteher seines Klosters.

Abt Johannes III. war ein überaus kluger, entgegenkommender Mann, der doch auch, wenn es

sein musste, sein gutes Recht mit Festigkeit behauptete. Seinem Wahlspruche »TEMPORI PARE« ent-

sprach insbesondere seine Stellung zur Reformation. Als Prior war er der Wortführer der Mehrheit

seiner Mitmönche, welche entgegen der Warnung ihres Abtes die dem Kloster vom Markgrafen Kasimir

vorgelegten 23 »strittigen Lehrmeinungen« fast durchaus im Sinne Luther's beantwortete. »Abt ge-

worden, hätte er manches Wort, das er als Prior . . . gesprochen hatte, gerne zurückgenommen«, da

er nur zu bald die Gelüste des Landesfürsten nach dem Besitz der Klostergüter durchschaute. Er

suchte nunmehr eine vermittelnde Stellung einzunehmen, was ihm auch, da er sich dem Markgrafen per-

sönlich angenehm und gefällig zu erweisen verstand, leidlich gelang. Er gestaltete die lateinische Messe

im reformatorischen Sinne um, behielt sie aber bei, auch die Seelenmesse und ebenso die Ohrenbeichte.

Die Chorgebete wurden nur gekürzt, nicht unterlassen. Dagegen ordnete er in der Katharinenkirche,

der eigentlichen Volkskirche, Alles im lutherischen Sinne an. Dem Prädicanten Altheimer sandte er zu

Fig. 53.