Peter Flötner als Plastiker und Medailleur.

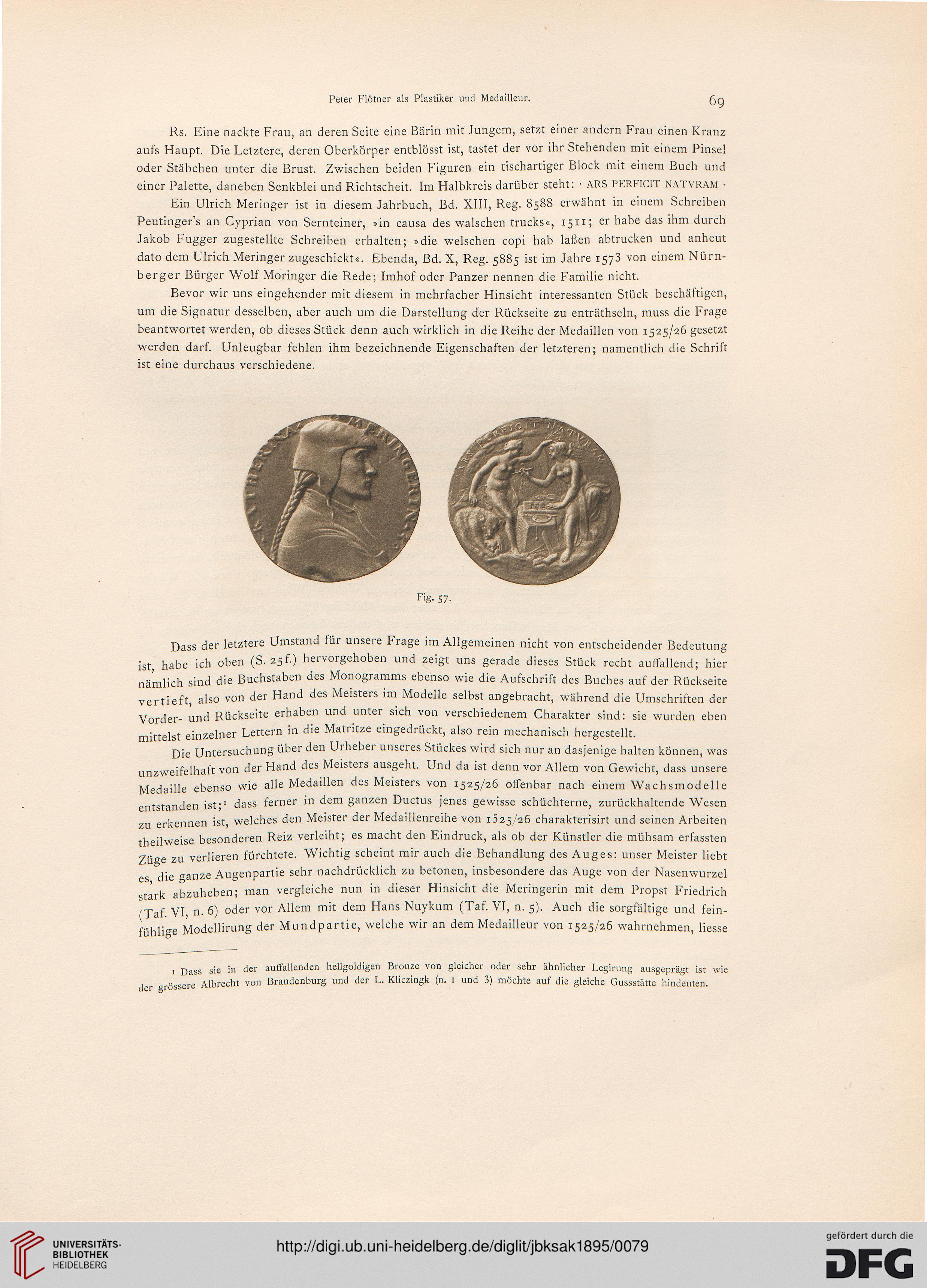

Rs. Eine nackte Frau, an deren Seite eine Bärin mit Jungem, setzt einer andern Frau einen Kranz

aufs Haupt. Die Letztere, deren Oberkörper entblösst ist, tastet der vor ihr Stehenden mit einem Pinsel

oder Stäbchen unter die Brust. Zwischen beiden Figuren ein tischartiger Block mit einem Buch und

einer Palette, daneben Senkblei und Richtscheit. Im Halbkreis darüber steht: • ARS PERFIC1T NATVRAM •

Ein Ulrich Meringer ist in diesem Jahrbuch, Bd. XIII, Reg. 8588 erwähnt in einem Schreiben

Peutinger's an Cyprian von Sernteiner, »in causa des waischen trucks«, 1511; er habe das ihm durch

Jakob Fugger zugestellte Schreiben erhalten; »die welschen copi hab laßen abtrucken und anheut

dato dem Ulrich Meringer zugeschickt«. Ebenda, Bd. X, Reg. 5885 ist im Jahre 1573 von einem Nürn-

berger Bürger Wolf Moringer die Rede; Imhof oder Panzer nennen die Familie nicht.

Bevor wir uns eingehender mit diesem in mehrfacher Hinsicht interessanten Stück beschäftigen,

um die Signatur desselben, aber auch um die Darstellung der Rückseite zu enträthseln, muss die Frage

beantwortet werden, ob dieses Stück denn auch wirklich in die Reihe der Medaillen von 1525/26 gesetzt

werden darf. Unleugbar fehlen ihm bezeichnende Eigenschaften der letzteren; namentlich die Schrift

ist eine durchaus verschiedene.

Dass der letztere Umstand für unsere Frage im Allgemeinen nicht von entscheidender Bedeutung

ist, habe ich oben (S. 25f.) hervorgehoben und zeigt uns gerade dieses Stück recht auffallend- hier

nämlich sind die Buchstaben des Monogramms ebenso wie die Aufschrift des Buches auf der Rückseite

vertieft, also von der Hand des Me.sters im Modelle selbst angebracht, während die Umschriften der

Vorder- und Rückseite erhaben und unter sich von verschiedenem Charakter sind: sie wurden eben

mittelst einzelner Lettern in die Matntze emgedrückt, also rein mechanisch hergestellt

Die Untersuchung über den Urheber unseres Stückes wird sich nur an dasjenige halten können was

unzweifelhaft von der Hand des Meisters ausgeht. Und da ist denn vor Allem von Gewicht, dass unsere

Medaille ebenso wie alle Medaillen des Meisters von 1525/26 offenbar nach einem Wachsmodelle

entstanden ist;' dass ferner in dem ganzen Ductus jenes gewisse schüchterne, zurückhaltende Wesen

zu erkennen ist, welches den Meister der Medaillenreihe von i525 26 charakterisirt und seinen Arbeiten

theilweise besonderen Reiz verleiht; es macht den Eindruck, als ob der Künstler die mühsam erfassten

Züge zu verlieren fürchtete. Wichtig scheint mir auch die Behandlung des Auges: unser Meister liebt

es, die ganze Augenpartie sehr nachdrücklich zu betonen, insbesondere das Auge von der Nasenwurzel

stark abzuheben; man vergleiche nun in dieser Hinsicht die Meringerin mit dem Propst Friedrich

(Taf. VI, n. 6) oder vor Allem mit dem Hans Nuykum (Taf. VI, n. 5). Auch die sorgfältige und fein-

fühlige Modellirung der Mundpartie, welche wir an dem Medailleur von 1525/26 wahrnehmen, Hesse

1 Dass sie in der auflallenden hellgoldigen Bronze von gleicher oder sehr ähnlicher Legirung ausgeprä-t ist wie

der grössere Albrecht von Brandenburg und der L. Kliczingk (n. 1 und 3) möchte auf die gleiche Gussstätte hindeuten. "

Rs. Eine nackte Frau, an deren Seite eine Bärin mit Jungem, setzt einer andern Frau einen Kranz

aufs Haupt. Die Letztere, deren Oberkörper entblösst ist, tastet der vor ihr Stehenden mit einem Pinsel

oder Stäbchen unter die Brust. Zwischen beiden Figuren ein tischartiger Block mit einem Buch und

einer Palette, daneben Senkblei und Richtscheit. Im Halbkreis darüber steht: • ARS PERFIC1T NATVRAM •

Ein Ulrich Meringer ist in diesem Jahrbuch, Bd. XIII, Reg. 8588 erwähnt in einem Schreiben

Peutinger's an Cyprian von Sernteiner, »in causa des waischen trucks«, 1511; er habe das ihm durch

Jakob Fugger zugestellte Schreiben erhalten; »die welschen copi hab laßen abtrucken und anheut

dato dem Ulrich Meringer zugeschickt«. Ebenda, Bd. X, Reg. 5885 ist im Jahre 1573 von einem Nürn-

berger Bürger Wolf Moringer die Rede; Imhof oder Panzer nennen die Familie nicht.

Bevor wir uns eingehender mit diesem in mehrfacher Hinsicht interessanten Stück beschäftigen,

um die Signatur desselben, aber auch um die Darstellung der Rückseite zu enträthseln, muss die Frage

beantwortet werden, ob dieses Stück denn auch wirklich in die Reihe der Medaillen von 1525/26 gesetzt

werden darf. Unleugbar fehlen ihm bezeichnende Eigenschaften der letzteren; namentlich die Schrift

ist eine durchaus verschiedene.

Dass der letztere Umstand für unsere Frage im Allgemeinen nicht von entscheidender Bedeutung

ist, habe ich oben (S. 25f.) hervorgehoben und zeigt uns gerade dieses Stück recht auffallend- hier

nämlich sind die Buchstaben des Monogramms ebenso wie die Aufschrift des Buches auf der Rückseite

vertieft, also von der Hand des Me.sters im Modelle selbst angebracht, während die Umschriften der

Vorder- und Rückseite erhaben und unter sich von verschiedenem Charakter sind: sie wurden eben

mittelst einzelner Lettern in die Matntze emgedrückt, also rein mechanisch hergestellt

Die Untersuchung über den Urheber unseres Stückes wird sich nur an dasjenige halten können was

unzweifelhaft von der Hand des Meisters ausgeht. Und da ist denn vor Allem von Gewicht, dass unsere

Medaille ebenso wie alle Medaillen des Meisters von 1525/26 offenbar nach einem Wachsmodelle

entstanden ist;' dass ferner in dem ganzen Ductus jenes gewisse schüchterne, zurückhaltende Wesen

zu erkennen ist, welches den Meister der Medaillenreihe von i525 26 charakterisirt und seinen Arbeiten

theilweise besonderen Reiz verleiht; es macht den Eindruck, als ob der Künstler die mühsam erfassten

Züge zu verlieren fürchtete. Wichtig scheint mir auch die Behandlung des Auges: unser Meister liebt

es, die ganze Augenpartie sehr nachdrücklich zu betonen, insbesondere das Auge von der Nasenwurzel

stark abzuheben; man vergleiche nun in dieser Hinsicht die Meringerin mit dem Propst Friedrich

(Taf. VI, n. 6) oder vor Allem mit dem Hans Nuykum (Taf. VI, n. 5). Auch die sorgfältige und fein-

fühlige Modellirung der Mundpartie, welche wir an dem Medailleur von 1525/26 wahrnehmen, Hesse

1 Dass sie in der auflallenden hellgoldigen Bronze von gleicher oder sehr ähnlicher Legirung ausgeprä-t ist wie

der grössere Albrecht von Brandenburg und der L. Kliczingk (n. 1 und 3) möchte auf die gleiche Gussstätte hindeuten. "