72

Kurl Domanig.

In diesem Sinne verstehe ich die Darstellung auf unserer Medaille: die Kunst, die von der Nach-

ahmung der Natur ausgeht, vervollkommt dieselbe (perficit naturam), indem sie ihr ideale Proportionen

verleiht; und dafür eben gebührt ihr der Lorbeer.

Zweifelhaft ist mir, ob auch die folgende Medaille dem Ludwig Krug zuzuschreiben sei:

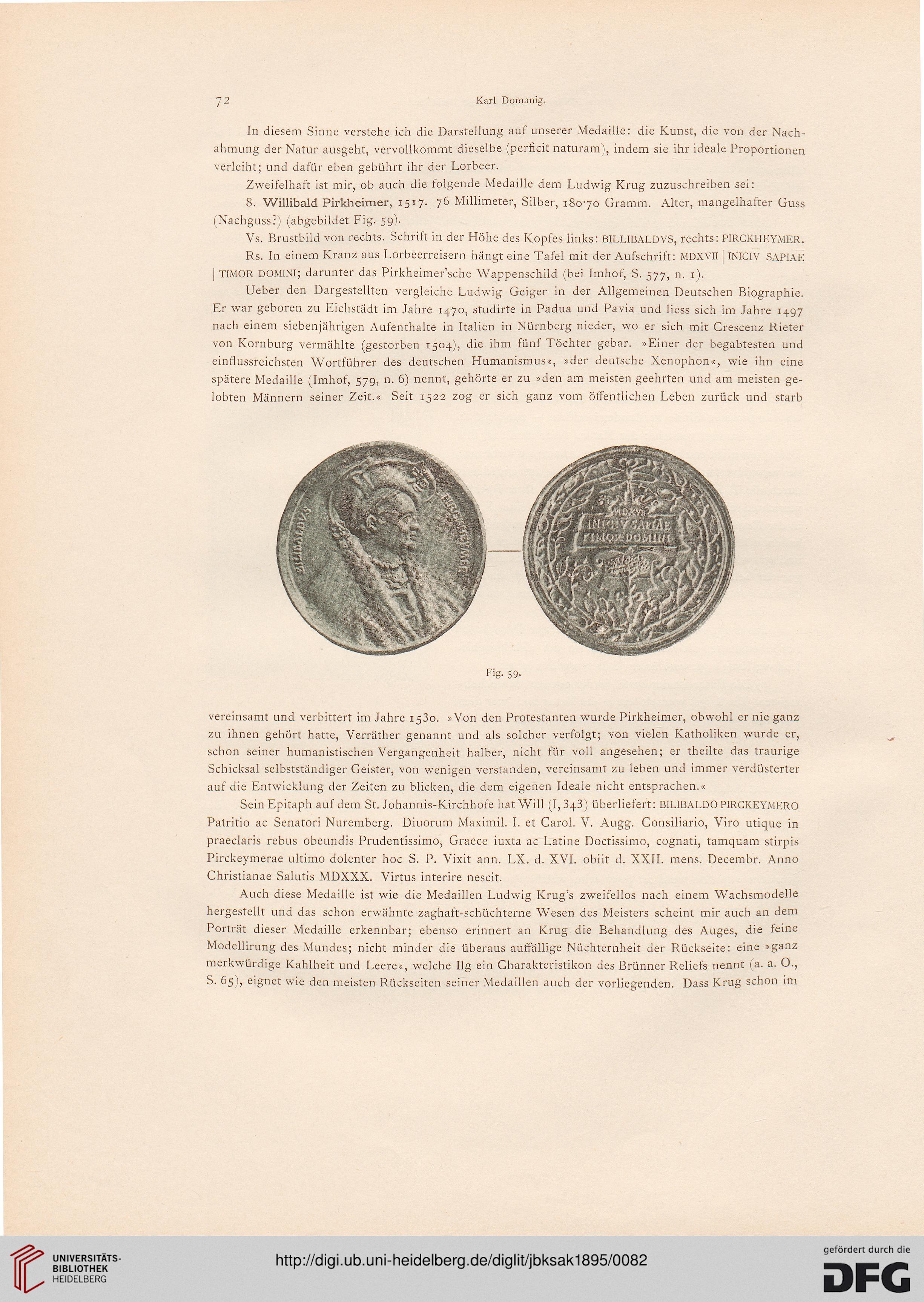

8. Willibald Pirkheimer, 1517. 76 Millimeter, Silber, 18070 Gramm. Alter, mangelhafter Guss

(Nachguss?) (abgebildet Fig. 59X

Vs. Brustbild von rechts. Schrift in der Höhe des Kopfes links: BILLIBALDVS, rechts: PIRCKHEY.MKR.

Rs. In einem Kranz aus Lorbeerreisern hängt eine Tafel mit der Aufschrift: MDXV1I [ INICIV SAPIAK

| TIMOR DOMINI; darunter das Pirkheimer'sche Wappenschild (bei Imhof, S. 577, n. 1).

Ueber den Dargestellten vergleiche Ludwig Geiger in der Allgemeinen Deutschen Biographie.

Er war geboren zu Eichstädt im Jahre 1470, studirte in Padua und Pavia und Hess sich im Jahre 1497

nach einem siebenjährigen Aufenthalte in Italien in Nürnberg nieder, wo er sich mit Crescenz Rieter

von Kornburg vermählte (gestorben 1504), die ihm fünf Töchter gebar. »Einer der begabtesten und

einflussreichsten Wortführer des deutschen Humanismus«, »der deutsche Xenophon«, wie ihn eine

spätere Medaille (Imhof, 579, n. 6) nennt, gehörte er zu »den am meisten geehrten und am meisten ge-

lobten Männern seiner Zeit.« Seit 1522 zog er sich ganz vom öffentlichen Leben zurück und starb

Fig- 59-

vereinsamt und verbittert im Jahre 1530. »Von den Protestanten wurde Pirkheimer, obwohl er nie ganz

zu ihnen gehört hatte, Verräther genannt und als solcher verfolgt; von vielen Katholiken wurde er,

schon seiner humanistischen Vergangenheit halber, nicht für voll angesehen; er theilte das traurige

Schicksal selbstständiger Geister, von wenigen verstanden, vereinsamt zu leben und immer verdüsterter

auf die Entwicklung der Zeiten zu blicken, die dem eigenen Ideale nicht entsprachen.«

Sein Epitaph auf dem St. Johannis-Kirchhofe hat Will (1,343) überliefert: BILIBALDO PIRCKEYMERO

Patritio ac Senatori Nuremberg. Diuorum Maximil. I. et Carol. V. Augg. Consiliario, Viro utique in

praeclaris rebus obeundis Prudentissimo, Graece iuxta ac Latine Doctissimo, cognati, tamquam stirpis

Pirckeymerae ultimo dolenter hoc S. P. Vixit ann. LX. d. XVI. obiit d. XXII. mens. Decembr. Anno

Christianae Salutis MDXXX. Virtus interire nescit.

Auch diese Medaille ist wie die Medaillen Ludwig Krug's zweifellos nach einem Wachsmodelle

hergestellt und das schon erwähnte zaghaft-schüchterne Wesen des Meisters scheint mir auch an dem

Porträt dieser Medaille erkennbar; ebenso erinnert an Krug die Behandlung des Auges, die feine

Modellirung des Mundes; nicht minder die überaus auffällige Nüchternheit der Rückseite: eine »ganz

merkwürdige Kahlheit und Leere«, welche Ilg ein Charakteristiken des Brünner Reliefs nennt (a. a. O.,

S- 65') eignet wie den meisten Rückseiten seiner Medaillen auch der vorliegenden. Dass Krug schon im

Kurl Domanig.

In diesem Sinne verstehe ich die Darstellung auf unserer Medaille: die Kunst, die von der Nach-

ahmung der Natur ausgeht, vervollkommt dieselbe (perficit naturam), indem sie ihr ideale Proportionen

verleiht; und dafür eben gebührt ihr der Lorbeer.

Zweifelhaft ist mir, ob auch die folgende Medaille dem Ludwig Krug zuzuschreiben sei:

8. Willibald Pirkheimer, 1517. 76 Millimeter, Silber, 18070 Gramm. Alter, mangelhafter Guss

(Nachguss?) (abgebildet Fig. 59X

Vs. Brustbild von rechts. Schrift in der Höhe des Kopfes links: BILLIBALDVS, rechts: PIRCKHEY.MKR.

Rs. In einem Kranz aus Lorbeerreisern hängt eine Tafel mit der Aufschrift: MDXV1I [ INICIV SAPIAK

| TIMOR DOMINI; darunter das Pirkheimer'sche Wappenschild (bei Imhof, S. 577, n. 1).

Ueber den Dargestellten vergleiche Ludwig Geiger in der Allgemeinen Deutschen Biographie.

Er war geboren zu Eichstädt im Jahre 1470, studirte in Padua und Pavia und Hess sich im Jahre 1497

nach einem siebenjährigen Aufenthalte in Italien in Nürnberg nieder, wo er sich mit Crescenz Rieter

von Kornburg vermählte (gestorben 1504), die ihm fünf Töchter gebar. »Einer der begabtesten und

einflussreichsten Wortführer des deutschen Humanismus«, »der deutsche Xenophon«, wie ihn eine

spätere Medaille (Imhof, 579, n. 6) nennt, gehörte er zu »den am meisten geehrten und am meisten ge-

lobten Männern seiner Zeit.« Seit 1522 zog er sich ganz vom öffentlichen Leben zurück und starb

Fig- 59-

vereinsamt und verbittert im Jahre 1530. »Von den Protestanten wurde Pirkheimer, obwohl er nie ganz

zu ihnen gehört hatte, Verräther genannt und als solcher verfolgt; von vielen Katholiken wurde er,

schon seiner humanistischen Vergangenheit halber, nicht für voll angesehen; er theilte das traurige

Schicksal selbstständiger Geister, von wenigen verstanden, vereinsamt zu leben und immer verdüsterter

auf die Entwicklung der Zeiten zu blicken, die dem eigenen Ideale nicht entsprachen.«

Sein Epitaph auf dem St. Johannis-Kirchhofe hat Will (1,343) überliefert: BILIBALDO PIRCKEYMERO

Patritio ac Senatori Nuremberg. Diuorum Maximil. I. et Carol. V. Augg. Consiliario, Viro utique in

praeclaris rebus obeundis Prudentissimo, Graece iuxta ac Latine Doctissimo, cognati, tamquam stirpis

Pirckeymerae ultimo dolenter hoc S. P. Vixit ann. LX. d. XVI. obiit d. XXII. mens. Decembr. Anno

Christianae Salutis MDXXX. Virtus interire nescit.

Auch diese Medaille ist wie die Medaillen Ludwig Krug's zweifellos nach einem Wachsmodelle

hergestellt und das schon erwähnte zaghaft-schüchterne Wesen des Meisters scheint mir auch an dem

Porträt dieser Medaille erkennbar; ebenso erinnert an Krug die Behandlung des Auges, die feine

Modellirung des Mundes; nicht minder die überaus auffällige Nüchternheit der Rückseite: eine »ganz

merkwürdige Kahlheit und Leere«, welche Ilg ein Charakteristiken des Brünner Reliefs nennt (a. a. O.,

S- 65') eignet wie den meisten Rückseiten seiner Medaillen auch der vorliegenden. Dass Krug schon im