7«

Karl Domanig.

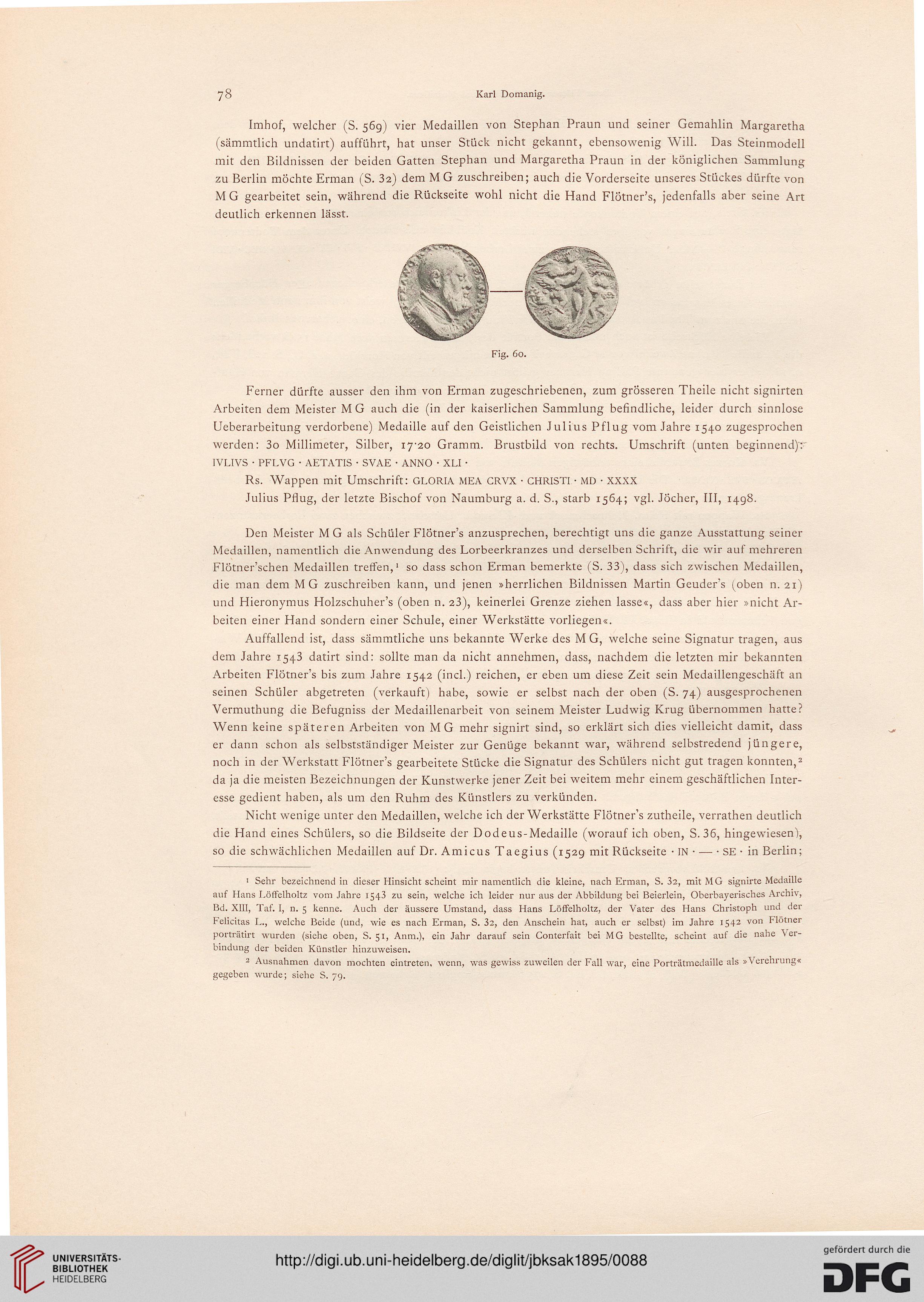

Imbof, welcher (S. 569) vier Medaillen von Stephan Praun und seiner Gemahlin Margaretha

(sämmtlich undatirt) aufführt, hat unser Stück nicht gekannt, ebensowenig Will. Das Steinmodell

mit den Bildnissen der beiden Gatten Stephan und Margaretha Praun in der königlichen Sammlung

zu Berlin möchte Erman (S. 32) dem MG zuschreiben; auch die Vorderseite unseres Stückes dürfte von

M G gearbeitet sein, während die Rückseite wohl nicht die Hand Flötner's, jedenfalls aber seine Art

deutlich erkennen lässt.

Fig. 60.

Ferner dürfte ausser den ihm von Erman zugeschriebenen, zum grösseren Theile nicht signirten

Arbeiten dem Meister MG auch die (in der kaiserlichen Sammlung befindliche, leider durch sinnlose

Ueberarbeitung verdorbene) Medaille auf den Geistlichen Julius Pflug vom Jahre 1540 zugesprochen

werden: 3o Millimeter, Silber, 17-20 Gramm. Brustbild von rechts. Umschrift (unten beginnend):

IVLIVS • PFLVG • AETATIS • SVAE • ANNO • XLI •

Rs. Wappen mit Umschrift: GLORIA MEA CRVX • CHRISTI • MD • XXXX

Julius Pflug, der letzte Bischof von Naumburg a. d. S., starb 1564; vgl. Jöcher, III, 1498.

Den Meister M G als Schüler Flötner's anzusprechen, berechtigt uns die ganze Ausstattung seiner

Medaillen, namentlich die Anwendung des Lorbeerkranzes und derselben Schrift, die wir auf mehreren

Flötner'schen Medaillen treffen,' so dass schon Erman bemerkte (S. 33), dass sich zwischen Medaillen,

die man dem MG zuschreiben kann, und jenen »herrlichen Bildnissen Martin Geuder's (oben n. 21)

und Hieronymus Holzschuher's (oben n. 23), keinerlei Grenze ziehen lasse«, dass aber hier »nicht Ar-

beiten einer Hand sondern einer Schule, einer Werkstätte vorliegen«.

Auffallend ist, dass sämmtliche uns bekannte Werke des M G, welche seine Signatur tragen, aus

dem Jahre 1543 datirt sind: sollte man da nicht annehmen, dass, nachdem die letzten mir bekannten

Arbeiten Flötner's bis zum Jahre 1542 (incl.) reichen, er eben um diese Zeit sein Medaillengeschäft an

seinen Schüler abgetreten (verkauft) habe, sowie er selbst nach der oben (S. 74) ausgesprochenen

Vermuthung die Befugniss der Medaillenarbeit von seinem Meister Ludwig Krug übernommen hatte?

Wenn keine späteren Arbeiten von MG mehr signirt sind, so erklärt sich dies vielleicht damit, dass

er dann schon als selbstständiger Meister zur Genüge bekannt war, während selbstredend jüngere,

noch in der Werkstatt Flötner's gearbeitete Stücke die Signatur des Schülers nicht gut tragen konnten,2

da ja die meisten Bezeichnungen der Kunstwerke jener Zeit bei weitem mehr einem geschäftlichen Inter-

esse gedient haben, als um den Ruhm des Künstlers zu verkünden.

Nicht wenige unter den Medaillen, welche ich der Werkstätte Flötner's zutheile, verrathen deutlich

die Hand eines Schülers, so die Bildseite der Dodeus-Medaille (worauf ich oben, S. 36, hingewiesen),

so die schwächlichen Medaillen auf Dr. Amicus Taegius (1529 mit Rückseite • IN • — • SE ■ in Berlin;

1 Sehr bezeichnend in dieser Hinsicht scheint mir namentlich die kleine, nach Erman, S. 32, mit MG signirte Medaille

auf Hans Löffelholtz vom Jahre 1543 zu sein, welche ich leider nur aus der Abbildung bei Beierlein, Oberbayerisches Archiv,

Bd. XIII, Taf. I, n. 5 kenne. Auch der äussere Umstand, dass Hans Löffelholtz, der Vater des Hans Christoph und der

Felicitas L., welche Beide (und, wie es nach Erman, S. 32, den Anschein hat, auch er selbst) im Jahre 1542 von Ferner

porträtirt wurden (siehe oben, S. 51, Anm.), ein Jahr darauf sein Conterfait bei MG bestellte, scheint auf die nahe Ver-

bindung der beiden Künstler hinzuweisen.

- Ausnahmen davon mochten eintreten, wenn, was gewiss zuweilen der Fall war, eine Porträtmedaille als »Verehrung«

gegeben wurde; siehe S. 79.

Karl Domanig.

Imbof, welcher (S. 569) vier Medaillen von Stephan Praun und seiner Gemahlin Margaretha

(sämmtlich undatirt) aufführt, hat unser Stück nicht gekannt, ebensowenig Will. Das Steinmodell

mit den Bildnissen der beiden Gatten Stephan und Margaretha Praun in der königlichen Sammlung

zu Berlin möchte Erman (S. 32) dem MG zuschreiben; auch die Vorderseite unseres Stückes dürfte von

M G gearbeitet sein, während die Rückseite wohl nicht die Hand Flötner's, jedenfalls aber seine Art

deutlich erkennen lässt.

Fig. 60.

Ferner dürfte ausser den ihm von Erman zugeschriebenen, zum grösseren Theile nicht signirten

Arbeiten dem Meister MG auch die (in der kaiserlichen Sammlung befindliche, leider durch sinnlose

Ueberarbeitung verdorbene) Medaille auf den Geistlichen Julius Pflug vom Jahre 1540 zugesprochen

werden: 3o Millimeter, Silber, 17-20 Gramm. Brustbild von rechts. Umschrift (unten beginnend):

IVLIVS • PFLVG • AETATIS • SVAE • ANNO • XLI •

Rs. Wappen mit Umschrift: GLORIA MEA CRVX • CHRISTI • MD • XXXX

Julius Pflug, der letzte Bischof von Naumburg a. d. S., starb 1564; vgl. Jöcher, III, 1498.

Den Meister M G als Schüler Flötner's anzusprechen, berechtigt uns die ganze Ausstattung seiner

Medaillen, namentlich die Anwendung des Lorbeerkranzes und derselben Schrift, die wir auf mehreren

Flötner'schen Medaillen treffen,' so dass schon Erman bemerkte (S. 33), dass sich zwischen Medaillen,

die man dem MG zuschreiben kann, und jenen »herrlichen Bildnissen Martin Geuder's (oben n. 21)

und Hieronymus Holzschuher's (oben n. 23), keinerlei Grenze ziehen lasse«, dass aber hier »nicht Ar-

beiten einer Hand sondern einer Schule, einer Werkstätte vorliegen«.

Auffallend ist, dass sämmtliche uns bekannte Werke des M G, welche seine Signatur tragen, aus

dem Jahre 1543 datirt sind: sollte man da nicht annehmen, dass, nachdem die letzten mir bekannten

Arbeiten Flötner's bis zum Jahre 1542 (incl.) reichen, er eben um diese Zeit sein Medaillengeschäft an

seinen Schüler abgetreten (verkauft) habe, sowie er selbst nach der oben (S. 74) ausgesprochenen

Vermuthung die Befugniss der Medaillenarbeit von seinem Meister Ludwig Krug übernommen hatte?

Wenn keine späteren Arbeiten von MG mehr signirt sind, so erklärt sich dies vielleicht damit, dass

er dann schon als selbstständiger Meister zur Genüge bekannt war, während selbstredend jüngere,

noch in der Werkstatt Flötner's gearbeitete Stücke die Signatur des Schülers nicht gut tragen konnten,2

da ja die meisten Bezeichnungen der Kunstwerke jener Zeit bei weitem mehr einem geschäftlichen Inter-

esse gedient haben, als um den Ruhm des Künstlers zu verkünden.

Nicht wenige unter den Medaillen, welche ich der Werkstätte Flötner's zutheile, verrathen deutlich

die Hand eines Schülers, so die Bildseite der Dodeus-Medaille (worauf ich oben, S. 36, hingewiesen),

so die schwächlichen Medaillen auf Dr. Amicus Taegius (1529 mit Rückseite • IN • — • SE ■ in Berlin;

1 Sehr bezeichnend in dieser Hinsicht scheint mir namentlich die kleine, nach Erman, S. 32, mit MG signirte Medaille

auf Hans Löffelholtz vom Jahre 1543 zu sein, welche ich leider nur aus der Abbildung bei Beierlein, Oberbayerisches Archiv,

Bd. XIII, Taf. I, n. 5 kenne. Auch der äussere Umstand, dass Hans Löffelholtz, der Vater des Hans Christoph und der

Felicitas L., welche Beide (und, wie es nach Erman, S. 32, den Anschein hat, auch er selbst) im Jahre 1542 von Ferner

porträtirt wurden (siehe oben, S. 51, Anm.), ein Jahr darauf sein Conterfait bei MG bestellte, scheint auf die nahe Ver-

bindung der beiden Künstler hinzuweisen.

- Ausnahmen davon mochten eintreten, wenn, was gewiss zuweilen der Fall war, eine Porträtmedaille als »Verehrung«

gegeben wurde; siehe S. 79.