Ein veronesisches Bilderbuch und die höfische Kunst des XIV. Jahrhunderts.

175

anscheinend süddeutscher Provenienz und einem gemeinsamen Atelier entstammend, hebt sich durch

die übereinstimmende Technik und die Art der Darstellungen von den übrigen scharf ab; es sind jene

durch Mittel- und Süddeutschland (Nürnberg, Basel, Regensburg, österreichisches Museum in Wien,

Schloss Strassburg in Kärnten) verstreuten Rücklaken, die zuletzt J. v. Falke besprochen hat.1 Sie

stellen vorwiegend das höfische Leben in seinem bekannten Widerspiel, dem Leben der Waldleute,

vor. Unmittelbar in das gesellschaftliche Leben der Zeit selbst, ohne Maskerade, führt uns aber ein

figurenreicher deutscher Teppich des Germanischen Museums in Nürnberg.2 Hier sind allerhand

Gesellschaftsspiele und höfische Belustigungen dargestellt, die in ihrer dem Geiste gewisser deutscher

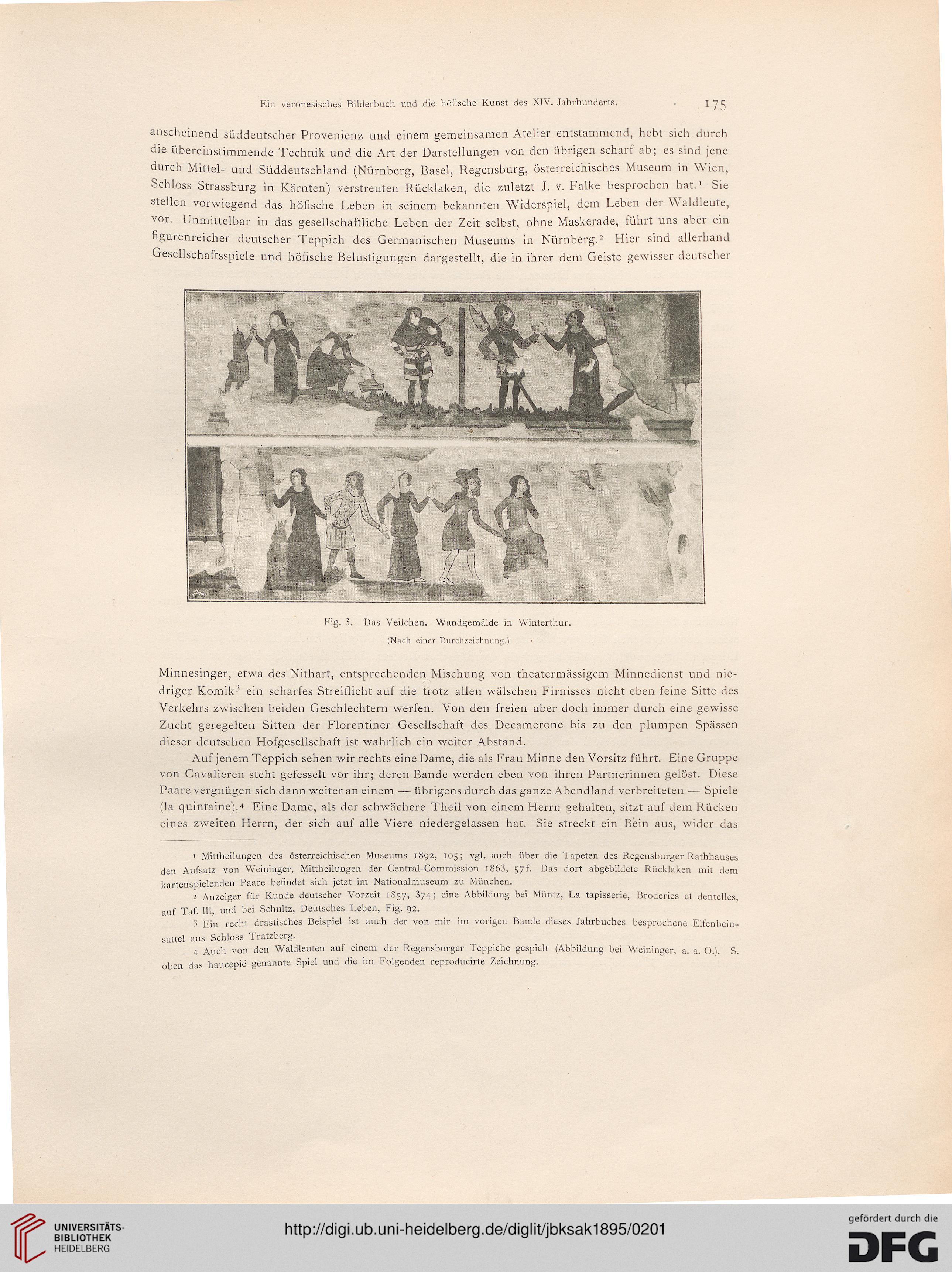

Fig. 3. Das Veilchen. Wandgemälde in Winterthur.

(Nach einer Durchzeichnung.)

Minnesinger, etwa des Nithart, entsprechenden Mischung von theatermässigem Minnedienst und nie-

driger Komik3 ein scharfes Streiflicht auf die trotz allen wälschen Firnisses nicht eben feine Sitte des

Verkehrs zwischen beiden Geschlechtern werfen. Von den freien aber doch immer durch eine gewisse

Zucht geregelten Sitten der Florentiner Gesellschaft des Decamerone bis zu den plumpen Spässen

dieser deutschen Hofgesellschaft ist wahrlich ein weiter Abstand.

Auf jenem Teppich sehen wir rechts eine Dame, die als Frau Minne den Vorsitz führt. Eine Gruppe

von Cavalieren steht gefesselt vor ihr; deren Bande werden eben von ihren Partnerinnen gelöst. Diese

Paare vergnügen sich dann weiter an einem — übrigens durch das ganze Abendland verbreiteten — Spiele

(la quintaine). 4 Eine Dame, als der schwächere Theil von einem Herrn gehalten, sitzt auf dem Rücken

eines zweiten Herrn, der sich auf alle Viere niedergelassen hat. Sie streckt ein Bein aus, wider das

1 Mittheilungen des österreichischen Museums 1892, 105; vgl. auch über die Tapeten des Regensburger Rathhauses

den Aufsatz von Weiningcr, Mittheilungen der Central-Commission 1863, 57 f. Das dort abgebildete Rücklaken mit dem

kartenspielenden Paare befindet sich jetzt im Nationalmuseum zu München.

2 Anzeiger für Kunde deutscher Vorzeit 1857, 374; eine Abbildung bei Müntz, La tapisserie, Broderies et dentelles

auf Taf. III, und bei Schultz, Deutsches Leben, Fig. 92.

3 Ein recht drastisches Beispiel ist auch der von mir im vorigen Bande dieses Jahrbuches besprochene Elfenbein-

sattel aus Schloss Tratzberg.

4 Auch von den Waldleuten auf einem der Regensburger Teppiche gespielt (Abbildung bei Weininger, a. a. O.). S.

oben das haueepie genannte Spiel und die im Folgenden reproducirte Zeichnung.

175

anscheinend süddeutscher Provenienz und einem gemeinsamen Atelier entstammend, hebt sich durch

die übereinstimmende Technik und die Art der Darstellungen von den übrigen scharf ab; es sind jene

durch Mittel- und Süddeutschland (Nürnberg, Basel, Regensburg, österreichisches Museum in Wien,

Schloss Strassburg in Kärnten) verstreuten Rücklaken, die zuletzt J. v. Falke besprochen hat.1 Sie

stellen vorwiegend das höfische Leben in seinem bekannten Widerspiel, dem Leben der Waldleute,

vor. Unmittelbar in das gesellschaftliche Leben der Zeit selbst, ohne Maskerade, führt uns aber ein

figurenreicher deutscher Teppich des Germanischen Museums in Nürnberg.2 Hier sind allerhand

Gesellschaftsspiele und höfische Belustigungen dargestellt, die in ihrer dem Geiste gewisser deutscher

Fig. 3. Das Veilchen. Wandgemälde in Winterthur.

(Nach einer Durchzeichnung.)

Minnesinger, etwa des Nithart, entsprechenden Mischung von theatermässigem Minnedienst und nie-

driger Komik3 ein scharfes Streiflicht auf die trotz allen wälschen Firnisses nicht eben feine Sitte des

Verkehrs zwischen beiden Geschlechtern werfen. Von den freien aber doch immer durch eine gewisse

Zucht geregelten Sitten der Florentiner Gesellschaft des Decamerone bis zu den plumpen Spässen

dieser deutschen Hofgesellschaft ist wahrlich ein weiter Abstand.

Auf jenem Teppich sehen wir rechts eine Dame, die als Frau Minne den Vorsitz führt. Eine Gruppe

von Cavalieren steht gefesselt vor ihr; deren Bande werden eben von ihren Partnerinnen gelöst. Diese

Paare vergnügen sich dann weiter an einem — übrigens durch das ganze Abendland verbreiteten — Spiele

(la quintaine). 4 Eine Dame, als der schwächere Theil von einem Herrn gehalten, sitzt auf dem Rücken

eines zweiten Herrn, der sich auf alle Viere niedergelassen hat. Sie streckt ein Bein aus, wider das

1 Mittheilungen des österreichischen Museums 1892, 105; vgl. auch über die Tapeten des Regensburger Rathhauses

den Aufsatz von Weiningcr, Mittheilungen der Central-Commission 1863, 57 f. Das dort abgebildete Rücklaken mit dem

kartenspielenden Paare befindet sich jetzt im Nationalmuseum zu München.

2 Anzeiger für Kunde deutscher Vorzeit 1857, 374; eine Abbildung bei Müntz, La tapisserie, Broderies et dentelles

auf Taf. III, und bei Schultz, Deutsches Leben, Fig. 92.

3 Ein recht drastisches Beispiel ist auch der von mir im vorigen Bande dieses Jahrbuches besprochene Elfenbein-

sattel aus Schloss Tratzberg.

4 Auch von den Waldleuten auf einem der Regensburger Teppiche gespielt (Abbildung bei Weininger, a. a. O.). S.

oben das haueepie genannte Spiel und die im Folgenden reproducirte Zeichnung.