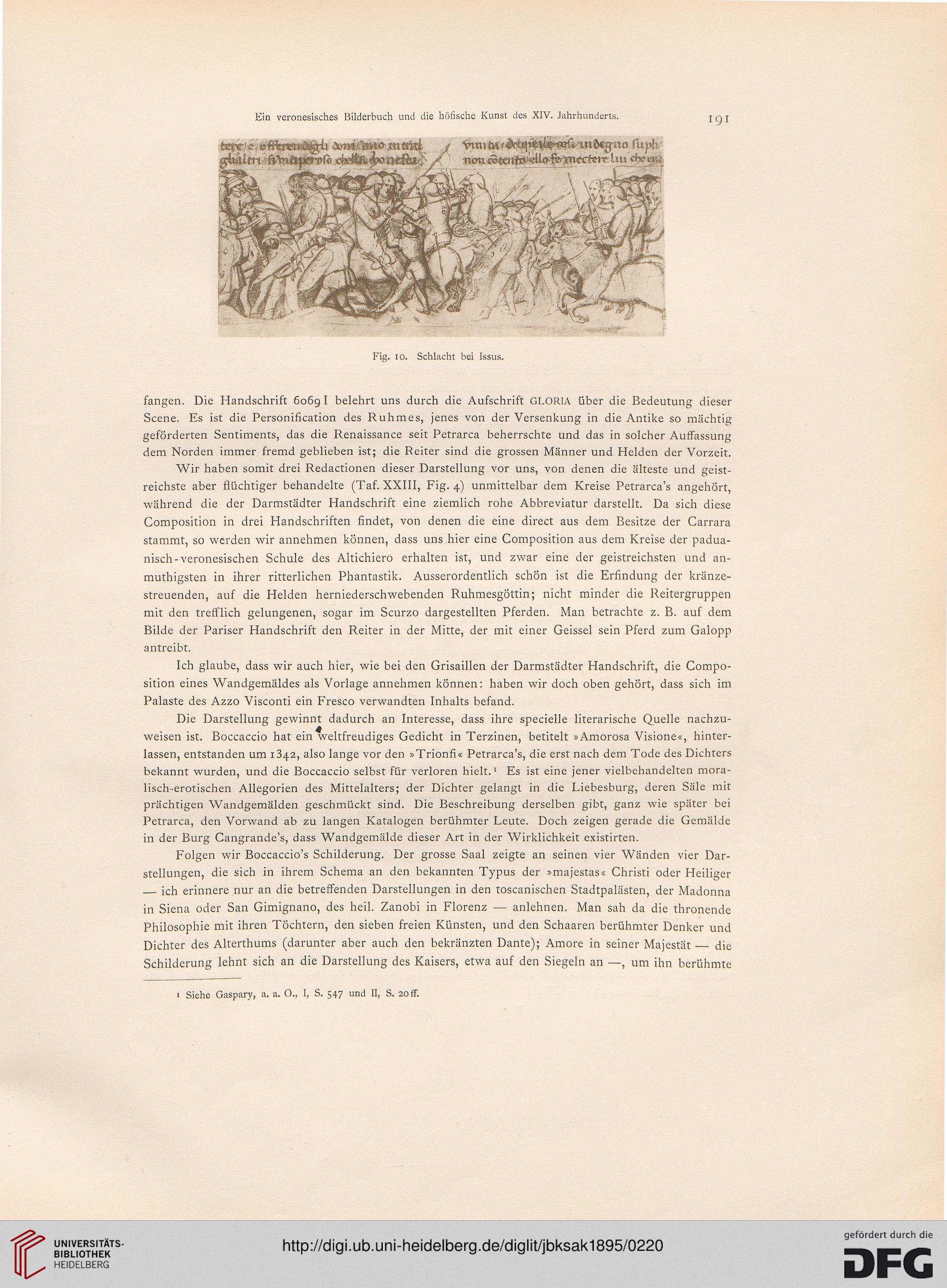

fangen. Die Handschrift 6069 I belehrt uns durch die Aufschrift GLORIA über die Bedeutung dieser

Scene. Es ist die Personification des Ruhmes, jenes von der Versenkung in die Antike so mächtig

geförderten Sentiments, das die Renaissance seit Petrarca beherrschte und das in solcher Auffassung

dem Norden immer fremd geblieben ist; die Reiter sind die grossen Männer und Helden der Vorzeit.

Wir haben somit drei Redactionen dieser Darstellung vor uns, von denen die älteste und geist-

reichste aber flüchtiger behandelte (Taf. XXIII, Fig. 4) unmittelbar dem Kreise Petrarca's angehört,

während die der Darmstädter Handschrift eine ziemlich rohe Abbreviatur darstellt. Da sich diese

Composition in drei Handschriften findet, von denen die eine direct aus dem Besitze der Carrara

stammt, so werden wir annehmen können, dass uns hier eine Composition aus dem Kreise der padua-

nisch- veronesischen Schule des Altichiero erhalten ist, und zwar eine der geistreichsten und an-

muthigsten in ihrer ritterlichen Phantastik. Ausserordentlich schön ist die Erfindung der kränze-

streuenden, auf die Helden herniederschwebenden Ruhmesgöttin; nicht minder die Reitergruppen

mit den trefflich gelungenen, sogar im Scurzo dargestellten Pferden. Man betrachte z. B. auf dem

Bilde der Pariser Handschrift den Reiter in der Mitte, der mit einer Geissei sein Pferd zum Galopp

antreibt.

Ich glaube, dass wir auch hier, wie bei den Grisaillen der Darmstädter Handschrift, die Compo-

sition eines Wandgemäldes als Vorlage annehmen können: haben wir doch oben gehört, dass sich im

Palaste des Azzo Visconti ein Fresco verwandten Inhalts befand.

Die Darstellung gewinnt dadurch an Interesse, dass ihre specielle literarische Quelle nachzu-

weisen ist. Boccaccio hat ein tveltfreudiges Gedicht in Terzinen, betitelt »Amorosa Visione«, hinter-

lassen, entstanden um 1342, also lange vor den »Trionfi« Petrarca's, die erst nach dem Tode des Dichters

bekannt wurden, und die Boccaccio selbst für verloren hielt.1 Es ist eine jener vielbehandelten mora-

lisch-erotischen Allegorien des Mittelalters; der Dichter gelangt in die Liebesburg, deren Säle mit

prächtigen Wandgemälden geschmückt sind. Die Beschreibung derselben gibt, ganz wie später bei

Petrarca, den Vorwand ab zu langen Katalogen berühmter Leute. Doch zeigen gerade die Gemälde

in der Burg Cangrande's, dass Wandgemälde dieser Art in der Wirklichkeit existirten.

Folgen wir Boccaccio's Schilderung. Der grosse Saal zeigte an seinen vier Wänden vier Dar-

stellungen, die sich in ihrem Schema an den bekannten Typus der »majestas« Christi oder Heiliger

— ich erinnere nur an die betreffenden Darstellungen in den toscanischen Stadtpalästen, der Madonna

in Siena oder San Gimignano, des heil. Zanobi in Florenz — anlehnen. Man sah da die thronende

Philosophie mit ihren Töchtern, den sieben freien Künsten, und den Schaaren berühmter Denker und

Dichter des Alterthums (darunter aber auch den bekränzten Dante); Amore in seiner Majestät — die

Schilderung lehnt sich an die Darstellung des Kaisers, etwa auf den Siegeln an —, um ihn berühmte

1 Siehe Gaspary, a. a. O., I, S. 547 und II, S. 20ff.

Scene. Es ist die Personification des Ruhmes, jenes von der Versenkung in die Antike so mächtig

geförderten Sentiments, das die Renaissance seit Petrarca beherrschte und das in solcher Auffassung

dem Norden immer fremd geblieben ist; die Reiter sind die grossen Männer und Helden der Vorzeit.

Wir haben somit drei Redactionen dieser Darstellung vor uns, von denen die älteste und geist-

reichste aber flüchtiger behandelte (Taf. XXIII, Fig. 4) unmittelbar dem Kreise Petrarca's angehört,

während die der Darmstädter Handschrift eine ziemlich rohe Abbreviatur darstellt. Da sich diese

Composition in drei Handschriften findet, von denen die eine direct aus dem Besitze der Carrara

stammt, so werden wir annehmen können, dass uns hier eine Composition aus dem Kreise der padua-

nisch- veronesischen Schule des Altichiero erhalten ist, und zwar eine der geistreichsten und an-

muthigsten in ihrer ritterlichen Phantastik. Ausserordentlich schön ist die Erfindung der kränze-

streuenden, auf die Helden herniederschwebenden Ruhmesgöttin; nicht minder die Reitergruppen

mit den trefflich gelungenen, sogar im Scurzo dargestellten Pferden. Man betrachte z. B. auf dem

Bilde der Pariser Handschrift den Reiter in der Mitte, der mit einer Geissei sein Pferd zum Galopp

antreibt.

Ich glaube, dass wir auch hier, wie bei den Grisaillen der Darmstädter Handschrift, die Compo-

sition eines Wandgemäldes als Vorlage annehmen können: haben wir doch oben gehört, dass sich im

Palaste des Azzo Visconti ein Fresco verwandten Inhalts befand.

Die Darstellung gewinnt dadurch an Interesse, dass ihre specielle literarische Quelle nachzu-

weisen ist. Boccaccio hat ein tveltfreudiges Gedicht in Terzinen, betitelt »Amorosa Visione«, hinter-

lassen, entstanden um 1342, also lange vor den »Trionfi« Petrarca's, die erst nach dem Tode des Dichters

bekannt wurden, und die Boccaccio selbst für verloren hielt.1 Es ist eine jener vielbehandelten mora-

lisch-erotischen Allegorien des Mittelalters; der Dichter gelangt in die Liebesburg, deren Säle mit

prächtigen Wandgemälden geschmückt sind. Die Beschreibung derselben gibt, ganz wie später bei

Petrarca, den Vorwand ab zu langen Katalogen berühmter Leute. Doch zeigen gerade die Gemälde

in der Burg Cangrande's, dass Wandgemälde dieser Art in der Wirklichkeit existirten.

Folgen wir Boccaccio's Schilderung. Der grosse Saal zeigte an seinen vier Wänden vier Dar-

stellungen, die sich in ihrem Schema an den bekannten Typus der »majestas« Christi oder Heiliger

— ich erinnere nur an die betreffenden Darstellungen in den toscanischen Stadtpalästen, der Madonna

in Siena oder San Gimignano, des heil. Zanobi in Florenz — anlehnen. Man sah da die thronende

Philosophie mit ihren Töchtern, den sieben freien Künsten, und den Schaaren berühmter Denker und

Dichter des Alterthums (darunter aber auch den bekränzten Dante); Amore in seiner Majestät — die

Schilderung lehnt sich an die Darstellung des Kaisers, etwa auf den Siegeln an —, um ihn berühmte

1 Siehe Gaspary, a. a. O., I, S. 547 und II, S. 20ff.