Ein veronesisches Bilderbuch und die höfische Kunst des XIV. Jahrhunderts.

205

dem alten Imperatorenmedaillon nichts zu thun haben, von der französisch-flandrischen Goldschmiede-

kunst und Siegelstecherei angeregt zu sein, ein Thema, auf das ich hier nicht näher eingehen kann.

Mit welch' aufmerksamem Auge diese Kunst das Alltagsleben beobachtete, geht aus den Minia-

turen des Hausbuches zur Genüge hervor; der Hintergrund dieses Kleinlebens, die Buden und Kram-

laden, das Innere der Häuser, Keller und Küche, ist zuweilen überraschend treu vorgeführt. Der

landschaftliche Hintergrund ist freilich noch schematisch; darin ist auch Pisanello noch in der

alten Weise befangen. Aber in den reichen architektonischen Erfindungen der Georgscapelle spricht

sich wie in den Figuren die Freude am Realen aus. Es ist charakteristisch, dass gerade ein ober-

italienischer Maler, der Venezianer Antonio, es ist, dessen Fresken im Campo Santo zu Pisa, so sehr

ihre Formensprache giottesk ist, sich sofort

durch die merkwürdig anschauliche Wieder-

gabe der Pisaner Bauten, mit der sich auch die

Abbildung des Florentiner Domes in der spani-

schen Capelle nicht messen kann, bemerklich

machen.1 So ist auch Altichiero's Architektur

bei allem Reichthum eigentlich niemals phan-

tastisch und steht darin weit über den dürftigen

oder unwahrscheinlichen Hintergründen Giot-

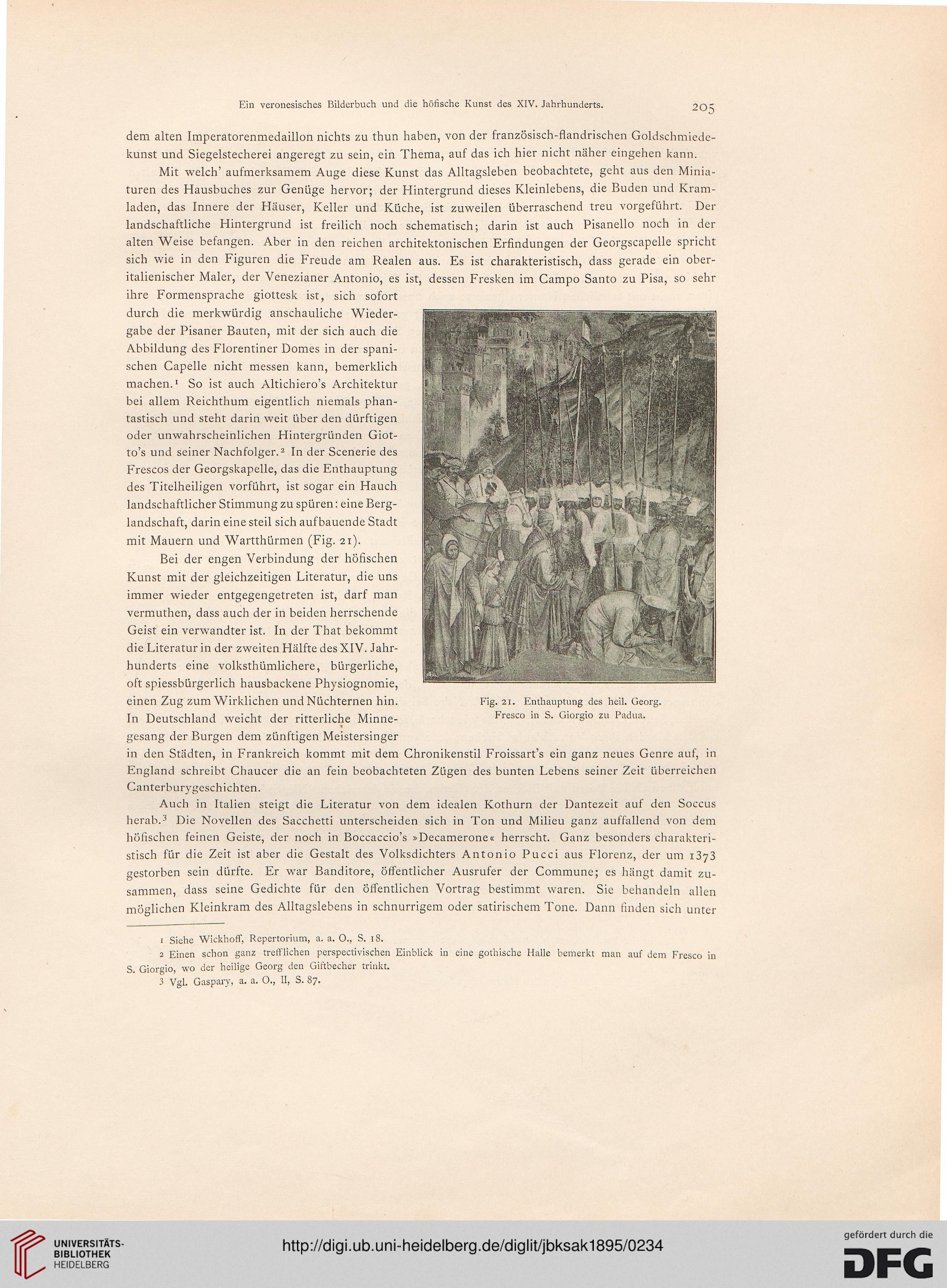

to's und seiner Nachfolger.2 In der Scenerie des

Frescos der Georgskapelle, das die Enthauptung

des Titelheiligen vorführt, ist sogar ein Hauch

landschaftlicher Stimmung zu spüren: eine Berg-

landschaft, darin eine steil sich aufbauende Stadt

mit Mauern und Wartthürmen (Fig. 21).

Bei der engen Verbindung der höfischen

Kunst mit der gleichzeitigen Literatur, die uns

immer wieder entgegengetreten ist, darf man

vermuthen, dass auch der in beiden herrschende

Geist ein verwandter ist. In der That bekommt

die Literatur in der zweiten Hälfte des XIV. Jahr-

hunderts eine volkstümlichere, bürgerliche,

oft spiessbürgerlich hausbackene Physiognomie,

einen Zug zum Wirklichen und Nüchternen hin.

In Deutschland weicht der ritterliche Minne-

gesang der Burgen dem zünftigen Meistersinger

in den Städten, in Frankreich kommt mit dem Chronikenstil Froissart's ein ganz neues Genre auf, in

England schreibt Chaucer die an fein beobachteten Zügen des bunten Lebens seiner Zeit überreichen

Canterburygeschichten.

Auch in Italien steigt die Literatur von dem idealen Kothurn der Dantezeit auf den Soccus

herab.3 Die Novellen des Sacchetti unterscheiden sich in Ton und Milieu ganz auffallend von dem

höfischen feinen Geiste, der noch in Boccaccio's »Decamerone« herrscht. Ganz besonders charakteri-

stisch für die Zeit ist aber die Gestalt des Volksdichters Antonio Pucci aus Florenz, der um 1373

gestorben sein dürfte. Er war Banditore, öffentlicher Ausrufer der Commune; es hängt damit zu-

sammen, dass seine Gedichte für den öffentlichen Vortrag bestimmt waren. Sie behandeln allen

möglichen Kleinkram des Alltagslebens in schnurrigem oder satirischem Tone. Dann finden sich unter

Fig. 21. Enthauptung des heil. Georg

Fresco in S. Gioraio zu Padua.

1 Siehe Wickhoff, Repertorium, a. a. O., S. 18.

2 Einen schon ganz trefflichen perspectivischen Einblick in eine gothische Halle bemerkt man auf dem Fresco

S. Giorgio, wo der heilige Georg den Giftbecher trinkt.

3 Vgl. Gaspary, a. a. O., II, S. 87.

205

dem alten Imperatorenmedaillon nichts zu thun haben, von der französisch-flandrischen Goldschmiede-

kunst und Siegelstecherei angeregt zu sein, ein Thema, auf das ich hier nicht näher eingehen kann.

Mit welch' aufmerksamem Auge diese Kunst das Alltagsleben beobachtete, geht aus den Minia-

turen des Hausbuches zur Genüge hervor; der Hintergrund dieses Kleinlebens, die Buden und Kram-

laden, das Innere der Häuser, Keller und Küche, ist zuweilen überraschend treu vorgeführt. Der

landschaftliche Hintergrund ist freilich noch schematisch; darin ist auch Pisanello noch in der

alten Weise befangen. Aber in den reichen architektonischen Erfindungen der Georgscapelle spricht

sich wie in den Figuren die Freude am Realen aus. Es ist charakteristisch, dass gerade ein ober-

italienischer Maler, der Venezianer Antonio, es ist, dessen Fresken im Campo Santo zu Pisa, so sehr

ihre Formensprache giottesk ist, sich sofort

durch die merkwürdig anschauliche Wieder-

gabe der Pisaner Bauten, mit der sich auch die

Abbildung des Florentiner Domes in der spani-

schen Capelle nicht messen kann, bemerklich

machen.1 So ist auch Altichiero's Architektur

bei allem Reichthum eigentlich niemals phan-

tastisch und steht darin weit über den dürftigen

oder unwahrscheinlichen Hintergründen Giot-

to's und seiner Nachfolger.2 In der Scenerie des

Frescos der Georgskapelle, das die Enthauptung

des Titelheiligen vorführt, ist sogar ein Hauch

landschaftlicher Stimmung zu spüren: eine Berg-

landschaft, darin eine steil sich aufbauende Stadt

mit Mauern und Wartthürmen (Fig. 21).

Bei der engen Verbindung der höfischen

Kunst mit der gleichzeitigen Literatur, die uns

immer wieder entgegengetreten ist, darf man

vermuthen, dass auch der in beiden herrschende

Geist ein verwandter ist. In der That bekommt

die Literatur in der zweiten Hälfte des XIV. Jahr-

hunderts eine volkstümlichere, bürgerliche,

oft spiessbürgerlich hausbackene Physiognomie,

einen Zug zum Wirklichen und Nüchternen hin.

In Deutschland weicht der ritterliche Minne-

gesang der Burgen dem zünftigen Meistersinger

in den Städten, in Frankreich kommt mit dem Chronikenstil Froissart's ein ganz neues Genre auf, in

England schreibt Chaucer die an fein beobachteten Zügen des bunten Lebens seiner Zeit überreichen

Canterburygeschichten.

Auch in Italien steigt die Literatur von dem idealen Kothurn der Dantezeit auf den Soccus

herab.3 Die Novellen des Sacchetti unterscheiden sich in Ton und Milieu ganz auffallend von dem

höfischen feinen Geiste, der noch in Boccaccio's »Decamerone« herrscht. Ganz besonders charakteri-

stisch für die Zeit ist aber die Gestalt des Volksdichters Antonio Pucci aus Florenz, der um 1373

gestorben sein dürfte. Er war Banditore, öffentlicher Ausrufer der Commune; es hängt damit zu-

sammen, dass seine Gedichte für den öffentlichen Vortrag bestimmt waren. Sie behandeln allen

möglichen Kleinkram des Alltagslebens in schnurrigem oder satirischem Tone. Dann finden sich unter

Fig. 21. Enthauptung des heil. Georg

Fresco in S. Gioraio zu Padua.

1 Siehe Wickhoff, Repertorium, a. a. O., S. 18.

2 Einen schon ganz trefflichen perspectivischen Einblick in eine gothische Halle bemerkt man auf dem Fresco

S. Giorgio, wo der heilige Georg den Giftbecher trinkt.

3 Vgl. Gaspary, a. a. O., II, S. 87.