Hermann Dollmayr.

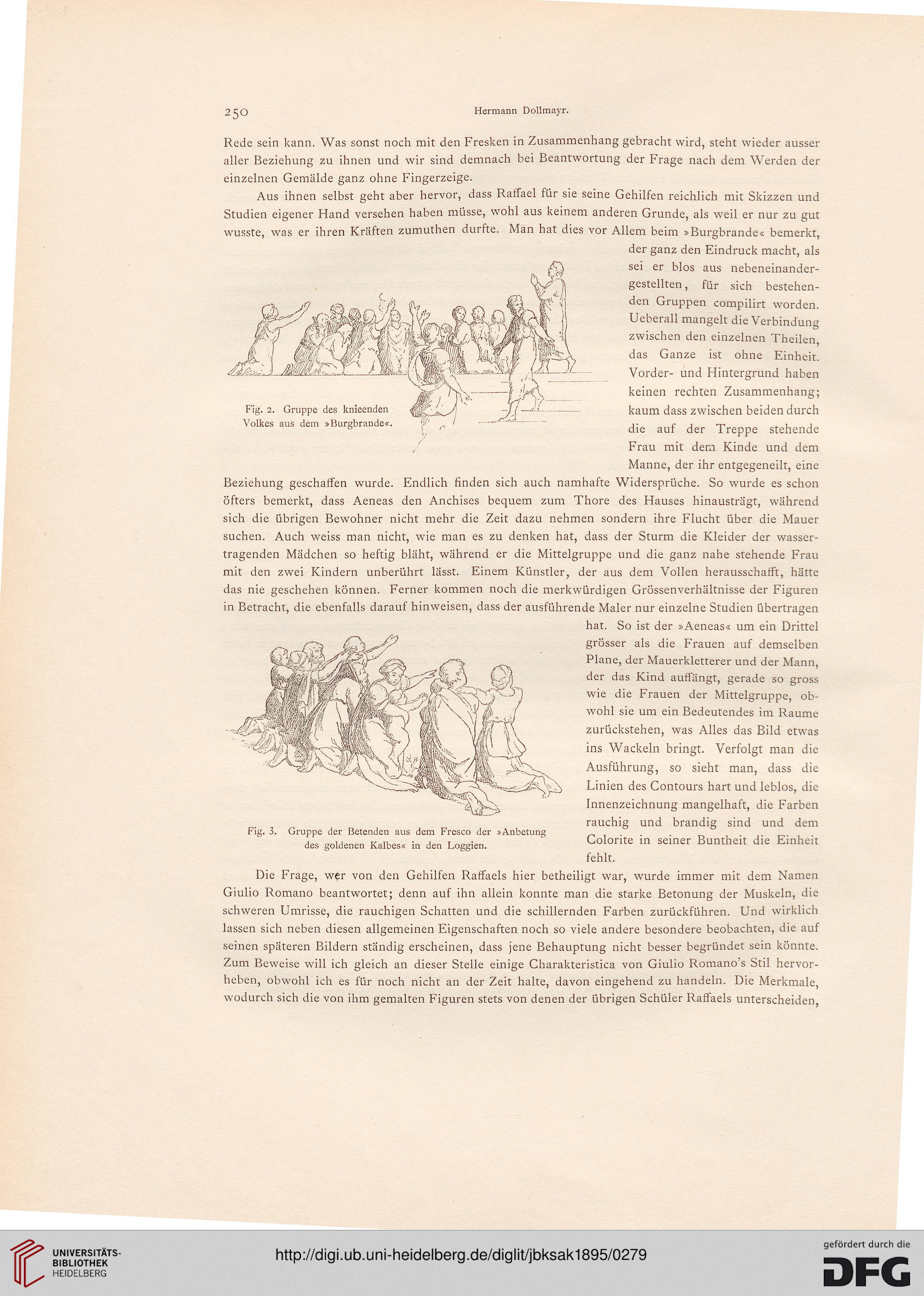

Fig. 2. Gruppe des knieenden

Volkes aus dem »Burgbrande«

Rede sein kann. Was sonst noch mit den Fresken in Zusammenhang gebracht wird, steht wieder ausser

aller Beziehung zu ihnen und wir sind demnach bei Beantwortung der Frage nach dem Werden der

einzelnen Gemälde ganz ohne Fingerzeige.

Aus ihnen selbst geht aber hervor, dass Raffael für sie seine Gehilfen reichlich mit Skizzen und

Studien eigener Hand versehen haben müsse, wohl aus keinem anderen Grunde, als weil er nur zu gut

wusste, was er ihren Kräften zumuthen durfte. Man hat dies vor Allem beim »Burgbrande« bemerkt,

der ganz den Eindruck macht, als

sei er blos aus nebeneinander-

gestellten, für sich bestehen-

den Gruppen compilirt worden.

Ueberall mangelt die Verbindung

zwischen den einzelnen Theilen,

das Ganze ist ohne Einheit.

Vorder- und Hintergrund haben

keinen rechten Zusammenhang;

kaum dass zwischen beiden durch

die auf der Treppe stehende

,/ Frau mit dem Kinde und dem

Manne, der ihr entgegeneilt, eine

Beziehung geschaffen wurde. Endlich finden sich auch namhafte Widersprüche. So wurde es schon

öfters bemerkt, dass Aeneas den Anchises bequem zum Thore des Hauses hinausträgt, während

sich die übrigen Bewohner nicht mehr die Zeit dazu nehmen sondern ihre Flucht über die Mauer

suchen. Auch weiss man nicht, wie man es zu denken hat, dass der Sturm die Kleider der wasser-

tragenden Mädchen so heftig bläht, während er die Mittelgruppe und die ganz nahe stehende Frau

mit den zwei Kindern unberührt lässt. Einem Künstler, der aus dem Vollen herausschafft, hätte

das nie geschehen können. Ferner kommen noch die merkwürdigen Grössenverhältnisse der Figuren

in Betracht, die ebenfalls darauf hinweisen, dass der ausführende Maler nur einzelne Studien übertragen

hat. So ist der »Aeneas« um ein Drittel

grösser als die Frauen auf demselben

Plane, der Mauerkletterer und der Mann,

der das Kind auffangt, gerade so gross

wie die Frauen der Mittelgruppe, ob-

wohl sie um ein Bedeutendes im Räume

zurückstehen, was Alles das Bild etwas

ins Wackeln bringt. Verfolgt man die

Ausführung, so sieht man, dass die

Linien des Contours hart und leblos, die

Innenzeichnung mangelhaft, die Farben

rauchig und brandig sind und dem

Colorite in seiner Buntheit die Einheit

fehlt.

Die Frage, wer von den Gehilfen Raffaels hier betheiligt war, wurde immer mit dem Namen

Giulio Romano beantwortet; denn auf ihn allein konnte man die starke Betonung der Muskeln, die

schweren Umrisse, die rauchigen Schatten und die schillernden Farben zurückführen. Und wirklich

lassen sich neben diesen allgemeinen Eigenschaften noch so viele andere besondere beobachten, die auf

seinen späteren Bildern ständig erscheinen, dass jene Behauptung nicht besser begründet sein könnte.

Zum Beweise will ich gleich an dieser Stelle einige Charakteristica von Giulio Romano's Stil hervor-

heben, obwohl ich es für noch nicht an der Zeit halte, davon eingehend zu handeln. Die Merkmale,

wodurch sich die von ihm gemalten Figuren stets von denen der übrigen Schüler Raffaels unterscheiden,

Fig. 3. Gruppe der Betenden aus dem Fresco der »Anbetung

des goldenen Kalbes« in den Loggien.

Fig. 2. Gruppe des knieenden

Volkes aus dem »Burgbrande«

Rede sein kann. Was sonst noch mit den Fresken in Zusammenhang gebracht wird, steht wieder ausser

aller Beziehung zu ihnen und wir sind demnach bei Beantwortung der Frage nach dem Werden der

einzelnen Gemälde ganz ohne Fingerzeige.

Aus ihnen selbst geht aber hervor, dass Raffael für sie seine Gehilfen reichlich mit Skizzen und

Studien eigener Hand versehen haben müsse, wohl aus keinem anderen Grunde, als weil er nur zu gut

wusste, was er ihren Kräften zumuthen durfte. Man hat dies vor Allem beim »Burgbrande« bemerkt,

der ganz den Eindruck macht, als

sei er blos aus nebeneinander-

gestellten, für sich bestehen-

den Gruppen compilirt worden.

Ueberall mangelt die Verbindung

zwischen den einzelnen Theilen,

das Ganze ist ohne Einheit.

Vorder- und Hintergrund haben

keinen rechten Zusammenhang;

kaum dass zwischen beiden durch

die auf der Treppe stehende

,/ Frau mit dem Kinde und dem

Manne, der ihr entgegeneilt, eine

Beziehung geschaffen wurde. Endlich finden sich auch namhafte Widersprüche. So wurde es schon

öfters bemerkt, dass Aeneas den Anchises bequem zum Thore des Hauses hinausträgt, während

sich die übrigen Bewohner nicht mehr die Zeit dazu nehmen sondern ihre Flucht über die Mauer

suchen. Auch weiss man nicht, wie man es zu denken hat, dass der Sturm die Kleider der wasser-

tragenden Mädchen so heftig bläht, während er die Mittelgruppe und die ganz nahe stehende Frau

mit den zwei Kindern unberührt lässt. Einem Künstler, der aus dem Vollen herausschafft, hätte

das nie geschehen können. Ferner kommen noch die merkwürdigen Grössenverhältnisse der Figuren

in Betracht, die ebenfalls darauf hinweisen, dass der ausführende Maler nur einzelne Studien übertragen

hat. So ist der »Aeneas« um ein Drittel

grösser als die Frauen auf demselben

Plane, der Mauerkletterer und der Mann,

der das Kind auffangt, gerade so gross

wie die Frauen der Mittelgruppe, ob-

wohl sie um ein Bedeutendes im Räume

zurückstehen, was Alles das Bild etwas

ins Wackeln bringt. Verfolgt man die

Ausführung, so sieht man, dass die

Linien des Contours hart und leblos, die

Innenzeichnung mangelhaft, die Farben

rauchig und brandig sind und dem

Colorite in seiner Buntheit die Einheit

fehlt.

Die Frage, wer von den Gehilfen Raffaels hier betheiligt war, wurde immer mit dem Namen

Giulio Romano beantwortet; denn auf ihn allein konnte man die starke Betonung der Muskeln, die

schweren Umrisse, die rauchigen Schatten und die schillernden Farben zurückführen. Und wirklich

lassen sich neben diesen allgemeinen Eigenschaften noch so viele andere besondere beobachten, die auf

seinen späteren Bildern ständig erscheinen, dass jene Behauptung nicht besser begründet sein könnte.

Zum Beweise will ich gleich an dieser Stelle einige Charakteristica von Giulio Romano's Stil hervor-

heben, obwohl ich es für noch nicht an der Zeit halte, davon eingehend zu handeln. Die Merkmale,

wodurch sich die von ihm gemalten Figuren stets von denen der übrigen Schüler Raffaels unterscheiden,

Fig. 3. Gruppe der Betenden aus dem Fresco der »Anbetung

des goldenen Kalbes« in den Loggien.