Raffaels Werkstätte.

259

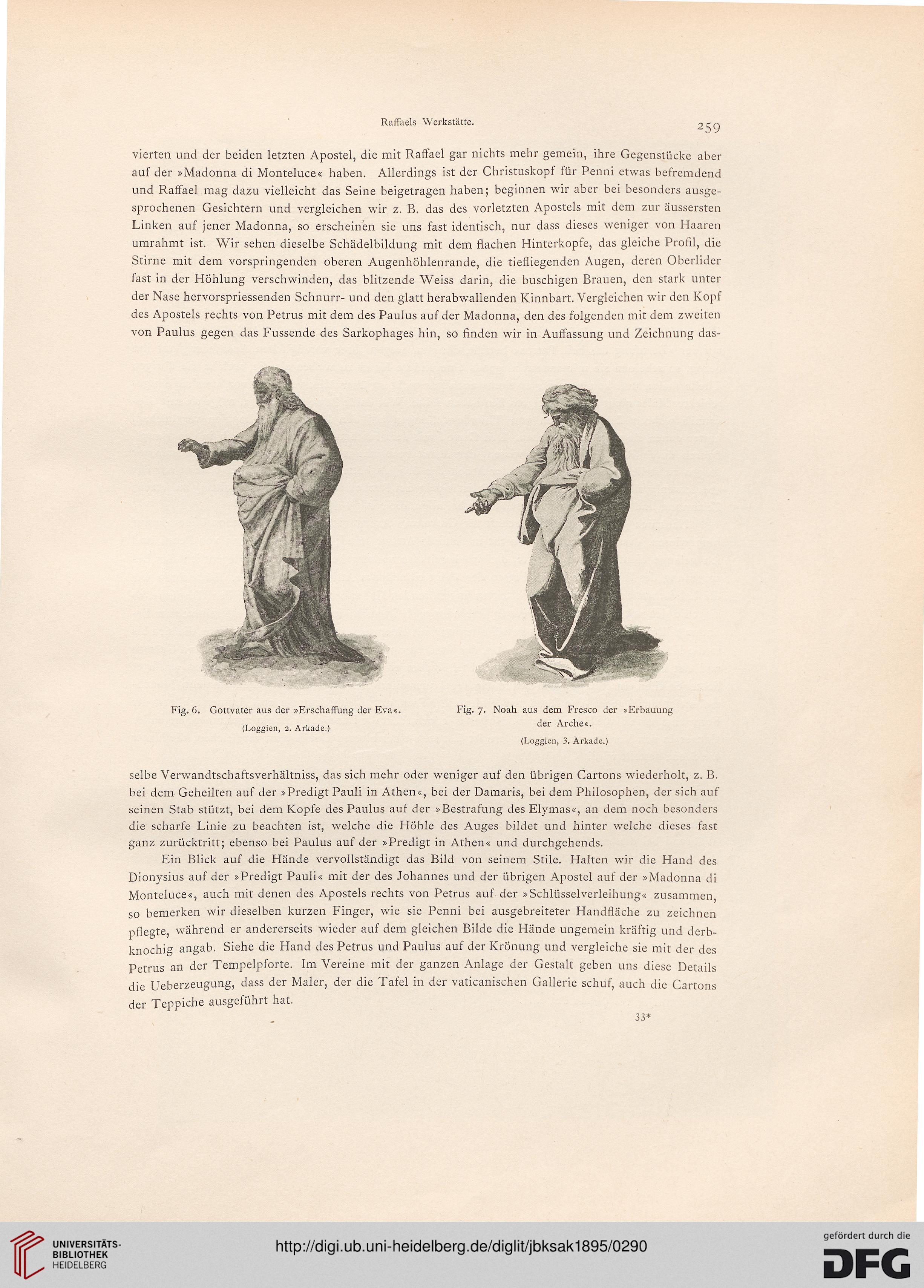

vierten und der beiden letzten Apostel, die mit Raffael gar nichts mehr gemein, ihre Gegenstücke aber

auf der »Madonna di Monteluce« haben. Allerdings ist der Christuskopf für Penni etwas befremdend

und Raffael mag dazu vielleicht das Seine beigetragen haben; beginnen wir aber bei besonders ausge-

sprochenen Gesichtern und vergleichen wir z. B. das des vorletzten Apostels mit dem zur äussersten

Linken auf jener Madonna, so erscheinen sie uns fast identisch, nur dass dieses weniger von Haaren

umrahmt ist. Wir sehen dieselbe Schädelbildung mit dem flachen Hinterkopfe, das gleiche Profil, die

Stirne mit dem vorspringenden oberen Augenhöhlenrande, die tiefliegenden Augen, deren Oberlider

fast in der Höhlung verschwinden, das blitzende Weiss darin, die buschigen Brauen, den stark unter

der Nase hervorspriessenden Schnurr- und den glatt herabwallenden Kinnbart. Vergleichen wir den Kopf

des Apostels rechts von Petrus mit dem des Paulus auf der Madonna, den des folgenden mit dem zweiten

von Paulus gegen das Fussende des Sarkophages hin, so finden wir in Auffassung und Zeichnung das-

(Loggien, 3. Arkade.)

selbe Verwandtschaftsverhältniss, das sich mehr oder weniger auf den übrigen Cartons wiederholt, z. B.

bei dem Geheilten auf der »Predigt Pauli in Athen«, bei der Damaris, bei dem Philosophen, der sich auf

seinen Stab stützt, bei dem Kopfe des Paulus auf der »Bestrafung des Elymas«, an dem noch besonders

die scharfe Linie zu beachten ist, welche die Höhle des Auges bildet und hinter welche dieses fast

ganz zurücktritt; ebenso bei Paulus auf der »Predigt in Athen« und durchgehends.

Ein Blick auf die Hände vervollständigt das Bild von seinem Stile. Halten wir die Hand des

Dionysius auf der »Predigt Pauli« mit der des Johannes und der übrigen Apostel auf der »Madonna di

Monteluce«, auch mit denen des Apostels rechts von Petrus auf der »Schlüsselverleihung« zusammen,

so bemerken wir dieselben kurzen Finger, wie sie Penni bei ausgebreiteter Handfläche zu zeichnen

pflegte, während er andererseits wieder auf dem gleichen Bilde die Hände ungemein kräftig und derb-

knochig angab. Siehe die Hand des Petrus und Paulus auf der Krönung und vergleiche sie mit der des

Petrus an der Tempelpforte. Im Vereine mit der ganzen Anlage der Gestalt geben uns diese Details

die Ueberzeugung, dass der Maler, der die Tafel in der vaticanischen Gallerte schuf, auch die Cartons

der Teppiche ausgeführt hat.

33*

259

vierten und der beiden letzten Apostel, die mit Raffael gar nichts mehr gemein, ihre Gegenstücke aber

auf der »Madonna di Monteluce« haben. Allerdings ist der Christuskopf für Penni etwas befremdend

und Raffael mag dazu vielleicht das Seine beigetragen haben; beginnen wir aber bei besonders ausge-

sprochenen Gesichtern und vergleichen wir z. B. das des vorletzten Apostels mit dem zur äussersten

Linken auf jener Madonna, so erscheinen sie uns fast identisch, nur dass dieses weniger von Haaren

umrahmt ist. Wir sehen dieselbe Schädelbildung mit dem flachen Hinterkopfe, das gleiche Profil, die

Stirne mit dem vorspringenden oberen Augenhöhlenrande, die tiefliegenden Augen, deren Oberlider

fast in der Höhlung verschwinden, das blitzende Weiss darin, die buschigen Brauen, den stark unter

der Nase hervorspriessenden Schnurr- und den glatt herabwallenden Kinnbart. Vergleichen wir den Kopf

des Apostels rechts von Petrus mit dem des Paulus auf der Madonna, den des folgenden mit dem zweiten

von Paulus gegen das Fussende des Sarkophages hin, so finden wir in Auffassung und Zeichnung das-

(Loggien, 3. Arkade.)

selbe Verwandtschaftsverhältniss, das sich mehr oder weniger auf den übrigen Cartons wiederholt, z. B.

bei dem Geheilten auf der »Predigt Pauli in Athen«, bei der Damaris, bei dem Philosophen, der sich auf

seinen Stab stützt, bei dem Kopfe des Paulus auf der »Bestrafung des Elymas«, an dem noch besonders

die scharfe Linie zu beachten ist, welche die Höhle des Auges bildet und hinter welche dieses fast

ganz zurücktritt; ebenso bei Paulus auf der »Predigt in Athen« und durchgehends.

Ein Blick auf die Hände vervollständigt das Bild von seinem Stile. Halten wir die Hand des

Dionysius auf der »Predigt Pauli« mit der des Johannes und der übrigen Apostel auf der »Madonna di

Monteluce«, auch mit denen des Apostels rechts von Petrus auf der »Schlüsselverleihung« zusammen,

so bemerken wir dieselben kurzen Finger, wie sie Penni bei ausgebreiteter Handfläche zu zeichnen

pflegte, während er andererseits wieder auf dem gleichen Bilde die Hände ungemein kräftig und derb-

knochig angab. Siehe die Hand des Petrus und Paulus auf der Krönung und vergleiche sie mit der des

Petrus an der Tempelpforte. Im Vereine mit der ganzen Anlage der Gestalt geben uns diese Details

die Ueberzeugung, dass der Maler, der die Tafel in der vaticanischen Gallerte schuf, auch die Cartons

der Teppiche ausgeführt hat.

33*