Raffaels Werkstätte.

277

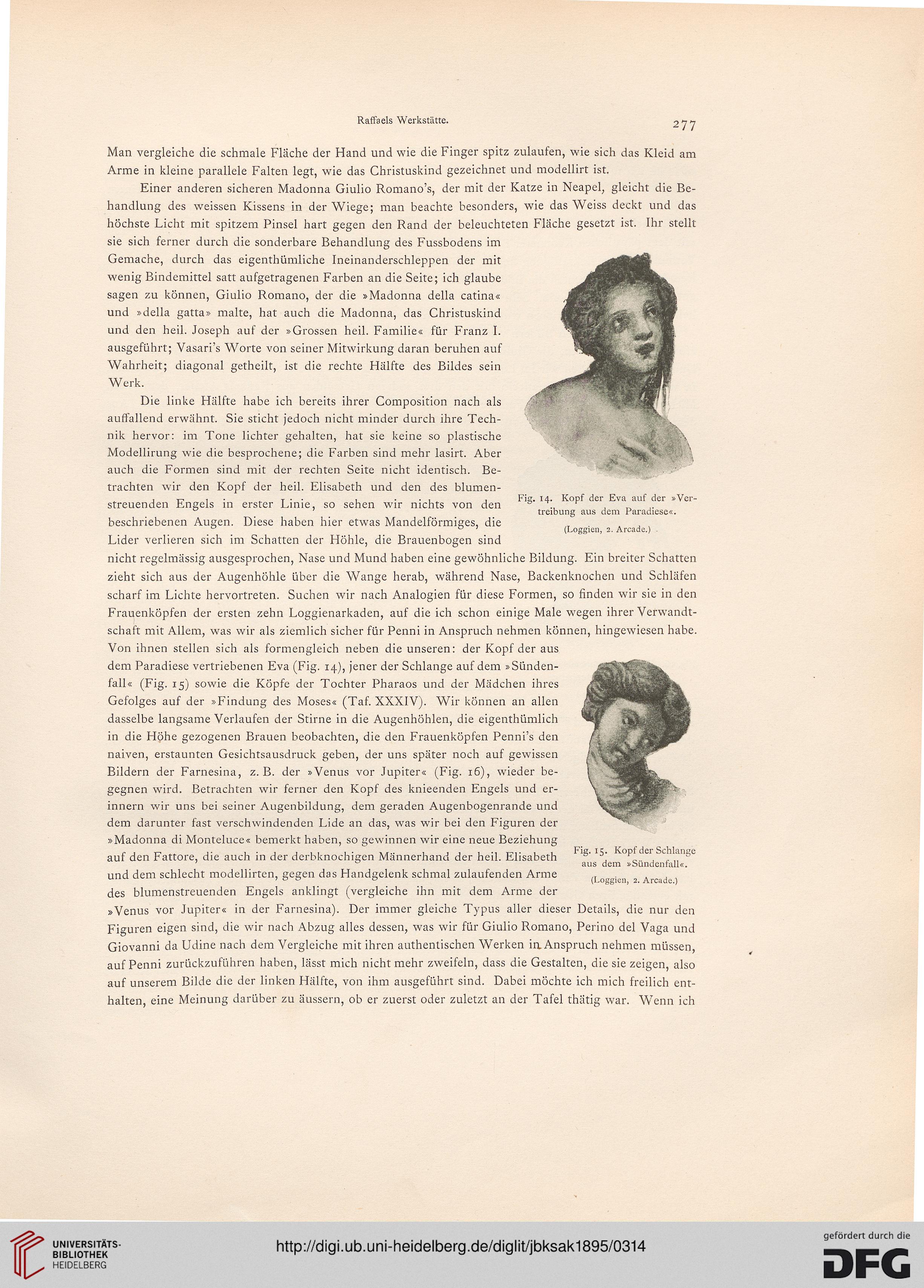

Fig. 14. Kopf der Eva auf der »Ver-

treibung aus dem Paradiese«.

(Loggien, 2. Arcade.)

Man vergleiche die schmale Fläche der Hand und wie die Finger spitz zulaufen, wie sich das Kleid am

Arme in kleine parallele Falten legt, wie das Christuskind gezeichnet und modellirt ist.

Einer anderen sicheren Madonna Giulio Romano's, der mit der Katze in Neapel, gleicht die Be-

handlung des weissen Kissens in der Wiege; man beachte besonders, wie das Weiss deckt und das

höchste Licht mit spitzem Pinsel hart gegen den Rand der beleuchteten Fläche gesetzt ist. Ihr stellt

sie sich ferner durch die sonderbare Behandlung des Fussbodens im

Gemache, durch das eigenthümliche Ineinanderschleppen der mit

wenig Bindemittel satt aufgetragenen Farben an die Seite; ich glaube

sagen zu können, Giulio Romano, der die »Madonna della catina«

und »della gatta» malte, hat auch die Madonna, das Christuskind

und den heil. Joseph auf der »Grossen heil. Familie« für Franz I.

ausgeführt; Vasari's Worte von seiner Mitwirkung daran beruhen auf

Wahrheit; diagonal getheilt, ist die rechte Hälfte des Bildes sein

Werk.

Die linke Hälfte habe ich bereits ihrer Composition nach als

auffallend erwähnt. Sie sticht jedoch nicht minder durch ihre Tech-

nik hervor: im Tone lichter gehalten, hat sie keine so plastische

Modellirung wie die besprochene; die Farben sind mehr lasirt. Aber

auch die Formen sind mit der rechten Seite nicht identisch. Be-

trachten wir den Kopf der heil. Elisabeth und den des blumen-

streuenden Engels in erster Linie, so sehen wir nichts von den

beschriebenen Augen. Diese haben hier etwas Mandelförmiges, die

Lider verlieren sich im Schatten der Höhle, die Brauenbogen sind

nicht regelmässig ausgesprochen, Nase und Mund haben eine gewöhnliche Bildung. Ein breiter Schatten

zieht sich aus der Augenhöhle über die Wange herab, während Nase, Backenknochen und Schläfen

scharf im Lichte hervortreten. Suchen wir nach Analogien für diese Formen, so finden wir sie in den

Frauenköpfen der ersten zehn Loggienarkaden, auf die ich schon einige Male wegen ihrer Verwandt-

schaft mit Allem, was wir als ziemlich sicher für Penni in Anspruch nehmen können, hingewiesen habe.

Von ihnen stellen sich als formengleich neben die unseren: der Kopf der aus

dem Paradiese vertriebenen Eva (Fig. 14), jener der Schlange auf dem »Sünden-

fall« (Fig. 15) sowie die Köpfe der Tochter Pharaos und der Mädchen ihres

Gefolges auf der »Findung des Moses« (Taf. XXXIV). Wir können an allen

dasselbe langsame Verlaufen der Stirne in die Augenhöhlen, die eigenthümlich

in die Höhe gezogenen Brauen beobachten, die den Frauenköpfen Penni's den

naiven, erstaunten Gesichtsausdruck geben, der uns später noch auf gewissen

Bildern der Farnesina, z.B. der »Venus vor Jupiter« (Fig. 16), wieder be-

gegnen wird. Betrachten wir ferner den Kopf des knieenden Engels und er-

innern wir uns bei seiner Augenbildung, dem geraden Augenbogenrande und

dem darunter fast verschwindenden Lide an das, was wir bei den Figuren der

»Madonna di Monteluce« bemerkt haben, so gewinnen wir eine neue Beziehung

auf den Fattore, die auch in der derbknochigen Männerhand der heil. Elisabeth

und dem schlecht modellirten, gegen das Handgelenk schmal zulaufenden Arme

des blumenstreuenden Engels anklingt (vergleiche ihn mit dem Arme der

»Venus vor Jupiter« in der Farnesina). Der immer gleiche Typus aller dieser Details, die nur den

Figuren eigen sind, die wir nach Abzug alles dessen, was wir für Giulio Romano, Perino del Vaga und

Giovanni da Udine nach dem Vergleiche mit ihren authentischen Werken ia Anspruch nehmen müssen,

auf Penni zurückzuführen haben, lässt mich nicht mehr zweifeln, dass die Gestalten, die sie zeigen, also

auf unserem Bilde die der linken Hälfte, von ihm ausgeführt sind. Dabei möchte ich mich freilich ent-

halten, eine Meinung darüber zu äussern, ob er zuerst oder zuletzt an der Tafel thätig war. Wenn ich

Fig. 15. Kopf der Schlange

aus dem »Sündenfall«.

(Loggien, 2. Arcade.)

277

Fig. 14. Kopf der Eva auf der »Ver-

treibung aus dem Paradiese«.

(Loggien, 2. Arcade.)

Man vergleiche die schmale Fläche der Hand und wie die Finger spitz zulaufen, wie sich das Kleid am

Arme in kleine parallele Falten legt, wie das Christuskind gezeichnet und modellirt ist.

Einer anderen sicheren Madonna Giulio Romano's, der mit der Katze in Neapel, gleicht die Be-

handlung des weissen Kissens in der Wiege; man beachte besonders, wie das Weiss deckt und das

höchste Licht mit spitzem Pinsel hart gegen den Rand der beleuchteten Fläche gesetzt ist. Ihr stellt

sie sich ferner durch die sonderbare Behandlung des Fussbodens im

Gemache, durch das eigenthümliche Ineinanderschleppen der mit

wenig Bindemittel satt aufgetragenen Farben an die Seite; ich glaube

sagen zu können, Giulio Romano, der die »Madonna della catina«

und »della gatta» malte, hat auch die Madonna, das Christuskind

und den heil. Joseph auf der »Grossen heil. Familie« für Franz I.

ausgeführt; Vasari's Worte von seiner Mitwirkung daran beruhen auf

Wahrheit; diagonal getheilt, ist die rechte Hälfte des Bildes sein

Werk.

Die linke Hälfte habe ich bereits ihrer Composition nach als

auffallend erwähnt. Sie sticht jedoch nicht minder durch ihre Tech-

nik hervor: im Tone lichter gehalten, hat sie keine so plastische

Modellirung wie die besprochene; die Farben sind mehr lasirt. Aber

auch die Formen sind mit der rechten Seite nicht identisch. Be-

trachten wir den Kopf der heil. Elisabeth und den des blumen-

streuenden Engels in erster Linie, so sehen wir nichts von den

beschriebenen Augen. Diese haben hier etwas Mandelförmiges, die

Lider verlieren sich im Schatten der Höhle, die Brauenbogen sind

nicht regelmässig ausgesprochen, Nase und Mund haben eine gewöhnliche Bildung. Ein breiter Schatten

zieht sich aus der Augenhöhle über die Wange herab, während Nase, Backenknochen und Schläfen

scharf im Lichte hervortreten. Suchen wir nach Analogien für diese Formen, so finden wir sie in den

Frauenköpfen der ersten zehn Loggienarkaden, auf die ich schon einige Male wegen ihrer Verwandt-

schaft mit Allem, was wir als ziemlich sicher für Penni in Anspruch nehmen können, hingewiesen habe.

Von ihnen stellen sich als formengleich neben die unseren: der Kopf der aus

dem Paradiese vertriebenen Eva (Fig. 14), jener der Schlange auf dem »Sünden-

fall« (Fig. 15) sowie die Köpfe der Tochter Pharaos und der Mädchen ihres

Gefolges auf der »Findung des Moses« (Taf. XXXIV). Wir können an allen

dasselbe langsame Verlaufen der Stirne in die Augenhöhlen, die eigenthümlich

in die Höhe gezogenen Brauen beobachten, die den Frauenköpfen Penni's den

naiven, erstaunten Gesichtsausdruck geben, der uns später noch auf gewissen

Bildern der Farnesina, z.B. der »Venus vor Jupiter« (Fig. 16), wieder be-

gegnen wird. Betrachten wir ferner den Kopf des knieenden Engels und er-

innern wir uns bei seiner Augenbildung, dem geraden Augenbogenrande und

dem darunter fast verschwindenden Lide an das, was wir bei den Figuren der

»Madonna di Monteluce« bemerkt haben, so gewinnen wir eine neue Beziehung

auf den Fattore, die auch in der derbknochigen Männerhand der heil. Elisabeth

und dem schlecht modellirten, gegen das Handgelenk schmal zulaufenden Arme

des blumenstreuenden Engels anklingt (vergleiche ihn mit dem Arme der

»Venus vor Jupiter« in der Farnesina). Der immer gleiche Typus aller dieser Details, die nur den

Figuren eigen sind, die wir nach Abzug alles dessen, was wir für Giulio Romano, Perino del Vaga und

Giovanni da Udine nach dem Vergleiche mit ihren authentischen Werken ia Anspruch nehmen müssen,

auf Penni zurückzuführen haben, lässt mich nicht mehr zweifeln, dass die Gestalten, die sie zeigen, also

auf unserem Bilde die der linken Hälfte, von ihm ausgeführt sind. Dabei möchte ich mich freilich ent-

halten, eine Meinung darüber zu äussern, ob er zuerst oder zuletzt an der Tafel thätig war. Wenn ich

Fig. 15. Kopf der Schlange

aus dem »Sündenfall«.

(Loggien, 2. Arcade.)