3o8

Hermann Dollmayr.

nung der Bilder und das der geometrischen Flächentheilung ableitete, zuerst den Geist der antiken

Wandmalerei begriff. Und damit ist es ihm auch gelungen, mit dem Loggienschmucke alle die Künst-

ler, die bis dahin Grotesken schufen, zu übertreffen.

Es bliebe mir nur mehr übrig, die Frage zu berühren, wie ich dazu komme, so ohneweiters

die Malereien an den Pfeilern gerade ihm zuzuschreiben. Meine Antwort ist: durch eine einfache Sub-

traction der historischen Scenen von dem Ornamentalen. Dieses stellt sich nämlich dem Figürlichen

gegenüber so grundverschieden dar, dass es keiner der an den Bildern thätigen Maler geschaffen haben

kann; der einzige, der also dafür bei der geschlossenen Zahl der Künstler in Betracht kommt, ist Gio-

vanni da Udine. Vergleichen wir das ihm Zugeschriebene mit den Kuppelbildern, so können wir be-

merken, dass es sich durch Zeichnung und Farbe von ihnen unterscheidet. Das Colorit ist lebhafter,

von vorneherein mehr auf decorative Wirkung

angelegt, die Zeichnung correct und sicher.

Alles ist aufs Klarste durchgebildet und aufs

Entzückendste behandelt. Man betrachte nur,

wie die Federchen in den Flügeln der Vögel aus-

geführt sind, wie die feinen Blätter der Frucht-

kränze angegeben und gelegentlich Stämme

und Bäumchen in den Landschaften z. B. der

Erotenspiele auf Pfeiler VIII gezeichnet sind.

Das Alles erweist sich als abweichend von

der Art, wie die historischen Scenen ange-

legt sind. Mit diesen haben zwar die Bäum-

chen und die Stämme der Landschaften die

engste Beziehung, beweisen aber dadurch nicht

mehr, als dass sie, wie schon angegeben, eben

auch auf Giovanni da Udine zurückzuführen

seien.

Was seine Figuren anbelangt, so liebte

er sie schlank und zierlich zu bilden, weich

in den Formen, anmuthig in den Gesichtern,

immer ein wenig der Antike anempfunden.

Seine Frauen haben fast durchgehends die

eigenthümliche Schwingung der Gestalt, welche

die classischen Venusstatuen besitzen. Ferner

sind fein gefältelte Gewänder ein von ihm be-

vorzugtes Motiv. Bald wallen sie bauschig um

die Figuren herum, wobei sie gewöhnlich in

der Weise angeordnet sind, dass sie von deren

Hüften ab noch einen Ueberfall über die Kniee bilden (siehe Pfeiler II), bald wehen sie gleich

Schleiern. Seine männlichen Gestalten haben in der Bewegung oft etwas allzu Gesuchtes doch immer

Gefälliges. Würde man sie nach der Zahl ihrer Kopflängen messen, so würde man finden, dass

sie an Schlankheit die Figuren aller übrigen Schüler Raffaels übertreffen. Wir müssen überhaupt

hier auf Verhältnisse, Bewegungen und Geberden der Figuren ein grösseres Gewicht legen; denn

einzelne charakteristische Formen herauszuheben, ist bei der schlechten Erhaltung der Malereien

sowie bei der Kleinheit des Details unmöglich. Dass nun die angeführten Merkmale wirklich Kenn-

zeichen von Giovanni's Stil sind, beweist ein Blick auf die Figuren des dritten Loggienstockwerkes

und der Decke des »Archivio« auf Schloss Colloredo bei Udine, die Giovanni nach dem Jahre 1556

schuf. Obwohl die letztere nur eine flüchtige, ganz sorglose Arbeit ist, will ich sie doch in den

beigegebenen Figuren 20—22 zur Vergleichung heranziehen, weil sie am besten beweist, wie sehr alle

■ )r>rn'iiiitr ufrifr 'r '

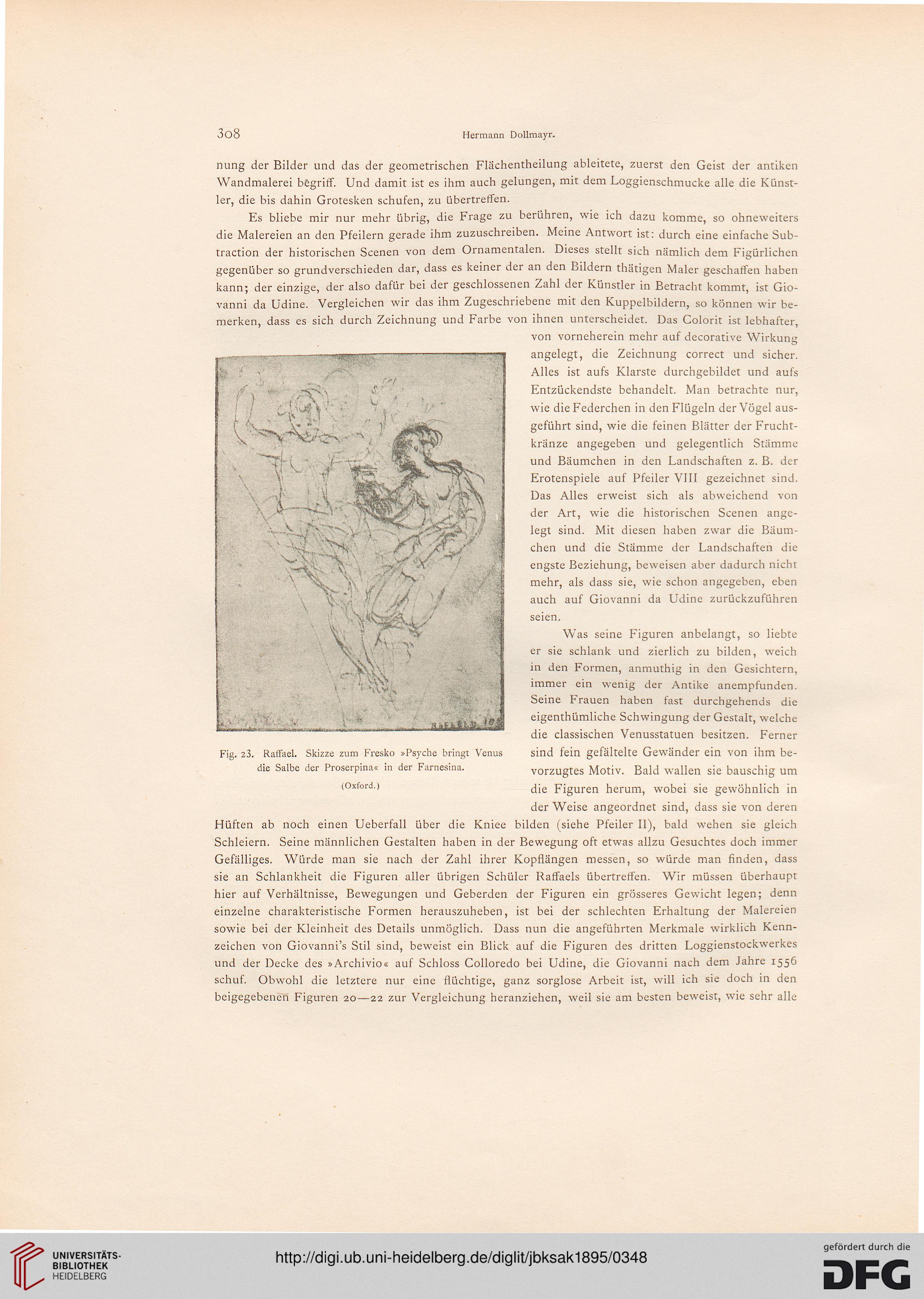

Fig. 23. Raffael. Skizze zum Fresko »Psyche bringt Venus

die Salbe der Proserpina« in der Farnesina.

(Oxford.)

Hermann Dollmayr.

nung der Bilder und das der geometrischen Flächentheilung ableitete, zuerst den Geist der antiken

Wandmalerei begriff. Und damit ist es ihm auch gelungen, mit dem Loggienschmucke alle die Künst-

ler, die bis dahin Grotesken schufen, zu übertreffen.

Es bliebe mir nur mehr übrig, die Frage zu berühren, wie ich dazu komme, so ohneweiters

die Malereien an den Pfeilern gerade ihm zuzuschreiben. Meine Antwort ist: durch eine einfache Sub-

traction der historischen Scenen von dem Ornamentalen. Dieses stellt sich nämlich dem Figürlichen

gegenüber so grundverschieden dar, dass es keiner der an den Bildern thätigen Maler geschaffen haben

kann; der einzige, der also dafür bei der geschlossenen Zahl der Künstler in Betracht kommt, ist Gio-

vanni da Udine. Vergleichen wir das ihm Zugeschriebene mit den Kuppelbildern, so können wir be-

merken, dass es sich durch Zeichnung und Farbe von ihnen unterscheidet. Das Colorit ist lebhafter,

von vorneherein mehr auf decorative Wirkung

angelegt, die Zeichnung correct und sicher.

Alles ist aufs Klarste durchgebildet und aufs

Entzückendste behandelt. Man betrachte nur,

wie die Federchen in den Flügeln der Vögel aus-

geführt sind, wie die feinen Blätter der Frucht-

kränze angegeben und gelegentlich Stämme

und Bäumchen in den Landschaften z. B. der

Erotenspiele auf Pfeiler VIII gezeichnet sind.

Das Alles erweist sich als abweichend von

der Art, wie die historischen Scenen ange-

legt sind. Mit diesen haben zwar die Bäum-

chen und die Stämme der Landschaften die

engste Beziehung, beweisen aber dadurch nicht

mehr, als dass sie, wie schon angegeben, eben

auch auf Giovanni da Udine zurückzuführen

seien.

Was seine Figuren anbelangt, so liebte

er sie schlank und zierlich zu bilden, weich

in den Formen, anmuthig in den Gesichtern,

immer ein wenig der Antike anempfunden.

Seine Frauen haben fast durchgehends die

eigenthümliche Schwingung der Gestalt, welche

die classischen Venusstatuen besitzen. Ferner

sind fein gefältelte Gewänder ein von ihm be-

vorzugtes Motiv. Bald wallen sie bauschig um

die Figuren herum, wobei sie gewöhnlich in

der Weise angeordnet sind, dass sie von deren

Hüften ab noch einen Ueberfall über die Kniee bilden (siehe Pfeiler II), bald wehen sie gleich

Schleiern. Seine männlichen Gestalten haben in der Bewegung oft etwas allzu Gesuchtes doch immer

Gefälliges. Würde man sie nach der Zahl ihrer Kopflängen messen, so würde man finden, dass

sie an Schlankheit die Figuren aller übrigen Schüler Raffaels übertreffen. Wir müssen überhaupt

hier auf Verhältnisse, Bewegungen und Geberden der Figuren ein grösseres Gewicht legen; denn

einzelne charakteristische Formen herauszuheben, ist bei der schlechten Erhaltung der Malereien

sowie bei der Kleinheit des Details unmöglich. Dass nun die angeführten Merkmale wirklich Kenn-

zeichen von Giovanni's Stil sind, beweist ein Blick auf die Figuren des dritten Loggienstockwerkes

und der Decke des »Archivio« auf Schloss Colloredo bei Udine, die Giovanni nach dem Jahre 1556

schuf. Obwohl die letztere nur eine flüchtige, ganz sorglose Arbeit ist, will ich sie doch in den

beigegebenen Figuren 20—22 zur Vergleichung heranziehen, weil sie am besten beweist, wie sehr alle

■ )r>rn'iiiitr ufrifr 'r '

Fig. 23. Raffael. Skizze zum Fresko »Psyche bringt Venus

die Salbe der Proserpina« in der Farnesina.

(Oxford.)