Raffaels Werkstätte.

323

■wir sie mit der von mir als Permi erklärten Federzeichnung zur Steinigung des Stephanus in Wien

vergleichen (siehe Taf. XXVIII), so müssen wir sehen, dass sie mit ihr aufs Genaueste übereinstimmen;

Penni und nicht Raffael ist ihr Urheber. Da sie nie zur Ausführung kamen, regt sich in mir der Ver-

dacht, ob sie nicht einfach ein Schwindel seien und ob man sie nicht erst damals, wo Sebastiano zur

Anstrengung der äussersten Mittel zwang, schnell hergestellt und dem Papste als die letzte Schöpfung

des Meisters vorgewiesen habe, indem man, bauend auf seine Pietät für seinen grossen Künstler, darauf

rechnete, er werde sie nicht verwerfen sondern durch dessen Erben zur Ausführung bringen lassen.

Und dass sie gerade Penni zeichnete, bestärkt mich darin; denn er verstand es eben am besten, Raffaels

Zeichenweise nachzuahmen, wie schon Vasari von ihm rühmte: »Er ahmte in seinen Zeichnungen die

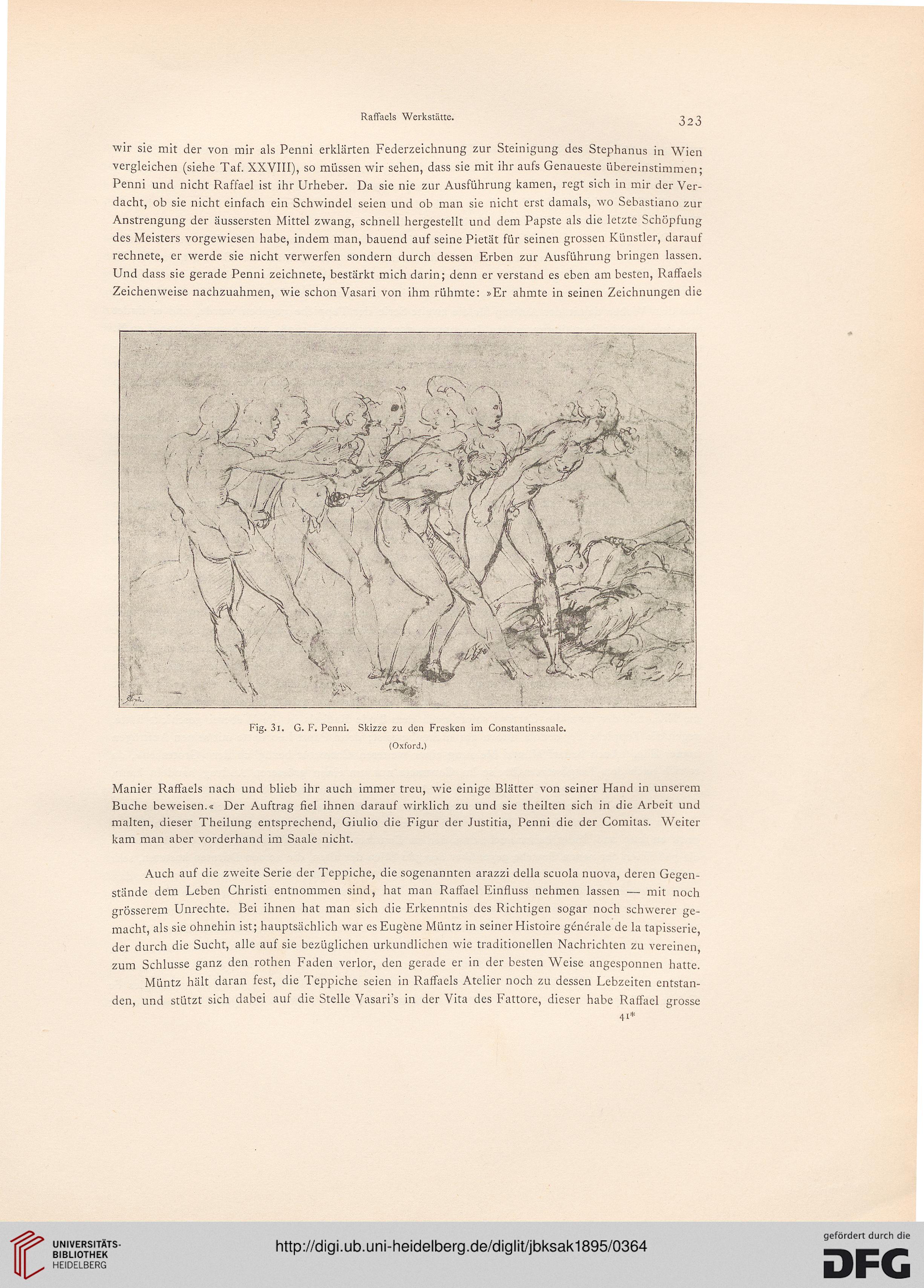

Fig. 3i. G. F. Penni. Skizze zu den Fresken im Constantinssaale.

(Oxford.)

Manier Raffaels nach und blieb ihr auch immer treu, wie einige Blätter von seiner Hand in unserem

Buche beweisen.« Der Auftrag fiel ihnen darauf wirklich zu und sie theilten sich in die Arbeit und

malten, dieser Theilung entsprechend, Giulio die Figur der Justitia, Penni die der Comitas. Weiter

kam man aber vorderhand im Saale nicht.

Auch auf die zweite Serie der Teppiche, die sogenannten arazzi della scuola nuova, deren Gegen-

stände dem Leben Christi entnommen sind, hat man Raffael Einfluss nehmen lassen — mit noch

grösserem Unrechte. Bei ihnen hat man sich die Erkenntnis des Richtigen sogar noch schwerer ge-

macht, als sie ohnehin ist; hauptsächlich war es Eugene Müntz in seiner Histoire generale de la tapisserie,

der durch die Sucht, alle auf sie bezüglichen urkundlichen wie traditionellen Nachrichten zu vereinen,

zum Schlüsse ganz den rothen Faden verlor, den gerade er in der besten Weise angesponnen hatte.

Müntz hält daran fest, die Teppiche seien in Raffaels Atelier noch zu dessen Lebzeiten entstan-

den, und stützt sich dabei auf die Stelle Vasari's in der Vita des Fattore, dieser habe Raffael grosse

41*

323

■wir sie mit der von mir als Permi erklärten Federzeichnung zur Steinigung des Stephanus in Wien

vergleichen (siehe Taf. XXVIII), so müssen wir sehen, dass sie mit ihr aufs Genaueste übereinstimmen;

Penni und nicht Raffael ist ihr Urheber. Da sie nie zur Ausführung kamen, regt sich in mir der Ver-

dacht, ob sie nicht einfach ein Schwindel seien und ob man sie nicht erst damals, wo Sebastiano zur

Anstrengung der äussersten Mittel zwang, schnell hergestellt und dem Papste als die letzte Schöpfung

des Meisters vorgewiesen habe, indem man, bauend auf seine Pietät für seinen grossen Künstler, darauf

rechnete, er werde sie nicht verwerfen sondern durch dessen Erben zur Ausführung bringen lassen.

Und dass sie gerade Penni zeichnete, bestärkt mich darin; denn er verstand es eben am besten, Raffaels

Zeichenweise nachzuahmen, wie schon Vasari von ihm rühmte: »Er ahmte in seinen Zeichnungen die

Fig. 3i. G. F. Penni. Skizze zu den Fresken im Constantinssaale.

(Oxford.)

Manier Raffaels nach und blieb ihr auch immer treu, wie einige Blätter von seiner Hand in unserem

Buche beweisen.« Der Auftrag fiel ihnen darauf wirklich zu und sie theilten sich in die Arbeit und

malten, dieser Theilung entsprechend, Giulio die Figur der Justitia, Penni die der Comitas. Weiter

kam man aber vorderhand im Saale nicht.

Auch auf die zweite Serie der Teppiche, die sogenannten arazzi della scuola nuova, deren Gegen-

stände dem Leben Christi entnommen sind, hat man Raffael Einfluss nehmen lassen — mit noch

grösserem Unrechte. Bei ihnen hat man sich die Erkenntnis des Richtigen sogar noch schwerer ge-

macht, als sie ohnehin ist; hauptsächlich war es Eugene Müntz in seiner Histoire generale de la tapisserie,

der durch die Sucht, alle auf sie bezüglichen urkundlichen wie traditionellen Nachrichten zu vereinen,

zum Schlüsse ganz den rothen Faden verlor, den gerade er in der besten Weise angesponnen hatte.

Müntz hält daran fest, die Teppiche seien in Raffaels Atelier noch zu dessen Lebzeiten entstan-

den, und stützt sich dabei auf die Stelle Vasari's in der Vita des Fattore, dieser habe Raffael grosse

41*