Aetzmaler zu machen gewohnt waren, son-

dern mühsam und ziemlich unbeholfen aus-

gespart. Das Ornament der Harnische

Nr. 638 (Wien) und G. 63 (Paris) hat hier als

Vorbild gedient; nur wurden die Vögel aus-

gelassen (Fig. 12).

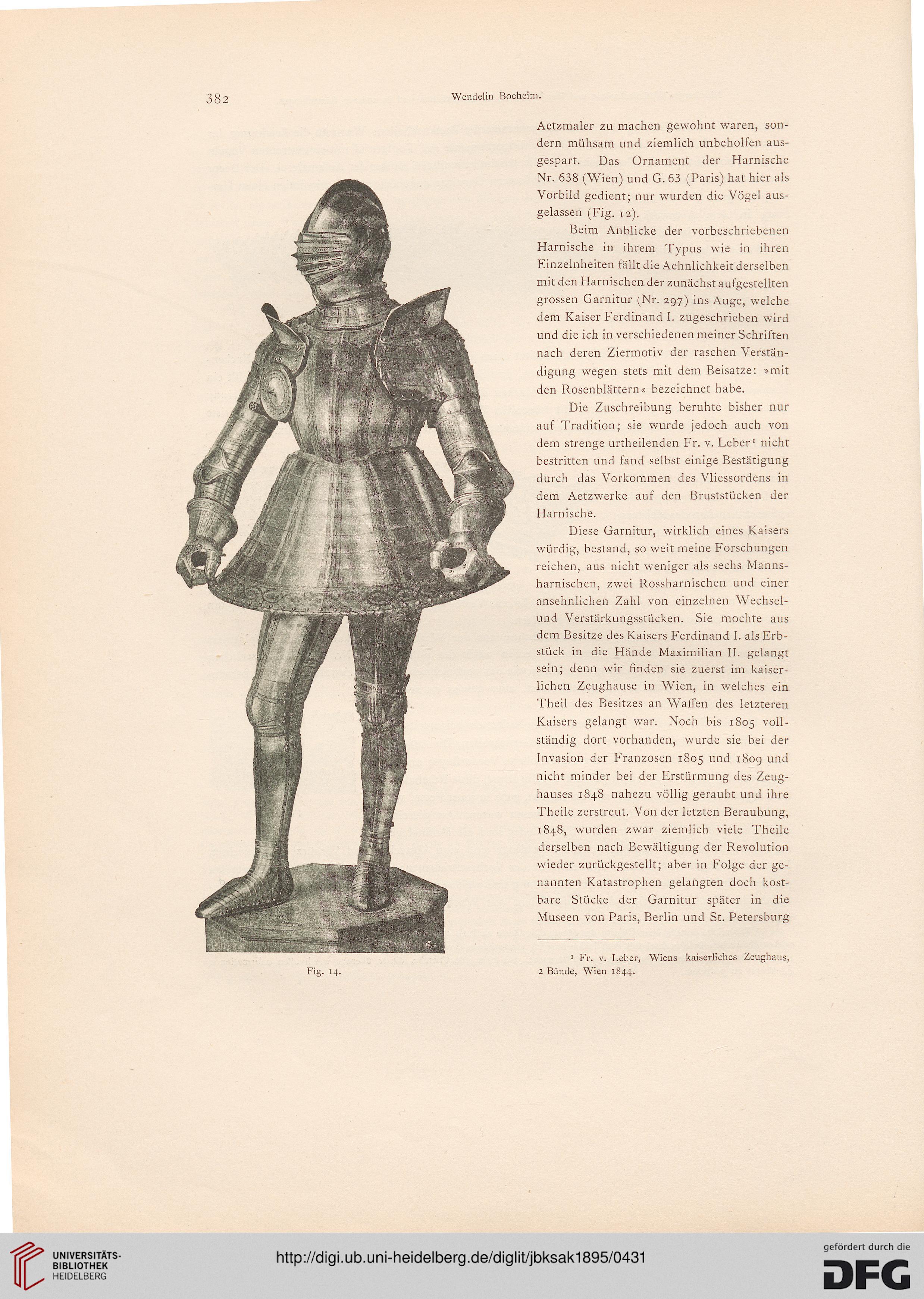

Beim Anblicke der vorbeschriebenen

Harnische in ihrem Typus wie in ihren

Einzelnheiten fällt die Aehnlichkeit derselben

mit den Harnischen der zunächst aufgestellten

grossen Garnitur (Nr. 297) ins Auge, welche

dem Kaiser Ferdinand I. zugeschrieben wird

und die ich in verschiedenen meiner Schriften

nach deren Ziermotiv der raschen Verstän-

digung wegen stets mit dem Beisatze: »mit

den Rosenblättern« bezeichnet habe.

Die Zuschreibung beruhte bisher nur

auf Tradition; sie wurde jedoch auch von

dem strenge urtheilenden Fr. v. Leber1 nicht

bestritten und fand selbst einige Bestätigung

durch das Vorkommen des Vliessordens in

dem Aetzwerke auf den Bruststücken der

Harnische.

Diese Garnitur, wirklich eines Kaisers

würdig, bestand, so weit meine Forschungen

reichen, aus nicht weniger als sechs Manns-

harnischen, zwei Rossharnischen und einer

ansehnlichen Zahl von einzelnen Wechsel-

und Verstärkungsstücken. Sie mochte aus

dem Besitze des Kaisers Ferdinand I. als Erb-

stück in die Hände Maximilian II. gelangt

sein; denn wir finden sie zuerst im kaiser-

lichen Zeughause in Wien, in welches ein

Theil des Besitzes an Waffen des letzteren

Kaisers gelangt war. Noch bis 1805 voll-

ständig dort vorhanden, wurde sie bei der

Invasion der Franzosen 1805 und 1809 und

nicht minder bei der Erstürmung des Zeug-

hauses 1848 nahezu völlig geraubt und ihre

Theile zerstreut. Von der letzten Beraubung,

1848, wurden zwar ziemlich viele Theile

derselben nach Bewältigung der Revolution

wieder zurückgestellt; aber in Folge der ge-

nannten Katastrophen gelangten doch kost-

bare Stücke der Garnitur später in die

Museen von Paris, Berlin und St. Petersburg

1 Fr. v. Leber, Wiens kaiserliches Zeughaus,

2 Bände, Wien 1844.

dern mühsam und ziemlich unbeholfen aus-

gespart. Das Ornament der Harnische

Nr. 638 (Wien) und G. 63 (Paris) hat hier als

Vorbild gedient; nur wurden die Vögel aus-

gelassen (Fig. 12).

Beim Anblicke der vorbeschriebenen

Harnische in ihrem Typus wie in ihren

Einzelnheiten fällt die Aehnlichkeit derselben

mit den Harnischen der zunächst aufgestellten

grossen Garnitur (Nr. 297) ins Auge, welche

dem Kaiser Ferdinand I. zugeschrieben wird

und die ich in verschiedenen meiner Schriften

nach deren Ziermotiv der raschen Verstän-

digung wegen stets mit dem Beisatze: »mit

den Rosenblättern« bezeichnet habe.

Die Zuschreibung beruhte bisher nur

auf Tradition; sie wurde jedoch auch von

dem strenge urtheilenden Fr. v. Leber1 nicht

bestritten und fand selbst einige Bestätigung

durch das Vorkommen des Vliessordens in

dem Aetzwerke auf den Bruststücken der

Harnische.

Diese Garnitur, wirklich eines Kaisers

würdig, bestand, so weit meine Forschungen

reichen, aus nicht weniger als sechs Manns-

harnischen, zwei Rossharnischen und einer

ansehnlichen Zahl von einzelnen Wechsel-

und Verstärkungsstücken. Sie mochte aus

dem Besitze des Kaisers Ferdinand I. als Erb-

stück in die Hände Maximilian II. gelangt

sein; denn wir finden sie zuerst im kaiser-

lichen Zeughause in Wien, in welches ein

Theil des Besitzes an Waffen des letzteren

Kaisers gelangt war. Noch bis 1805 voll-

ständig dort vorhanden, wurde sie bei der

Invasion der Franzosen 1805 und 1809 und

nicht minder bei der Erstürmung des Zeug-

hauses 1848 nahezu völlig geraubt und ihre

Theile zerstreut. Von der letzten Beraubung,

1848, wurden zwar ziemlich viele Theile

derselben nach Bewältigung der Revolution

wieder zurückgestellt; aber in Folge der ge-

nannten Katastrophen gelangten doch kost-

bare Stücke der Garnitur später in die

Museen von Paris, Berlin und St. Petersburg

1 Fr. v. Leber, Wiens kaiserliches Zeughaus,

2 Bände, Wien 1844.