Miniaturhandschriften aus der Bibliothek des Herzogs Andrea Matteo III. Acquaviva.

161

blaue der Luft und der rothe des Feuers lagern. Im Centrum des Weltalls also die irdische Welt mit

den vier Elementen. Es folgen die sieben blauen, äthererfüllten Himmelssphären der Planeten, mit

dem Mond beginnend, dessen Sphäre die Sphären des Mercur, der Venus, der Sonne, des Mars, Jupiter

und Saturn umschliessen. Zu äusserst endlich als breiter sternbesäeter blauer Kreisring der Plxstern-

himmel.

Die Art, wie der Miniator hier das aristotelische Weltsystem veranschaulicht, entspricht ganz der

Kunstweise des XIV. und XV. Jahrhunderts. Ich erinnere nur an das bekannte Fresco des Campo Santo

zu Pisa (Mappamondo) und an die sogenannten Spielkarten des Mantegna.

Wenn auch weniger sorgfältig in der Ausführung, so kann doch kein Zweifel bestehen, dass diese

Miniatur von derselben Hand herrührt wie die Miniatur zur $u9txvj ay.pix-i;. Man vergleiche die Be-

handlung der Landschaft mit den zerbröckelten Felsen und den fernen blauen Spitzen im Hintergrund,

weiters die mythologischen Figuren der

Randleiste, speciell die Nereide und den

Triton, mit den entsprechenden Dar-

stellungen der ersten Miniatur.

An die zweite Miniatur schliesst

sich hingegen das vierte Bild an, welches

der Schrift des Aristoteles »7:sp; fyr/r^«

als Titelblatt vorgesetzt ist.

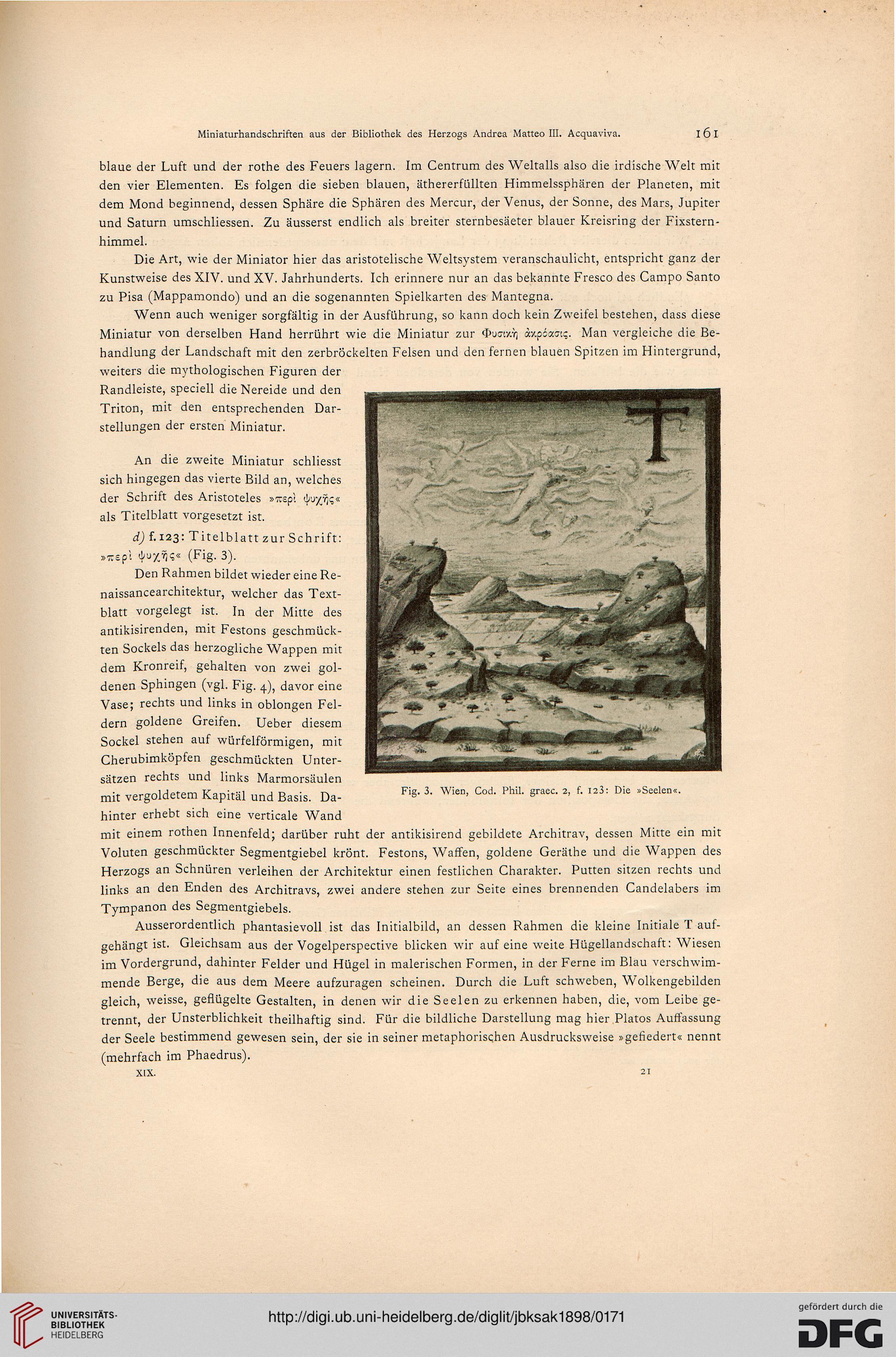

d)t 133: Titelblatt zur Schrift:

»rcept 4u/r;c;« (Fig. 3).

Den Rahmen bildet wieder eine Re-

naissancearchitektur, welcher das Text-

blatt vorgelegt ist. In der Mitte des

antikisirenden, mit Festons geschmück-

ten Sockels das herzogliche Wappen mit

dem Kronreif, gehalten von zwei gol-

denen Sphingen (vgl. Fig. 4), davor eine

Vase; rechts und links in oblongen Fel-

dern goldene Greifen. Ueber diesem

Sockel stehen auf würfelförmigen, mit

Cherubimköpfen geschmückten Unter-

sätzen rechts und links Marmorsäulen

mit vergoldetem Kapital und Basis. Da- Fig- 3> Wien' Cod- Phü" graec- 2' f> I23: Die *Seelen'-

hinter erhebt sich eine verticale Wand

mit einem rothen Innenfeld; darüber ruht der antikisirend gebildete Architrav, dessen Mitte ein mit

Voluten geschmückter Segmentgiebel krönt. Festons, Waffen, goldene Geräthe und die Wappen des

Herzogs an Schnüren verleihen der Architektur einen festlichen Charakter. Putten sitzen rechts und

links an den Enden des Architravs, zwei andere stehen zur Seite eines brennenden Candelabers im

Tympanon des Segmentgiebels.

Ausserordentlich phantasievoll ist das Initialbild, an dessen Rahmen die kleine Initiale T auf-

gehängt ist. Gleichsam aus der Vogelperspective blicken wir auf eine weite Hügellandschaft: Wiesen

im Vordergrund, dahinter Felder und Hügel in malerischen Formen, in der Ferne im Blau verschwim-

mende Berge, die aus dem Meere aufzuragen scheinen. Durch die Luft schweben, Wolkengebilden

gleich, weisse, geflügelte Gestalten, in denen wir die Seelen zu erkennen haben, die, vom Leibe ge-

trennt, der Unsterblichkeit theilhaftig sind. Für die bildliche Darstellung mag hier Piatos Auffassung

der Seele bestimmend gewesen sein, der sie in seiner metaphorischen Ausdrucksweise »gefiedert« nennt

(mehrfach im Phaedrus).

XIX. 21

161

blaue der Luft und der rothe des Feuers lagern. Im Centrum des Weltalls also die irdische Welt mit

den vier Elementen. Es folgen die sieben blauen, äthererfüllten Himmelssphären der Planeten, mit

dem Mond beginnend, dessen Sphäre die Sphären des Mercur, der Venus, der Sonne, des Mars, Jupiter

und Saturn umschliessen. Zu äusserst endlich als breiter sternbesäeter blauer Kreisring der Plxstern-

himmel.

Die Art, wie der Miniator hier das aristotelische Weltsystem veranschaulicht, entspricht ganz der

Kunstweise des XIV. und XV. Jahrhunderts. Ich erinnere nur an das bekannte Fresco des Campo Santo

zu Pisa (Mappamondo) und an die sogenannten Spielkarten des Mantegna.

Wenn auch weniger sorgfältig in der Ausführung, so kann doch kein Zweifel bestehen, dass diese

Miniatur von derselben Hand herrührt wie die Miniatur zur $u9txvj ay.pix-i;. Man vergleiche die Be-

handlung der Landschaft mit den zerbröckelten Felsen und den fernen blauen Spitzen im Hintergrund,

weiters die mythologischen Figuren der

Randleiste, speciell die Nereide und den

Triton, mit den entsprechenden Dar-

stellungen der ersten Miniatur.

An die zweite Miniatur schliesst

sich hingegen das vierte Bild an, welches

der Schrift des Aristoteles »7:sp; fyr/r^«

als Titelblatt vorgesetzt ist.

d)t 133: Titelblatt zur Schrift:

»rcept 4u/r;c;« (Fig. 3).

Den Rahmen bildet wieder eine Re-

naissancearchitektur, welcher das Text-

blatt vorgelegt ist. In der Mitte des

antikisirenden, mit Festons geschmück-

ten Sockels das herzogliche Wappen mit

dem Kronreif, gehalten von zwei gol-

denen Sphingen (vgl. Fig. 4), davor eine

Vase; rechts und links in oblongen Fel-

dern goldene Greifen. Ueber diesem

Sockel stehen auf würfelförmigen, mit

Cherubimköpfen geschmückten Unter-

sätzen rechts und links Marmorsäulen

mit vergoldetem Kapital und Basis. Da- Fig- 3> Wien' Cod- Phü" graec- 2' f> I23: Die *Seelen'-

hinter erhebt sich eine verticale Wand

mit einem rothen Innenfeld; darüber ruht der antikisirend gebildete Architrav, dessen Mitte ein mit

Voluten geschmückter Segmentgiebel krönt. Festons, Waffen, goldene Geräthe und die Wappen des

Herzogs an Schnüren verleihen der Architektur einen festlichen Charakter. Putten sitzen rechts und

links an den Enden des Architravs, zwei andere stehen zur Seite eines brennenden Candelabers im

Tympanon des Segmentgiebels.

Ausserordentlich phantasievoll ist das Initialbild, an dessen Rahmen die kleine Initiale T auf-

gehängt ist. Gleichsam aus der Vogelperspective blicken wir auf eine weite Hügellandschaft: Wiesen

im Vordergrund, dahinter Felder und Hügel in malerischen Formen, in der Ferne im Blau verschwim-

mende Berge, die aus dem Meere aufzuragen scheinen. Durch die Luft schweben, Wolkengebilden

gleich, weisse, geflügelte Gestalten, in denen wir die Seelen zu erkennen haben, die, vom Leibe ge-

trennt, der Unsterblichkeit theilhaftig sind. Für die bildliche Darstellung mag hier Piatos Auffassung

der Seele bestimmend gewesen sein, der sie in seiner metaphorischen Ausdrucksweise »gefiedert« nennt

(mehrfach im Phaedrus).

XIX. 21