Sacchis Restauration der sterbenden Mutter des Aristides.

349

das Publicum und die Künstler so sehr mit antiken Stoffen erfüllt hatten, dass sie in Weiterbildung der

Ueberlieferung phantastische Scenen erfanden, in denen meist die Liebesgötter und die Umgebung der

Venus oder der Bacchische Schwärm die Hauptrolle spielten, geradeso wie im zweiten Jahrhundert die

Bildhauer der Sarkophagreliefs oder im dritten die Maler des Philostratus mit den mythologischen

Vorstellungen geschaltet hatten.

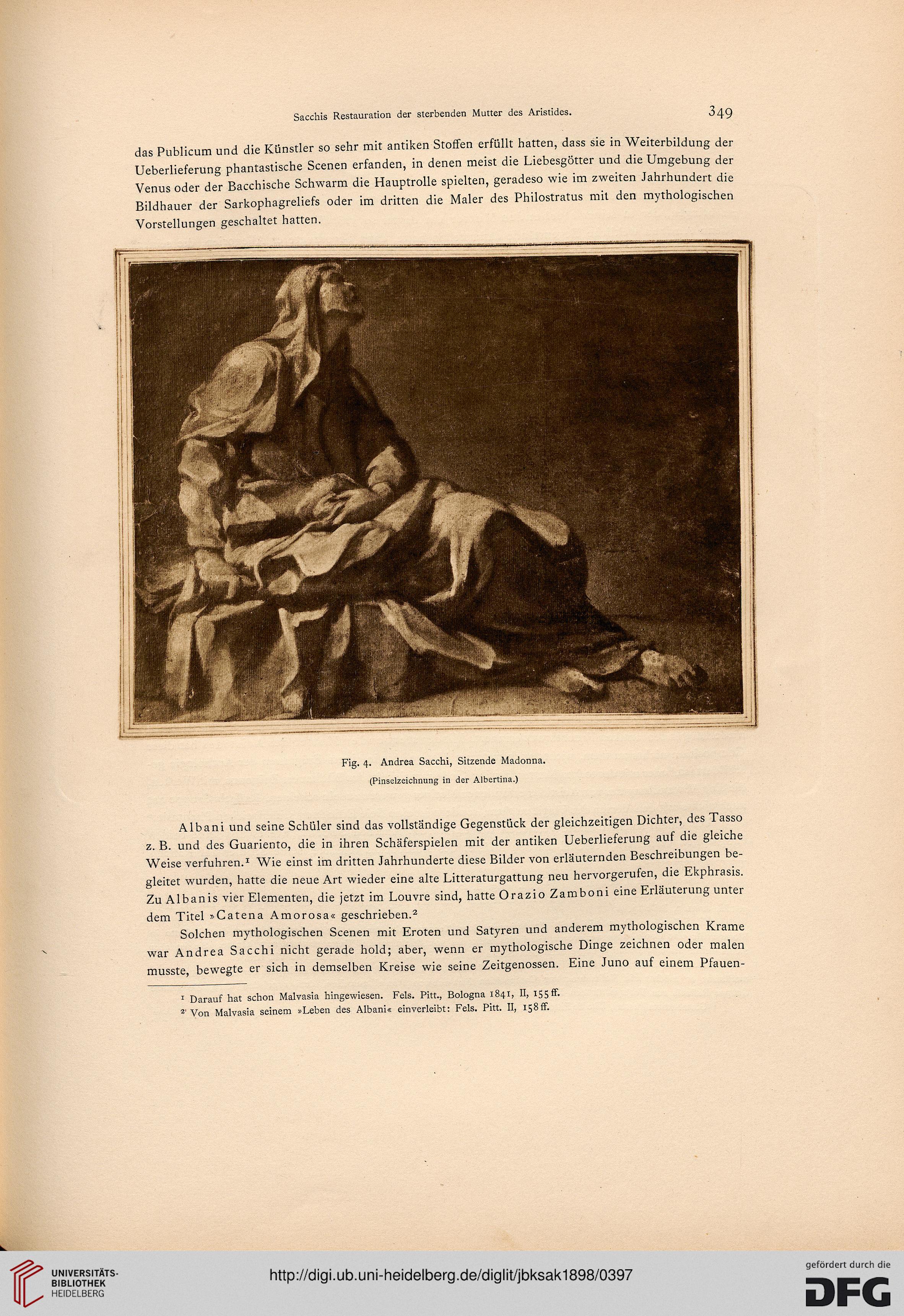

Fig. 4. Andrea Sacchi, Sitzende Madonna.

(Pinselzeichnung in der Albertina.)

Albani und seine Schüler sind das vollständige Gegenstück der gleichzeitigen Dichter, des Tasso

z. B. und des Guariento, die in ihren Schäferspielen mit der antiken Ueberlieferung auf die gleiche

Weise verfuhren.1 Wie einst im dritten Jahrhunderte diese Bilder von erläuternden Beschreibungen be-

gleitet wurden, hatte die neue Art wieder eine alte Litteraturgattung neu hervorgerufen, die Ekphrasis.

Zu Albanis vier Elementen, die jetzt im Louvre sind, hatte Orazio Zamboni eine Erläuterung unter

dem Titel »Catena Amorosa« geschrieben.2

Solchen mythologischen Scenen mit Eroten und Satyren und anderem mythologischen Krame

war Andrea Sacchi nicht gerade hold; aber, wenn er mythologische Dinge zeichnen oder malen

musste, bewegte er sich in demselben Kreise wie seine Zeitgenossen. Eine Juno auf einem Pfauen-

1 Darauf hat schon Malvasia hingewiesen. Fels. Pitt., Bologna 1841, II, 155 ff.

T Von Malvasia seinem »Leben des Albani« einverleibt: Fels. Pitt. II, 158fr.

349

das Publicum und die Künstler so sehr mit antiken Stoffen erfüllt hatten, dass sie in Weiterbildung der

Ueberlieferung phantastische Scenen erfanden, in denen meist die Liebesgötter und die Umgebung der

Venus oder der Bacchische Schwärm die Hauptrolle spielten, geradeso wie im zweiten Jahrhundert die

Bildhauer der Sarkophagreliefs oder im dritten die Maler des Philostratus mit den mythologischen

Vorstellungen geschaltet hatten.

Fig. 4. Andrea Sacchi, Sitzende Madonna.

(Pinselzeichnung in der Albertina.)

Albani und seine Schüler sind das vollständige Gegenstück der gleichzeitigen Dichter, des Tasso

z. B. und des Guariento, die in ihren Schäferspielen mit der antiken Ueberlieferung auf die gleiche

Weise verfuhren.1 Wie einst im dritten Jahrhunderte diese Bilder von erläuternden Beschreibungen be-

gleitet wurden, hatte die neue Art wieder eine alte Litteraturgattung neu hervorgerufen, die Ekphrasis.

Zu Albanis vier Elementen, die jetzt im Louvre sind, hatte Orazio Zamboni eine Erläuterung unter

dem Titel »Catena Amorosa« geschrieben.2

Solchen mythologischen Scenen mit Eroten und Satyren und anderem mythologischen Krame

war Andrea Sacchi nicht gerade hold; aber, wenn er mythologische Dinge zeichnen oder malen

musste, bewegte er sich in demselben Kreise wie seine Zeitgenossen. Eine Juno auf einem Pfauen-

1 Darauf hat schon Malvasia hingewiesen. Fels. Pitt., Bologna 1841, II, 155 ff.

T Von Malvasia seinem »Leben des Albani« einverleibt: Fels. Pitt. II, 158fr.