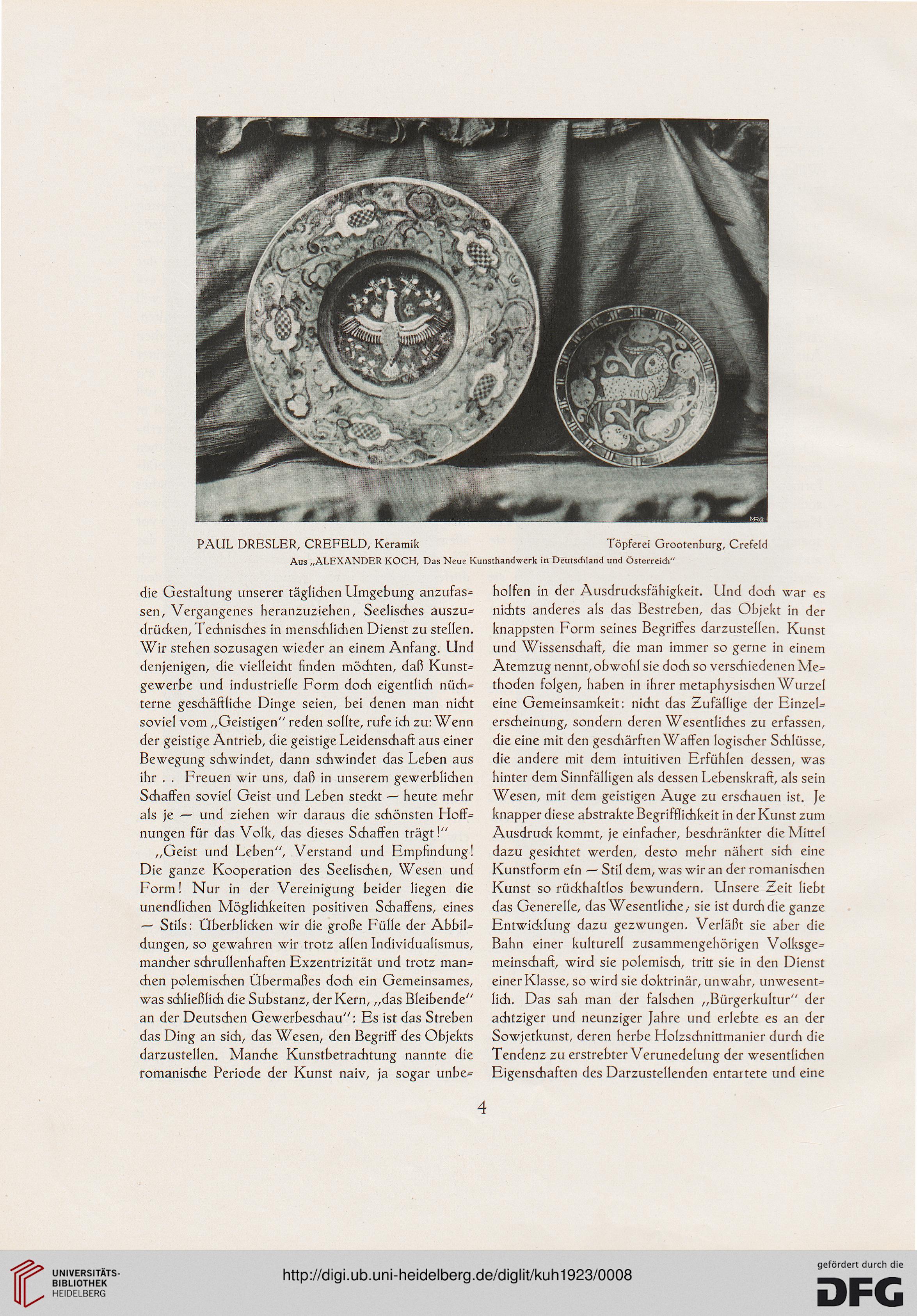

PAUL DRESLER, CREFELD, Keramik Töpferei Grootenburg, Crefeld

Aus „ALEXANDER KOCH, Das Neue Kunsthandwerk in Deutsdiland und Österreich"

die Gestaltung unserer täglichen Umgebung anzufas»

sen, Vergangenes heranzuziehen, Seelisches auszu»

drücken, Technisches in menschlichen Dienst zu stellen.

Wir stehen sozusagen wieder an einem Anfang. Und

denjenigen, die vielleidit finden möchten, daß Kunst-

gewerbe und industrielle Form doch eigentlich nüch-

terne geschäftliche Dinge seien, bei denen man nicht

soviel vom „Geistigen" reden sollte, rufe ich zu: Wenn

der geistige Antrieb, die geistige Leidenschaft aus einer

Bewegung schwindet, dann schwindet das Leben aus

ihr . . Freuen wir uns, daß in unserem gewerblichen

Schaffen soviel Geist und Leben stecht — heute mehr

als je — und ziehen wir daraus die schönsten Hoff-

nungen für das Volk, das dieses Schaffen trägt \"

„Geist und Leben", Verstand und Empfindung!

Die ganze Kooperation des Seelischen, Wesen und

Form! Nur in der Vereinigung beider liegen die

unendlichen Möglichkeiten positiven Schaffens, eines

— Stils: Überblicken wir die große Fülle der Abbil-

düngen, so gewahren wir trotz allen Individualismus,

mancher schrullenhaften Exzentrizität und trotz man»

chen polemischen Übermaßes doch ein Gemeinsames,

was schließlich die Substanz, der Kern, „das Bleibende"

an der Deutschen Gewerbeschau": Es ist das Streben

das Ding an sich, das Wesen, den Begriff des Objekts

darzustellen. Manche Kunstbetrachtung nannte die

romanische Periode der Kunst naiv, ja sogar unbe-

holfen in der Ausdrudcsfähigkeit. Und doch war es

nichts anderes als das Bestreben, das Objekt in der

knappsten Form seines Begriffes darzustellen. Kunst

und Wissenschaft, die man immer so gerne in einem

Atemzug nennt, obwohl sie doch so verschiedenen Me-

thoden folgen, haben in ihrer metaphysischen Wurzel

eine Gemeinsamkeit: nicht das Zufällige der EinzeU

erscheinung, sondern deren Wesentliches zu erfassen,

die eine mit den gesdiärften Waffen logischer Schlüsse,

die andere mit dem intuitiven Erfühlen dessen, was

hinter dem Sinnfälligen als dessen Lebenskraft, als sein

Wesen, mit dem geistigen Auge zu erschauen ist. Je

knapper diese abstrakte Begrifflichkeit in der Kunst zum

Ausdruck kommt, je einfacher, beschränkter die Mittel

dazu gesichtet werden, desto mehr nähert sich eine

Kunstform ein — Stil dem, was wir an der romanischen

Kunst so rüchhaltlos bewundern. Unsere Zeit liebt

das Generelle, das Wesentliche,- sie ist durch die ganze

Entwicklung dazu gezwungen. Verläßt sie aber die

Bahn einer kulturell zusammengehörigen Volksge-

meinschaft, wird sie polemisch, tritt sie in den Dienst

einer Klasse, so wird sie doktrinär, unwahr, unwesent-

lieh. Das sah man der falschen „Bürgerkultur" der

achtziger und neunziger Jahre und erlebte es an der

Sowjetkunst, deren herbe Holzschnittmanier durch die

Tendenz zu erstrebter Verunedelung der wesentlichen

Eigenschaften des Darzustellenden entartete und eine

4

Aus „ALEXANDER KOCH, Das Neue Kunsthandwerk in Deutsdiland und Österreich"

die Gestaltung unserer täglichen Umgebung anzufas»

sen, Vergangenes heranzuziehen, Seelisches auszu»

drücken, Technisches in menschlichen Dienst zu stellen.

Wir stehen sozusagen wieder an einem Anfang. Und

denjenigen, die vielleidit finden möchten, daß Kunst-

gewerbe und industrielle Form doch eigentlich nüch-

terne geschäftliche Dinge seien, bei denen man nicht

soviel vom „Geistigen" reden sollte, rufe ich zu: Wenn

der geistige Antrieb, die geistige Leidenschaft aus einer

Bewegung schwindet, dann schwindet das Leben aus

ihr . . Freuen wir uns, daß in unserem gewerblichen

Schaffen soviel Geist und Leben stecht — heute mehr

als je — und ziehen wir daraus die schönsten Hoff-

nungen für das Volk, das dieses Schaffen trägt \"

„Geist und Leben", Verstand und Empfindung!

Die ganze Kooperation des Seelischen, Wesen und

Form! Nur in der Vereinigung beider liegen die

unendlichen Möglichkeiten positiven Schaffens, eines

— Stils: Überblicken wir die große Fülle der Abbil-

düngen, so gewahren wir trotz allen Individualismus,

mancher schrullenhaften Exzentrizität und trotz man»

chen polemischen Übermaßes doch ein Gemeinsames,

was schließlich die Substanz, der Kern, „das Bleibende"

an der Deutschen Gewerbeschau": Es ist das Streben

das Ding an sich, das Wesen, den Begriff des Objekts

darzustellen. Manche Kunstbetrachtung nannte die

romanische Periode der Kunst naiv, ja sogar unbe-

holfen in der Ausdrudcsfähigkeit. Und doch war es

nichts anderes als das Bestreben, das Objekt in der

knappsten Form seines Begriffes darzustellen. Kunst

und Wissenschaft, die man immer so gerne in einem

Atemzug nennt, obwohl sie doch so verschiedenen Me-

thoden folgen, haben in ihrer metaphysischen Wurzel

eine Gemeinsamkeit: nicht das Zufällige der EinzeU

erscheinung, sondern deren Wesentliches zu erfassen,

die eine mit den gesdiärften Waffen logischer Schlüsse,

die andere mit dem intuitiven Erfühlen dessen, was

hinter dem Sinnfälligen als dessen Lebenskraft, als sein

Wesen, mit dem geistigen Auge zu erschauen ist. Je

knapper diese abstrakte Begrifflichkeit in der Kunst zum

Ausdruck kommt, je einfacher, beschränkter die Mittel

dazu gesichtet werden, desto mehr nähert sich eine

Kunstform ein — Stil dem, was wir an der romanischen

Kunst so rüchhaltlos bewundern. Unsere Zeit liebt

das Generelle, das Wesentliche,- sie ist durch die ganze

Entwicklung dazu gezwungen. Verläßt sie aber die

Bahn einer kulturell zusammengehörigen Volksge-

meinschaft, wird sie polemisch, tritt sie in den Dienst

einer Klasse, so wird sie doktrinär, unwahr, unwesent-

lieh. Das sah man der falschen „Bürgerkultur" der

achtziger und neunziger Jahre und erlebte es an der

Sowjetkunst, deren herbe Holzschnittmanier durch die

Tendenz zu erstrebter Verunedelung der wesentlichen

Eigenschaften des Darzustellenden entartete und eine

4