großonkel Sigmund die wirtsdiaftlidieSeite seiner weit-

gespannten Pläne beachtete. Sein Sohn Maximilian I.

war da aus einem ganz andern Holz geschnitten. Eine

gesunde Wirtschaftspolitik war für ihn die Grundlage

eines Neuaufbaues des Staates, und doch war in ihm

kcinGeizoderein nur wirtschafilidies Streben. Dieldee

dominierte,die Kunst war ihm einTeil seiner Idee, um so

mehr als er selbst ein leidensdiaftlidicr Kunstsammler

war, der sozusagen in seine kriegerischen und diplo*

matischenPlänc das Streben, neue Kunstschätze, beson»

ders Dürerbilder zu erwerben, mit verwob. Er führte

den vom Vater begonnenen Neubau der Residenz,

der wohl Hans Krumper zu danken ist, weiter, nicht

als das zufällige Wohnhaus des Fürsten, sondern als

das repräsentative, allein schon durch seine ungeheuere

Weiträumigkeit imponierende Gehäuse der imFürsten

lebenden Souveränitätsidee. Wie diese Souveränitäts*

idee mit der religiösen Idee verbunden ist, dafür spre-

chen heute noch die Deckengemälde in den Steina und

Trier=Zimmern. Die Kunst hat bezeichnenderweise in

diesem Kulturstaat die Aufgabe, diese Idee zu ver-

körpern als Raum, als Symbol, als Programm. Wie

gerade diese Seite seines staatsmännischen Wollens

Maximilian I. weiter

verfolgt hätte, wenn

nicht die unglüd<selige

Zuspitzung der Ge*

gensätze in Deutsch*

land schließlich doch

den blutigen Ent»

scheid in einem fürch*

terlichen Ringen von

dreißig Jahren ge-

bracht hätte, können

wir nur ahnen. Be-

zeichnend aber für

Maximilian ist, daß

er noch während die-

ses Kampfes, als für

sein Land die unmit-

telbare Gefahr abge-

wandt war, in den

heute »päpstliche

Zimmer« genannten

Rä umen für seine

zweite Gemahlin

einenTrakt zu bauen

beginnt.

Betrachten wir für

dieselbe Zeit die an*

dere Linie der Wit-

telsbacher in der Pfalz

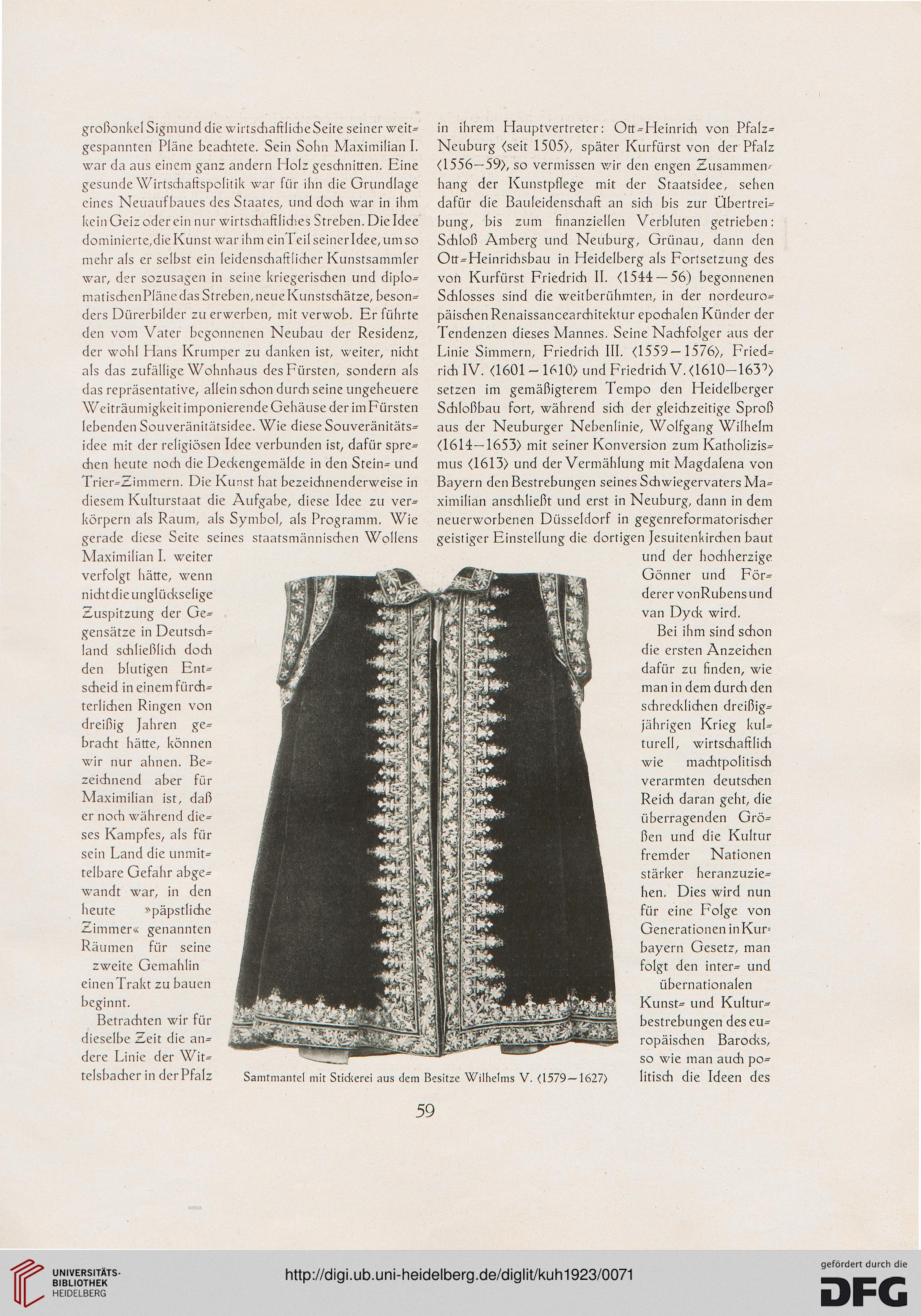

Samtmantel mit Stickerei aus dem Besitze Wilhelms V. <1579—1627)

in ihrem Hauptvertreter: Oa>Heinrich von Pfalz*

Neuburg <seit 1505), später Kurfürst von der Pfalz

(1556—59), so vermissen wir den engen Zusammen-

hang der Kunstpflege mit der Staatsidee, sehen

dafür die Bauleidenschaft an sich bis zur ÜbertreU

bung, bis zum finanziellen Verbluten getrieben:

Schloß Amberg und Neuburg, Grünau, dann den

Ott=Heinrichsbau in Heidelberg als Fortsetzung des

von Kurfürst Friedrich II. (1544 — 56) begonnenen

Schlosses sind die weitberühmten, in der nordeuro*

päischen Renaissancearchitektur epochalen Künder der

Tendenzen dieses Mannes. Seine Nachfolger aus der

Linie Simmern, Friedrich III. (1559—1576), Fried*

rieh IV. (1601-1610) und Friedrich V. (1610-163^)

setzen im gemäßigterem Tempo den Heidelberger

Schloßbau fort, während sich der gleichzeitige Sproß

aus der Neuburger Nebenlinie, Wolfgang Wilhelm

(1614—1653) mit seiner Konversion zum Katholizis*

mus (1613) und der Vermählung mit Magdalena von

Bayern den Bestrebungen seines Schwiegervaters Ma-

ximilian anschließt und erst in Neuburg, dann in dem

neuerworbenen Düsseldorf in gegenreformatorischer

geistiger Einstellung die dortigen Jesuitenkirchen baut

und der hochherzige

Gönner und För*

derer vonRubensund

van Dydc wird.

Bei ihm sind schon

die ersten Anzeichen

dafür zu finden, wie

man in dem durch den

schredelichen dreißig*

jährigen Krieg kul-

turell, wirtschaftlich

wie machtpolitisch

verarmten deutschen

Reich daran geht, die

überragenden Grö*

ßen und die Kultur

fremder Nationen

stärker heranzuzie*

hen. Dies wird nun

für eine Folge von

Generationen inKur-

bayern Gesetz, man

folgt den inter* und

übernationalen

Kunst* und Kultur*

bestrebungen des eu*

ropäischen Barocks,

so wie man auch po*

litisch die Ideen des

59

gespannten Pläne beachtete. Sein Sohn Maximilian I.

war da aus einem ganz andern Holz geschnitten. Eine

gesunde Wirtschaftspolitik war für ihn die Grundlage

eines Neuaufbaues des Staates, und doch war in ihm

kcinGeizoderein nur wirtschafilidies Streben. Dieldee

dominierte,die Kunst war ihm einTeil seiner Idee, um so

mehr als er selbst ein leidensdiaftlidicr Kunstsammler

war, der sozusagen in seine kriegerischen und diplo*

matischenPlänc das Streben, neue Kunstschätze, beson»

ders Dürerbilder zu erwerben, mit verwob. Er führte

den vom Vater begonnenen Neubau der Residenz,

der wohl Hans Krumper zu danken ist, weiter, nicht

als das zufällige Wohnhaus des Fürsten, sondern als

das repräsentative, allein schon durch seine ungeheuere

Weiträumigkeit imponierende Gehäuse der imFürsten

lebenden Souveränitätsidee. Wie diese Souveränitäts*

idee mit der religiösen Idee verbunden ist, dafür spre-

chen heute noch die Deckengemälde in den Steina und

Trier=Zimmern. Die Kunst hat bezeichnenderweise in

diesem Kulturstaat die Aufgabe, diese Idee zu ver-

körpern als Raum, als Symbol, als Programm. Wie

gerade diese Seite seines staatsmännischen Wollens

Maximilian I. weiter

verfolgt hätte, wenn

nicht die unglüd<selige

Zuspitzung der Ge*

gensätze in Deutsch*

land schließlich doch

den blutigen Ent»

scheid in einem fürch*

terlichen Ringen von

dreißig Jahren ge-

bracht hätte, können

wir nur ahnen. Be-

zeichnend aber für

Maximilian ist, daß

er noch während die-

ses Kampfes, als für

sein Land die unmit-

telbare Gefahr abge-

wandt war, in den

heute »päpstliche

Zimmer« genannten

Rä umen für seine

zweite Gemahlin

einenTrakt zu bauen

beginnt.

Betrachten wir für

dieselbe Zeit die an*

dere Linie der Wit-

telsbacher in der Pfalz

Samtmantel mit Stickerei aus dem Besitze Wilhelms V. <1579—1627)

in ihrem Hauptvertreter: Oa>Heinrich von Pfalz*

Neuburg <seit 1505), später Kurfürst von der Pfalz

(1556—59), so vermissen wir den engen Zusammen-

hang der Kunstpflege mit der Staatsidee, sehen

dafür die Bauleidenschaft an sich bis zur ÜbertreU

bung, bis zum finanziellen Verbluten getrieben:

Schloß Amberg und Neuburg, Grünau, dann den

Ott=Heinrichsbau in Heidelberg als Fortsetzung des

von Kurfürst Friedrich II. (1544 — 56) begonnenen

Schlosses sind die weitberühmten, in der nordeuro*

päischen Renaissancearchitektur epochalen Künder der

Tendenzen dieses Mannes. Seine Nachfolger aus der

Linie Simmern, Friedrich III. (1559—1576), Fried*

rieh IV. (1601-1610) und Friedrich V. (1610-163^)

setzen im gemäßigterem Tempo den Heidelberger

Schloßbau fort, während sich der gleichzeitige Sproß

aus der Neuburger Nebenlinie, Wolfgang Wilhelm

(1614—1653) mit seiner Konversion zum Katholizis*

mus (1613) und der Vermählung mit Magdalena von

Bayern den Bestrebungen seines Schwiegervaters Ma-

ximilian anschließt und erst in Neuburg, dann in dem

neuerworbenen Düsseldorf in gegenreformatorischer

geistiger Einstellung die dortigen Jesuitenkirchen baut

und der hochherzige

Gönner und För*

derer vonRubensund

van Dydc wird.

Bei ihm sind schon

die ersten Anzeichen

dafür zu finden, wie

man in dem durch den

schredelichen dreißig*

jährigen Krieg kul-

turell, wirtschaftlich

wie machtpolitisch

verarmten deutschen

Reich daran geht, die

überragenden Grö*

ßen und die Kultur

fremder Nationen

stärker heranzuzie*

hen. Dies wird nun

für eine Folge von

Generationen inKur-

bayern Gesetz, man

folgt den inter* und

übernationalen

Kunst* und Kultur*

bestrebungen des eu*

ropäischen Barocks,

so wie man auch po*

litisch die Ideen des

59