Absolutismus annimmt. Kurfürst Ferdinand Maria

<1651 —1679) oder eigentlich nocfi mehr seine Ge-

mahlin, die savoyische Prinzessin Henriette Adelaide

<1650—1676 Gemahlin des Kurfürsten), ihr Sohn

Max Emanuel <1679—1726) dann der Kaiser Karl VII.

Albert <1726 — 1745) und schließlidi der letzte Mün-

ebener Wittels»

bacher Maximi-

lian III. Joseph

<1745 bis 1777)

prägen dieser

Zeit ihre Signa»

tur auf. Domi-

niert bei Ferdi»

nand Maria und

Henriette Ade-

laide der italie»

nisdie Barock in

den sog. päpst-

lichen Zimmern

und in der be-

deutenden Nach-

folgerin der rö*

mischen Gesu,

dem großartigen

Kuppelbau der

Theatinerkirdie,

in Schlössern wie

Nymphenburg,

Schleißheim, Da-

chau, Lustheim

und dem Tur-

nierhaus, so geht

der temperament»

volle und pracht-

liebende Max Emanuel dem Zuge der europäischen

Entwickelung folgend in die Sphäre der französischen

Kultur über, die er in Brüssel und Paris völlig in sich

aufnimmt. Die reidien Zimmer in der Residenz, die

kostbarste Schöpfung des frühen Rokokos auf deut»

sdiem Boden, und das umfassend geplante, wenn auch

nie vollendete bayerische Versailles: Schleißheim, ste»

hen heute noch als die überzeugendsten Beispiele dieser

Periode vor unseren Augen.

Sein Sohn Karl Albert übernimmt audi hier das

Erbe des mitten in neuen Plänen gestorbenen Vaters,•

erführt den Residenzbau und Nymphenburg zu Ende,

wo vor allem in dem köstlichsten Juwel des Rokokos

überhaupt, der Amalienburg, das letzte gegeben wird,

was hier schöpferisch zu sagen ist. Sein Sohn Max III.

Joseph, unter drückenden Verhältnissen einer zu-

sammengebrochenen, zu groß angelegten Politik zur

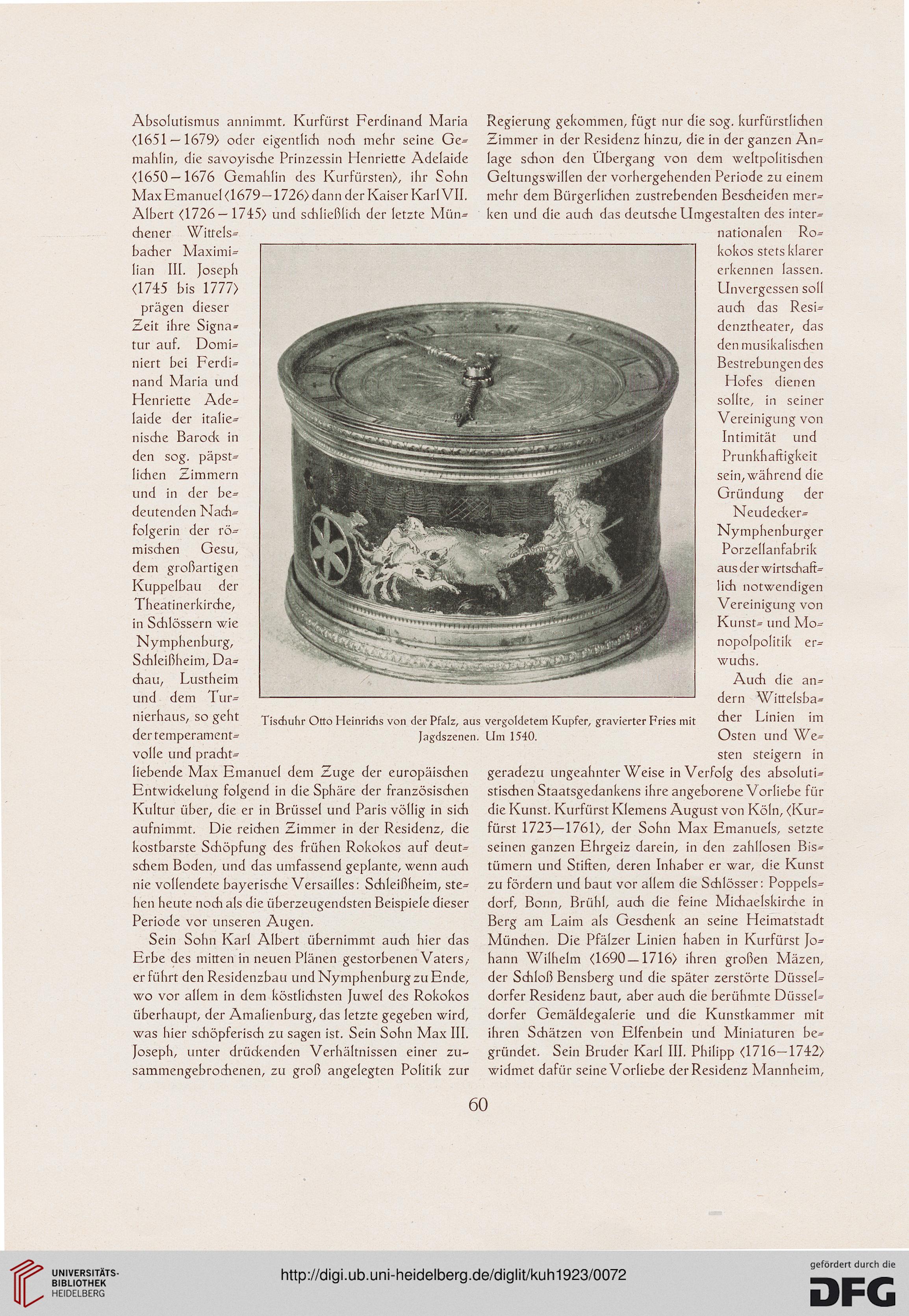

Tisdiuhr Otto Heinrichs von der Pfalz, aus vergoldetem Kupfer, gravierter Fries mit

Jagdszenen. Um 1540.

Regierung gekommen, fügt nur die sog. kurfürstlichen

Zimmer in der Residenz hinzu, die in der ganzen An-

läge schon den Übergang von dem weltpolitischen

Geltungswillen der vorhergehenden Periode zu einem

mehr dem Bürgerlichen zustrebenden Bescheiden mer-

ken und die audi das deutsche Umgestalten des inter»

nationalen Ro-

kokos stets klarer

erkennen lassen.

Unvergessen soll

auch das Resi-

denztheater, das

den musikalischen

Bestrebungendes

Hofes dienen

sollre, in seiner

Vereinigung von

Intimität und

Prunkhaftigkeit

sein, während die

Gründung der

Neudecker»

Nymphenburger

Porzellanfabrik

aus der wirtschafte

lidi notwendigen

Vereinigung von

Kunst= und Mo-

nopolpolitik er»

wuchs.

Audi die an»

dern Wittelsba»

eher Linien im

Osten und We»

sten steigern in

geradezu ungeahnter Weise in Verfolg des absolutio

stischen Staatsgedankens ihre angeborene Vorliebe für

die Kunst. Kurfürst Klemens August von Köln, <Kur»

fürst 1723—1761), der Sohn Max Emanuels, setzte

seinen ganzen Ehrgeiz darein, in den zahllosen Bis»

tümern und Stiften, deren Inhaber er war, die Kunst

zu fördern und baut vor allem die Sdilösser: Poppeis»

dorf, Bonn, Brühl, auch die feine Michaelskirche in

Berg am Laim als Geschenk an seine Heimatstadt

München. Die Pfälzer Linien haben in Kurfürst Jo-

hann Wilhelm (1690—1716) ihren großen Mäzen,

der Schloß Bensberg und die später zerstörte Düssel»

dorfer Residenz baut, aber auch die berühmte Düssel»

dorfer Gemäldegalerie und die Kunstkammer mit

ihren Schätzen von Elfenbein und Miniaturen be»

gründet. Sein Bruder Karl III. Philipp <1716-1742>

widmet dafür seine Vorliebe der Residenz Mannheim,

60

<1651 —1679) oder eigentlich nocfi mehr seine Ge-

mahlin, die savoyische Prinzessin Henriette Adelaide

<1650—1676 Gemahlin des Kurfürsten), ihr Sohn

Max Emanuel <1679—1726) dann der Kaiser Karl VII.

Albert <1726 — 1745) und schließlidi der letzte Mün-

ebener Wittels»

bacher Maximi-

lian III. Joseph

<1745 bis 1777)

prägen dieser

Zeit ihre Signa»

tur auf. Domi-

niert bei Ferdi»

nand Maria und

Henriette Ade-

laide der italie»

nisdie Barock in

den sog. päpst-

lichen Zimmern

und in der be-

deutenden Nach-

folgerin der rö*

mischen Gesu,

dem großartigen

Kuppelbau der

Theatinerkirdie,

in Schlössern wie

Nymphenburg,

Schleißheim, Da-

chau, Lustheim

und dem Tur-

nierhaus, so geht

der temperament»

volle und pracht-

liebende Max Emanuel dem Zuge der europäischen

Entwickelung folgend in die Sphäre der französischen

Kultur über, die er in Brüssel und Paris völlig in sich

aufnimmt. Die reidien Zimmer in der Residenz, die

kostbarste Schöpfung des frühen Rokokos auf deut»

sdiem Boden, und das umfassend geplante, wenn auch

nie vollendete bayerische Versailles: Schleißheim, ste»

hen heute noch als die überzeugendsten Beispiele dieser

Periode vor unseren Augen.

Sein Sohn Karl Albert übernimmt audi hier das

Erbe des mitten in neuen Plänen gestorbenen Vaters,•

erführt den Residenzbau und Nymphenburg zu Ende,

wo vor allem in dem köstlichsten Juwel des Rokokos

überhaupt, der Amalienburg, das letzte gegeben wird,

was hier schöpferisch zu sagen ist. Sein Sohn Max III.

Joseph, unter drückenden Verhältnissen einer zu-

sammengebrochenen, zu groß angelegten Politik zur

Tisdiuhr Otto Heinrichs von der Pfalz, aus vergoldetem Kupfer, gravierter Fries mit

Jagdszenen. Um 1540.

Regierung gekommen, fügt nur die sog. kurfürstlichen

Zimmer in der Residenz hinzu, die in der ganzen An-

läge schon den Übergang von dem weltpolitischen

Geltungswillen der vorhergehenden Periode zu einem

mehr dem Bürgerlichen zustrebenden Bescheiden mer-

ken und die audi das deutsche Umgestalten des inter»

nationalen Ro-

kokos stets klarer

erkennen lassen.

Unvergessen soll

auch das Resi-

denztheater, das

den musikalischen

Bestrebungendes

Hofes dienen

sollre, in seiner

Vereinigung von

Intimität und

Prunkhaftigkeit

sein, während die

Gründung der

Neudecker»

Nymphenburger

Porzellanfabrik

aus der wirtschafte

lidi notwendigen

Vereinigung von

Kunst= und Mo-

nopolpolitik er»

wuchs.

Audi die an»

dern Wittelsba»

eher Linien im

Osten und We»

sten steigern in

geradezu ungeahnter Weise in Verfolg des absolutio

stischen Staatsgedankens ihre angeborene Vorliebe für

die Kunst. Kurfürst Klemens August von Köln, <Kur»

fürst 1723—1761), der Sohn Max Emanuels, setzte

seinen ganzen Ehrgeiz darein, in den zahllosen Bis»

tümern und Stiften, deren Inhaber er war, die Kunst

zu fördern und baut vor allem die Sdilösser: Poppeis»

dorf, Bonn, Brühl, auch die feine Michaelskirche in

Berg am Laim als Geschenk an seine Heimatstadt

München. Die Pfälzer Linien haben in Kurfürst Jo-

hann Wilhelm (1690—1716) ihren großen Mäzen,

der Schloß Bensberg und die später zerstörte Düssel»

dorfer Residenz baut, aber auch die berühmte Düssel»

dorfer Gemäldegalerie und die Kunstkammer mit

ihren Schätzen von Elfenbein und Miniaturen be»

gründet. Sein Bruder Karl III. Philipp <1716-1742>

widmet dafür seine Vorliebe der Residenz Mannheim,

60