wo der Schlossbau und die Galerie auf ihn zurückgehen.

Der beiden Bruder Franz Ludwig, seit 1683 Bischof

von Breslau, seit 1716 Kurfürst von Trier, seit 1728

Kurfürst von Mainz, M73?, hat in den sdilesisdien

Besitzungen, in Trier und Mainz mit seinen Brüdern

gewetteifert im Bau von Schlössern und Kirchen. Zur

Vollendung gesteigert wird dann das Ansehen Mann-

heims durch den Nachfolger der Pfälzer Kurwürde

aus der Sulzbacher Linie: Karl IV. Theodor (1733

resp. 1742—1799), der Schloß Benrath und Schwefe

zingen baut, die Porzellanfabrik Frankenthal gründet,

die Mannheimer Akademie stiftet und die Sammlun-

gen um ein Antiken- undKupferstichkabinett vermehrt.

Karl Theodors Liebe blieb der Pfalz erhalten, auch

als er 1777 Bayern erbte und nach München über-

siedelte, wo er zu den gegen „Fremde" nun einmal

mißtrauischen Bayern kein Verhältnis gewinnen

konnte. Die phantasiegenährte, gemütvolle, dem

Bayern wesensverwandte Rokokokunst war im Er-

sterben und der rationalistische Geist der Karl Theo-

dor'schen Periode konnte ihr

den Übergang nicht erleichtern.

Dagegen legte Karl Theodor

durch die Berufung Pfälzer

Künstler, wie wir heute immer

klarer sehen, doch den Keim

für eine neue Blüte der Mün-

ebener Kunst.

Der Erbe des ganzen Wit-

telsbadier Hausbesitzes wird

schließlidi Maximilian IV. Jo-

seph, seit 1795 Herzog von

Zweibrüd^en, seit 1799 Kur-

fürst von Pfalz und Bayern.

Er hatte nicht die persönliche

künstlerische Begabung seines

Onkels, des Herzogs Chri-

stian IV. <1735-1775>, noch

die alles Vernünftige über-

steigende Bauleidenschaft sei-

nes Bruders, des Herzogs

Karl III. August <1775-1795>,

der das bald wieder zerstörte

Karlsberg bei Homburg er-

baute. Dieses künstlerische

Erbe der Ahnen tritt erst wie-

der bei seinem Sohne Ludwig I.

und dessen Enkel, Ludwig II.

zu Tag. Der persönlich be-

scheidene und gemütvolle Max fügte zwar, alte Tra-

ditione der Münchener Wittelsbacher aufnehmend,

der Mündiener Residenz einen neuen Trakt an, leider

mit rüdtsichtsloser Zerstörung alter Renaissance-

räume. Die neuen Räume, die sogenannten Hof*

gartenzimmer, setzen die rein französisch orientierten

Ausstattungsbestrebungen, die sein Bruder Karl Au-

gust verfolgte, auf bayerisdiem Boden fort. An selb-

ständigen Bauwerken geht das Hoftheater in dem sich

nun entwickelnden klassizistischen Geschmadi auf ihn

zurüdt. Von grundlegender Bedeutung wird die Grün-

dung der Akademie der Künste in München <1808>,

und ebenso wichtig war die Vereinigung der Galerien

von Zweibrüdcen, Mannheim, Düsseldorf und Schleiße

heim mit den Münchener Sammlungen. War diese

Neuorganisation durch den äußeren Zwang der Rettung

vor beutehungrigen Republikanern und Imperialisten

veranlaßt, so flössen doch schließlich mit einer gewissen

Innern Berechtigung die Schätze, die die zerstreuten

Wittelsbacher gesammelt, an der Wiege ihres Aus-

ganges wieder zusammen.

Die Ausmünzung dieser mehr konservierenden Tä-

tigkeit Max I. Josephs geschieht aber erst durch seinen

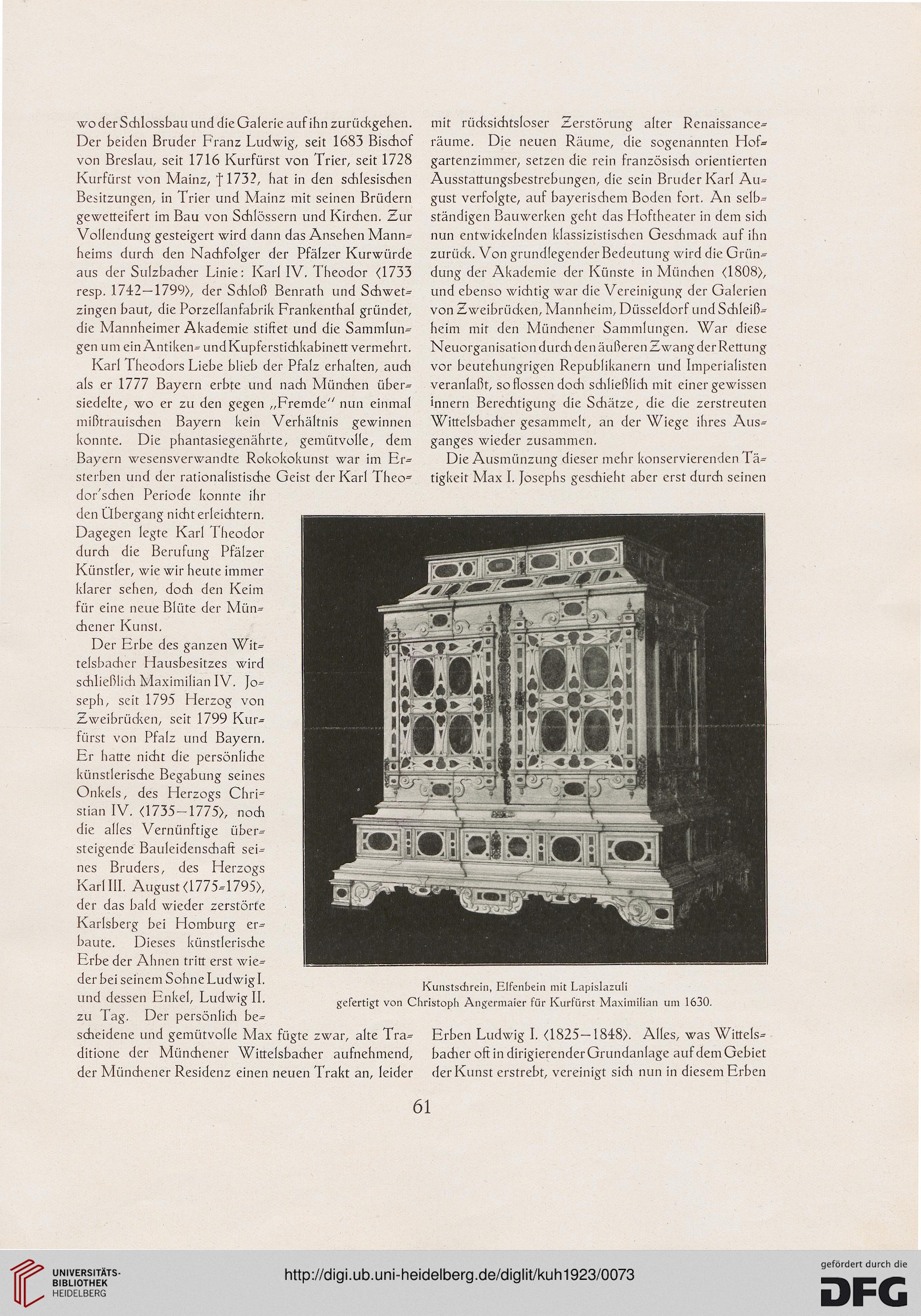

Kunstsdirein, Elfenbein mit Lapislazuli

gefertigt von Christoph Angermaier für Kurfürst Maximilian um 1630.

Erben Ludwig I. (1825-1848). Alles, was Wittels-

bacher oft in dirigierender Grundanlage auf dem Gebiet

der Kunst erstrebt, vereinigt sich nun in diesem Erben

61

Der beiden Bruder Franz Ludwig, seit 1683 Bischof

von Breslau, seit 1716 Kurfürst von Trier, seit 1728

Kurfürst von Mainz, M73?, hat in den sdilesisdien

Besitzungen, in Trier und Mainz mit seinen Brüdern

gewetteifert im Bau von Schlössern und Kirchen. Zur

Vollendung gesteigert wird dann das Ansehen Mann-

heims durch den Nachfolger der Pfälzer Kurwürde

aus der Sulzbacher Linie: Karl IV. Theodor (1733

resp. 1742—1799), der Schloß Benrath und Schwefe

zingen baut, die Porzellanfabrik Frankenthal gründet,

die Mannheimer Akademie stiftet und die Sammlun-

gen um ein Antiken- undKupferstichkabinett vermehrt.

Karl Theodors Liebe blieb der Pfalz erhalten, auch

als er 1777 Bayern erbte und nach München über-

siedelte, wo er zu den gegen „Fremde" nun einmal

mißtrauischen Bayern kein Verhältnis gewinnen

konnte. Die phantasiegenährte, gemütvolle, dem

Bayern wesensverwandte Rokokokunst war im Er-

sterben und der rationalistische Geist der Karl Theo-

dor'schen Periode konnte ihr

den Übergang nicht erleichtern.

Dagegen legte Karl Theodor

durch die Berufung Pfälzer

Künstler, wie wir heute immer

klarer sehen, doch den Keim

für eine neue Blüte der Mün-

ebener Kunst.

Der Erbe des ganzen Wit-

telsbadier Hausbesitzes wird

schließlidi Maximilian IV. Jo-

seph, seit 1795 Herzog von

Zweibrüd^en, seit 1799 Kur-

fürst von Pfalz und Bayern.

Er hatte nicht die persönliche

künstlerische Begabung seines

Onkels, des Herzogs Chri-

stian IV. <1735-1775>, noch

die alles Vernünftige über-

steigende Bauleidenschaft sei-

nes Bruders, des Herzogs

Karl III. August <1775-1795>,

der das bald wieder zerstörte

Karlsberg bei Homburg er-

baute. Dieses künstlerische

Erbe der Ahnen tritt erst wie-

der bei seinem Sohne Ludwig I.

und dessen Enkel, Ludwig II.

zu Tag. Der persönlich be-

scheidene und gemütvolle Max fügte zwar, alte Tra-

ditione der Münchener Wittelsbacher aufnehmend,

der Mündiener Residenz einen neuen Trakt an, leider

mit rüdtsichtsloser Zerstörung alter Renaissance-

räume. Die neuen Räume, die sogenannten Hof*

gartenzimmer, setzen die rein französisch orientierten

Ausstattungsbestrebungen, die sein Bruder Karl Au-

gust verfolgte, auf bayerisdiem Boden fort. An selb-

ständigen Bauwerken geht das Hoftheater in dem sich

nun entwickelnden klassizistischen Geschmadi auf ihn

zurüdt. Von grundlegender Bedeutung wird die Grün-

dung der Akademie der Künste in München <1808>,

und ebenso wichtig war die Vereinigung der Galerien

von Zweibrüdcen, Mannheim, Düsseldorf und Schleiße

heim mit den Münchener Sammlungen. War diese

Neuorganisation durch den äußeren Zwang der Rettung

vor beutehungrigen Republikanern und Imperialisten

veranlaßt, so flössen doch schließlich mit einer gewissen

Innern Berechtigung die Schätze, die die zerstreuten

Wittelsbacher gesammelt, an der Wiege ihres Aus-

ganges wieder zusammen.

Die Ausmünzung dieser mehr konservierenden Tä-

tigkeit Max I. Josephs geschieht aber erst durch seinen

Kunstsdirein, Elfenbein mit Lapislazuli

gefertigt von Christoph Angermaier für Kurfürst Maximilian um 1630.

Erben Ludwig I. (1825-1848). Alles, was Wittels-

bacher oft in dirigierender Grundanlage auf dem Gebiet

der Kunst erstrebt, vereinigt sich nun in diesem Erben

61