hier entgegen: Die Rezeption der italienischen Renais*

sance von ca. 1520—1620, des italienischen Barocks

1650-1680, des französischen Rokokos (1680-1750),

dann des Klassizismus in einer deutsch=romantiscficn

Ausprägung (1810—1850) ist wesentlich durch die

Tätigkeit der Witlelsbacher bestimmt,- indem sie an

ihrem Hof die Stätten bereiten, an dem sich die

geeigneten Künstler sammeln können. Bei allem Sub*

jektivismus der Künste ist ein einzelner Künstler in

der Stilbewegung machtlos, wenn er nicht die Soli*

darität Gleichgesinnter fühlt und in engerer Konkur*

renz von diesem Gefühl emporgetragen wird. Auch

in dieser Frage wird man ja den Vorwurf der ver*

fehlten Rezeption fremd=nationaler Ideen hören kön*

nen, allerdings nur von solchen, die übersehen, daß

soweit wir blicken, es keine autochthone Kultur gibt,

sondern gleichsam nach einem biologischen Grund*

gesetz die Befruchtung heterogener Kulturbestrebun*

gen zu einer neuen, selbständigen Blüte von Kultur

und Kunst notwendig ist. Deutschland wäre nach den

inneren und äußeren Zersetzungen, die Humanismus

und Reformation mit sich brachten, nicht fähig gewe*

sen, einen neuen Kunststil ohne weiteres aus sich zu

bilden. Seine künstlerischen Äußerungen nach 1520

zerfließen in provinzielle und eigenbrödlerische Son*

derbestrebungen, die in gar keiner Weise mit den

übrigen europäischen nationalen Kunstbestrebungen

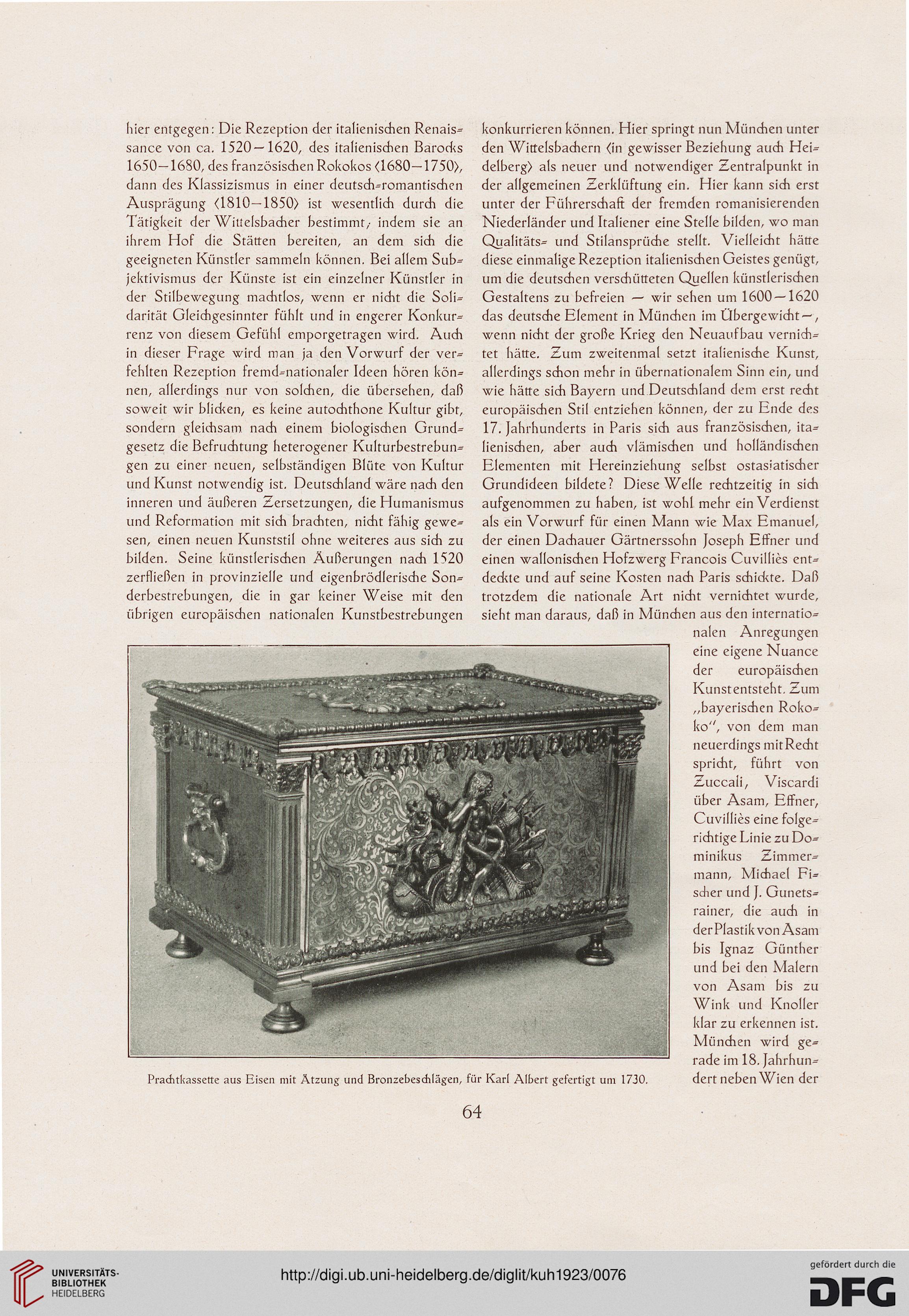

Prachtkassette aus Eisen mit Ätzung und Bronzebeschlägen, für Karl Albert gefertigt ur

konkurrieren können. Hier springt nun München unter

den Wittelsbachern (in gewisser Beziehung auch Hei*

delberg) als neuer und notwendiger Zentralpunkt in

der allgemeinen Zerklüftung ein. Hier kann sich erst

unter der Führerschaft der fremden romanisierenden

Niederländer und Italiener eine Stelle bilden, wo man

Qualitäts* und Stilansprüche stellt. Vielleicht hätte

diese einmalige Rezeption italienischen Geistes genügt,

um die deutschen verschütteten Quellen künstlerischen

Gestaltens zu befreien — wir sehen um 1600 — 1620

das deutsche Element in München im Übergewicht — ,

wenn nicht der große Krieg den Neuaufbau Vernich*

tet hätte. Zum zweitenmal setzt italienische Kunst,

allerdings schon mehr in übernationalem Sinn ein, und

wie hätte sich Bayern und Deutschland dem erst recht

europäischen Stil entziehen können, der zu Ende des

17. Jahrhunderts in Paris sich aus französischen, ita*

lienischen, aber auch vlämischen und holländischen

Elementen mit Hereinziehung selbst ostasiatischer

Grundideen bildete? Diese Welle rechtzeitig in sich

aufgenommen zu haben, ist wohl mehr ein Verdienst

als ein Vorwurf für einen Mann wie Max Emanuel,

der einen Dachauer Gärtnerssohn Joseph Effner und

einen wallonischen Hofzwerg Francois Cuvillies ent*

deckte und auf seine Kosten nach Paris schickte. Daß

trotzdem die nationale Art nicht vernichtet wurde,

sieht man daraus, daß in München aus den internatio*

nalen Anregungen

eine eigene Nuance

der europäischen

Kunstentsteht. Zum

„bayerischen Roko*

ko", von dem man

neuerdings mitRecht

spricht, führt von

Zuccali, Viscardi

über Asam, Effner,

Cuvillies eine folge*

richtige Linie zu Do*

minikus Zimmer*

mann, Michael Fi*

scher und J. Gunets*

rainer, die auch in

der Plastik von Asam

bis Ignaz Günther

und bei den Malern

von Asam bis zu

Wink und Knoller

klar zu erkennen ist.

München wird ge*

rade im 18. Jahrhun*

730. dert neben Wien der

64

sance von ca. 1520—1620, des italienischen Barocks

1650-1680, des französischen Rokokos (1680-1750),

dann des Klassizismus in einer deutsch=romantiscficn

Ausprägung (1810—1850) ist wesentlich durch die

Tätigkeit der Witlelsbacher bestimmt,- indem sie an

ihrem Hof die Stätten bereiten, an dem sich die

geeigneten Künstler sammeln können. Bei allem Sub*

jektivismus der Künste ist ein einzelner Künstler in

der Stilbewegung machtlos, wenn er nicht die Soli*

darität Gleichgesinnter fühlt und in engerer Konkur*

renz von diesem Gefühl emporgetragen wird. Auch

in dieser Frage wird man ja den Vorwurf der ver*

fehlten Rezeption fremd=nationaler Ideen hören kön*

nen, allerdings nur von solchen, die übersehen, daß

soweit wir blicken, es keine autochthone Kultur gibt,

sondern gleichsam nach einem biologischen Grund*

gesetz die Befruchtung heterogener Kulturbestrebun*

gen zu einer neuen, selbständigen Blüte von Kultur

und Kunst notwendig ist. Deutschland wäre nach den

inneren und äußeren Zersetzungen, die Humanismus

und Reformation mit sich brachten, nicht fähig gewe*

sen, einen neuen Kunststil ohne weiteres aus sich zu

bilden. Seine künstlerischen Äußerungen nach 1520

zerfließen in provinzielle und eigenbrödlerische Son*

derbestrebungen, die in gar keiner Weise mit den

übrigen europäischen nationalen Kunstbestrebungen

Prachtkassette aus Eisen mit Ätzung und Bronzebeschlägen, für Karl Albert gefertigt ur

konkurrieren können. Hier springt nun München unter

den Wittelsbachern (in gewisser Beziehung auch Hei*

delberg) als neuer und notwendiger Zentralpunkt in

der allgemeinen Zerklüftung ein. Hier kann sich erst

unter der Führerschaft der fremden romanisierenden

Niederländer und Italiener eine Stelle bilden, wo man

Qualitäts* und Stilansprüche stellt. Vielleicht hätte

diese einmalige Rezeption italienischen Geistes genügt,

um die deutschen verschütteten Quellen künstlerischen

Gestaltens zu befreien — wir sehen um 1600 — 1620

das deutsche Element in München im Übergewicht — ,

wenn nicht der große Krieg den Neuaufbau Vernich*

tet hätte. Zum zweitenmal setzt italienische Kunst,

allerdings schon mehr in übernationalem Sinn ein, und

wie hätte sich Bayern und Deutschland dem erst recht

europäischen Stil entziehen können, der zu Ende des

17. Jahrhunderts in Paris sich aus französischen, ita*

lienischen, aber auch vlämischen und holländischen

Elementen mit Hereinziehung selbst ostasiatischer

Grundideen bildete? Diese Welle rechtzeitig in sich

aufgenommen zu haben, ist wohl mehr ein Verdienst

als ein Vorwurf für einen Mann wie Max Emanuel,

der einen Dachauer Gärtnerssohn Joseph Effner und

einen wallonischen Hofzwerg Francois Cuvillies ent*

deckte und auf seine Kosten nach Paris schickte. Daß

trotzdem die nationale Art nicht vernichtet wurde,

sieht man daraus, daß in München aus den internatio*

nalen Anregungen

eine eigene Nuance

der europäischen

Kunstentsteht. Zum

„bayerischen Roko*

ko", von dem man

neuerdings mitRecht

spricht, führt von

Zuccali, Viscardi

über Asam, Effner,

Cuvillies eine folge*

richtige Linie zu Do*

minikus Zimmer*

mann, Michael Fi*

scher und J. Gunets*

rainer, die auch in

der Plastik von Asam

bis Ignaz Günther

und bei den Malern

von Asam bis zu

Wink und Knoller

klar zu erkennen ist.

München wird ge*

rade im 18. Jahrhun*

730. dert neben Wien der

64