WERKE DER MITTELALTERLICHEN GIESSKUNST.

155

Haben wir es mit einer Elsässer Arbeit zu thun, von welcher

eine Kopie nach dem Eheine verbracht worden ist, oder

stehen wir vor einem rheinischen Werke, welches in

einer Replik nach Molsheim gelangt ist? Auf diese neue

Frage hat schon Woltmann vor 20 Jahren eine Antwort

gegeben, welche um so schwerer wiegt, als sie in un-

befangener Weise gegen den Schein und gegen den

Lokalbefund ausgesprochen ist. Ohne zu wissen, dass

ein ähnliches Stück in Xanten verwahrt wird, nimmt er

für das Molsheimer, obgleich er es im Elsass antrifft,

rheinischen Ursprung an. Hier seine Worte aus der

Geschichte der deutschen Kunst im Elsass:

„dadurch, dass sich diese Arbeit jetzt im

Elsass befindet, ist freilich ihr elsässischer

Ursprung nicht festgestellt, jedenfalls aber

trägt sie die Charakterzüge der rheinischen

Schule".

Ich glaube, dass hier das Richtige ge-

troffen ist, und dass wir es in der Thal.

mit einem rheinischen Werke zu thun haben,

welches sich nur in einer Replik jetzt im

Elsass befindet. Wenn die

Übereinstimmung der bei-

den Stücke eine so voll-

kommene wäre, dass sie

aus einer Gussform stam-

men müssten, dann würde

diesem Satz eine prinzi-

pielle Bedeutung zukom-

men, und man würde von

demselben aus der locken-

den Fährte folgen können,

welche sich hier zu eröff-

nen scheint, nämlich der

einer Handelsverbindung

der Werkstätten am Nieder-

rhein mit den oberrheini-

schen Städten.

Die Reliquiare stim-

men aber nicht vollkommen

über ein, und wir wissen

von dem Molsheimer nicht

einmal bestimmt, ob es

schon in alter Zeit, oder

erst in neuerer nach Mols-

heim gelangt ist. Jeden-

falls ist es älter, als die

Kirche, in welcher es sich

jetzt befindet, und es lässt

sicli nicht nachweisen, dass

es aus einer älteren Kirche

des Ortes oder des Landes

an seinen jetzigen Auf-

bewahrungsort verbracht

worden sei. Es ist eben-

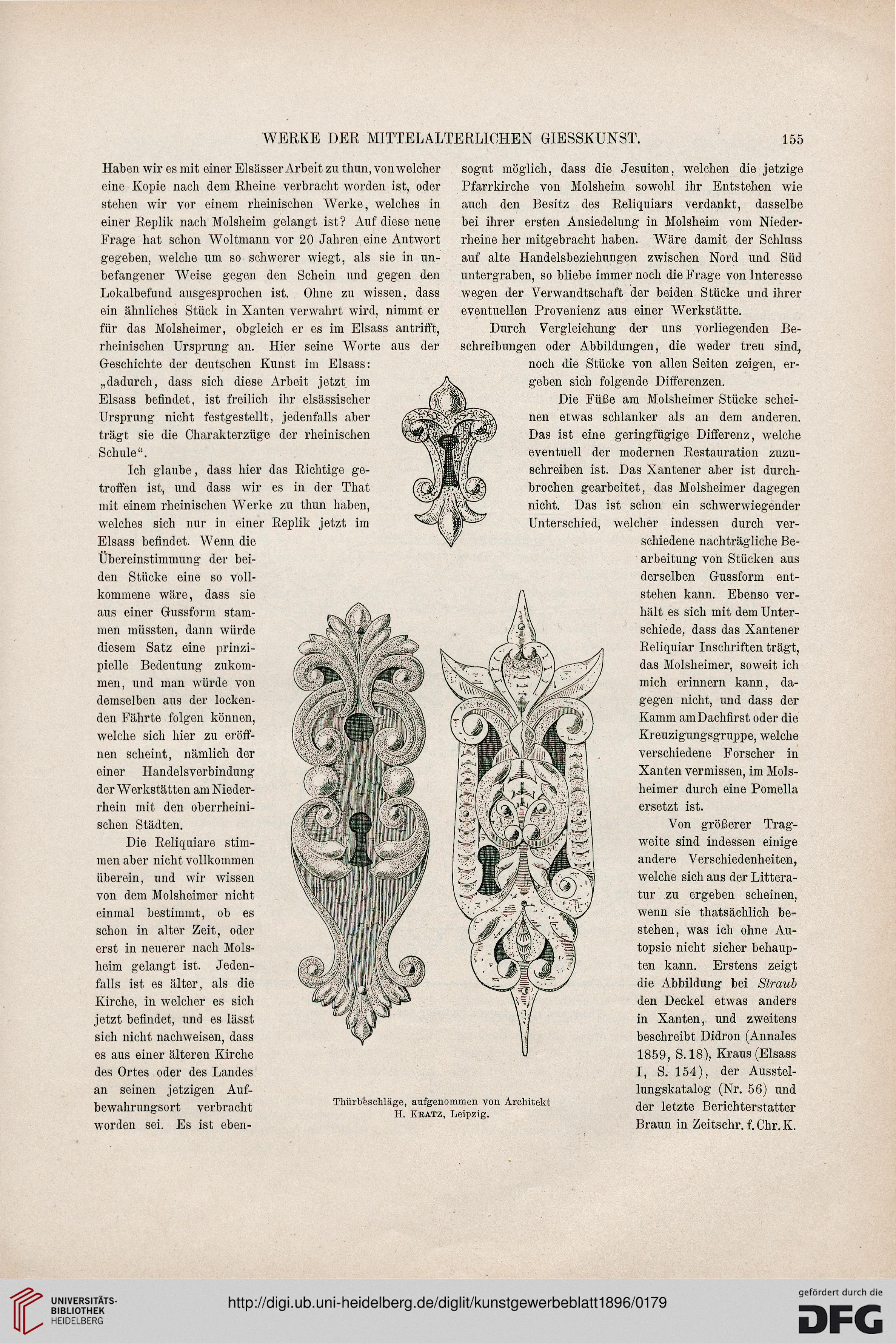

Thürteschläge, aufgenommen von Architekt

H. Kkatz, Leipzig.

sogut möglich, dass die Jesuiten, welchen die jetzige

Pfarrkirche von Molsheim sowohl ihr Entstehen wie

auch den Besitz des Reliquiars verdankt, dasselbe

bei ihrer ersten Ansiedelung in Molsheim vom Nieder-

rheine her mitgebracht haben. Wäre damit der Schluss

auf alte Handelsbeziehungen zwischen Nord und Süd

untergraben, so bliebe immer noch die Frage von Interesse

wegen der Verwandtschaft der beiden Stücke und ihrer

eventuellen Provenienz aus einer Werkstätte.

Durch Vergleichung der uns vorliegenden Be-

schreibungen oder Abbildungen, die weder treu sind,

noch die Stücke von allen Seiten zeigen, er-

geben sich folgende Differenzen.

Die Füße am Molsheimer Stücke schei-

nen etwas schlanker als an dem anderen.

Das ist eine geringfügige Differenz, welche

eventuell der modernen Restauration zuzu-

schreiben ist. Das Xantener aber ist durch-

brochen gearbeitet, das Molsheimer dagegen

nicht. Das ist schon ein schwerwiegender

Unterschied, welcher indessen durch ver-

schiedene nachträgliche Be-

arbeitung von Stücken aus

derselben Gussform ent-

stehen kann. Ebenso ver-

hält es sich mit dem Unter-

schiede, dass das Xantener

Reliquiar Inschriften trägt,

das Molsheimer, soweit ich

mich erinnern kann, da-

gegen nicht, und dass der

Kamm am Dachfirst oder die

Kreuzigungsgruppe, welche

verschiedene Forscher in

Xanten vermissen, im Mols-

heimer durch eine Pomella

ersetzt ist.

Von größerer Trag-

weite sind indessen einige

andere Verschiedenheiten,

welche sich aus der Littera-

tur zu ergeben scheinen,

wenn sie thatsächlich be-

stehen, was ich ohne Au-

topsie nicht sicher behaup-

ten kann. Erstens zeigt

die Abbildung bei Straub

den Deckel etwas anders

in Xanten, und zweitens

beschreibt Didron (Annales

1859, S.18), Kraus (Elsass

I, S. 154), der Ausstel-

lungskatalog (Nr. 56) und

der letzte Berichterstatter

Braun in Zeitschr. f. Chr. K.

155

Haben wir es mit einer Elsässer Arbeit zu thun, von welcher

eine Kopie nach dem Eheine verbracht worden ist, oder

stehen wir vor einem rheinischen Werke, welches in

einer Replik nach Molsheim gelangt ist? Auf diese neue

Frage hat schon Woltmann vor 20 Jahren eine Antwort

gegeben, welche um so schwerer wiegt, als sie in un-

befangener Weise gegen den Schein und gegen den

Lokalbefund ausgesprochen ist. Ohne zu wissen, dass

ein ähnliches Stück in Xanten verwahrt wird, nimmt er

für das Molsheimer, obgleich er es im Elsass antrifft,

rheinischen Ursprung an. Hier seine Worte aus der

Geschichte der deutschen Kunst im Elsass:

„dadurch, dass sich diese Arbeit jetzt im

Elsass befindet, ist freilich ihr elsässischer

Ursprung nicht festgestellt, jedenfalls aber

trägt sie die Charakterzüge der rheinischen

Schule".

Ich glaube, dass hier das Richtige ge-

troffen ist, und dass wir es in der Thal.

mit einem rheinischen Werke zu thun haben,

welches sich nur in einer Replik jetzt im

Elsass befindet. Wenn die

Übereinstimmung der bei-

den Stücke eine so voll-

kommene wäre, dass sie

aus einer Gussform stam-

men müssten, dann würde

diesem Satz eine prinzi-

pielle Bedeutung zukom-

men, und man würde von

demselben aus der locken-

den Fährte folgen können,

welche sich hier zu eröff-

nen scheint, nämlich der

einer Handelsverbindung

der Werkstätten am Nieder-

rhein mit den oberrheini-

schen Städten.

Die Reliquiare stim-

men aber nicht vollkommen

über ein, und wir wissen

von dem Molsheimer nicht

einmal bestimmt, ob es

schon in alter Zeit, oder

erst in neuerer nach Mols-

heim gelangt ist. Jeden-

falls ist es älter, als die

Kirche, in welcher es sich

jetzt befindet, und es lässt

sicli nicht nachweisen, dass

es aus einer älteren Kirche

des Ortes oder des Landes

an seinen jetzigen Auf-

bewahrungsort verbracht

worden sei. Es ist eben-

Thürteschläge, aufgenommen von Architekt

H. Kkatz, Leipzig.

sogut möglich, dass die Jesuiten, welchen die jetzige

Pfarrkirche von Molsheim sowohl ihr Entstehen wie

auch den Besitz des Reliquiars verdankt, dasselbe

bei ihrer ersten Ansiedelung in Molsheim vom Nieder-

rheine her mitgebracht haben. Wäre damit der Schluss

auf alte Handelsbeziehungen zwischen Nord und Süd

untergraben, so bliebe immer noch die Frage von Interesse

wegen der Verwandtschaft der beiden Stücke und ihrer

eventuellen Provenienz aus einer Werkstätte.

Durch Vergleichung der uns vorliegenden Be-

schreibungen oder Abbildungen, die weder treu sind,

noch die Stücke von allen Seiten zeigen, er-

geben sich folgende Differenzen.

Die Füße am Molsheimer Stücke schei-

nen etwas schlanker als an dem anderen.

Das ist eine geringfügige Differenz, welche

eventuell der modernen Restauration zuzu-

schreiben ist. Das Xantener aber ist durch-

brochen gearbeitet, das Molsheimer dagegen

nicht. Das ist schon ein schwerwiegender

Unterschied, welcher indessen durch ver-

schiedene nachträgliche Be-

arbeitung von Stücken aus

derselben Gussform ent-

stehen kann. Ebenso ver-

hält es sich mit dem Unter-

schiede, dass das Xantener

Reliquiar Inschriften trägt,

das Molsheimer, soweit ich

mich erinnern kann, da-

gegen nicht, und dass der

Kamm am Dachfirst oder die

Kreuzigungsgruppe, welche

verschiedene Forscher in

Xanten vermissen, im Mols-

heimer durch eine Pomella

ersetzt ist.

Von größerer Trag-

weite sind indessen einige

andere Verschiedenheiten,

welche sich aus der Littera-

tur zu ergeben scheinen,

wenn sie thatsächlich be-

stehen, was ich ohne Au-

topsie nicht sicher behaup-

ten kann. Erstens zeigt

die Abbildung bei Straub

den Deckel etwas anders

in Xanten, und zweitens

beschreibt Didron (Annales

1859, S.18), Kraus (Elsass

I, S. 154), der Ausstel-

lungskatalog (Nr. 56) und

der letzte Berichterstatter

Braun in Zeitschr. f. Chr. K.