195 Eckfenster

m., frz., das Recht, eine Leiter auf das

Haus oder Grundstück eines Andern zu stellen, um am

eigenen Haus Reparaturen re. vorzunehmen.

Lellvlitzr, imueder, m., frz., Stangenleiter, Ein-

baum, Leitermit blos einem Baum, durch den die Sprossen

(ranoliss) gesteckt sind.

Lobelie, k., frz. (Bauk.), 1. Leiter; s. äs meunisr, die

Treppenleiter, Leitertreppe; s. ä'sssalaäs, die Sturm-

leiter. — 2. (Bergb.) die Fahrt; s. mobils, die Fahr-

kunst. — 3. L. m^stigus, Jakobsleiter. — 4. Mäßstab,

wonach eine Zeichnung gefertigt ist; s. äsrsäustion^ s.

ä raxpoi-tsr, der verjüngte Mäßstab. — 5. Ä. ä'sau, 6.

tluvials, s. äs p>onk, der Pegel, das Peil, der Wasserstock.

Lebelou, m., 1., frz., Stufe, stufenförmige Aufstellung

oder Anordnung, — 2. Die Leitersprosse, zur See: dir

Treppenklampc.

Lebeual, sedeneau, eobeuet, m., frz., l. hölzerne

Dachrinne. — 2. (Hütt.) Gußgerinne, Einguß.

LediKre, m., frz., die Untermauerung einer Stein-

treppe, worauf man die Treppenzarge oder die Stufen

legt; Wangenmauer; s., aäj., s. sssalisr.

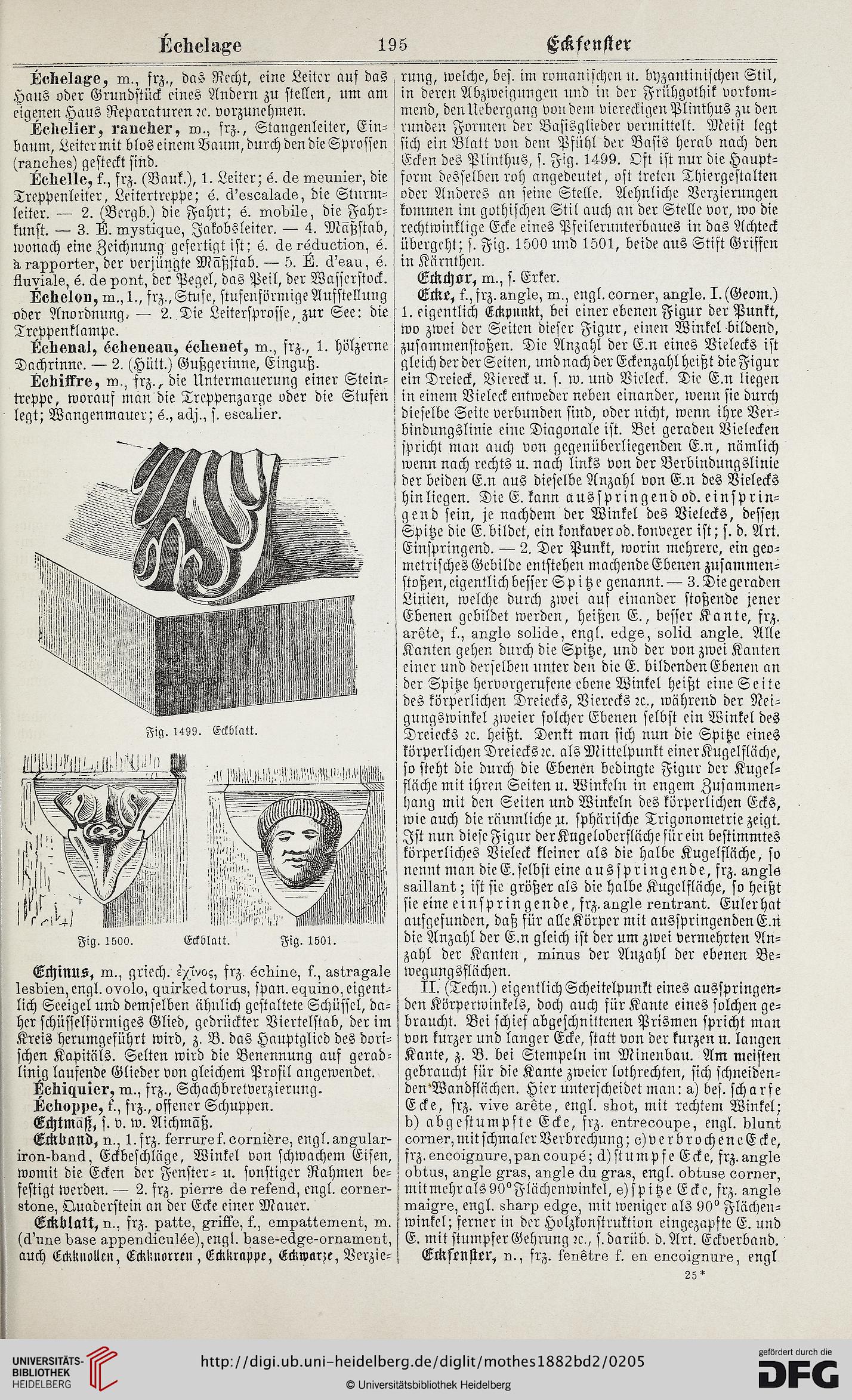

Fig. 1500. Eckblatt. Ug. 1501.

EchlNUS, m., griech. L'/Ivs;, frz. ssbins, I., astrsAuIs

lssbisn, engl.ovolo, guirlrsätorus, span, sipuino, eigent-

lich Seeigel und demselben ähnlich gestaltete Schüssel, da-

her schüsselförmiges Glied, gedrückter Viertelstab, der im

Kreis herumgeführt wird, z. B. das Hauptglied des dori-

schen Kapitals. Selten wird die Benennung auf gerad-

linig laufende Glieder von gleichem Profil angewendet.

Lebi^uier, m., frz., Schachbretverzierung.

Leboppe, k., frz., offener Schuppen.

Cchtmaß, s. v. w. Aichmäß.

Eckbund, u., I.frz. Isrrursl. sornitzrs, engl. anAular-

iron-banä, Eckbeschläge, Winkel von schwachem Eisen,

womit die Ecken der Fenster- u. sonstiger Rahmen be-

festigt werden. — 2. frz. pisrrs äs rstsnä, engl, sornsr-

stons, Quaderstein an der Ecke einer Mauer.

Eckblatt, n., frz. xntcks, ^rikks, ll, smxattsmsnt, na.

(ä'uns dass appsnäisulss), engl. bass-sä^s-ornamsut,

auch Eckkiiollcu, Eckkiiorren, Cckkrappc, Eckivarze, Verzie-

rung, welche, bes. im romanischen u. byzantinischen Stil,

in deren Abzweigungen und in der Frühgothik vorkom-

mend, deu Uebergang von dem viereckigen Plinthus zu den

runden Formen der Basisglieder vermittelt. Meist legt

sich ein Blatt von dem Pfühl der Basis herab nach den

Ecken des Plinthus, s. Fig. 1499. Oft ist nur die Haupt-

form desselben roh angedeutet, oft treten Thiergestalten

oder Anderes au seine Stelle. Aehnliche Verzierungen

kommen im gothischen Stil auch au der Stelle vor, wo die

rechtwinklige Ecke eines Pfeilerunterbaues in das Achteck

übergeht; s. Fig. 1500 und 1501, beide aus Stift Griffen

in Kärnthen.

Eckchor, m., s. Erker.

Ecke, f.,frz.Än§1s, m., engl.sorusr, an^ls. I.(Geoim)

1. eigentlich Eckpunkt, bei einer ebenen Figur der Punkt,

wo zwei der Seiten dieser Figur, einen Winkel bildend,

zusammenstoßen. Die Anzahl der E.n eines Vielecks ist

gleich derderSeiten, und nach der Eckenzahl heißt dieFigur

ein Dreieck, Viereck u. s. w. und Vieleck. Die E.n liegen

in einem Vieleck entweder neben einander, wenn sie durch

dieselbe Seite verbunden sind, oder nicht, wenn ihre Ver-

bindungslinie eine Diagonale ist. Bei geraden Vielecken

^ spricht mau auch von gegenüberliegenden E.n, nämlich

I wenn nach rechts u. nach links von der Verbindungslinie

! der beiden E.n aus dieselbe Anzahl von E.n des Vielecks

hinliegen. Die E. kann ausspringend od. einsprin-

gend sein, je nachdem der Winkel des Vielecks, dessen

! Spitze die E. bildet, ein konkaver od. konvexer ist; s. d. Art.

Einspringend. — 2. Der Punkt, worin mehrere, ein geo-

metrisches Gebilde entstehen machende Ebenen zusammen-

stoßen, eigentlich besser Spitze genannt. — 3. Die geraden

Linien, welche durch zwei auf einander stoßende jener

Ebenen gebildet werden, heißen E., besser Kante, frz.

arsts, k., snAls 8oliäs, engl, sä^s, soliä an^ls. Alle

Kanten gehen durch die Spitze, und der von zwei Kanten

einer und derselben unter den die E. bildenden Ebenen an

der Spitze hervorgerufene ebene Winkel heißt eine Seite

des körperlichen Dreiecks, Vierecks re., während der Nei-

gungswinkel zweier solcher Ebenen selbst ein Winkel des

Dreiecks w. heißt. Denkt man sich nun die Spitze eines

körperlichen Dreiecks rc. als Mittelpunkt einerKugelfläche,

so steht die durch die Ebenen bedingte Figur der Kugel-

fläche mit ihren Seiten u. Winkeln in engem Zusammen-

hang mit den Seiten und Winkeln des körperlichen Ecks,

wie auch die räumlichem sphärische Trigonometrie zeigt.

Ist nun diese Figur der Kugeloberfläche für ein bestimmtes

körperliches Vieleck kleiner als die halbe Kugelfläche, so

nennt man dieE.selbst eine ausspringende, frz. anAls

saillant ; ist sie größer als die halbe Kugelfläche, so heißt

sie eine einspringende, frz. unZle rsntrant. Euler hat

aufgefundeu, daß für allcKörper mit ausspringenden E.n

die Anzahl der E.n gleich ist der um zwei vermehrten An-

zahl der Kanten, minus der Anzahl der ebenen Be-

wegungsflächen.

II. (Techn.) eigentlich Scheitelpunkt eines ausspringen-

den Körperwinkels, doch auch für Kante eines solchen ge-

braucht. Bei schief abgeschnittenen Prismen spricht man

von kurzer und langer Ecke, statt von der kurzen u. langen

Kante, z. B. bei Stempeln im Minenbau. Am meisten

gebraucht für die Kante zweier lothrechten, sich schneiden-

den'Wandflächen. Hier unterscheidet man: a) bes. scharfe

Ecke, frz. vivs arsts, engl, sbot, mit rechtem Winkel;

b) abgestumpfte Ecke, frz. sntrssoups, engl, blank

sornsr, mit schmaler Verbrcchung ;s)verbrocheneEcke,

frz. snsolAnurs, pan soups; ä) stumpfe Ecke, frz.an§Is

obtns, an^ls Aras, an^ls äu §ras, engl, obtuss sornsn,

mitmchrals90°FIächenwinkel, sjspitze Ecke, frz. an^ls

mai^rs, engl, sbarp sä^s, mit weniger als 90° Flächen-

winkel; ferner in der Holzkonstruktion eingezapftc E. und

E. mit stumpfer Gehrung n., s. darüb. d.Art. Eckverband.

Eckfenster, n., frz. jsnstrs I. SN sneoi^nurs, engl

25*

m., frz., das Recht, eine Leiter auf das

Haus oder Grundstück eines Andern zu stellen, um am

eigenen Haus Reparaturen re. vorzunehmen.

Lellvlitzr, imueder, m., frz., Stangenleiter, Ein-

baum, Leitermit blos einem Baum, durch den die Sprossen

(ranoliss) gesteckt sind.

Lobelie, k., frz. (Bauk.), 1. Leiter; s. äs meunisr, die

Treppenleiter, Leitertreppe; s. ä'sssalaäs, die Sturm-

leiter. — 2. (Bergb.) die Fahrt; s. mobils, die Fahr-

kunst. — 3. L. m^stigus, Jakobsleiter. — 4. Mäßstab,

wonach eine Zeichnung gefertigt ist; s. äsrsäustion^ s.

ä raxpoi-tsr, der verjüngte Mäßstab. — 5. Ä. ä'sau, 6.

tluvials, s. äs p>onk, der Pegel, das Peil, der Wasserstock.

Lebelou, m., 1., frz., Stufe, stufenförmige Aufstellung

oder Anordnung, — 2. Die Leitersprosse, zur See: dir

Treppenklampc.

Lebeual, sedeneau, eobeuet, m., frz., l. hölzerne

Dachrinne. — 2. (Hütt.) Gußgerinne, Einguß.

LediKre, m., frz., die Untermauerung einer Stein-

treppe, worauf man die Treppenzarge oder die Stufen

legt; Wangenmauer; s., aäj., s. sssalisr.

Fig. 1500. Eckblatt. Ug. 1501.

EchlNUS, m., griech. L'/Ivs;, frz. ssbins, I., astrsAuIs

lssbisn, engl.ovolo, guirlrsätorus, span, sipuino, eigent-

lich Seeigel und demselben ähnlich gestaltete Schüssel, da-

her schüsselförmiges Glied, gedrückter Viertelstab, der im

Kreis herumgeführt wird, z. B. das Hauptglied des dori-

schen Kapitals. Selten wird die Benennung auf gerad-

linig laufende Glieder von gleichem Profil angewendet.

Lebi^uier, m., frz., Schachbretverzierung.

Leboppe, k., frz., offener Schuppen.

Cchtmaß, s. v. w. Aichmäß.

Eckbund, u., I.frz. Isrrursl. sornitzrs, engl. anAular-

iron-banä, Eckbeschläge, Winkel von schwachem Eisen,

womit die Ecken der Fenster- u. sonstiger Rahmen be-

festigt werden. — 2. frz. pisrrs äs rstsnä, engl, sornsr-

stons, Quaderstein an der Ecke einer Mauer.

Eckblatt, n., frz. xntcks, ^rikks, ll, smxattsmsnt, na.

(ä'uns dass appsnäisulss), engl. bass-sä^s-ornamsut,

auch Eckkiiollcu, Eckkiiorren, Cckkrappc, Eckivarze, Verzie-

rung, welche, bes. im romanischen u. byzantinischen Stil,

in deren Abzweigungen und in der Frühgothik vorkom-

mend, deu Uebergang von dem viereckigen Plinthus zu den

runden Formen der Basisglieder vermittelt. Meist legt

sich ein Blatt von dem Pfühl der Basis herab nach den

Ecken des Plinthus, s. Fig. 1499. Oft ist nur die Haupt-

form desselben roh angedeutet, oft treten Thiergestalten

oder Anderes au seine Stelle. Aehnliche Verzierungen

kommen im gothischen Stil auch au der Stelle vor, wo die

rechtwinklige Ecke eines Pfeilerunterbaues in das Achteck

übergeht; s. Fig. 1500 und 1501, beide aus Stift Griffen

in Kärnthen.

Eckchor, m., s. Erker.

Ecke, f.,frz.Än§1s, m., engl.sorusr, an^ls. I.(Geoim)

1. eigentlich Eckpunkt, bei einer ebenen Figur der Punkt,

wo zwei der Seiten dieser Figur, einen Winkel bildend,

zusammenstoßen. Die Anzahl der E.n eines Vielecks ist

gleich derderSeiten, und nach der Eckenzahl heißt dieFigur

ein Dreieck, Viereck u. s. w. und Vieleck. Die E.n liegen

in einem Vieleck entweder neben einander, wenn sie durch

dieselbe Seite verbunden sind, oder nicht, wenn ihre Ver-

bindungslinie eine Diagonale ist. Bei geraden Vielecken

^ spricht mau auch von gegenüberliegenden E.n, nämlich

I wenn nach rechts u. nach links von der Verbindungslinie

! der beiden E.n aus dieselbe Anzahl von E.n des Vielecks

hinliegen. Die E. kann ausspringend od. einsprin-

gend sein, je nachdem der Winkel des Vielecks, dessen

! Spitze die E. bildet, ein konkaver od. konvexer ist; s. d. Art.

Einspringend. — 2. Der Punkt, worin mehrere, ein geo-

metrisches Gebilde entstehen machende Ebenen zusammen-

stoßen, eigentlich besser Spitze genannt. — 3. Die geraden

Linien, welche durch zwei auf einander stoßende jener

Ebenen gebildet werden, heißen E., besser Kante, frz.

arsts, k., snAls 8oliäs, engl, sä^s, soliä an^ls. Alle

Kanten gehen durch die Spitze, und der von zwei Kanten

einer und derselben unter den die E. bildenden Ebenen an

der Spitze hervorgerufene ebene Winkel heißt eine Seite

des körperlichen Dreiecks, Vierecks re., während der Nei-

gungswinkel zweier solcher Ebenen selbst ein Winkel des

Dreiecks w. heißt. Denkt man sich nun die Spitze eines

körperlichen Dreiecks rc. als Mittelpunkt einerKugelfläche,

so steht die durch die Ebenen bedingte Figur der Kugel-

fläche mit ihren Seiten u. Winkeln in engem Zusammen-

hang mit den Seiten und Winkeln des körperlichen Ecks,

wie auch die räumlichem sphärische Trigonometrie zeigt.

Ist nun diese Figur der Kugeloberfläche für ein bestimmtes

körperliches Vieleck kleiner als die halbe Kugelfläche, so

nennt man dieE.selbst eine ausspringende, frz. anAls

saillant ; ist sie größer als die halbe Kugelfläche, so heißt

sie eine einspringende, frz. unZle rsntrant. Euler hat

aufgefundeu, daß für allcKörper mit ausspringenden E.n

die Anzahl der E.n gleich ist der um zwei vermehrten An-

zahl der Kanten, minus der Anzahl der ebenen Be-

wegungsflächen.

II. (Techn.) eigentlich Scheitelpunkt eines ausspringen-

den Körperwinkels, doch auch für Kante eines solchen ge-

braucht. Bei schief abgeschnittenen Prismen spricht man

von kurzer und langer Ecke, statt von der kurzen u. langen

Kante, z. B. bei Stempeln im Minenbau. Am meisten

gebraucht für die Kante zweier lothrechten, sich schneiden-

den'Wandflächen. Hier unterscheidet man: a) bes. scharfe

Ecke, frz. vivs arsts, engl, sbot, mit rechtem Winkel;

b) abgestumpfte Ecke, frz. sntrssoups, engl, blank

sornsr, mit schmaler Verbrcchung ;s)verbrocheneEcke,

frz. snsolAnurs, pan soups; ä) stumpfe Ecke, frz.an§Is

obtns, an^ls Aras, an^ls äu §ras, engl, obtuss sornsn,

mitmchrals90°FIächenwinkel, sjspitze Ecke, frz. an^ls

mai^rs, engl, sbarp sä^s, mit weniger als 90° Flächen-

winkel; ferner in der Holzkonstruktion eingezapftc E. und

E. mit stumpfer Gehrung n., s. darüb. d.Art. Eckverband.

Eckfenster, n., frz. jsnstrs I. SN sneoi^nurs, engl

25*