Kckfirst ^96 Kckverstärkung

oornsr-ivinäoiv, Fenster an der Schrägseite einer ver-

brochenen Gebäudedecke.

Cckstrst, m., s. v. w. Gratlinie an einem Walmdach.

Eckhvlst kaatholz, n.strz.bois m. ä'6gnari-is8ags, bois

(au) sarrs, engl. Zgaareä tiinbrs, rechtwinklig behauenes

Holz; s. d. Art. Bauholz uud beschlagen.

Eckholzdalken, m., s. d. Art. Balken 4. III. 1. a.

Eckkachel, I., die Kachel, welche die Ecke eines Ofens

bildet, entweder scharfkantig oder abgerundet, heißt auch

rwcisichtigc Kachel.

Eckkamin, n., s. d. Art. Kamin.

Eckknagge, I., s. d. Art. Oonsol«, Knagge rc.

Eckkropf, IN., frz. orsillou, orillou, NI., or0886tt,6, I,

engl, sar, kommt an Gewändglicdern des griechischen

Stils und der Spätrcnaissance vor; s. d. Art. Ohr.

Eckpfahl, in. (Kriegsb.) Beim Verkleiden der Minen-

gängc im Getriebebau sind bei jedem Feld die Eckpfähle

der Firsten- u. Stoßverkleidungen an der Schnauze um

das Maß der Pfändung, 0,^nn, breiter als amKopfende.

Eckpfeiler, IN., frz. pilisr NN ooruisr, engl, cornsr-

xillar, l. Pfeiler an der Ecke eines Gebäudes, einer

Mauer re. — 2. (Hüttenw.) Pfeiler zwischen Abstich- u.

Balgbrust des Hohofens.

Eckpfosten, na., Eckstäiidn, Lckjliel, frz. potsau eorriiei-,

pisä oornier, eornisr, in., engl. anAls-post, sornsr-

post, sornsr-8tanä, der an der Ecke zweier Bundwände

stehende Ständer.

Eckfäule, 1.1. Steinerne Ecksänlc, frz. solonns I. an^u-

lairs, engl, angular solunan, Säule an der Ecke eines

Gebäudes, eines Pfeilers n., steht entweder frei oder ist in

die Ecke eingebaut oder in einen Falz eingesetzt, der eckig

oder nach einem Quadranten gestaltet sein kann.— ^Höl-

zerne Ecksäule, s. Eckpfosten.

Eckfchaft,iu.,frz saiuds1. ä'snooiAiuii-s, engl, ooimsr-

aliakt, Mauerstück an einem Gebäude, vom letzten Fenster

bis an die Ecke. Vergl. d. Art. Schaft.

Eckfchiene, I., knntschicne, frz. sgusrrs I. äs tsr, engl,

irou sorusr-sramp, Schiene (s. d.), welche ihrer Längen-

richtung nach zu einem Winkel gebogen ist; dient zum Be-

schläge (s. d.) für Ecken von Kisten, Thürsäulen, für Ge-

bäudeecken rc., um das Bestoßen zu verhindern oder den

Eckverband zu verstärken.

Eckfel, m. u. in, 1. s. Achsel2. — 2. s. Jchsel.

rckseln, trs. Z., s. v. w. ächfeln.

Eckfparrrn, IN., s. v. w. Gratsparren.

Eckstab, in., der Fialen, s. Gratstab.

Eckstein, ru., 1. frz. dorus, pisirs äsrslsuä, pisrrs I.

augulairs, p. ä'sneoignurs, ssoiutzon, sooin80u, in.,

engl, oornsretous, seousdsou, 68ooiii30n, Stein an der

Ecke eines Gebäudes od. eines Risalits, bes. s. v. w. Eck-

baud 2 (s.d,). — 2. Prellstein vor der Ecke des Gebäudes.—

3. In der Symbolik ist ein E. auf Christus zu deuten.

Eckstichbalkcn, m., s. d. Art. Balken.

Eckstück, n., frz. soiii in., engl, oornsr, Verzierungen

von Arabesken, in Stukkatur oder Malerei in den vier

Ecken einer Zimmerdecke.

Ecklhürmchen, m, frz. ssdaugustts, toui-slls I. oor-

nidrs, engl.üoülon, dartmauss.d.betr.Art.); namentlich

im normannischen und gothischen Stil kommen sie auch

an Kirchthürmen vor.

Eckvrrband, IN., frz. a886indlLZ6 NI. an^ulairs, engl,

sägs-donä, sässs-joint. 1. Für Mauerwerk unter-

scheidet man den regelrecht eingeluindcnen Lckverlmnd, s. d.

Art. Maucrverband und denmeist aus größeren Steinen,

z. B. aus Quadern, angcsiigtcii Eckvcrlutud, frz. odatus

äNiiooiAiiurs, engl. lonA-anä-8liort-ivoik, s. d. Art.

Mauerverband und angelsächsisch, Fig. 173 und 175. —

2. Für Holz, a) Für liegende Hölzer. Schwellen, Rah-

men rc. s. Anschlitzung, Aufblattung.Aufkämmeu rc., so-

wie d.Art. Holzverbindung, d) Zu Verbindung liegender

und stehender Hölzer s. d.Ärt. Wechseln, Band (Fig. 384),

Blattzapsen, Doppelzapfen, Zapfen rc., sowie d. Art. Holz-

verbindung. o) Zu Verbindung von Bietern, deren Breit-

seiten in einer Ebene liegen („aufs Flache"), s. d. Art.

Füllung, Rahmen, Thüre, Fenster rc. ä) Zu Verbindung

von Bretern aufs Hohe, bei Kästen,

Zargen rc., dient die Verzinkung,

frz, g,88snidla^s Zrain ä'oiAs,

s. Art. Verzinkung, die Verzapfung

(s.Zapfen), der Einschub in dieNuth

(s. d.) oder mit Gratleistcn (s. d.).

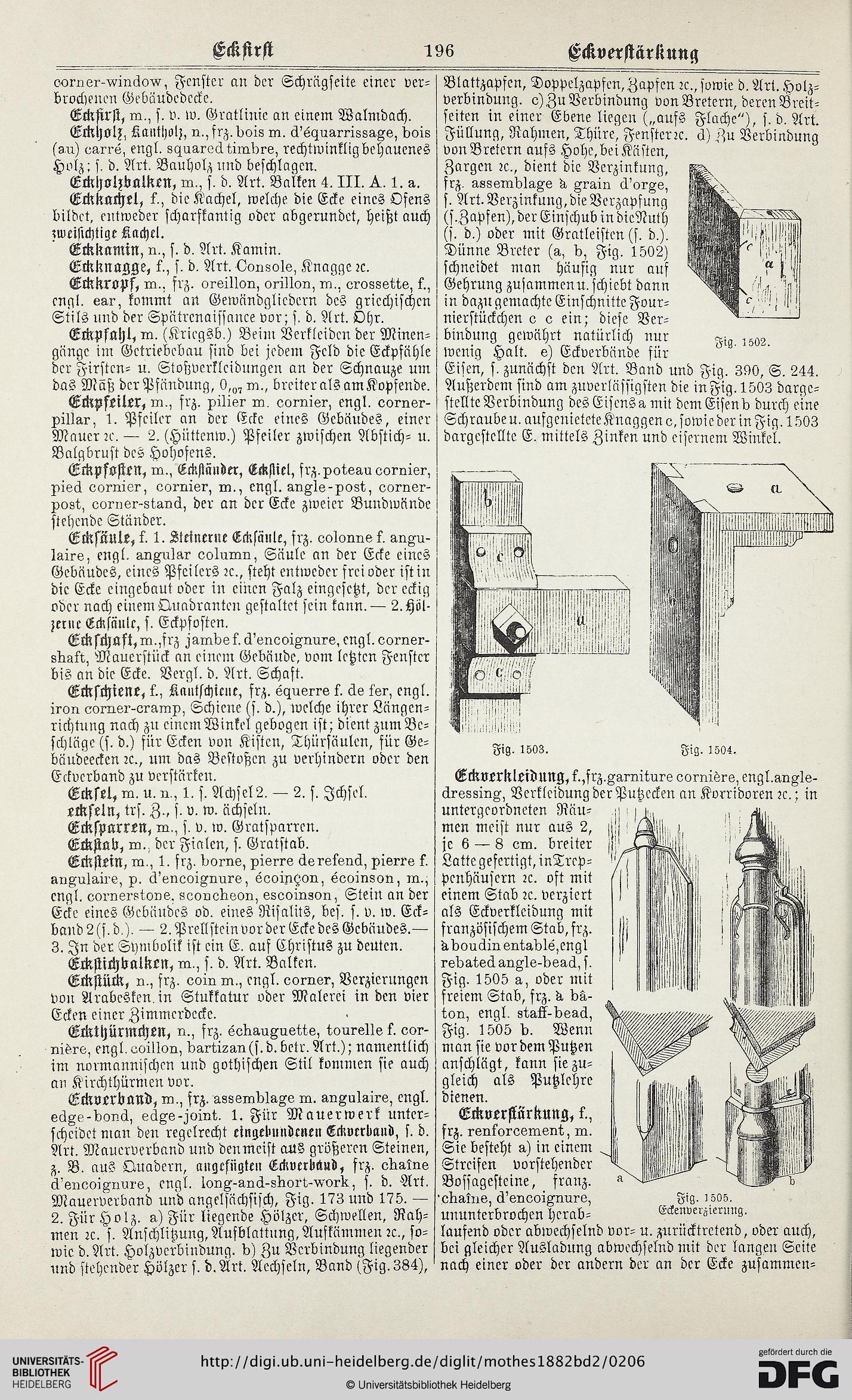

Dünne Bieter (a, d, Fig. 1502)

schneidet man häufig nur auf

Gehrung zufammenu. schiebt dann

in dazu gemachte Einschnitte Four-

nierstückchen o o ein; diese Ver-

bindung gewährt natürlich nur

wenig Halt, s) Eckverbände für

Eisen, s. zunächst den Art. Band und Fig. 390, S. 244.

Außerdem sind am zuverlässigsten die inFig.1503 dargc-

stellte Verbindung desEiscnsa mit dem Eisend durch eine

Schraubeu.aufgeuieteteKnaggen6,sowiederinFig.1503

dargestcllte E. mittels Zinken und eisernem Winkel.

Fig. I5Ü2.

Eckverkleidung, I.strz.AÄiniturs corriidrs, engl.an§Is-

ärs83in^, Verkleidung der Putzccken an Korridoren rc.; in

untergeordneten Räu-

men meist nur aus 2,

je 6 — 8 oiu. breiter

Latte gefertigt, inTrep-

penhäusern rc. oft mit

einem Stab rc. verziert

als Eckverklcidung mit

französischem Stab, frz.

L d ou äiu sutadls, en g l

redatsä an^ls-dsaä, s.

Fig. 1505 a, oder mit

freiem Stab, frz. dä-

ion, engl, stalk-dsaä,

Fig. 1505 d. Wenn

man sie vor dem Putzen

anschlägt, kann sie zu-

gleich als Putzlchre

dienen.

Eckverstarkung, I.,

frz. rsuloreemsut, ra.

Sie besteht a) in einem

Streifen vorstehender

Bossagesteine, franz.

'odaiiis, ä'sn6oiAnurs,

ununterbrochen herab-

laufend oder abwechselnd vor- u. zurücktretend, oder auch,

bei gleicher Ausladung abwechselnd mit der langen Seite

nach einer oder der andern der an der Ecke zusammen-

Fig. 1505.

Eckenverzierung.

oornsr-ivinäoiv, Fenster an der Schrägseite einer ver-

brochenen Gebäudedecke.

Cckstrst, m., s. v. w. Gratlinie an einem Walmdach.

Eckhvlst kaatholz, n.strz.bois m. ä'6gnari-is8ags, bois

(au) sarrs, engl. Zgaareä tiinbrs, rechtwinklig behauenes

Holz; s. d. Art. Bauholz uud beschlagen.

Eckholzdalken, m., s. d. Art. Balken 4. III. 1. a.

Eckkachel, I., die Kachel, welche die Ecke eines Ofens

bildet, entweder scharfkantig oder abgerundet, heißt auch

rwcisichtigc Kachel.

Eckkamin, n., s. d. Art. Kamin.

Eckknagge, I., s. d. Art. Oonsol«, Knagge rc.

Eckkropf, IN., frz. orsillou, orillou, NI., or0886tt,6, I,

engl, sar, kommt an Gewändglicdern des griechischen

Stils und der Spätrcnaissance vor; s. d. Art. Ohr.

Eckpfahl, in. (Kriegsb.) Beim Verkleiden der Minen-

gängc im Getriebebau sind bei jedem Feld die Eckpfähle

der Firsten- u. Stoßverkleidungen an der Schnauze um

das Maß der Pfändung, 0,^nn, breiter als amKopfende.

Eckpfeiler, IN., frz. pilisr NN ooruisr, engl, cornsr-

xillar, l. Pfeiler an der Ecke eines Gebäudes, einer

Mauer re. — 2. (Hüttenw.) Pfeiler zwischen Abstich- u.

Balgbrust des Hohofens.

Eckpfosten, na., Eckstäiidn, Lckjliel, frz. potsau eorriiei-,

pisä oornier, eornisr, in., engl. anAls-post, sornsr-

post, sornsr-8tanä, der an der Ecke zweier Bundwände

stehende Ständer.

Eckfäule, 1.1. Steinerne Ecksänlc, frz. solonns I. an^u-

lairs, engl, angular solunan, Säule an der Ecke eines

Gebäudes, eines Pfeilers n., steht entweder frei oder ist in

die Ecke eingebaut oder in einen Falz eingesetzt, der eckig

oder nach einem Quadranten gestaltet sein kann.— ^Höl-

zerne Ecksäule, s. Eckpfosten.

Eckfchaft,iu.,frz saiuds1. ä'snooiAiuii-s, engl, ooimsr-

aliakt, Mauerstück an einem Gebäude, vom letzten Fenster

bis an die Ecke. Vergl. d. Art. Schaft.

Eckfchiene, I., knntschicne, frz. sgusrrs I. äs tsr, engl,

irou sorusr-sramp, Schiene (s. d.), welche ihrer Längen-

richtung nach zu einem Winkel gebogen ist; dient zum Be-

schläge (s. d.) für Ecken von Kisten, Thürsäulen, für Ge-

bäudeecken rc., um das Bestoßen zu verhindern oder den

Eckverband zu verstärken.

Eckfel, m. u. in, 1. s. Achsel2. — 2. s. Jchsel.

rckseln, trs. Z., s. v. w. ächfeln.

Eckfparrrn, IN., s. v. w. Gratsparren.

Eckstab, in., der Fialen, s. Gratstab.

Eckstein, ru., 1. frz. dorus, pisirs äsrslsuä, pisrrs I.

augulairs, p. ä'sneoignurs, ssoiutzon, sooin80u, in.,

engl, oornsretous, seousdsou, 68ooiii30n, Stein an der

Ecke eines Gebäudes od. eines Risalits, bes. s. v. w. Eck-

baud 2 (s.d,). — 2. Prellstein vor der Ecke des Gebäudes.—

3. In der Symbolik ist ein E. auf Christus zu deuten.

Eckstichbalkcn, m., s. d. Art. Balken.

Eckstück, n., frz. soiii in., engl, oornsr, Verzierungen

von Arabesken, in Stukkatur oder Malerei in den vier

Ecken einer Zimmerdecke.

Ecklhürmchen, m, frz. ssdaugustts, toui-slls I. oor-

nidrs, engl.üoülon, dartmauss.d.betr.Art.); namentlich

im normannischen und gothischen Stil kommen sie auch

an Kirchthürmen vor.

Eckvrrband, IN., frz. a886indlLZ6 NI. an^ulairs, engl,

sägs-donä, sässs-joint. 1. Für Mauerwerk unter-

scheidet man den regelrecht eingeluindcnen Lckverlmnd, s. d.

Art. Maucrverband und denmeist aus größeren Steinen,

z. B. aus Quadern, angcsiigtcii Eckvcrlutud, frz. odatus

äNiiooiAiiurs, engl. lonA-anä-8liort-ivoik, s. d. Art.

Mauerverband und angelsächsisch, Fig. 173 und 175. —

2. Für Holz, a) Für liegende Hölzer. Schwellen, Rah-

men rc. s. Anschlitzung, Aufblattung.Aufkämmeu rc., so-

wie d.Art. Holzverbindung, d) Zu Verbindung liegender

und stehender Hölzer s. d.Ärt. Wechseln, Band (Fig. 384),

Blattzapsen, Doppelzapfen, Zapfen rc., sowie d. Art. Holz-

verbindung. o) Zu Verbindung von Bietern, deren Breit-

seiten in einer Ebene liegen („aufs Flache"), s. d. Art.

Füllung, Rahmen, Thüre, Fenster rc. ä) Zu Verbindung

von Bretern aufs Hohe, bei Kästen,

Zargen rc., dient die Verzinkung,

frz, g,88snidla^s Zrain ä'oiAs,

s. Art. Verzinkung, die Verzapfung

(s.Zapfen), der Einschub in dieNuth

(s. d.) oder mit Gratleistcn (s. d.).

Dünne Bieter (a, d, Fig. 1502)

schneidet man häufig nur auf

Gehrung zufammenu. schiebt dann

in dazu gemachte Einschnitte Four-

nierstückchen o o ein; diese Ver-

bindung gewährt natürlich nur

wenig Halt, s) Eckverbände für

Eisen, s. zunächst den Art. Band und Fig. 390, S. 244.

Außerdem sind am zuverlässigsten die inFig.1503 dargc-

stellte Verbindung desEiscnsa mit dem Eisend durch eine

Schraubeu.aufgeuieteteKnaggen6,sowiederinFig.1503

dargestcllte E. mittels Zinken und eisernem Winkel.

Fig. I5Ü2.

Eckverkleidung, I.strz.AÄiniturs corriidrs, engl.an§Is-

ärs83in^, Verkleidung der Putzccken an Korridoren rc.; in

untergeordneten Räu-

men meist nur aus 2,

je 6 — 8 oiu. breiter

Latte gefertigt, inTrep-

penhäusern rc. oft mit

einem Stab rc. verziert

als Eckverklcidung mit

französischem Stab, frz.

L d ou äiu sutadls, en g l

redatsä an^ls-dsaä, s.

Fig. 1505 a, oder mit

freiem Stab, frz. dä-

ion, engl, stalk-dsaä,

Fig. 1505 d. Wenn

man sie vor dem Putzen

anschlägt, kann sie zu-

gleich als Putzlchre

dienen.

Eckverstarkung, I.,

frz. rsuloreemsut, ra.

Sie besteht a) in einem

Streifen vorstehender

Bossagesteine, franz.

'odaiiis, ä'sn6oiAnurs,

ununterbrochen herab-

laufend oder abwechselnd vor- u. zurücktretend, oder auch,

bei gleicher Ausladung abwechselnd mit der langen Seite

nach einer oder der andern der an der Ecke zusammen-

Fig. 1505.

Eckenverzierung.