Kasematte 159 KsssyLa

F'g. 2297.

Lelg erlangt, der dann schnell verwendet werden muß.

Man pflegt anch wohl den Quark vorher in warmem

Wasser zu lösen, doch ist dies weder nöthig noch rathsam.

Neuerdings kommt Aasekittpulvcr in den Handel. Vgl.

übrigens d. Art. Matz.

Gasematte, Sastmatte, ü, srz. und engl. 6L86umts, 4.

(Kriegsb.), bombenfestes Gewölbe unter Festungswerken,

Zu Ausstellung von Geschützen, Aufbewahrung von Mu-

nition, Lebensmitteln u. Ilm das Einstürzen der Gewölbe

bei Beschießung zu verhüten, stützt man sie nicht direkt auf

Futtermauern, sondern auf verlängerte Strebepfeiler an

denselben. Zum Abzug des Pulverrauches läßt man be-

waffnete, d.h. mit Geschütz verseheneK.n womöglich hinten

offen. Neuerdings belegt man die Mauern mit Eisen-

platten, konstruirt wohl auch die ganze K. aus schmiede-

eisernen Platten, Lasemattea-

schilöen; dabei empfiehlt sich das

Abrunden der eisernen Schilde,

sowie der Decken eiserner be-

deckter Geschützstände, um an-

schlagende Projektile abzulen-

ken oder doch ihre Wirkung zu

schwächen, s^.j

Aaseneh, u., s. d. Art. Bad.

Aasernr, Lasrrne, ist franz.

6L86IM6, 4., eNgl. 60,86111, itül.

6U86riiia, Wohngebäude für

Soldaten. Man sehe bei An-

lage derselben auf freie und

gesunde Lage, leichte Kommu-

nikation der einzelnen Theilc,

ferner auf große Höfe und ge-

räumige Zimmer. Man rech-

net für die Größe der Zimmer

aufeinenMann3—4gm. Die

Höheseich^g—3,ggin. Die An-

zahl der in einem Zimmer

unterzubringenden Mann-

schaften, die etwaige Anbrin-

gungu.derUmfangvonCasinos

sür Offiziere u. Unteroffiziere,

eines Betsäls rc., ferner, ob

und wieviel kleinere Zimmer

für Chargirte einzubringen

find, Anzahl der Stallungen,

sowie alle weiteren Bestim-

mungen über andere Räume,

bestimmt das Spezialpro-

gramm in jedem einzelnen

Fall. Offizicrswohnzimmer

bekommen ein Schlafgemach u.

sollten stets so angelegt werden,

daß die Offiziere von hier aus

die Mannschaften gut beauf-

sichtigenkönnen. Speisesäle ge-

hören in die Nähe der Küche und rechnet man auf einen

Mann etwa 60 cmr. Platz am Tisch. Wasch- und Bade-

räume bringe man möglichst in besondere Nebengebäude.

Abtritte u. Netiraden dürfen nicht versteckt liegen. Zweck-

entsprechend ist es; bei dem gedrängten Zusammen-

xannoan, engl. bpF, easüsi, laMsar, 60Ü61', ital. 088-

8stta, span. laAnnai-, lat. laonnar, vertieftes und mir ge-

kehlten Friesen umgebenes Feld, in welchem sich erhaben

gearbeitete oder auch blos durch Malerei dargestellte Ro-

setten oder dergl. befinden. Die K. bekommt meistens qua-

dratische, rautenförmige od. Polygone, selten runde Gestalt,

und mau wendet sic an gewölbten Decken, Bogen, vorzüg-

lich aber an Kuppeln, zu Erleichterung des Gewölbes n.

zugleich zu Verzierung desselben an. Bei Kuppeln stehen

die K.n mit ihren Rosetten gewöhnlich in 4—5 Reihen u.

zwar in nach oben verjüngter Breite und in abnehmender

Größe über einander. Man versieht aber anch ungern noch

häufig gerade Decken mit K.n, in welchem Fall sie dann

Lsscttnideckcii od.lmsetttrte Decken, srz. xlaioiiä d, oamoorw,

eng l, ggllsi-öck oeilinA, heißen. Für solche Kascttendecken,

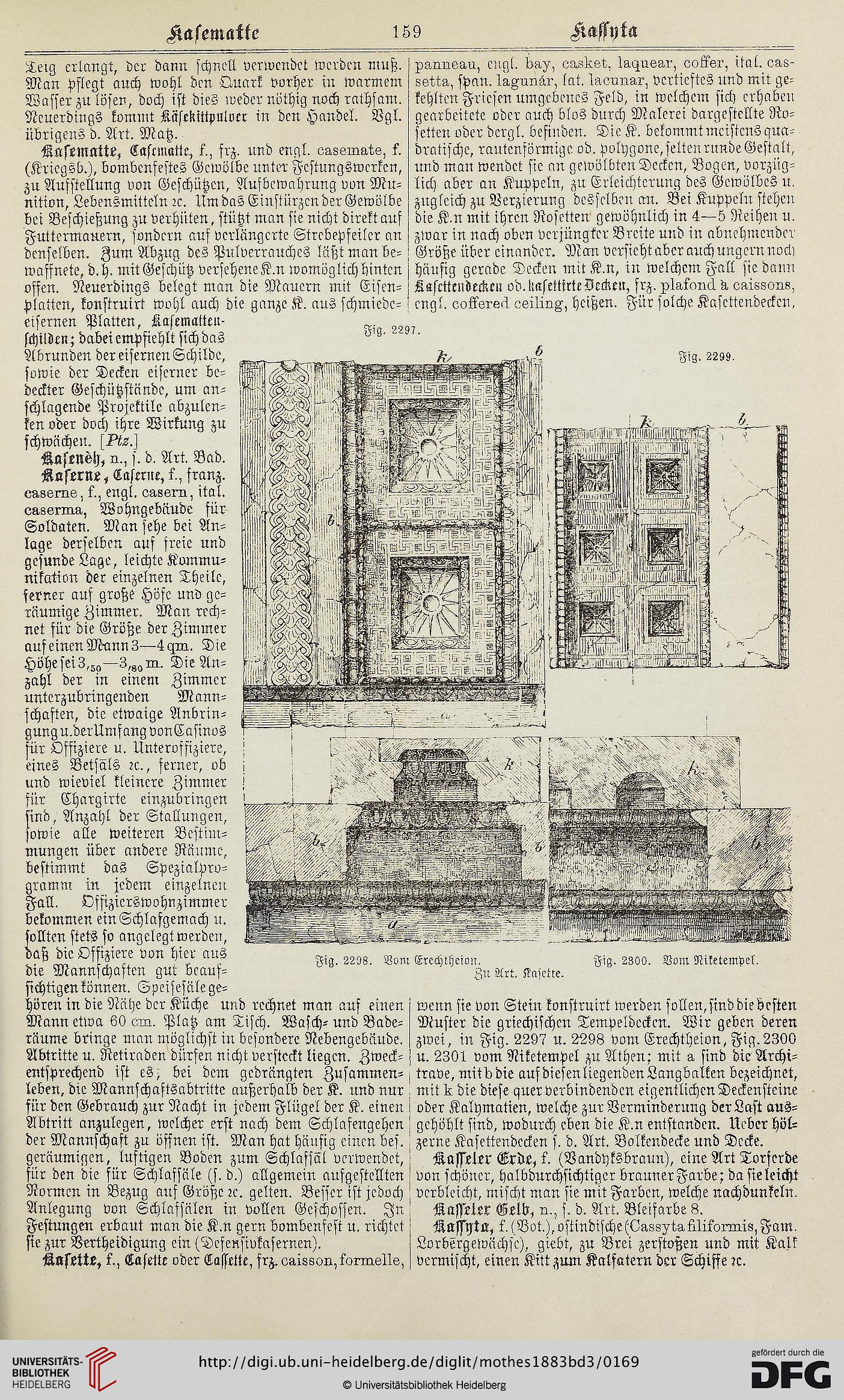

Fig. 2208. Vom Ercchtheion.

Zu Art. Knictle.

Fig. 2300. Vom NikeUmPet.

wenn sie von Stein konstruirt werden sollen, sind die besten

Muster die griechischen Tempeldecken. Wir geben deren

zwei, in Fig. 2297 u. 2298 vom Erechtheion, Fig. 2300

u. 2301 vom Niketempel zu Athen; mit g, sind die Archi-

trave, mitb die auf diesen liegenden Langbalken bezeichnet,

leben, die Mannschaftsabtritte außerhalb der K. und nur mit ü die diese quer verbindenden eigentlichen Deckensteine

für den Gebrauch zur Nacht in jedem Flügel der K. einen ! oder Kalymatien, welche zur Verminderung der Last aus-

Abtritt anzulegen, welcher erst nach dem Schlafengehen ! gehöhlt sind, wodurch eben die K.n entstanden, lieber höl-

der Mannschaft zu öffnen ist. Man hat häufig einen bes. zerne Kasettendccken s. d. Art. Balkendecke und Decke.

geräumigen, luftigen Boden zum Schlafsäl verwendet,

für den die für Schlafsäle (s. d.) allgemein aufgestellten

Normen in Bezug auf Größe u. gelten. Besser ist jedoch

Anlegung von Schlafsälen in vollen Geschossen. In

Festungen erbaut man die K.n gern bombenfest u. richtet

sie zur Bertheidigung ein (Defensivkasernen).

GasLtte, 1., Casette oder Lassrtte, srz. oaisoon, l'oriosllo,

Kasseler Erde, 4. (V andyksbraun), eine Art Torferbe

von schöner, halbdurchsichtiger brauner Farbe; da sieleicht

verbleicht, mischt man sie mit Farben, welche nachdunkcln.

Kasseler Gelb, u., s. d. Art. Bleifarbe 8.

Gassyts, 4. i Bot.), ostindische(6a88^t,g.ii1it'oiiiii8,Fam.

Lorbergewüchse), giebt, zu Brei zerstoßen und mit Kalk

vermischt, einen Kitt zum Kalfatern der Schiffe ?c.

F'g. 2297.

Lelg erlangt, der dann schnell verwendet werden muß.

Man pflegt anch wohl den Quark vorher in warmem

Wasser zu lösen, doch ist dies weder nöthig noch rathsam.

Neuerdings kommt Aasekittpulvcr in den Handel. Vgl.

übrigens d. Art. Matz.

Gasematte, Sastmatte, ü, srz. und engl. 6L86umts, 4.

(Kriegsb.), bombenfestes Gewölbe unter Festungswerken,

Zu Ausstellung von Geschützen, Aufbewahrung von Mu-

nition, Lebensmitteln u. Ilm das Einstürzen der Gewölbe

bei Beschießung zu verhüten, stützt man sie nicht direkt auf

Futtermauern, sondern auf verlängerte Strebepfeiler an

denselben. Zum Abzug des Pulverrauches läßt man be-

waffnete, d.h. mit Geschütz verseheneK.n womöglich hinten

offen. Neuerdings belegt man die Mauern mit Eisen-

platten, konstruirt wohl auch die ganze K. aus schmiede-

eisernen Platten, Lasemattea-

schilöen; dabei empfiehlt sich das

Abrunden der eisernen Schilde,

sowie der Decken eiserner be-

deckter Geschützstände, um an-

schlagende Projektile abzulen-

ken oder doch ihre Wirkung zu

schwächen, s^.j

Aaseneh, u., s. d. Art. Bad.

Aasernr, Lasrrne, ist franz.

6L86IM6, 4., eNgl. 60,86111, itül.

6U86riiia, Wohngebäude für

Soldaten. Man sehe bei An-

lage derselben auf freie und

gesunde Lage, leichte Kommu-

nikation der einzelnen Theilc,

ferner auf große Höfe und ge-

räumige Zimmer. Man rech-

net für die Größe der Zimmer

aufeinenMann3—4gm. Die

Höheseich^g—3,ggin. Die An-

zahl der in einem Zimmer

unterzubringenden Mann-

schaften, die etwaige Anbrin-

gungu.derUmfangvonCasinos

sür Offiziere u. Unteroffiziere,

eines Betsäls rc., ferner, ob

und wieviel kleinere Zimmer

für Chargirte einzubringen

find, Anzahl der Stallungen,

sowie alle weiteren Bestim-

mungen über andere Räume,

bestimmt das Spezialpro-

gramm in jedem einzelnen

Fall. Offizicrswohnzimmer

bekommen ein Schlafgemach u.

sollten stets so angelegt werden,

daß die Offiziere von hier aus

die Mannschaften gut beauf-

sichtigenkönnen. Speisesäle ge-

hören in die Nähe der Küche und rechnet man auf einen

Mann etwa 60 cmr. Platz am Tisch. Wasch- und Bade-

räume bringe man möglichst in besondere Nebengebäude.

Abtritte u. Netiraden dürfen nicht versteckt liegen. Zweck-

entsprechend ist es; bei dem gedrängten Zusammen-

xannoan, engl. bpF, easüsi, laMsar, 60Ü61', ital. 088-

8stta, span. laAnnai-, lat. laonnar, vertieftes und mir ge-

kehlten Friesen umgebenes Feld, in welchem sich erhaben

gearbeitete oder auch blos durch Malerei dargestellte Ro-

setten oder dergl. befinden. Die K. bekommt meistens qua-

dratische, rautenförmige od. Polygone, selten runde Gestalt,

und mau wendet sic an gewölbten Decken, Bogen, vorzüg-

lich aber an Kuppeln, zu Erleichterung des Gewölbes n.

zugleich zu Verzierung desselben an. Bei Kuppeln stehen

die K.n mit ihren Rosetten gewöhnlich in 4—5 Reihen u.

zwar in nach oben verjüngter Breite und in abnehmender

Größe über einander. Man versieht aber anch ungern noch

häufig gerade Decken mit K.n, in welchem Fall sie dann

Lsscttnideckcii od.lmsetttrte Decken, srz. xlaioiiä d, oamoorw,

eng l, ggllsi-öck oeilinA, heißen. Für solche Kascttendecken,

Fig. 2208. Vom Ercchtheion.

Zu Art. Knictle.

Fig. 2300. Vom NikeUmPet.

wenn sie von Stein konstruirt werden sollen, sind die besten

Muster die griechischen Tempeldecken. Wir geben deren

zwei, in Fig. 2297 u. 2298 vom Erechtheion, Fig. 2300

u. 2301 vom Niketempel zu Athen; mit g, sind die Archi-

trave, mitb die auf diesen liegenden Langbalken bezeichnet,

leben, die Mannschaftsabtritte außerhalb der K. und nur mit ü die diese quer verbindenden eigentlichen Deckensteine

für den Gebrauch zur Nacht in jedem Flügel der K. einen ! oder Kalymatien, welche zur Verminderung der Last aus-

Abtritt anzulegen, welcher erst nach dem Schlafengehen ! gehöhlt sind, wodurch eben die K.n entstanden, lieber höl-

der Mannschaft zu öffnen ist. Man hat häufig einen bes. zerne Kasettendccken s. d. Art. Balkendecke und Decke.

geräumigen, luftigen Boden zum Schlafsäl verwendet,

für den die für Schlafsäle (s. d.) allgemein aufgestellten

Normen in Bezug auf Größe u. gelten. Besser ist jedoch

Anlegung von Schlafsälen in vollen Geschossen. In

Festungen erbaut man die K.n gern bombenfest u. richtet

sie zur Bertheidigung ein (Defensivkasernen).

GasLtte, 1., Casette oder Lassrtte, srz. oaisoon, l'oriosllo,

Kasseler Erde, 4. (V andyksbraun), eine Art Torferbe

von schöner, halbdurchsichtiger brauner Farbe; da sieleicht

verbleicht, mischt man sie mit Farben, welche nachdunkcln.

Kasseler Gelb, u., s. d. Art. Bleifarbe 8.

Gassyts, 4. i Bot.), ostindische(6a88^t,g.ii1it'oiiiii8,Fam.

Lorbergewüchse), giebt, zu Brei zerstoßen und mit Kalk

vermischt, einen Kitt zum Kalfatern der Schiffe ?c.