Krreöek 197 LuikeMs

zusammengeballt erscheint; oftist diesem K. die Form eines

Kopfes gegeben. Vergl. d. Art. italienisch-gothische Bau-

weise, Fig. 2224 n und o.

Ambe!, m., 1. (Masch.) auch Neittt, Lödci, m., franz.

sturiu, ALrrot, in., olltzvitts st touruigutzt, trs8i11ou,

engl. ^oo1äinK-8tiob, rvoolätzr, toA^tzl, Stück Holz, in

das Seil eines Haspels oder Göpels oder sonst ein Seil

quer hineingesteckt, oder auch zwischen zwei parallele Seile

oder zwei Ketten quer hindurchgelegt, oder mittels beson-

deren Knotens (Luedclknoteii, Bremsknoten) darin befestigt,

um durch Drehung des K.s das Seil w. fester zu spannen.

— 2. (Schloss.) frz. olsk äs ellalus, engl. B oder stez- ot a ^

ollaiu, ein Stück Eisen in Gestalt eines B. Es dient zu

Schließung der Ketten rc. und wird zu diesem Behuf durch

den am Ende einer Kette befindlichen oder im Lauf der- >

selben von Zeit zu Zeit als etwas größeres Glied einge- !

fügten Kuebelring gesteckt.

Ambeldrückrr, m., einseitiger Thürgriff, ähnlich dem

Kreuzgriff, nur daß eben der eine Arm, der von der Schlag-

leiste abgekehrte und der Baudseitczugekehrte, aufdenman

drückt, länger ist; derartige Griffe drücken natürlich sehr

auf die betreffende Feder, hängen bei Abnutzung des ^

Schlosses leicht schlaff herab und verlangen daher eine be- >

sondere Contrefeder im Schloß.

Amcht, m., 1. auch Stehknecht, frz. ssrvants, st, valst

m. ätz xitzä, engl. 8u^>xort-sto6Ü (Tischl. u. Zimm.), In-

strument zur Unterstützung langer Breter, welche an dem

einen Ende in die Vorderzange der Hobelbank (s. d.) ge-

spannt sind. — 2. (Wasserb.) auch Rammknecht, s. After-

ramme. — 3. Hemmstütze.

Luve, s., engl., 1. s. v. w. oroob an einemUeberschlag-

sims (s. d.). — 2. Knie, Schiffsknie. — 3. Kniestück in

Rohrenleitungen.

Lvee-rsktvr'I 8., engl.(Zimm.), Lntesparren, am untern

Ende gekrümmter Sparren.

Lnstz-timdtzr', s., engl., Knieholz, Lass, d. h. von der

Natur gekrümmtes Holz.

Kneifen, trs. Z., beim Einsetzen von Verbandstücken,

die noch nicht ihre völlige Stellung haben, nachhclfen, ge-

schieht, indem man die Axt mit der Schneide zwischen beide

Hölzer setzt und den Stiel der Axt als Hebel braucht.

AnriUMtge, Lnciszaugc, ist f. d. Ars. Beißzange.

ÄMph, Lauoiws, Lanopos, Lhlnibi, Auuphi (ägypt.

Mythos), geheimnisvolles Symbol der fruchtgebenden

Natur. Wird fest umgürtet oder ganz verhüllt, auch wohl

mit einem Sperberkopf (Allwissenheit, durch das scharfe

Auge des Sperbers angedeutet) abgebildet; s. den ,Art.

ägyptischer Stil.

MrphschiüNZr, st (ägypt. Myth.), die Schlange, welche,

sich in den Schwanz beißend, einenKreis bildend, meinem

Kreis befindlich, oder eine Kugel umwindend, Symbol des

Kneph ist und, gleich diesem, einen Sperberkopf erhält.

Knetmühle, st, Maschine zum Durchknetcndes Thones

in Ziegeleien; s. d. Art. Kleinmühle u. Ziegelfabrikation.

KmrK, na. 1. frz. drisurtz,st, engl, drsak, drisurs, die

Brechung einer Dachfläche, einer Mauer re. nach einem

stumpfen Winkel. —2.frz. außls,na.,engl. sä^s (Schiffb.)

bei Schiffen, welche ein Vorderkastell besitzen, die Ecke,

welche da entsteht, wo die Vorspanten, Lnickspüntcn, in die

lothrechte Richtung übergehen.

Ämckmulf, ru. (Schiffb.), frz. ooutrtz-voüttz, engl.ux>-

xsr tzouuttzr, «tzoouä oouuttzr, kleine Gilling (s.d.) über

der größeren.

AnickZKNtt, m., Einfriedigung von Buschwerk.

Anie, u., auch Knieholz genannt, gebogenes Holzstück,

welches zu Befestigung zweier meinem Winkel zusammen-

stoßender Hölzer dient. — 2. frz. eouäs, m.. engl. llusL,

au^ltz, sldorv (Wasserb.), der Ort, wo zwei' Hölzer oder

Holzröhren in einem Winkel zusammenstoßen, oft durch

ein gebogenes Röhrenstück, Lnicrohre, vermittelt. —

3. Ebenso von eisernen Röhren. — 4. (Schiffb.) auch

Frange genannt, frz. tzourds, engl. Kuss, ital. draoeiuolo,

span, tzurva, knie- oder armförmiges Stück Krummholz.

Man unterscheidet besonders: a) Deckknie oder Balken-

knie (s. d.); d) Backenknie, auch Schloiknie genannt, die

Schließknie des Galions, welche dicAusleger des Galions

zu beiden Seiten mit dem Bug verbinden; a) Bctingsknie,

Stechknie des Betings, s. d. Art. Beting; ä) Galionsknie,

Stütze der Galions-Regclingen; s) Gillingsknie, s.d.Art.

Gilling; st) Heckknie an: Heckbalken und den Spiegelwran-

gen, liegen horizontal mit dem einen Arm am Heckbalken

oder an einer Wränge, mit dem andern über mehrere

Spanten hin; gyHinterstevenknie od. Reitknie, der liegende

Arm ist mit den Kielklötzen verbolzt, der stehende liegtam

Achtersteven innen an; ll) s. Kniehebel.

Anirdänkchrn- u., frz. 8A6uoui11oir, u.,engl.liL8806Ü,

s. d. Art. Beichtstuhl und Kirchcnftuhl.

Amrge!enk, Lnier>rrjse,st,srz.st8l8U6itzrru. ätztzouxoir,

engl. Üz--xr688, eine Maschine, mit welchcrman durch eine

geringe Kraft großen Druck auszuüben im Stande ist, so

genannt, weil ihre Wirksamkeit große Aehnlichkeit besitzt

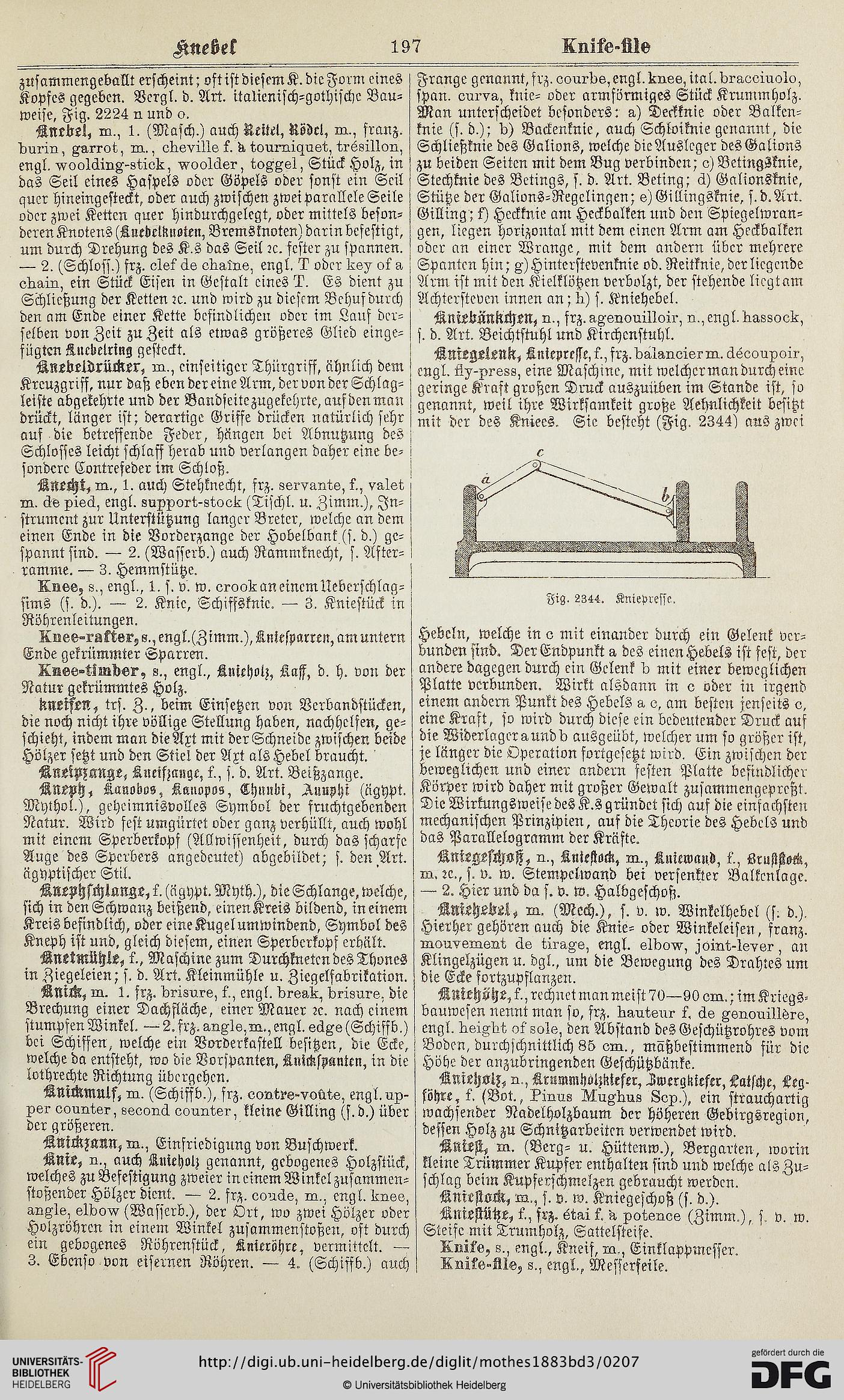

mit der des Kniees. Sie besteht (Fig. 2344) aus zwei

Hebeln, welche in v mit einander durch ein Gelenk ver-

bunden sind. Der Endpunkt a des eiuen Hebels ist fest, der

andere dagegen durch ein Gelenk st mit einer beweglichen

Platte verbunden. Wirkt alsdann in 6 oder in irgend

einem andern Punkt des Hebels s. o, am besten jenseits «,

eine Kraft, so wird durch diese ein bedeutender Druck auf

die Widerlager 8 und st ausgeübt, welcher um so größer ist,

je länger die Operation fortgesetzt wird. Ein zwischen der

beweglichen und einer andern festen Platte befindlicher

Körper wird daher mit großer Gewalt zusammengepreßt.

Die Wirkungsweise des K.s gründet sich auf die einfachsten

mechanischen Prinzipien, auf die Theorie des Hebels und

das Parallelogramm der Kräfte.

Anirgeschsß, u., üntefiack, m., Lnrervarid, ist 6ruMM,

m. re., s. v. w. Stempelwand bei versenkter Balkenlage.

— 2. Hier und da s. v. w. Halbgeschoß.

MiehLdsl- in. (Mcch.), f. v. w. Winkelhebel (st d.).

Hierher gehören auch die Knie- oder Winkeleiseu, franz.

mouvsratzut ätz tiraKS, engl, slkorv, joiitt-levor, an

Klingelzügen u. dgl., um die Bewegung des Drahtes um

die Ecke sortzupflanzen.

Kuiehshr, st, rechnet man meist 70—90 eru.; im Kriegs-

bauwesen nennt man so, frz. stauttzur- st äs §tzuoui11tzi-6,

engl. sttziAÜt ot'solk, den Abstand des Geschützrohres vom

Boden, durchschnittlich 8ö om., mäßbestimmend für die

Höhe der anzubringenden Geschützbänke.

Amehstz, u., LnimmholMrser, Kwrrgkirftr, Latsche, Leg-

föhre, 5. (Bot., kiuu.8 ÄstuKÜus 8ex.), ein strauchartig

wachsender Nadelholzbaum der höheren Gebirgsregion,

dessen Holz zu Schnitzarbeiten verwendet wird.

MirZst m. (Berg- u. Hüttcnw.), Bergarten, worin

kleine Trümmer Kupfer enthalten sind und welche als Zu-

schlag beim Kupserschmelzen gebraucht werden.

Anirstsllft m,, s. v. w. Kniegeschoß (s. d.).

KmeMkr, st, frz. ätai st 8 pottzuos (Zimm.), s. v. w.

Steife mit Trumholz, Sattelsteise.

Lullst, 8., engl., Kneif, ra., Einklappmcsser.

Lulktz-KlH, 8., eng!., Messerfeile.

zusammengeballt erscheint; oftist diesem K. die Form eines

Kopfes gegeben. Vergl. d. Art. italienisch-gothische Bau-

weise, Fig. 2224 n und o.

Ambe!, m., 1. (Masch.) auch Neittt, Lödci, m., franz.

sturiu, ALrrot, in., olltzvitts st touruigutzt, trs8i11ou,

engl. ^oo1äinK-8tiob, rvoolätzr, toA^tzl, Stück Holz, in

das Seil eines Haspels oder Göpels oder sonst ein Seil

quer hineingesteckt, oder auch zwischen zwei parallele Seile

oder zwei Ketten quer hindurchgelegt, oder mittels beson-

deren Knotens (Luedclknoteii, Bremsknoten) darin befestigt,

um durch Drehung des K.s das Seil w. fester zu spannen.

— 2. (Schloss.) frz. olsk äs ellalus, engl. B oder stez- ot a ^

ollaiu, ein Stück Eisen in Gestalt eines B. Es dient zu

Schließung der Ketten rc. und wird zu diesem Behuf durch

den am Ende einer Kette befindlichen oder im Lauf der- >

selben von Zeit zu Zeit als etwas größeres Glied einge- !

fügten Kuebelring gesteckt.

Ambeldrückrr, m., einseitiger Thürgriff, ähnlich dem

Kreuzgriff, nur daß eben der eine Arm, der von der Schlag-

leiste abgekehrte und der Baudseitczugekehrte, aufdenman

drückt, länger ist; derartige Griffe drücken natürlich sehr

auf die betreffende Feder, hängen bei Abnutzung des ^

Schlosses leicht schlaff herab und verlangen daher eine be- >

sondere Contrefeder im Schloß.

Amcht, m., 1. auch Stehknecht, frz. ssrvants, st, valst

m. ätz xitzä, engl. 8u^>xort-sto6Ü (Tischl. u. Zimm.), In-

strument zur Unterstützung langer Breter, welche an dem

einen Ende in die Vorderzange der Hobelbank (s. d.) ge-

spannt sind. — 2. (Wasserb.) auch Rammknecht, s. After-

ramme. — 3. Hemmstütze.

Luve, s., engl., 1. s. v. w. oroob an einemUeberschlag-

sims (s. d.). — 2. Knie, Schiffsknie. — 3. Kniestück in

Rohrenleitungen.

Lvee-rsktvr'I 8., engl.(Zimm.), Lntesparren, am untern

Ende gekrümmter Sparren.

Lnstz-timdtzr', s., engl., Knieholz, Lass, d. h. von der

Natur gekrümmtes Holz.

Kneifen, trs. Z., beim Einsetzen von Verbandstücken,

die noch nicht ihre völlige Stellung haben, nachhclfen, ge-

schieht, indem man die Axt mit der Schneide zwischen beide

Hölzer setzt und den Stiel der Axt als Hebel braucht.

AnriUMtge, Lnciszaugc, ist f. d. Ars. Beißzange.

ÄMph, Lauoiws, Lanopos, Lhlnibi, Auuphi (ägypt.

Mythos), geheimnisvolles Symbol der fruchtgebenden

Natur. Wird fest umgürtet oder ganz verhüllt, auch wohl

mit einem Sperberkopf (Allwissenheit, durch das scharfe

Auge des Sperbers angedeutet) abgebildet; s. den ,Art.

ägyptischer Stil.

MrphschiüNZr, st (ägypt. Myth.), die Schlange, welche,

sich in den Schwanz beißend, einenKreis bildend, meinem

Kreis befindlich, oder eine Kugel umwindend, Symbol des

Kneph ist und, gleich diesem, einen Sperberkopf erhält.

Knetmühle, st, Maschine zum Durchknetcndes Thones

in Ziegeleien; s. d. Art. Kleinmühle u. Ziegelfabrikation.

KmrK, na. 1. frz. drisurtz,st, engl, drsak, drisurs, die

Brechung einer Dachfläche, einer Mauer re. nach einem

stumpfen Winkel. —2.frz. außls,na.,engl. sä^s (Schiffb.)

bei Schiffen, welche ein Vorderkastell besitzen, die Ecke,

welche da entsteht, wo die Vorspanten, Lnickspüntcn, in die

lothrechte Richtung übergehen.

Ämckmulf, ru. (Schiffb.), frz. ooutrtz-voüttz, engl.ux>-

xsr tzouuttzr, «tzoouä oouuttzr, kleine Gilling (s.d.) über

der größeren.

AnickZKNtt, m., Einfriedigung von Buschwerk.

Anie, u., auch Knieholz genannt, gebogenes Holzstück,

welches zu Befestigung zweier meinem Winkel zusammen-

stoßender Hölzer dient. — 2. frz. eouäs, m.. engl. llusL,

au^ltz, sldorv (Wasserb.), der Ort, wo zwei' Hölzer oder

Holzröhren in einem Winkel zusammenstoßen, oft durch

ein gebogenes Röhrenstück, Lnicrohre, vermittelt. —

3. Ebenso von eisernen Röhren. — 4. (Schiffb.) auch

Frange genannt, frz. tzourds, engl. Kuss, ital. draoeiuolo,

span, tzurva, knie- oder armförmiges Stück Krummholz.

Man unterscheidet besonders: a) Deckknie oder Balken-

knie (s. d.); d) Backenknie, auch Schloiknie genannt, die

Schließknie des Galions, welche dicAusleger des Galions

zu beiden Seiten mit dem Bug verbinden; a) Bctingsknie,

Stechknie des Betings, s. d. Art. Beting; ä) Galionsknie,

Stütze der Galions-Regclingen; s) Gillingsknie, s.d.Art.

Gilling; st) Heckknie an: Heckbalken und den Spiegelwran-

gen, liegen horizontal mit dem einen Arm am Heckbalken

oder an einer Wränge, mit dem andern über mehrere

Spanten hin; gyHinterstevenknie od. Reitknie, der liegende

Arm ist mit den Kielklötzen verbolzt, der stehende liegtam

Achtersteven innen an; ll) s. Kniehebel.

Anirdänkchrn- u., frz. 8A6uoui11oir, u.,engl.liL8806Ü,

s. d. Art. Beichtstuhl und Kirchcnftuhl.

Amrge!enk, Lnier>rrjse,st,srz.st8l8U6itzrru. ätztzouxoir,

engl. Üz--xr688, eine Maschine, mit welchcrman durch eine

geringe Kraft großen Druck auszuüben im Stande ist, so

genannt, weil ihre Wirksamkeit große Aehnlichkeit besitzt

mit der des Kniees. Sie besteht (Fig. 2344) aus zwei

Hebeln, welche in v mit einander durch ein Gelenk ver-

bunden sind. Der Endpunkt a des eiuen Hebels ist fest, der

andere dagegen durch ein Gelenk st mit einer beweglichen

Platte verbunden. Wirkt alsdann in 6 oder in irgend

einem andern Punkt des Hebels s. o, am besten jenseits «,

eine Kraft, so wird durch diese ein bedeutender Druck auf

die Widerlager 8 und st ausgeübt, welcher um so größer ist,

je länger die Operation fortgesetzt wird. Ein zwischen der

beweglichen und einer andern festen Platte befindlicher

Körper wird daher mit großer Gewalt zusammengepreßt.

Die Wirkungsweise des K.s gründet sich auf die einfachsten

mechanischen Prinzipien, auf die Theorie des Hebels und

das Parallelogramm der Kräfte.

Anirgeschsß, u., üntefiack, m., Lnrervarid, ist 6ruMM,

m. re., s. v. w. Stempelwand bei versenkter Balkenlage.

— 2. Hier und da s. v. w. Halbgeschoß.

MiehLdsl- in. (Mcch.), f. v. w. Winkelhebel (st d.).

Hierher gehören auch die Knie- oder Winkeleiseu, franz.

mouvsratzut ätz tiraKS, engl, slkorv, joiitt-levor, an

Klingelzügen u. dgl., um die Bewegung des Drahtes um

die Ecke sortzupflanzen.

Kuiehshr, st, rechnet man meist 70—90 eru.; im Kriegs-

bauwesen nennt man so, frz. stauttzur- st äs §tzuoui11tzi-6,

engl. sttziAÜt ot'solk, den Abstand des Geschützrohres vom

Boden, durchschnittlich 8ö om., mäßbestimmend für die

Höhe der anzubringenden Geschützbänke.

Amehstz, u., LnimmholMrser, Kwrrgkirftr, Latsche, Leg-

föhre, 5. (Bot., kiuu.8 ÄstuKÜus 8ex.), ein strauchartig

wachsender Nadelholzbaum der höheren Gebirgsregion,

dessen Holz zu Schnitzarbeiten verwendet wird.

MirZst m. (Berg- u. Hüttcnw.), Bergarten, worin

kleine Trümmer Kupfer enthalten sind und welche als Zu-

schlag beim Kupserschmelzen gebraucht werden.

Anirstsllft m,, s. v. w. Kniegeschoß (s. d.).

KmeMkr, st, frz. ätai st 8 pottzuos (Zimm.), s. v. w.

Steife mit Trumholz, Sattelsteise.

Lullst, 8., engl., Kneif, ra., Einklappmcsser.

Lulktz-KlH, 8., eng!., Messerfeile.