Kragstück 219 Kraßn

od.dgl,, nach mehreren Seitenhin ausladen, wie Fig. 2370

bis 2377. — Bei Fig. 2371,72,73,76, ebenso bei Fig. 1146

Fig. 2371.

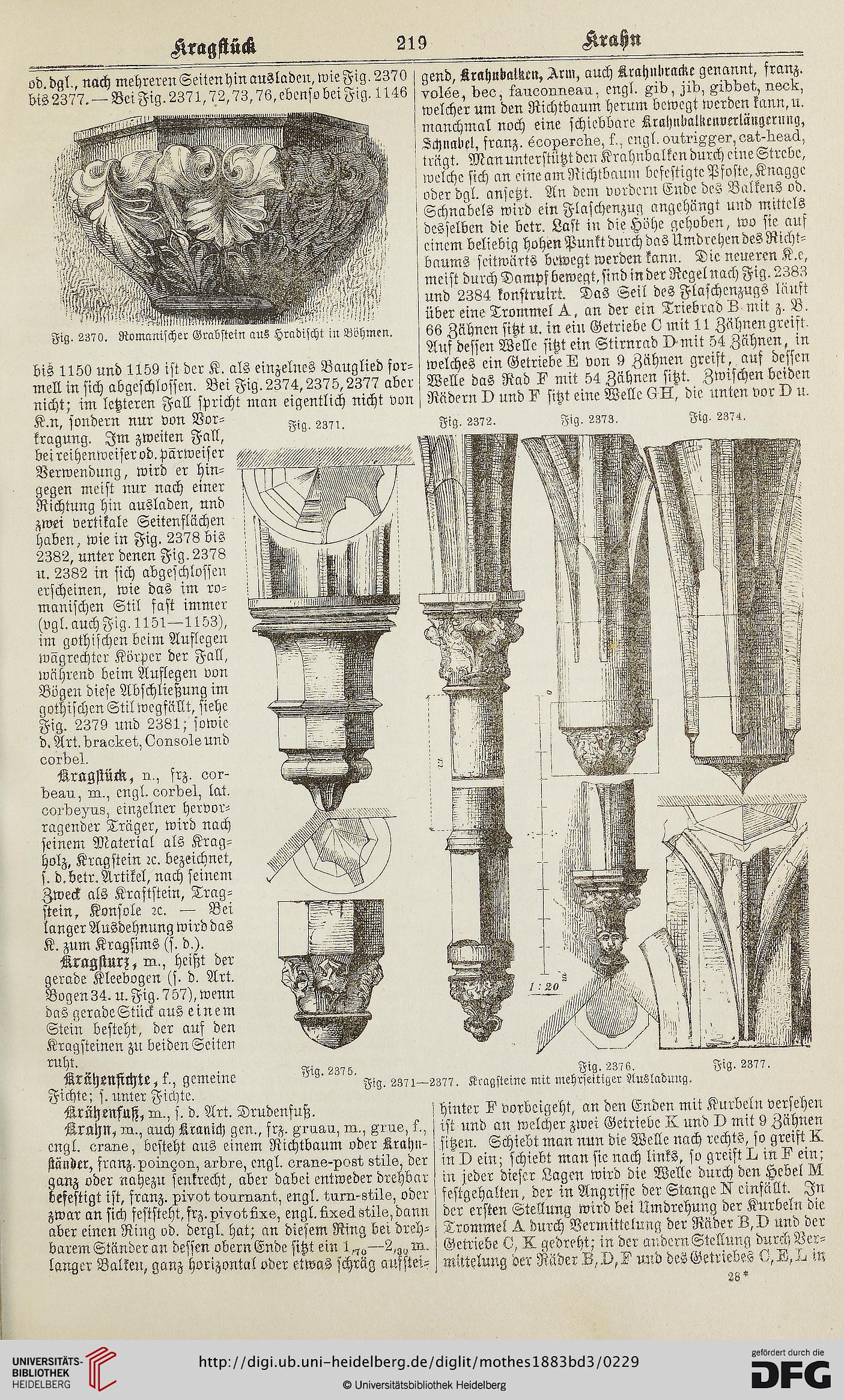

Fig. 2370. Romanischer Grabstein aus Hradijcht in Böhmen.

bis 1150 und 1159 ist der K. als einzelnes Bauglied for-

mell in sich abgeschlossen. Bei Fig. 2374,2375,2377 aber

nicht; im letzteren Fall spricht man eigentlich nicht von

K.n, sondern nur von Vor-

kragung. Im zweiten Fall,

beireihenweiser od.pärweiser

Verwendung, wird er hin-

gegen meist nur nach einer

Richtung hin ausladen, und

zwei vertikale Seitenflächen

haben, wie in Fig. 2378 bis

2382, unter denen Fig. 2378

u. 2382 in sich abgeschlossen

erscheinen, wie das im ro-

manischen Stil fast immer

(vgl. auchFig. 1151—1153),

im gothischen beim Auflegen

wägrechtcr Körper der Fall,

während beim Auslegen von

Bogen diese Abschließung im

gothischen Stil wegsällt, siehe

Fig. 2379 und 2381; sowie

d. Art. bravüvk, Eonsolv und

vorbei.

KragMck, u., frz. vor-

beau, m., engl, vorbei, lat.

vorbezms, einzelner hervor-

ragender Träger, wird nach

seinem Material als Krag-

holz, Kragstein re. bezeichnet,

s. d.betr. Artikel, nach seinem

Zweck als Kraststein, Trag-

stein, Konsole rc. — Bei

langer Ausdehnung wird das

K. zum Kragsims ('s. d.).

Kragstur;, m., heißt der

gerade Kleebogen (s. d. Art.

Bogen34. u.Fig.757),wenn

das gerade Stück aus einem

Stein besteht, der auf den

Kragsteinen zu beiden Seiten

ruht.

Krähenfichte, ü, gemeine

Fichte; s. unter Fichte.

Krähensufi, m., s. d. Art. Drudenfuß.

Krahn, ra., auch Kranich gen., frz. ^ruau, na., gn uv, ll,

engl, erans, besteht aus einem Richtbaum oder Lrahii-

jtäiider, franz. poiutzou, arbos, engl, ei-arm-post, 8kiis, der

ganz oder nahezu senkrecht, aber dabei entweder drehbar

befestigt ist, franz. xivok kournank, engl, lurn-stils, oder

zwar an sich feststeht, frz. pivotLxv, engl, llxsckstilv, dann

aber einen Ring od. dergl. hat; an diesem Ring bet dreh-

barem Ständer an dessen obern Ende sitzt ein 1,^—2.g,,m.

langer Balken, ganz horizontal oder etwas schräg aufstei-

gend, Lrahndalimi, Arm, auch Lrahiilwacke genannt, franz.

volvs, bsv, lbnvonnsaa, engl, ^ib, sib, ^ibdsk, nvvb,

welcher um den Richtbaum herum bewegt werden kann,u.

manchmal noch eine schiebbare Lrahniialllcnverlängcrung,

Zchnabel, franz. vooxvrvbs, ü, engl. oukniA^sr,vLk-b6aä,

trägt. Man unterstützt den Krahnbalken durch eine Strebe,

. ivelchc sich an eine am Richtbaum befestigte Pfoste, Knagge

oder dgl. ansctzt. An dem »ordern Ende des Balkens od.

^ Schnabels wird ein Flaschenzug eingehängt und mittels

desselben die bctr. Last in die Höhe gehoben, wo sie auf

einem beliebig hohen Punkt durch das Umdrehen des Richt-

baums seitwärts bewegt werden kann. Die neueren K.e,

meist durch Dampf bewegt, sind in der Regel nach Fig. 2383

und 2384 konstruirt. Das Seil des Flaschenzugs läuft

über eine Trommel A, an der ein Triebrad 8 mit z. B.

66 Zähnen sitzt u. in ein Getriebe 0 mit 11 Zähnen greift.

Auf dessen Welle sitzt ein Stirnrad O-mit 54 Zähnen, in

welches ein Getriebe 8 von 9 Zähnen greift, aus dessen

Welle das Rad 8 mit 54 Zähnen sitzt. Zwischen beiden

Rädern I) und 8 sitzt eine Welle 6II, die unten vor I) u.

Fig. 2372.

Fig. 2373.

Fig. 2374.

Fig. 2375.

Fig. 237 6.

Fig. 2371—2377. Kragsteine mit mehrseitiger Ausladung.

Fig. 2377.

hinter 8 vorbeigeht, an dm Enden mit Kurbeln versehen

ist und an welcher zwei Getriebe L und I) mit 9 Zähnen

sitzen. Schiebt man nun die Welle nach rechts, so greift L

in I) ein; schiebt man sic nach links, so greift 8 in 8 ein;

in jeder dieser Lagen wird die Welle durch den Hebel M

festgehalten, der in Angriffe der Stange X cinfällt. In

der ersten Stellung wird bei Umdrehung der Kurbeln die

Trommel T durch Vermittelung der Räder ö,D und der

Getriebe 0, L gedreht; in der andern Stellung durch Ver-

mittelung der Räder und des Getriebes shD.T, m

od.dgl,, nach mehreren Seitenhin ausladen, wie Fig. 2370

bis 2377. — Bei Fig. 2371,72,73,76, ebenso bei Fig. 1146

Fig. 2371.

Fig. 2370. Romanischer Grabstein aus Hradijcht in Böhmen.

bis 1150 und 1159 ist der K. als einzelnes Bauglied for-

mell in sich abgeschlossen. Bei Fig. 2374,2375,2377 aber

nicht; im letzteren Fall spricht man eigentlich nicht von

K.n, sondern nur von Vor-

kragung. Im zweiten Fall,

beireihenweiser od.pärweiser

Verwendung, wird er hin-

gegen meist nur nach einer

Richtung hin ausladen, und

zwei vertikale Seitenflächen

haben, wie in Fig. 2378 bis

2382, unter denen Fig. 2378

u. 2382 in sich abgeschlossen

erscheinen, wie das im ro-

manischen Stil fast immer

(vgl. auchFig. 1151—1153),

im gothischen beim Auflegen

wägrechtcr Körper der Fall,

während beim Auslegen von

Bogen diese Abschließung im

gothischen Stil wegsällt, siehe

Fig. 2379 und 2381; sowie

d. Art. bravüvk, Eonsolv und

vorbei.

KragMck, u., frz. vor-

beau, m., engl, vorbei, lat.

vorbezms, einzelner hervor-

ragender Träger, wird nach

seinem Material als Krag-

holz, Kragstein re. bezeichnet,

s. d.betr. Artikel, nach seinem

Zweck als Kraststein, Trag-

stein, Konsole rc. — Bei

langer Ausdehnung wird das

K. zum Kragsims ('s. d.).

Kragstur;, m., heißt der

gerade Kleebogen (s. d. Art.

Bogen34. u.Fig.757),wenn

das gerade Stück aus einem

Stein besteht, der auf den

Kragsteinen zu beiden Seiten

ruht.

Krähenfichte, ü, gemeine

Fichte; s. unter Fichte.

Krähensufi, m., s. d. Art. Drudenfuß.

Krahn, ra., auch Kranich gen., frz. ^ruau, na., gn uv, ll,

engl, erans, besteht aus einem Richtbaum oder Lrahii-

jtäiider, franz. poiutzou, arbos, engl, ei-arm-post, 8kiis, der

ganz oder nahezu senkrecht, aber dabei entweder drehbar

befestigt ist, franz. xivok kournank, engl, lurn-stils, oder

zwar an sich feststeht, frz. pivotLxv, engl, llxsckstilv, dann

aber einen Ring od. dergl. hat; an diesem Ring bet dreh-

barem Ständer an dessen obern Ende sitzt ein 1,^—2.g,,m.

langer Balken, ganz horizontal oder etwas schräg aufstei-

gend, Lrahndalimi, Arm, auch Lrahiilwacke genannt, franz.

volvs, bsv, lbnvonnsaa, engl, ^ib, sib, ^ibdsk, nvvb,

welcher um den Richtbaum herum bewegt werden kann,u.

manchmal noch eine schiebbare Lrahniialllcnverlängcrung,

Zchnabel, franz. vooxvrvbs, ü, engl. oukniA^sr,vLk-b6aä,

trägt. Man unterstützt den Krahnbalken durch eine Strebe,

. ivelchc sich an eine am Richtbaum befestigte Pfoste, Knagge

oder dgl. ansctzt. An dem »ordern Ende des Balkens od.

^ Schnabels wird ein Flaschenzug eingehängt und mittels

desselben die bctr. Last in die Höhe gehoben, wo sie auf

einem beliebig hohen Punkt durch das Umdrehen des Richt-

baums seitwärts bewegt werden kann. Die neueren K.e,

meist durch Dampf bewegt, sind in der Regel nach Fig. 2383

und 2384 konstruirt. Das Seil des Flaschenzugs läuft

über eine Trommel A, an der ein Triebrad 8 mit z. B.

66 Zähnen sitzt u. in ein Getriebe 0 mit 11 Zähnen greift.

Auf dessen Welle sitzt ein Stirnrad O-mit 54 Zähnen, in

welches ein Getriebe 8 von 9 Zähnen greift, aus dessen

Welle das Rad 8 mit 54 Zähnen sitzt. Zwischen beiden

Rädern I) und 8 sitzt eine Welle 6II, die unten vor I) u.

Fig. 2372.

Fig. 2373.

Fig. 2374.

Fig. 2375.

Fig. 237 6.

Fig. 2371—2377. Kragsteine mit mehrseitiger Ausladung.

Fig. 2377.

hinter 8 vorbeigeht, an dm Enden mit Kurbeln versehen

ist und an welcher zwei Getriebe L und I) mit 9 Zähnen

sitzen. Schiebt man nun die Welle nach rechts, so greift L

in I) ein; schiebt man sic nach links, so greift 8 in 8 ein;

in jeder dieser Lagen wird die Welle durch den Hebel M

festgehalten, der in Angriffe der Stange X cinfällt. In

der ersten Stellung wird bei Umdrehung der Kurbeln die

Trommel T durch Vermittelung der Räder ö,D und der

Getriebe 0, L gedreht; in der andern Stellung durch Ver-

mittelung der Räder und des Getriebes shD.T, m