Kunst so bequem und un-

selbständig. Die Stiche., die

man als Hochzeitsgeschenke

braucht, wählt man nach dem

Gutdünken des Kunsthänd-

lers j die Möbel und die

Teppiche besorgt der Deko-

rateur; bei tausend Käufern

entscheidet die Versicherung

des Ladenmädchens, dass ein

tück modern sei oder gut

abgehe; in den Kunstvereinen

lässt man sich seinen künst-

lerischen Jahresbedarf vom

Vorstand zumessen. Und

doch kann keine Kunst ge-

deihen ohne Gegenliebe,

ohne thätige Mitarbeit der

Geniessenden, ohne Wech-

selwirkung zwischen dem

Künstler und seinem Volk.

Uns muss jeder Anlass will-

kommen sein, um die Ge-

niessenden zur Selbständig-

keit zu erziehen. Wer sich

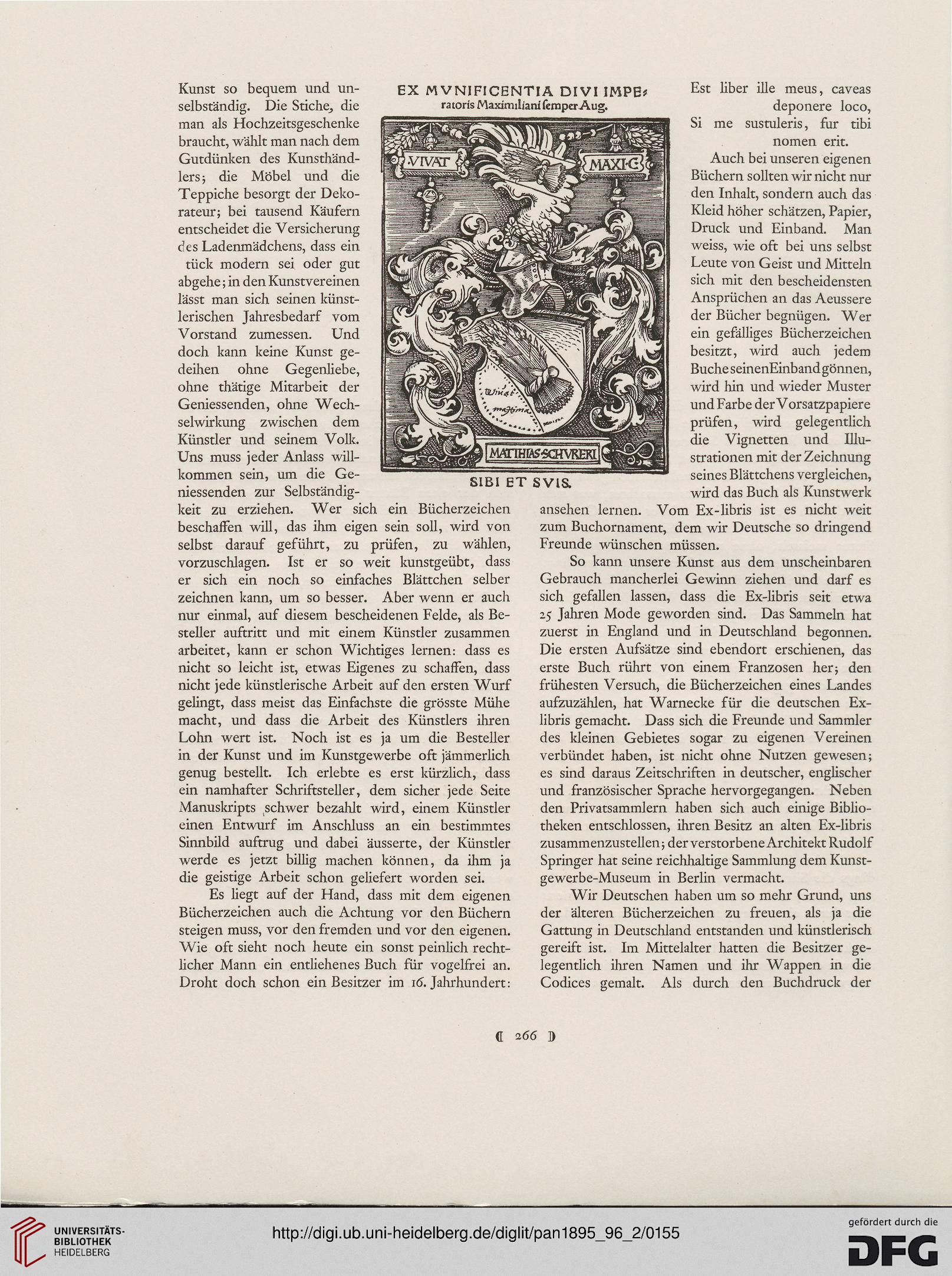

EX MVNIFICENTIA DIVI IMPB*

ratoris MaximiiianifemperAug.

SIBI ET svia

ein Bücherzeichen

beschaffen will, das ihm eigen sein soll, wird von

selbst darauf geführt, zu prüfen, zu wählen,

vorzuschlagen. Ist er so weit kunstgeübt, dass

er sich ein noch so einfaches Blättchen selber

zeichnen kann, um so besser. Aber wenn er auch

nur einmal, auf diesem bescheidenen Felde, als Be-

steller auftritt und mit einem Künstler zusammen

arbeitet, kann er schon Wichtiges lernen: dass es

nicht so leicht ist, etwas Eigenes zu schaffen, dass

nicht jede künstlerische Arbeit auf den ersten Wurf

gelingt, dass meist das Einfachste die grösste Mühe

macht, und dass die Arbeit des Künstlers ihren

Lohn wert ist. Noch ist es ja um die Besteller

in der Kunst und im Kunstgewerbe oft jämmerlich

genug bestellt. Ich erlebte es erst kürzlich, dass

ein namhafter Schriftsteller, dem sicher jede Seite

iManuskripts schwer bezahlt wird, einem Künstler

einen Entwurf im Anschluss an ein bestimmtes

Sinnbild auftrug und dabei äusserte, der Künstler

werde es jetzt billig machen können, da ihm ja

die geistige Arbeit schon geliefert worden sei.

Es liegt auf der Hand, dass mit dem eigenen

Bücherzeichen auch die Achtung vor den Büchern

steigen muss, vor den fremden und vor den eigenen.

Wie oft sieht noch heute ein sonst peinlich recht-

licher Mann ein entliehenes Buch für vogelfrei an.

Droht doch schon ein Besitzer im 16". Jahrhundert:

Est über ille meus, caveas

deponere loco,

Si me sustuleris, für tibi

nomen erit.

Auch bei unseren eigenen

Büchern sollten wir nicht nur

den Inhalt, sondern auch das

Kleid höher schätzen, Papier,

Druck und Einband. Man

weiss, wie oft bei uns selbst

Leute von Geist und Mitteln

sich mit den bescheidensten

Ansprüchen an das Aeussere

der Bücher begnügen. Wer

ein gefälliges Bücherzeichen

besitzt, wird auch jedem

Buche seinenEinband gönnen,

wird hin und wieder Muster

und Farbe der Vorsatzpapiere

prüfen, wird gelegentlich

die Vignetten und Illu-

strationen mit der Zeichnung

seines Blättchens vergleichen,

wird das Buch als Kunstwerk

ansehen lernen. Vom Ex-libris ist es nicht weit

zum Buchornament, dem wir Deutsche so dringend

Freunde wünschen müssen.

So kann unsere Kunst aus dem unscheinbaren

Gebrauch mancherlei Gewinn ziehen und darf es

sich gefallen lassen, dass die Ex-libris seit etwa

25 Jahren Mode geworden sind. Das Sammeln hat

zuerst in England und in Deutschland begonnen.

Die ersten Aufsätze sind ebendort erschienen, das

erste Buch rührt von einem Franzosen her; den

frühesten Versuch, die Bücherzeichen eines Landes

aufzuzählen, hat Warnecke für die deutschen Ex-

libris gemacht. Dass sich die Freunde und Sammler

des kleinen Gebietes sogar zu eigenen Vereinen

verbündet haben, ist nicht ohne Nutzen gewesen;

es sind daraus Zeitschriften in deutscher, englischer

und französischer Sprache hervorgegangen. Neben

den Privatsammlern haben sich auch einige Biblio-

theken entschlossen, ihren Besitz an alten Ex-libris

zusammenzustellen; der verstorbene Architekt Rudolf

Springer hat seine reichhaltige Sammlung dem Kunst-

gewerbe-Museum in Berlin vermacht.

Wir Deutschen haben um so mehr Grund, uns

der älteren Bücherzeichen zu freuen, als ja die

Gattung in Deutschland entstanden und künstlerisch

gereift ist. Im Mittelalter hatten die Besitzer ge-

legentlich ihren Namen und ihr Wappen in die

Codices gemalt. Als durch den Buchdruck der

C 266 D

selbständig. Die Stiche., die

man als Hochzeitsgeschenke

braucht, wählt man nach dem

Gutdünken des Kunsthänd-

lers j die Möbel und die

Teppiche besorgt der Deko-

rateur; bei tausend Käufern

entscheidet die Versicherung

des Ladenmädchens, dass ein

tück modern sei oder gut

abgehe; in den Kunstvereinen

lässt man sich seinen künst-

lerischen Jahresbedarf vom

Vorstand zumessen. Und

doch kann keine Kunst ge-

deihen ohne Gegenliebe,

ohne thätige Mitarbeit der

Geniessenden, ohne Wech-

selwirkung zwischen dem

Künstler und seinem Volk.

Uns muss jeder Anlass will-

kommen sein, um die Ge-

niessenden zur Selbständig-

keit zu erziehen. Wer sich

EX MVNIFICENTIA DIVI IMPB*

ratoris MaximiiianifemperAug.

SIBI ET svia

ein Bücherzeichen

beschaffen will, das ihm eigen sein soll, wird von

selbst darauf geführt, zu prüfen, zu wählen,

vorzuschlagen. Ist er so weit kunstgeübt, dass

er sich ein noch so einfaches Blättchen selber

zeichnen kann, um so besser. Aber wenn er auch

nur einmal, auf diesem bescheidenen Felde, als Be-

steller auftritt und mit einem Künstler zusammen

arbeitet, kann er schon Wichtiges lernen: dass es

nicht so leicht ist, etwas Eigenes zu schaffen, dass

nicht jede künstlerische Arbeit auf den ersten Wurf

gelingt, dass meist das Einfachste die grösste Mühe

macht, und dass die Arbeit des Künstlers ihren

Lohn wert ist. Noch ist es ja um die Besteller

in der Kunst und im Kunstgewerbe oft jämmerlich

genug bestellt. Ich erlebte es erst kürzlich, dass

ein namhafter Schriftsteller, dem sicher jede Seite

iManuskripts schwer bezahlt wird, einem Künstler

einen Entwurf im Anschluss an ein bestimmtes

Sinnbild auftrug und dabei äusserte, der Künstler

werde es jetzt billig machen können, da ihm ja

die geistige Arbeit schon geliefert worden sei.

Es liegt auf der Hand, dass mit dem eigenen

Bücherzeichen auch die Achtung vor den Büchern

steigen muss, vor den fremden und vor den eigenen.

Wie oft sieht noch heute ein sonst peinlich recht-

licher Mann ein entliehenes Buch für vogelfrei an.

Droht doch schon ein Besitzer im 16". Jahrhundert:

Est über ille meus, caveas

deponere loco,

Si me sustuleris, für tibi

nomen erit.

Auch bei unseren eigenen

Büchern sollten wir nicht nur

den Inhalt, sondern auch das

Kleid höher schätzen, Papier,

Druck und Einband. Man

weiss, wie oft bei uns selbst

Leute von Geist und Mitteln

sich mit den bescheidensten

Ansprüchen an das Aeussere

der Bücher begnügen. Wer

ein gefälliges Bücherzeichen

besitzt, wird auch jedem

Buche seinenEinband gönnen,

wird hin und wieder Muster

und Farbe der Vorsatzpapiere

prüfen, wird gelegentlich

die Vignetten und Illu-

strationen mit der Zeichnung

seines Blättchens vergleichen,

wird das Buch als Kunstwerk

ansehen lernen. Vom Ex-libris ist es nicht weit

zum Buchornament, dem wir Deutsche so dringend

Freunde wünschen müssen.

So kann unsere Kunst aus dem unscheinbaren

Gebrauch mancherlei Gewinn ziehen und darf es

sich gefallen lassen, dass die Ex-libris seit etwa

25 Jahren Mode geworden sind. Das Sammeln hat

zuerst in England und in Deutschland begonnen.

Die ersten Aufsätze sind ebendort erschienen, das

erste Buch rührt von einem Franzosen her; den

frühesten Versuch, die Bücherzeichen eines Landes

aufzuzählen, hat Warnecke für die deutschen Ex-

libris gemacht. Dass sich die Freunde und Sammler

des kleinen Gebietes sogar zu eigenen Vereinen

verbündet haben, ist nicht ohne Nutzen gewesen;

es sind daraus Zeitschriften in deutscher, englischer

und französischer Sprache hervorgegangen. Neben

den Privatsammlern haben sich auch einige Biblio-

theken entschlossen, ihren Besitz an alten Ex-libris

zusammenzustellen; der verstorbene Architekt Rudolf

Springer hat seine reichhaltige Sammlung dem Kunst-

gewerbe-Museum in Berlin vermacht.

Wir Deutschen haben um so mehr Grund, uns

der älteren Bücherzeichen zu freuen, als ja die

Gattung in Deutschland entstanden und künstlerisch

gereift ist. Im Mittelalter hatten die Besitzer ge-

legentlich ihren Namen und ihr Wappen in die

Codices gemalt. Als durch den Buchdruck der

C 266 D