Zeichnung könnte eben so gut auf einer Photographie

beruhen. An dieser Affiche (auch an der „Librairie

romantique", dem „Encre Marquet", den „Fetes de

Paris") offenbart sich Grassets grösste Schwäche:

die Schrift. Mit der weiss er nichts anzufangen.

Entweder lässt er sie ganz aus, oder schiebt ganz

unvermittelt eine viereckige Tafel in seine Kompo-

sition hinein, auf die der kleine wirkungslose Typen-

druck zu stehen kommt. Eine schlagende Wirkung

in die Ferne haben alle

seine Plakate nicht.

Ebenfalls nicht recht

eigentliche Plakate liefert

Henri Jossot, dieser klas-

sische Karikaturenzeichner.

Sein „Salon des Cent" und

das „Pain d'epices" sind

schon besser als Grassets

Arbeiten, denn sie sind

einfach und wirken auf

die Ferne, aber ihre Be-

deutung liegt sozusagen

ausserhalb des Plakats, in

der Karikatur-Umrisszeich-

nung, worin ich seines-

gleichen nicht kenne.

In England ist das mo-

derne Plakat zuerst Import-

waare gewesen. Mehrere

junge Künstler haben die

Erfolge ihrer Pariser Kol-

legen wahrgenommen, und

sich gesagt „das machen

wir auch." So z. B. ent-

standen Dudley Hardy's

erste Plakate, für die illu-

strierte Zeitschrift „St.

PauPs". Es stellte sich aber

sogleich heraus, dass die Resultate unerfreulich

waren, ganz abgesehen von dem Umstand, dass sie

nicht originell, sondern pariserisch wurden. Die

Londoner Steindrucker hatten eben nicht die

Cheret'sche Schule durchgemacht, und ihre Leistung

glich eher der Art des Steindrucks, wie man

ihn für Plakate in Deutschland bislang kannte.

Das zeigte sich zum Beispiel deutlich, als man eine

genaue Kopie des Steinlen'schen „Lait sterilise"

machen wollte. Sie fiel so schlecht aus, dass die

Herausgeber sie selbst zurückzogen.

Schnellgefasst haben die Engländer nun gleich

aus dieser Not eine Tugend gemacht. Es ist

interessant, wie die nämlichen Künstler, die erst

ihre Inspiration von Frankreich holten, nicht mehr

dabei blieben, als sie einsahen, dass sie auf diese

Weise zuhause nichts erreichen konnten. Paris

hatte ihnen nur geholfen, die alte Plakatschablone

zu beseitigen. Sobald sie freies Feld vor sich hatten,

schlugen sie neue Pfade ein.

Wenn die Londoner Steindrucker die auf Pariser

Manier gezeichneten Steine verätzten und ver-

schmierten und nicht die-

selben Farben hatten, kurz

nicht damit umzugehen

wussten, so musste man

einfach die Aufgabe so

stellen, wie sie sie zu lösen

im Stande waren. Es galt

demnach technisch zu ver-

einfachen. Die Leute, die

den autographierten Strich

nicht zu leisten vermochten,

konnten auf dem Stein eine

gleichmässige Tonfläche

herstellen. Mit dieser

rechneten nun die Künstler;

sie druckten aber einfache

kräftige Farben, nicht zarte

Halbtöne.

Mit der Vereinfachung

trugen die englischen

Künstler zugleich ihrem

inneren Wesen Rechnung,

denn sie barg eine Stili-

sierung in sich, und diese

hat von jeher dreiviertel

des englischen Künstlers

ausgemacht. Dortzulande

ist nie der Grundsatz

„die Natur ist die einzige

Lehrmeisterin" so hoch ge-

schätzt worden wie auf dem Kontinent, und dort

hat es nie eine grosse Schule gegeben, die nur die

„Wahrheit", das heisst die gewissenhafte Naturtreue

auf ihren Schild erhoben hätte. Es entstanden da

vielmehr die „Praeraphaeliten", dekorative Künstler

vom Schlage Walter Cranes, die subjektivsten

Meister der Karikatur wie Leech, Gillray u. a.

Anstatt der Naturformen schätzte man dort ein

rhythmisches Linienspiel, an Stelle des Alltags-

sonnenlichtes eine wohlüberlegte willkürliche Har-

monie der Farben.

Auch die englische Affiche ist ganz und gar

stilisiert. Man sehe sich z. B. Maurice Greiffen-

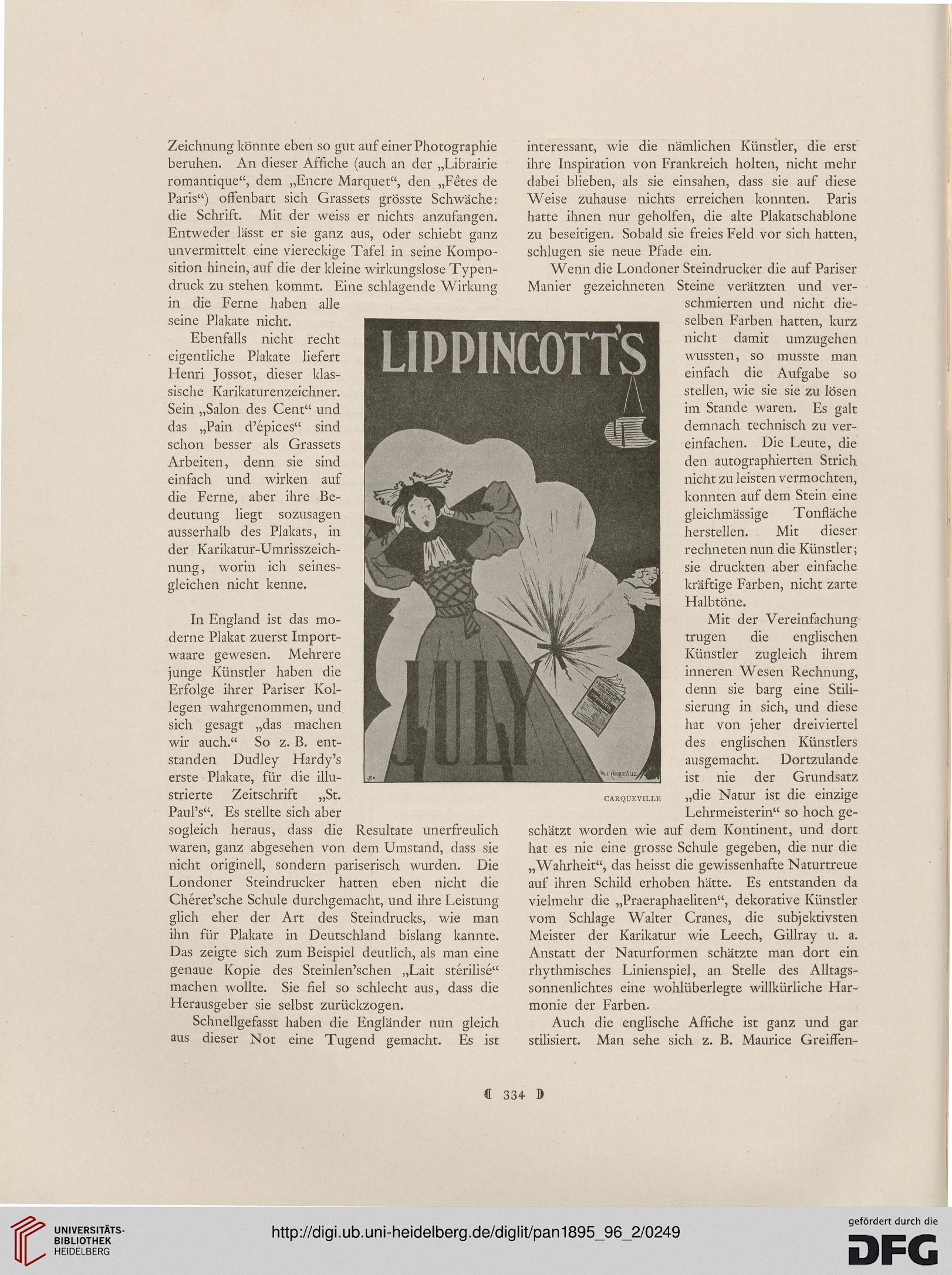

CARQUEVILLE

€ 334 D

beruhen. An dieser Affiche (auch an der „Librairie

romantique", dem „Encre Marquet", den „Fetes de

Paris") offenbart sich Grassets grösste Schwäche:

die Schrift. Mit der weiss er nichts anzufangen.

Entweder lässt er sie ganz aus, oder schiebt ganz

unvermittelt eine viereckige Tafel in seine Kompo-

sition hinein, auf die der kleine wirkungslose Typen-

druck zu stehen kommt. Eine schlagende Wirkung

in die Ferne haben alle

seine Plakate nicht.

Ebenfalls nicht recht

eigentliche Plakate liefert

Henri Jossot, dieser klas-

sische Karikaturenzeichner.

Sein „Salon des Cent" und

das „Pain d'epices" sind

schon besser als Grassets

Arbeiten, denn sie sind

einfach und wirken auf

die Ferne, aber ihre Be-

deutung liegt sozusagen

ausserhalb des Plakats, in

der Karikatur-Umrisszeich-

nung, worin ich seines-

gleichen nicht kenne.

In England ist das mo-

derne Plakat zuerst Import-

waare gewesen. Mehrere

junge Künstler haben die

Erfolge ihrer Pariser Kol-

legen wahrgenommen, und

sich gesagt „das machen

wir auch." So z. B. ent-

standen Dudley Hardy's

erste Plakate, für die illu-

strierte Zeitschrift „St.

PauPs". Es stellte sich aber

sogleich heraus, dass die Resultate unerfreulich

waren, ganz abgesehen von dem Umstand, dass sie

nicht originell, sondern pariserisch wurden. Die

Londoner Steindrucker hatten eben nicht die

Cheret'sche Schule durchgemacht, und ihre Leistung

glich eher der Art des Steindrucks, wie man

ihn für Plakate in Deutschland bislang kannte.

Das zeigte sich zum Beispiel deutlich, als man eine

genaue Kopie des Steinlen'schen „Lait sterilise"

machen wollte. Sie fiel so schlecht aus, dass die

Herausgeber sie selbst zurückzogen.

Schnellgefasst haben die Engländer nun gleich

aus dieser Not eine Tugend gemacht. Es ist

interessant, wie die nämlichen Künstler, die erst

ihre Inspiration von Frankreich holten, nicht mehr

dabei blieben, als sie einsahen, dass sie auf diese

Weise zuhause nichts erreichen konnten. Paris

hatte ihnen nur geholfen, die alte Plakatschablone

zu beseitigen. Sobald sie freies Feld vor sich hatten,

schlugen sie neue Pfade ein.

Wenn die Londoner Steindrucker die auf Pariser

Manier gezeichneten Steine verätzten und ver-

schmierten und nicht die-

selben Farben hatten, kurz

nicht damit umzugehen

wussten, so musste man

einfach die Aufgabe so

stellen, wie sie sie zu lösen

im Stande waren. Es galt

demnach technisch zu ver-

einfachen. Die Leute, die

den autographierten Strich

nicht zu leisten vermochten,

konnten auf dem Stein eine

gleichmässige Tonfläche

herstellen. Mit dieser

rechneten nun die Künstler;

sie druckten aber einfache

kräftige Farben, nicht zarte

Halbtöne.

Mit der Vereinfachung

trugen die englischen

Künstler zugleich ihrem

inneren Wesen Rechnung,

denn sie barg eine Stili-

sierung in sich, und diese

hat von jeher dreiviertel

des englischen Künstlers

ausgemacht. Dortzulande

ist nie der Grundsatz

„die Natur ist die einzige

Lehrmeisterin" so hoch ge-

schätzt worden wie auf dem Kontinent, und dort

hat es nie eine grosse Schule gegeben, die nur die

„Wahrheit", das heisst die gewissenhafte Naturtreue

auf ihren Schild erhoben hätte. Es entstanden da

vielmehr die „Praeraphaeliten", dekorative Künstler

vom Schlage Walter Cranes, die subjektivsten

Meister der Karikatur wie Leech, Gillray u. a.

Anstatt der Naturformen schätzte man dort ein

rhythmisches Linienspiel, an Stelle des Alltags-

sonnenlichtes eine wohlüberlegte willkürliche Har-

monie der Farben.

Auch die englische Affiche ist ganz und gar

stilisiert. Man sehe sich z. B. Maurice Greiffen-

CARQUEVILLE

€ 334 D