Jahrg. IV, Nr. 39 vom 28. September 1930

WELTKUNST

3

Vorderasiatisches Museum

Von

Prof. Walter Andreae

Direktor des Vorderasiatischen Museums

übrigens bei sämtlichen Ergänzungen des

Museums, ein marmorhaltiger und deshalb

lebendigerer Kunststein angewendet.

Dadurch, daß der Nord- und der Südfries

zu beiden Seiten des Teilaufbaus als ge-

schlossene Komposition zusammengeblieben

waren, ergab sich eine Schwierigkeit. Was

sollte mit den Seiten des Teilaufbaus ge-

schehen, an denen eigentlich je ein Drittel

des Nord- und des Südfries liegen müßte?

Die jefeige Beleuchtung dieser Stellen zeigt,

wie schade es gewesen wäre, wenn man hier

die Originale angebracht und im übrigen die

Frieseinheil zerrissen hätte. Proben ergaben

aber, dalj die Flächen nicht leer bleiben

konnten. So haben wir hier Abgüsse ein-

gesefet.

Sehr heftig wurde über die Aufstellung

der drei langen Friese gestritten. Zunächst

über die Höhe. Die meisten beachten gar

nicht, daß durch die nun einmal baulich not-

wendigen Seifenfüren ein niedriger aufge-

siellter Fries zertrennt worden wäre. Da-

gegen haben wir uns allerdings nach Kräften

sprechen. Aber über die Ergänzungsprin-

zipien isi doch noch einiges zu sagen. Was

bei Skulpturen höchst bedenklich ist, erscheint

bei Architekturen durchaus erlaubt. Veräus-

serung ist freilich, daß die Mage absolut fest-

stehen. Dann kann ein ornamentales Fries-

stück, ein Architrav oder ein Gesims, wie das

z. B. an der Eingangshalle zum Atheneheilig-

tum von Pergamon und am Zeusfempel von

Magnesia geschehen ist, in voller Länge im

Abguß durchgeführt werden. Ich möchte das

vergleichen mit dem Pedaldruck des Klavier-

spielers, wo nur alles auf den richtigen Mo-

ment des Aufhörens ankommt. Der Prozent-

safe von Original und Ergänzung wechselt bei

den Aufbauten je nach dem Erhaltungszustand

oder auch dem Zweck der Aufstellung. An

den beiden großen ionischen Säulenpaaren,

an denen vor allem der Rhythmus der Ord-

nung gezeigt werden soll, sind die oberen

Stücke absichtlich zum Studium unten in

Augenhöhe gelassen. Aber dafür sollen

andere Architekturen gerade durch ihr echtes

Material wirken. Da wären die Trachit-

Bei der Eröffnung des Neubaus der Staat-

lichen Museen im Oktober dieses Jahres

werden auch zwei große babylonische Säle

zugänglich gemacht: Der Saal mit der Pro-

zessionssiraße des Gottes Marduk und der

Ischiar-Tor-Saal. Das, was mit diesen beiden

Räumen gewollt ist, liegt auf der gleichen

Linie, wie der Gedanke, den Altar von Per-

gamon, die Front des Markt-Tores von Milet

und all die großen hellenistischen und

römischen Architekiurteile in ganzer Größe,

als Werke der Baukunst, unserem Volke vor

Augen zu führen. Die Werke von Babylon

sind den griechisch-römischen hinsichtlich der

zu keinem Ergebnis führen würde, ob es

nämlich richtig sei, ganze Bauwerke oder

große Teile von Bauwerken in Museums-

räumen aufzustellen. Daß heute ein solcher

Plan nicht gefaßt werden würde, ist wohl

keine Frage. Aber wie die Dinge liegen,

sind wir ohne Zweifel nicht nur berechtigt,

sondern in hohem Grade auch verpflichtet,

das Größte und Beste aus unserem Besife zu

machen, das überhaupt möglich ist: Den Ein-

druck der großen babylonischen Farbenflächen

durch große Farbenflächen, die Menge der

Reliefs und Ornamente, welche in Babylon

die Wände bedeckten, durch möglichst viele

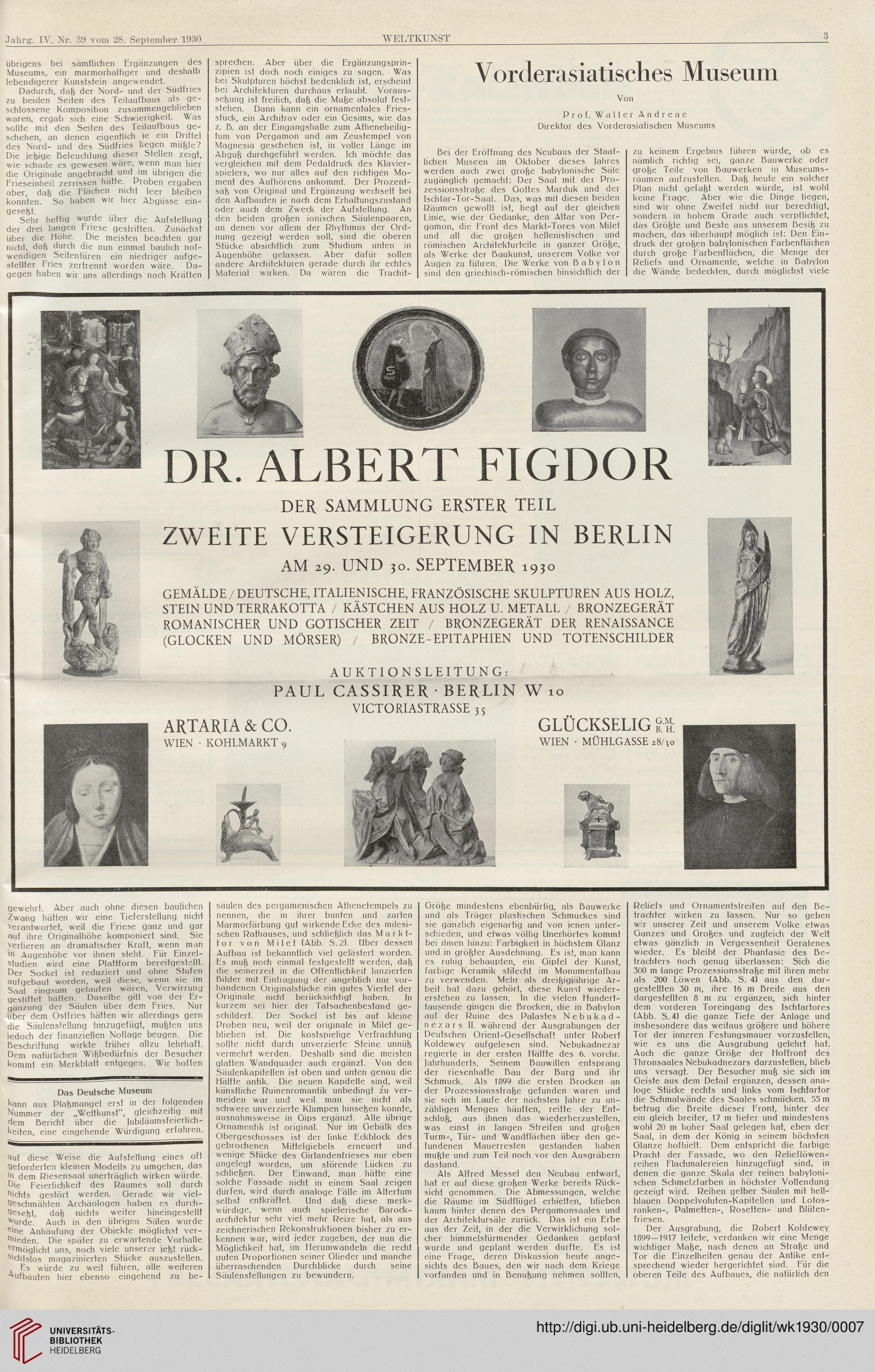

DR. ALBERT FIGDOR

DER SAMMLUNG ERSTER TEIL

ZWEITE VERSTEIGERUNG IN BERLIN

AM 29. UND 30. SEPTEMBER 1930

GEMÄLDE/DEUTSCHE, ITALIENISCHE, FRANZÖSISCHE SKULPTUREN AUS HOLZ,

STEIN UND TERRAKOTTA / KÄSTCHEN AUS HOLZ U. METALL / BRONZEGERÄT

ROMANISCHER UND GOTISCHER ZEIT / BRONZEGERÄT DER RENAISSANCE

(GLOCKEN UND MÖRSER) / BRONZE-EPITAPHIEN UND TOTENSCHILDER

AUKTIONSLEITUNG:

PAUL CASSIRER • BERLIN W 10

ARTARIA & CO.

WIEN - KOHLMARKT 9

VICTORIASTRASSE 3S

GLÜCKSELIG £$

WIEN ■ MÜHLGASSE 28/50

gewehrt. Aber auch ohne diesen baulichen

Zwang hätten wir eine Tieferstellung nicht

Verantwortet, weil die Friese ganz und gar

auf ihre Originalhöhe komponiert sind. Sie

verlieren an dramatischer Kraft, wenn man

'n Augenhöhe vor ihnen steht. Für Einzel-

studien wind eine Plattform bereitgestellt.

Der Sockel ist reduziert und ohne Stufen

auf gebaut worden, weil diese, wenn sie im

Saal ringsum gelaufen wären, Verwirrung

gestiftet hätten. Daselbe gilt von der Er-

gänzung der Säulen über dem Fries. Nur

über dem Ostfries hätten wir allerdings gern

die Säulenstellung hinzugefügt, mußten uns

jedoch der finanziellen Notlage beugen. Die

Beschriftung wirkte früher allzu lehrhaft.

Dem natürlichen Wißbedürfnis der Besucher

kommt ein Merkblatt entgegen. Wir hoffen

Das Deutsche Museum

kann aus Plafemangel erst in der folgenden

Nummer der „Weltkunst", gleichzeitig mit

dem Bericht über die Jubiläumsfeierlich-

keiten, eine eingehende Würdigung erfahren.

auf diese Weise die Aufstellung eines oft

geforderten kleinen Modells zu umgehen, das

'n dem Riesensaal unerträglich wirken würde.

Die Feierlichkeit des Raumes soll durch

nichts gestört werden. Gerade wir viel-

Qeschmähten Archäologen haben es durch-

Üesefet, daß nichts weiter hineingesfellt

'V'Urde. Auch in den übrigen Sälen wurde

e*ne Anhäufung der Objekte möglichst ver-

mieden. Die später zu erwartende Vorhalle

ermöglicht uns, noch viele unserer jefet rück-

sichtslos magazinierten Stücke auszustellen.

Es würde zu weit führen, alle weiteren

Aufbauten hier ebenso eingehend zu be-

säulen des pergamenischen Athenetempels zu

nennen, die in ihrer bunten und zarten

Marmorfärbung gut wirkende Ecke des milesi-

schen Rathauses, und schließlich das Markt-

tor von Milet (Abb. S.2), über dessen

Aufbau ist bekanntlich viel gelästert worden.

Es muß noch einmal festgestellt werden, daß

die seinerzeit in die Öffentlichkeit lanzierten

Bilder mit Eintragung der angeblich nur vor-

handenen Originalstücke ein gutes Viertel der

Originale nicht berücksichtigt haben. In

kurzem sei hier der Tatsachenbestand ge-

schildert. Der Sockel ist bis auf kleine

Proben neu, weil der originale in Milet ge-

blieben ist. Die kostspielige Verfrachtung

sollte nicht durch unverzierte Steine unnüfe

vermehrt werden. Deshalb sind die meisten

glatten Wandquader auch ergänzt. Von den

Säulenkapitellen ist oben und unten genau die

Hälfte antik. Die neuen Kapitelle sind, weil

künstliche Ruinenromantik unbedingt zu ver-

meiden war und weil man sie nicht als

schwere unverzierte Klumpen hinsefeen konnte,

ausnahmsweise in Gips ergänzt. Alle übrige

Ornamentik ist original. Nur im Gebälk des

Obergeschosses ist der linke Eckblock des

gebrochenen Mittelgiebels erneuert und

wenige Stücke des Girlandenfrieses nur eben

angelegt worden, um störende Lücken zu

schließen. Der Einwand, man hätte eine

solche Fassade nicht in einem Saal zeigen

dürfen, wird durch analoge Fälle im Altertum

selbst entkräftet. Und daß diese merk-

würdige, wenn auch spielerische Barock-

architektur sehr viel mehr Reize hat, als aus

zeichnerischen Rekonstruktionen bisher zu er-

kennen war, wird jeder zugeben, der nun die

Möglichkeit hat, im Herumwandeln die recht

guten Proportionen seiner Glieder und manche

überraschenden Durchblicke durch seine

Säulenstellungen zu bewundern.

Größe mindestens ebenbürtig, als Bauwerke

und als Träger plastischen Schmuckes sind

sie gänzlich eigenartig und von jenen unter-

schieden, und etwas völlig Unerhörtes kommt

bei ihnen hinzu: Farbigkeit in höchstem Glanz

und in größter Ausdehnung. Es ist, man kann

es ruhig behaupten, ein Gipfel der Kunst,

farbige Keramik stilecht im Monumentalbau

zu verwenden. Mehr als dreißigjährige Ar-

beit hat dazu gehört, diese Kunst wieder-

erstehen zu lassen. In die vielen Hundert-

tausende gingen die Brocken, die in Babylon

auf der Ruine des Palastes N e b u k a d -

n e z a r s II. während der Ausgrabungen der

Deutschen Orient-Gesellschaft unter Robert

Koldewey aufgelesen sind. Nebukadnezar

regierte in der ersten Hälfte des 6. vorchr.

Jahrhunderts. Seinem Bauwillen entsprang

der riesenhafte Bau der Burg und ihr

Schmuck. Als 1899 die ersten Brocken an

der Prozessionsstraße gefunden waren und

sie sich im Laufe der nächsten Jahre zu un-

zähligen Mengen häuften, reifte der Ent-

schluß, aus ihnen das wiederherzustellen,

was einst in langen Streifen und großen

Turm-, Tür- und Wandflächen über den ge-

fundenen Mauerresten gestanden haben

mußte und zum Teil noch vor den Ausgräbern

dastand.

Als Alfred Messel den Neubau entwarf,

hat er auf diese großen Werke bereits Rück-

sicht genommen. Die Abmessungen, welche

die Räume im Südflügel erhielten, blieben

kaum hinter denen des Pergamonsaales und

der Architekiursäle zurück. Das ist ein Erbe

aus der Zeit, in der die Verwirklichung sol-

cher himmelstürmender Gedanken geplant

wurde und geplant werden durfte. Es ist

eine Frage, deren Diskussion heute ange-

sichts des Baues, den wir nach dem Kriege

vorfanden und in Benufeung nehmen sollten.

Reliefs und Ornamentstreifen auf den Be-

trachter wirken zu lassen. Nur so geben

wir unserer Zeit und unserem Volke etwas

Ganzes und Großes und zugleich der Welt

etwas gänzlich in Vergessenheit Geratenes

wieder. Es bleibt der Phantasie des Be-

trachters noch genug überlassen: Sich die

300 m lange Prozessionssiraße mit ihren mehr

als 200 Löwen (Abb. S. 4) aus den dar-

gestellfcn 30 m, ihre 16 m Breite aus den

dargestellten 8 m zu ergänzen, sich hinter

dem vorderen Toreingang des Ischtartores

(Abb. S. 4) die ganze Tiefe der Anlage und

insbesondere das weitaus größere und höhere

Tor der inneren Festungsmauer vorzustellen,

wie es uns die Ausgrabung gelehrt hat.

Auch die ganze Größe der Hoffront des

Thronsaales Nebukadnezars darzustellen, blieb

uns versagt. Der Besucher muß sie sich im

Geiste aus dem Detail ergänzen, dessen ana-

loge Stücke rechts und links vom Ischtartor

die Schmalwände des Saales schmücken. 55 m

betrug die Breite dieser Front, hinter der

ein gleich breiter, 17 m tiefer und mindestens

wohl 20 m hoher Saal gelegen hat, eben der

Saal, in dem der König in seinem höchsten

Glanze hofhielt. Dem entspricht die farbige

Pracht der Fassade, wo den Relieflöwen-

reihen Flachmalereien hinzugefügt sind, in

denen die ganze Skala der reinen babyloni-

schen Schmelzfarben in höchster Vollendung

gezeigt wird. Reihen gelber Säulen mit hell-

blauen Doppelvoluten-Kapitellen und Lotos-

ranken-, Palmetten-, Rosetten- und Blüten-

friesen.

Der Ausgrabung, die Robert Koldewey

1899—1917 leitete, verdanken wir eine Menge

wichtiger Maße, nach denen an Straße und

Tor die Einzelheiten genau der Antike ent-

sprechend wieder hergerichtet sind. Für die

oberen Teile des Aufbaues, die natürlich den

WELTKUNST

3

Vorderasiatisches Museum

Von

Prof. Walter Andreae

Direktor des Vorderasiatischen Museums

übrigens bei sämtlichen Ergänzungen des

Museums, ein marmorhaltiger und deshalb

lebendigerer Kunststein angewendet.

Dadurch, daß der Nord- und der Südfries

zu beiden Seiten des Teilaufbaus als ge-

schlossene Komposition zusammengeblieben

waren, ergab sich eine Schwierigkeit. Was

sollte mit den Seiten des Teilaufbaus ge-

schehen, an denen eigentlich je ein Drittel

des Nord- und des Südfries liegen müßte?

Die jefeige Beleuchtung dieser Stellen zeigt,

wie schade es gewesen wäre, wenn man hier

die Originale angebracht und im übrigen die

Frieseinheil zerrissen hätte. Proben ergaben

aber, dalj die Flächen nicht leer bleiben

konnten. So haben wir hier Abgüsse ein-

gesefet.

Sehr heftig wurde über die Aufstellung

der drei langen Friese gestritten. Zunächst

über die Höhe. Die meisten beachten gar

nicht, daß durch die nun einmal baulich not-

wendigen Seifenfüren ein niedriger aufge-

siellter Fries zertrennt worden wäre. Da-

gegen haben wir uns allerdings nach Kräften

sprechen. Aber über die Ergänzungsprin-

zipien isi doch noch einiges zu sagen. Was

bei Skulpturen höchst bedenklich ist, erscheint

bei Architekturen durchaus erlaubt. Veräus-

serung ist freilich, daß die Mage absolut fest-

stehen. Dann kann ein ornamentales Fries-

stück, ein Architrav oder ein Gesims, wie das

z. B. an der Eingangshalle zum Atheneheilig-

tum von Pergamon und am Zeusfempel von

Magnesia geschehen ist, in voller Länge im

Abguß durchgeführt werden. Ich möchte das

vergleichen mit dem Pedaldruck des Klavier-

spielers, wo nur alles auf den richtigen Mo-

ment des Aufhörens ankommt. Der Prozent-

safe von Original und Ergänzung wechselt bei

den Aufbauten je nach dem Erhaltungszustand

oder auch dem Zweck der Aufstellung. An

den beiden großen ionischen Säulenpaaren,

an denen vor allem der Rhythmus der Ord-

nung gezeigt werden soll, sind die oberen

Stücke absichtlich zum Studium unten in

Augenhöhe gelassen. Aber dafür sollen

andere Architekturen gerade durch ihr echtes

Material wirken. Da wären die Trachit-

Bei der Eröffnung des Neubaus der Staat-

lichen Museen im Oktober dieses Jahres

werden auch zwei große babylonische Säle

zugänglich gemacht: Der Saal mit der Pro-

zessionssiraße des Gottes Marduk und der

Ischiar-Tor-Saal. Das, was mit diesen beiden

Räumen gewollt ist, liegt auf der gleichen

Linie, wie der Gedanke, den Altar von Per-

gamon, die Front des Markt-Tores von Milet

und all die großen hellenistischen und

römischen Architekiurteile in ganzer Größe,

als Werke der Baukunst, unserem Volke vor

Augen zu führen. Die Werke von Babylon

sind den griechisch-römischen hinsichtlich der

zu keinem Ergebnis führen würde, ob es

nämlich richtig sei, ganze Bauwerke oder

große Teile von Bauwerken in Museums-

räumen aufzustellen. Daß heute ein solcher

Plan nicht gefaßt werden würde, ist wohl

keine Frage. Aber wie die Dinge liegen,

sind wir ohne Zweifel nicht nur berechtigt,

sondern in hohem Grade auch verpflichtet,

das Größte und Beste aus unserem Besife zu

machen, das überhaupt möglich ist: Den Ein-

druck der großen babylonischen Farbenflächen

durch große Farbenflächen, die Menge der

Reliefs und Ornamente, welche in Babylon

die Wände bedeckten, durch möglichst viele

DR. ALBERT FIGDOR

DER SAMMLUNG ERSTER TEIL

ZWEITE VERSTEIGERUNG IN BERLIN

AM 29. UND 30. SEPTEMBER 1930

GEMÄLDE/DEUTSCHE, ITALIENISCHE, FRANZÖSISCHE SKULPTUREN AUS HOLZ,

STEIN UND TERRAKOTTA / KÄSTCHEN AUS HOLZ U. METALL / BRONZEGERÄT

ROMANISCHER UND GOTISCHER ZEIT / BRONZEGERÄT DER RENAISSANCE

(GLOCKEN UND MÖRSER) / BRONZE-EPITAPHIEN UND TOTENSCHILDER

AUKTIONSLEITUNG:

PAUL CASSIRER • BERLIN W 10

ARTARIA & CO.

WIEN - KOHLMARKT 9

VICTORIASTRASSE 3S

GLÜCKSELIG £$

WIEN ■ MÜHLGASSE 28/50

gewehrt. Aber auch ohne diesen baulichen

Zwang hätten wir eine Tieferstellung nicht

Verantwortet, weil die Friese ganz und gar

auf ihre Originalhöhe komponiert sind. Sie

verlieren an dramatischer Kraft, wenn man

'n Augenhöhe vor ihnen steht. Für Einzel-

studien wind eine Plattform bereitgestellt.

Der Sockel ist reduziert und ohne Stufen

auf gebaut worden, weil diese, wenn sie im

Saal ringsum gelaufen wären, Verwirrung

gestiftet hätten. Daselbe gilt von der Er-

gänzung der Säulen über dem Fries. Nur

über dem Ostfries hätten wir allerdings gern

die Säulenstellung hinzugefügt, mußten uns

jedoch der finanziellen Notlage beugen. Die

Beschriftung wirkte früher allzu lehrhaft.

Dem natürlichen Wißbedürfnis der Besucher

kommt ein Merkblatt entgegen. Wir hoffen

Das Deutsche Museum

kann aus Plafemangel erst in der folgenden

Nummer der „Weltkunst", gleichzeitig mit

dem Bericht über die Jubiläumsfeierlich-

keiten, eine eingehende Würdigung erfahren.

auf diese Weise die Aufstellung eines oft

geforderten kleinen Modells zu umgehen, das

'n dem Riesensaal unerträglich wirken würde.

Die Feierlichkeit des Raumes soll durch

nichts gestört werden. Gerade wir viel-

Qeschmähten Archäologen haben es durch-

Üesefet, daß nichts weiter hineingesfellt

'V'Urde. Auch in den übrigen Sälen wurde

e*ne Anhäufung der Objekte möglichst ver-

mieden. Die später zu erwartende Vorhalle

ermöglicht uns, noch viele unserer jefet rück-

sichtslos magazinierten Stücke auszustellen.

Es würde zu weit führen, alle weiteren

Aufbauten hier ebenso eingehend zu be-

säulen des pergamenischen Athenetempels zu

nennen, die in ihrer bunten und zarten

Marmorfärbung gut wirkende Ecke des milesi-

schen Rathauses, und schließlich das Markt-

tor von Milet (Abb. S.2), über dessen

Aufbau ist bekanntlich viel gelästert worden.

Es muß noch einmal festgestellt werden, daß

die seinerzeit in die Öffentlichkeit lanzierten

Bilder mit Eintragung der angeblich nur vor-

handenen Originalstücke ein gutes Viertel der

Originale nicht berücksichtigt haben. In

kurzem sei hier der Tatsachenbestand ge-

schildert. Der Sockel ist bis auf kleine

Proben neu, weil der originale in Milet ge-

blieben ist. Die kostspielige Verfrachtung

sollte nicht durch unverzierte Steine unnüfe

vermehrt werden. Deshalb sind die meisten

glatten Wandquader auch ergänzt. Von den

Säulenkapitellen ist oben und unten genau die

Hälfte antik. Die neuen Kapitelle sind, weil

künstliche Ruinenromantik unbedingt zu ver-

meiden war und weil man sie nicht als

schwere unverzierte Klumpen hinsefeen konnte,

ausnahmsweise in Gips ergänzt. Alle übrige

Ornamentik ist original. Nur im Gebälk des

Obergeschosses ist der linke Eckblock des

gebrochenen Mittelgiebels erneuert und

wenige Stücke des Girlandenfrieses nur eben

angelegt worden, um störende Lücken zu

schließen. Der Einwand, man hätte eine

solche Fassade nicht in einem Saal zeigen

dürfen, wird durch analoge Fälle im Altertum

selbst entkräftet. Und daß diese merk-

würdige, wenn auch spielerische Barock-

architektur sehr viel mehr Reize hat, als aus

zeichnerischen Rekonstruktionen bisher zu er-

kennen war, wird jeder zugeben, der nun die

Möglichkeit hat, im Herumwandeln die recht

guten Proportionen seiner Glieder und manche

überraschenden Durchblicke durch seine

Säulenstellungen zu bewundern.

Größe mindestens ebenbürtig, als Bauwerke

und als Träger plastischen Schmuckes sind

sie gänzlich eigenartig und von jenen unter-

schieden, und etwas völlig Unerhörtes kommt

bei ihnen hinzu: Farbigkeit in höchstem Glanz

und in größter Ausdehnung. Es ist, man kann

es ruhig behaupten, ein Gipfel der Kunst,

farbige Keramik stilecht im Monumentalbau

zu verwenden. Mehr als dreißigjährige Ar-

beit hat dazu gehört, diese Kunst wieder-

erstehen zu lassen. In die vielen Hundert-

tausende gingen die Brocken, die in Babylon

auf der Ruine des Palastes N e b u k a d -

n e z a r s II. während der Ausgrabungen der

Deutschen Orient-Gesellschaft unter Robert

Koldewey aufgelesen sind. Nebukadnezar

regierte in der ersten Hälfte des 6. vorchr.

Jahrhunderts. Seinem Bauwillen entsprang

der riesenhafte Bau der Burg und ihr

Schmuck. Als 1899 die ersten Brocken an

der Prozessionsstraße gefunden waren und

sie sich im Laufe der nächsten Jahre zu un-

zähligen Mengen häuften, reifte der Ent-

schluß, aus ihnen das wiederherzustellen,

was einst in langen Streifen und großen

Turm-, Tür- und Wandflächen über den ge-

fundenen Mauerresten gestanden haben

mußte und zum Teil noch vor den Ausgräbern

dastand.

Als Alfred Messel den Neubau entwarf,

hat er auf diese großen Werke bereits Rück-

sicht genommen. Die Abmessungen, welche

die Räume im Südflügel erhielten, blieben

kaum hinter denen des Pergamonsaales und

der Architekiursäle zurück. Das ist ein Erbe

aus der Zeit, in der die Verwirklichung sol-

cher himmelstürmender Gedanken geplant

wurde und geplant werden durfte. Es ist

eine Frage, deren Diskussion heute ange-

sichts des Baues, den wir nach dem Kriege

vorfanden und in Benufeung nehmen sollten.

Reliefs und Ornamentstreifen auf den Be-

trachter wirken zu lassen. Nur so geben

wir unserer Zeit und unserem Volke etwas

Ganzes und Großes und zugleich der Welt

etwas gänzlich in Vergessenheit Geratenes

wieder. Es bleibt der Phantasie des Be-

trachters noch genug überlassen: Sich die

300 m lange Prozessionssiraße mit ihren mehr

als 200 Löwen (Abb. S. 4) aus den dar-

gestellfcn 30 m, ihre 16 m Breite aus den

dargestellten 8 m zu ergänzen, sich hinter

dem vorderen Toreingang des Ischtartores

(Abb. S. 4) die ganze Tiefe der Anlage und

insbesondere das weitaus größere und höhere

Tor der inneren Festungsmauer vorzustellen,

wie es uns die Ausgrabung gelehrt hat.

Auch die ganze Größe der Hoffront des

Thronsaales Nebukadnezars darzustellen, blieb

uns versagt. Der Besucher muß sie sich im

Geiste aus dem Detail ergänzen, dessen ana-

loge Stücke rechts und links vom Ischtartor

die Schmalwände des Saales schmücken. 55 m

betrug die Breite dieser Front, hinter der

ein gleich breiter, 17 m tiefer und mindestens

wohl 20 m hoher Saal gelegen hat, eben der

Saal, in dem der König in seinem höchsten

Glanze hofhielt. Dem entspricht die farbige

Pracht der Fassade, wo den Relieflöwen-

reihen Flachmalereien hinzugefügt sind, in

denen die ganze Skala der reinen babyloni-

schen Schmelzfarben in höchster Vollendung

gezeigt wird. Reihen gelber Säulen mit hell-

blauen Doppelvoluten-Kapitellen und Lotos-

ranken-, Palmetten-, Rosetten- und Blüten-

friesen.

Der Ausgrabung, die Robert Koldewey

1899—1917 leitete, verdanken wir eine Menge

wichtiger Maße, nach denen an Straße und

Tor die Einzelheiten genau der Antike ent-

sprechend wieder hergerichtet sind. Für die

oberen Teile des Aufbaues, die natürlich den