I. Beilage Jer • WELTKU NST« Nr. 39 vom 28. September 1930

DER BIBLIOPHILE

UND

DER GRAPHIKSAMMLER

Druck- Ers tim ge

Von G. A.E. Bogeng

Die Atmosphäre der „Erstausgabe" eines

Werkes ist eine geistesgeschichtliche; die Ur-

ausgabe erscheint als die literarische Mani-

festation des Verfassers selbst, als derjenige

Druck, der ihm möglicherweise am nächsten

steht, den er persönlich überwachte, der ihn

persönlich vertritt, der der vollkommen zeit-

gemäße Ausdruck seines Werkes ist. Der-

artige mehr allgemeine Momente subjektiver

Betrachtungsweise eines Bibliophilen verfesti-

gen sich in der literarhistorisch-philologischen

Richtung wissenschaftlich: Urausgaben sind

Repräsentanten originaler Textüberlieferung

nicht nur dann, wenn die Autormanuskripte

verloren gingen, son-

dern auch dann, wenn

die Autorkorrekturen

den Übergang vom

Manuskript in die ty-

pographische Ausfor-

mung eines Buches be-

zeichnen. Es sind als

innere Werkwerte, die

durch die Liebhaber-

werte einer Urausgabe

bezeugt werden, deren

technisch - typographi-

schen Eigenheiten nur

eine sekundäre Be-

deutung zugemessen

wird, insbesondere

diese, daß sich aus

ihnen Rückschlüsse auf

die Druckherkunft, auf

den Drucklegungsgang

usw. ziehen lassen.

Sind einmal solche

Feststellungen von der

bibliographischen For-

schung gemacht wor-

den, dann interessieren

sie in der Regel den

Sammler nur insoweit,

als er sie verwertet,

um „echte“ und „fal-

sche“ Ausgaben nach

ihren besonderen buch-

druckerischen Merk-

malen zu unterscheiden, wobei er sich zumeist

damit begnügt, der bibliographischen Referenz

zu glauben und sich nicht einmal allzuviel

darum bekümmert, welchen Anteil der Verfasser

an der Drucklegung seines Buches hatte, ob-

schon gerade in diesem tatsächlichen Um-

stande und nicht in dem, daß etwas zum

erstenmal gedruckt wurde, die Eigenwerte

einer Urausgabe liegen. Es gab und gibt Ver-

fasser, welche auf die ästhetisch-technische

Ausführung ihrer Werke einen bestimmenden

Einfluß nahmen, die die Ausdrucksmittel der

Druckerei in bestimmten Richtungen ver-

werten wollten, deren Originaleditionen auch

im literarischen Sinne eine Originaltypogra-

phie haben; aus der deutschen Dichtung der

Gegenwart sind dafür Arno Holz und Stefan

George Beispiele. Doch auch in der Ver-

gangenheit waren die Vorschriften und

Wünsche der Autoren für die typographische

Ausstattung ihrer Bücher zahlreich. Die Ver-

fasser-Verleger-Briefwechsel zeigen, daß

manche Einzelheiten, die man für zufällig

halten möchte, die Erfüllung derartiger Forde-

rungen sind; Goethe z. B. hat bisweilen

eigenen erheblichen Anteil an den Details der

Druckausführung genommen. Aber alles das

blieb meist, wenn nicht der Autor sein eigener

Typograph wurde, wie Restif de la Bretonne,

mehr ein Anregen und Ausgleichen als ein

unmittelbares Eingreifen in die technische

Herstellung, durch das Klopstock die Ver-

öffentlichung seiner Oden bei Johann Joachim

Christoph Bocle (Hamburg, 1768) verzögerte,

weil er den Guß der Typen abwarten wollte,

deren Zeichnung er unter dem Beistand des

Kopenhagener Kupferstechers Johann Martin

Preisler entworfen hatte. Die technisch-typo-

graphischen Besonderheiten, die auch unter

den Eigenwerten einer Erstausgabe hervor-

treten können, sind ausschlaggebend für die-

jenigen Bücher, die nach Druckvorzügen, nicht

nach literarischen Qualitäten geschäht wer-

den, weil sie Letternkunst-Meisterstücke sind,

oder weil die frischesten Abzüge bedeutender

Holzschnitte sie zieren, und so fort. Man

bringt diese Büchergruppe in der Regel unter

den Sammelnamen Buchkunst, man ordnet sie

nach ästhetischen Kategorien, nach Künstler-

namen oder Kunstarten, nach Stilepochen

usw. Dabei bleiben dann überwiegend die

kunstgeschichtlichen Anschauungen, wie die

Beziehungen zu einer für zeitlos gehaltenen

künstlerischen Leistung, deren zufälliger

Träger die Illustration des Buches ist, maß-

gebend, weit weniger ein technisch-

historischer Standpunkt. Wohl hat man sich

daran gewöhnt, ihn für die Anfänge der Buch-

druckerei einzunehmen und die Inkunabel-

periode aus einem technischen Blickpunkte zu

sehen. Und ist dann neuerdings auch dazu

gelangt, die Geschichte der Schriftgießerei

aus der Typenkunde des 15. Jahrhunderts

weiterzuführen. Die Druckschrift ist der

eigentliche Urheber des schön gedruckten

Buches; dem entspricht es, daß man Bücher

sammelt, die älteste oder beste Anwendungen

berühmter Druckschriften sind. Einstweilen

ist dieses Sammelgebiet einer Typophilie

noch immer dem allgemeinen Buchkunst-

gedanken untergeordnet, in Parallelisierungen

hervorragender historischer und moderner

Pressen, in einem nicht überall sehr klaren

Ästhetisieren um „das schöne Buchdruckwerk“.

Es fehlt noch der bibliographisch feste

Mittelpunkt eines bibliotechnisch-historischen

Systems, von dem aus ein Überblick über das

ganze Sammelgebiet zu gewinnen sein würde,

das außer den ikonographischen Techniken

die der Typographie als solche berücksichtigt.

Tatsächlich ist es ja so, daß bald nach deren

Erfindung ihre buchdruckerischen Fort-

bildungen sich vereinzelten und immer von

neuem wieder zusammenschlossen. Bücher,

„Druck-Erstlinge“, die früheste Anwendungen

eines neuen oder verbesserten Verfahrens,

diese oder jene originale technische Orientie-

rung dokumentieren, wären in großer Anzahl

aufzuführen, ihre Aneinanderreihung würde

umfassend die technische Ausgestaltung der

Buchdruckkunst vom 15. bis zum 20. Jahr-

hundert erläutern. Bisher ist ein derartiger

Sammlungsversuch, sei es auch nur durch

eine Bearbeitung der mannigfachen biblio-

graphischen Materialien, nicht gemacht wor-

den. Bereits übliche Katalogvermerke für die

Bände der Wiegendruckzeit sind: das „erste“

Buchdruckwerk mit einer Karte, mit einem

Kupferstich, mit irgendeiner sonstigen Be-

sonderheit, mit der es zuerst eine bibliotech-

nische Entdeckung oder Erfindung bekundet,

eine neuartige druckerische Wendung nimmt.

Dagegen beachtet man für die späteren Jahr-

hunderte nur ausnahmsweise die beispiel-

gebend gewordenen oder in Vergessenheit ge-

ratenen, vielleicht später ähnlich noch einmal

erfundenen Verfahren der Druckerstlinge, die

irgendwelchen technischen Fortschritt ein-

führten. Meist sind nun allerdings jeßt ver-

lorengegangene Versuchsdrucke einer frühe-

sten praktischen Vollendung vorangegangen,

nur in den seltensten Fällen läßt sich durch

originale Probedrucke der Entwicklungsgang

einer neuen Technik von ihrer „Vorgeschichte“

her bis zu denjenigen Druckerstlingen be-

legen, die mehr oder minder schon einen end-

gültigen ersten fertigen Zustand bezeugen.

Ebensowenig wie sich die allerältesten

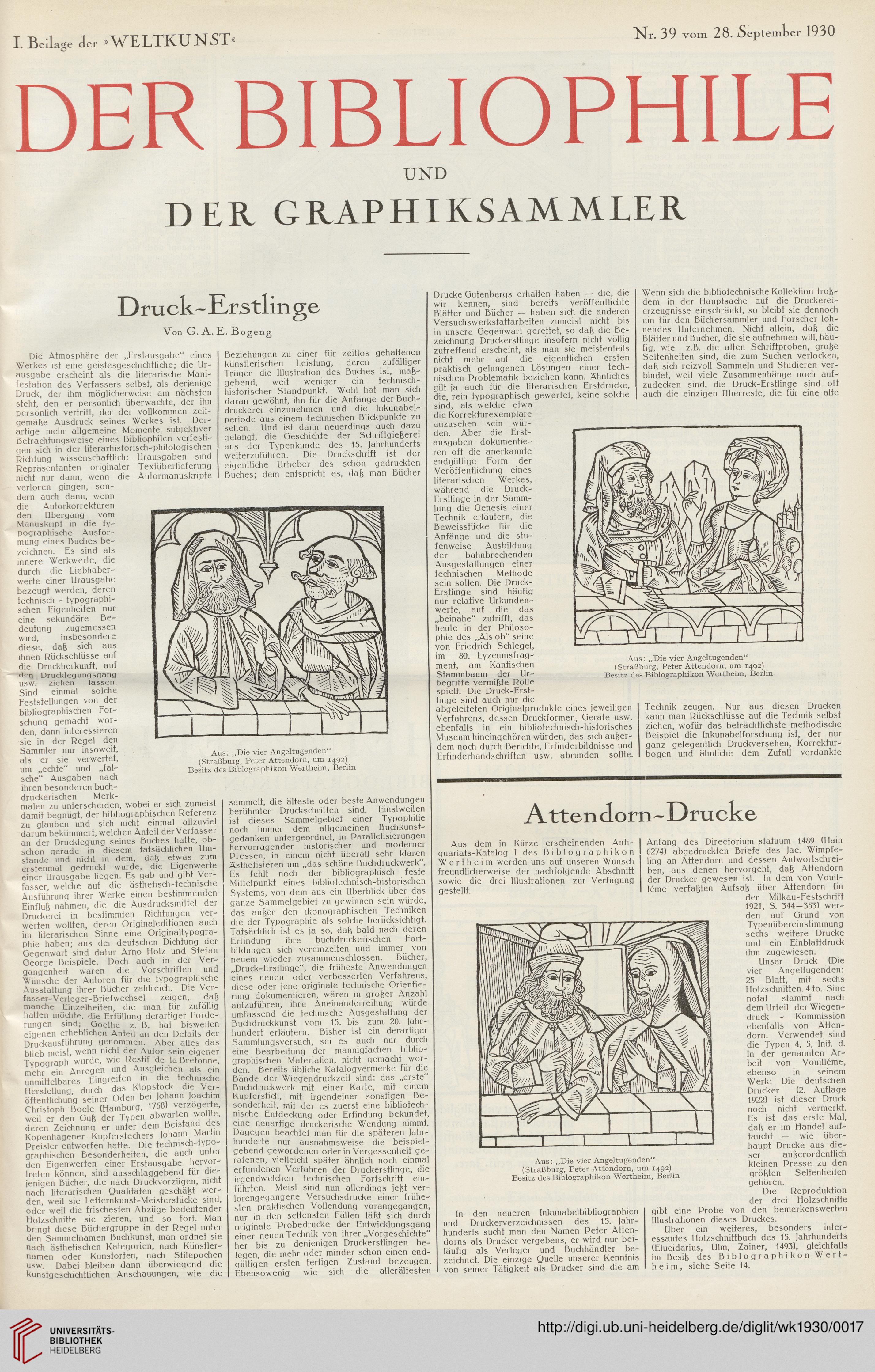

Aus: „Die vier Angeltugenden“

(Straßburg, Peter Attendorn, um 1492)

Besitz des Bibiographikon Wertheim, Berlin

Drucke Gutenbergs erhalten haben — die, die

wir kennen, sind bereits veröffentlichte

Blätter und Bücher — haben sich die anderen

Versuchswerkstattarbeiten zumeist nicht bis

in unsere Gegenwart gerettet, so daß die Be-

zeichnung Druckerstlinge insofern nicht völlig

zutreffend erscheint, als man sie meistenteils

nicht mehr auf die eigentlichen ersten

praktisch gelungenen Lösungen einer tech-

nischen Problematik beziehen kann. Ähnliches

gilt ja auch für die literarischen Erstdrucke,

die, rein typographisch gewertet, keine solche

sind, als welche etwa

die Korrekturexemplare

anzusehen sein wür-

den. Aber die Erst-

ausgaben dokumentie-

ren oft die anerkannte

endgültige Form der

Veröffentlichung eines

literarischen Werkes,

während die Druck-

Erstlinge in der Samm-

lung die Genesis einer

Technik erläutern, die

Beweisstücke für die

Anfänge und die stu-

fenweise Ausbildung

der bahnbrechenden

Ausgestaltungen einer

technischen Methode

sein sollen. Die Druck-

Erstlinge sind häufig

nur relative Urkunden-

werte, auf die das

„beinahe“ zutrifft, das

heute in der Philoso-

phie des „Als ob“ seine

von Friedrich Schlegel,

im 80. Lyzeumsfrag-

ment, am Kantischen

Stammbaum der Ur-

begriffe vermißte Rolle

spielt. Die Druck-Erst-

linge sind auch nur die

abgeleiteten Originalprodukte eines jeweiligen

Verfahrens, dessen Druckformen, Geräte usw.

ebenfalls in ein bibliotechnisch-historisches

Museum hineingehören würden, das sich außer-

dem noch durch Berichte, Erfinderbildnisse und

Erfinderhandschriften usw. abrunden sollte.

Wenn sich die bibliotechnische Kollektion troß-

dem in der Hauptsache auf die Druckerei-

erzeugnisse einschränkt, so bleibt sie dennoch

ein für den Büchersammler und Forscher loh-

nendes Unternehmen. Nicht allein, daß die

Blätter und Bücher, die sie aufnehmen will, häu-

fig, wie z.B. die alten Schriftproben, große

Seltenheiten sind, die zum Suchen verlocken,

daß sich reizvoll Sammeln und Studieren ver-

bindet, weil viele Zusammenhänge noch auf-

zudecken sind, die Druck-Erstlinge sind oft

auch die einzigen Überreste, die für eine alte

Technik zeugen. Nur aus diesen Drucken

kann man Rückschlüsse auf die Technik selbst

ziehen, wofür das beträchtlichste methodische

Beispiel die Inkunabelforschung ist, der nur

ganz gelegentlich Druckversehen, Korrektur-

bogen und ähnliche dem Zufall verdankte

Aus: „Die vier Angeltugenden"

(Straßburg, Peter Attendorn, um 1492)

Besitz des Bibiographikon Wertheim, Berlin

Attendorn-Drucke

Aus dem in Kürze erscheinenden Anti-

quariats-Katalog I des Bibiographikon

Wertheim werden uns auf unseren Wunsch

freundlicherweise der nachfolgende Abschnitt

sowie die drei Illustrationen zur Verfügung

gestellt.

In den neueren Inkunabelbibliographien

und Druckerverzeichnissen des 15. Jahr-

hunderts sucht man den Namen Peter Atten-

dorns als Drucker vergebens, er wird nur bei-

läufig als Verleger und Buchhändler be-

zeichnet. Die einzige Quelle unserer Kenntnis

von seiner Tätigkeit als Drucker sind die am

Anfang des Directorium stafuum 1489 (Hain

6274) abgedruckten Briefe des Jac. Wimpfe-

ling an Attendorn und dessen Antwortschrei-

ben, aus denen hervorgeht, daß Attendorn

der Drucker gewesen ist. In dem von Vouil-

leme verfaßten Aufsaß über Attendorn (in

der Milkau-Festschrift

1921, S. 344-353) wer-

den auf Grund von

Typenübereinstimmung

sechs weitere Drucke

und ein Einblattdruck

ihm zugewiesen.

Unser Druck (Die

vier Angeltugenden:

25 Blatt, mit sechs

Holzschnitten. 4 to. Sine

nota) stammt nach

dem Urteil der Wiegen-

druck - Kommission

ebenfalls von Atten-

dorn. Verwendet sind

die Typen 4, 5, Init. d.

In der genannten Ar-

beit von Vouilleme,

ebenso in seinem

Werk: Die deutschen

Drucker (2. Auflage

1922) ist dieser Druck

noch nicht vermerkt.

Es ist das erste Mal,

daß er im Handel auf-

taucht — wie über-

haupt Drucke aus die-

ser außerordentlich

kleinen Presse zu den

größten Seltenheiten

gehören.

Die Reproduktion

der drei Holzschnitte

gibt eine Probe von den bemerkenswerten

Illustrationen dieses Druckes.

über ein weiteres, besonders inter-

essantes Holzschnittbuch des 15. Jahrhunderts

(Elucidarius, Ulm, Zainer, 1493), gleichfalls

im Besiß des Bibiographikon Wert-

heim, siehe Seite 14.

Aus; „Die vier Angeltugenden"

(Straßburg, Peter Attendorn, um 1492)

Besitz des Bibiographikon Wertheim, Berlin

DER BIBLIOPHILE

UND

DER GRAPHIKSAMMLER

Druck- Ers tim ge

Von G. A.E. Bogeng

Die Atmosphäre der „Erstausgabe" eines

Werkes ist eine geistesgeschichtliche; die Ur-

ausgabe erscheint als die literarische Mani-

festation des Verfassers selbst, als derjenige

Druck, der ihm möglicherweise am nächsten

steht, den er persönlich überwachte, der ihn

persönlich vertritt, der der vollkommen zeit-

gemäße Ausdruck seines Werkes ist. Der-

artige mehr allgemeine Momente subjektiver

Betrachtungsweise eines Bibliophilen verfesti-

gen sich in der literarhistorisch-philologischen

Richtung wissenschaftlich: Urausgaben sind

Repräsentanten originaler Textüberlieferung

nicht nur dann, wenn die Autormanuskripte

verloren gingen, son-

dern auch dann, wenn

die Autorkorrekturen

den Übergang vom

Manuskript in die ty-

pographische Ausfor-

mung eines Buches be-

zeichnen. Es sind als

innere Werkwerte, die

durch die Liebhaber-

werte einer Urausgabe

bezeugt werden, deren

technisch - typographi-

schen Eigenheiten nur

eine sekundäre Be-

deutung zugemessen

wird, insbesondere

diese, daß sich aus

ihnen Rückschlüsse auf

die Druckherkunft, auf

den Drucklegungsgang

usw. ziehen lassen.

Sind einmal solche

Feststellungen von der

bibliographischen For-

schung gemacht wor-

den, dann interessieren

sie in der Regel den

Sammler nur insoweit,

als er sie verwertet,

um „echte“ und „fal-

sche“ Ausgaben nach

ihren besonderen buch-

druckerischen Merk-

malen zu unterscheiden, wobei er sich zumeist

damit begnügt, der bibliographischen Referenz

zu glauben und sich nicht einmal allzuviel

darum bekümmert, welchen Anteil der Verfasser

an der Drucklegung seines Buches hatte, ob-

schon gerade in diesem tatsächlichen Um-

stande und nicht in dem, daß etwas zum

erstenmal gedruckt wurde, die Eigenwerte

einer Urausgabe liegen. Es gab und gibt Ver-

fasser, welche auf die ästhetisch-technische

Ausführung ihrer Werke einen bestimmenden

Einfluß nahmen, die die Ausdrucksmittel der

Druckerei in bestimmten Richtungen ver-

werten wollten, deren Originaleditionen auch

im literarischen Sinne eine Originaltypogra-

phie haben; aus der deutschen Dichtung der

Gegenwart sind dafür Arno Holz und Stefan

George Beispiele. Doch auch in der Ver-

gangenheit waren die Vorschriften und

Wünsche der Autoren für die typographische

Ausstattung ihrer Bücher zahlreich. Die Ver-

fasser-Verleger-Briefwechsel zeigen, daß

manche Einzelheiten, die man für zufällig

halten möchte, die Erfüllung derartiger Forde-

rungen sind; Goethe z. B. hat bisweilen

eigenen erheblichen Anteil an den Details der

Druckausführung genommen. Aber alles das

blieb meist, wenn nicht der Autor sein eigener

Typograph wurde, wie Restif de la Bretonne,

mehr ein Anregen und Ausgleichen als ein

unmittelbares Eingreifen in die technische

Herstellung, durch das Klopstock die Ver-

öffentlichung seiner Oden bei Johann Joachim

Christoph Bocle (Hamburg, 1768) verzögerte,

weil er den Guß der Typen abwarten wollte,

deren Zeichnung er unter dem Beistand des

Kopenhagener Kupferstechers Johann Martin

Preisler entworfen hatte. Die technisch-typo-

graphischen Besonderheiten, die auch unter

den Eigenwerten einer Erstausgabe hervor-

treten können, sind ausschlaggebend für die-

jenigen Bücher, die nach Druckvorzügen, nicht

nach literarischen Qualitäten geschäht wer-

den, weil sie Letternkunst-Meisterstücke sind,

oder weil die frischesten Abzüge bedeutender

Holzschnitte sie zieren, und so fort. Man

bringt diese Büchergruppe in der Regel unter

den Sammelnamen Buchkunst, man ordnet sie

nach ästhetischen Kategorien, nach Künstler-

namen oder Kunstarten, nach Stilepochen

usw. Dabei bleiben dann überwiegend die

kunstgeschichtlichen Anschauungen, wie die

Beziehungen zu einer für zeitlos gehaltenen

künstlerischen Leistung, deren zufälliger

Träger die Illustration des Buches ist, maß-

gebend, weit weniger ein technisch-

historischer Standpunkt. Wohl hat man sich

daran gewöhnt, ihn für die Anfänge der Buch-

druckerei einzunehmen und die Inkunabel-

periode aus einem technischen Blickpunkte zu

sehen. Und ist dann neuerdings auch dazu

gelangt, die Geschichte der Schriftgießerei

aus der Typenkunde des 15. Jahrhunderts

weiterzuführen. Die Druckschrift ist der

eigentliche Urheber des schön gedruckten

Buches; dem entspricht es, daß man Bücher

sammelt, die älteste oder beste Anwendungen

berühmter Druckschriften sind. Einstweilen

ist dieses Sammelgebiet einer Typophilie

noch immer dem allgemeinen Buchkunst-

gedanken untergeordnet, in Parallelisierungen

hervorragender historischer und moderner

Pressen, in einem nicht überall sehr klaren

Ästhetisieren um „das schöne Buchdruckwerk“.

Es fehlt noch der bibliographisch feste

Mittelpunkt eines bibliotechnisch-historischen

Systems, von dem aus ein Überblick über das

ganze Sammelgebiet zu gewinnen sein würde,

das außer den ikonographischen Techniken

die der Typographie als solche berücksichtigt.

Tatsächlich ist es ja so, daß bald nach deren

Erfindung ihre buchdruckerischen Fort-

bildungen sich vereinzelten und immer von

neuem wieder zusammenschlossen. Bücher,

„Druck-Erstlinge“, die früheste Anwendungen

eines neuen oder verbesserten Verfahrens,

diese oder jene originale technische Orientie-

rung dokumentieren, wären in großer Anzahl

aufzuführen, ihre Aneinanderreihung würde

umfassend die technische Ausgestaltung der

Buchdruckkunst vom 15. bis zum 20. Jahr-

hundert erläutern. Bisher ist ein derartiger

Sammlungsversuch, sei es auch nur durch

eine Bearbeitung der mannigfachen biblio-

graphischen Materialien, nicht gemacht wor-

den. Bereits übliche Katalogvermerke für die

Bände der Wiegendruckzeit sind: das „erste“

Buchdruckwerk mit einer Karte, mit einem

Kupferstich, mit irgendeiner sonstigen Be-

sonderheit, mit der es zuerst eine bibliotech-

nische Entdeckung oder Erfindung bekundet,

eine neuartige druckerische Wendung nimmt.

Dagegen beachtet man für die späteren Jahr-

hunderte nur ausnahmsweise die beispiel-

gebend gewordenen oder in Vergessenheit ge-

ratenen, vielleicht später ähnlich noch einmal

erfundenen Verfahren der Druckerstlinge, die

irgendwelchen technischen Fortschritt ein-

führten. Meist sind nun allerdings jeßt ver-

lorengegangene Versuchsdrucke einer frühe-

sten praktischen Vollendung vorangegangen,

nur in den seltensten Fällen läßt sich durch

originale Probedrucke der Entwicklungsgang

einer neuen Technik von ihrer „Vorgeschichte“

her bis zu denjenigen Druckerstlingen be-

legen, die mehr oder minder schon einen end-

gültigen ersten fertigen Zustand bezeugen.

Ebensowenig wie sich die allerältesten

Aus: „Die vier Angeltugenden“

(Straßburg, Peter Attendorn, um 1492)

Besitz des Bibiographikon Wertheim, Berlin

Drucke Gutenbergs erhalten haben — die, die

wir kennen, sind bereits veröffentlichte

Blätter und Bücher — haben sich die anderen

Versuchswerkstattarbeiten zumeist nicht bis

in unsere Gegenwart gerettet, so daß die Be-

zeichnung Druckerstlinge insofern nicht völlig

zutreffend erscheint, als man sie meistenteils

nicht mehr auf die eigentlichen ersten

praktisch gelungenen Lösungen einer tech-

nischen Problematik beziehen kann. Ähnliches

gilt ja auch für die literarischen Erstdrucke,

die, rein typographisch gewertet, keine solche

sind, als welche etwa

die Korrekturexemplare

anzusehen sein wür-

den. Aber die Erst-

ausgaben dokumentie-

ren oft die anerkannte

endgültige Form der

Veröffentlichung eines

literarischen Werkes,

während die Druck-

Erstlinge in der Samm-

lung die Genesis einer

Technik erläutern, die

Beweisstücke für die

Anfänge und die stu-

fenweise Ausbildung

der bahnbrechenden

Ausgestaltungen einer

technischen Methode

sein sollen. Die Druck-

Erstlinge sind häufig

nur relative Urkunden-

werte, auf die das

„beinahe“ zutrifft, das

heute in der Philoso-

phie des „Als ob“ seine

von Friedrich Schlegel,

im 80. Lyzeumsfrag-

ment, am Kantischen

Stammbaum der Ur-

begriffe vermißte Rolle

spielt. Die Druck-Erst-

linge sind auch nur die

abgeleiteten Originalprodukte eines jeweiligen

Verfahrens, dessen Druckformen, Geräte usw.

ebenfalls in ein bibliotechnisch-historisches

Museum hineingehören würden, das sich außer-

dem noch durch Berichte, Erfinderbildnisse und

Erfinderhandschriften usw. abrunden sollte.

Wenn sich die bibliotechnische Kollektion troß-

dem in der Hauptsache auf die Druckerei-

erzeugnisse einschränkt, so bleibt sie dennoch

ein für den Büchersammler und Forscher loh-

nendes Unternehmen. Nicht allein, daß die

Blätter und Bücher, die sie aufnehmen will, häu-

fig, wie z.B. die alten Schriftproben, große

Seltenheiten sind, die zum Suchen verlocken,

daß sich reizvoll Sammeln und Studieren ver-

bindet, weil viele Zusammenhänge noch auf-

zudecken sind, die Druck-Erstlinge sind oft

auch die einzigen Überreste, die für eine alte

Technik zeugen. Nur aus diesen Drucken

kann man Rückschlüsse auf die Technik selbst

ziehen, wofür das beträchtlichste methodische

Beispiel die Inkunabelforschung ist, der nur

ganz gelegentlich Druckversehen, Korrektur-

bogen und ähnliche dem Zufall verdankte

Aus: „Die vier Angeltugenden"

(Straßburg, Peter Attendorn, um 1492)

Besitz des Bibiographikon Wertheim, Berlin

Attendorn-Drucke

Aus dem in Kürze erscheinenden Anti-

quariats-Katalog I des Bibiographikon

Wertheim werden uns auf unseren Wunsch

freundlicherweise der nachfolgende Abschnitt

sowie die drei Illustrationen zur Verfügung

gestellt.

In den neueren Inkunabelbibliographien

und Druckerverzeichnissen des 15. Jahr-

hunderts sucht man den Namen Peter Atten-

dorns als Drucker vergebens, er wird nur bei-

läufig als Verleger und Buchhändler be-

zeichnet. Die einzige Quelle unserer Kenntnis

von seiner Tätigkeit als Drucker sind die am

Anfang des Directorium stafuum 1489 (Hain

6274) abgedruckten Briefe des Jac. Wimpfe-

ling an Attendorn und dessen Antwortschrei-

ben, aus denen hervorgeht, daß Attendorn

der Drucker gewesen ist. In dem von Vouil-

leme verfaßten Aufsaß über Attendorn (in

der Milkau-Festschrift

1921, S. 344-353) wer-

den auf Grund von

Typenübereinstimmung

sechs weitere Drucke

und ein Einblattdruck

ihm zugewiesen.

Unser Druck (Die

vier Angeltugenden:

25 Blatt, mit sechs

Holzschnitten. 4 to. Sine

nota) stammt nach

dem Urteil der Wiegen-

druck - Kommission

ebenfalls von Atten-

dorn. Verwendet sind

die Typen 4, 5, Init. d.

In der genannten Ar-

beit von Vouilleme,

ebenso in seinem

Werk: Die deutschen

Drucker (2. Auflage

1922) ist dieser Druck

noch nicht vermerkt.

Es ist das erste Mal,

daß er im Handel auf-

taucht — wie über-

haupt Drucke aus die-

ser außerordentlich

kleinen Presse zu den

größten Seltenheiten

gehören.

Die Reproduktion

der drei Holzschnitte

gibt eine Probe von den bemerkenswerten

Illustrationen dieses Druckes.

über ein weiteres, besonders inter-

essantes Holzschnittbuch des 15. Jahrhunderts

(Elucidarius, Ulm, Zainer, 1493), gleichfalls

im Besiß des Bibiographikon Wert-

heim, siehe Seite 14.

Aus; „Die vier Angeltugenden"

(Straßburg, Peter Attendorn, um 1492)

Besitz des Bibiographikon Wertheim, Berlin