24

WELTKUNST

Jahrg. IV, Nr. 39 vom 28. September 1930

Jahrg.

als Theoretiker, oder anerkannte Speziali-

täten dürften Mitglied sein. Auch Händler,

welche in der Praxis ihre Kenntnisse erworben

haben oder als Kenner eines besonderen Ge-

bietes bekannt sind. Die Praxis und der

Umgang mit den Kunstgegenständen selbst

ist der allerbeste Lehrmeister. Aus Büchern

kann man über Kunst lesen, Kunst kennen

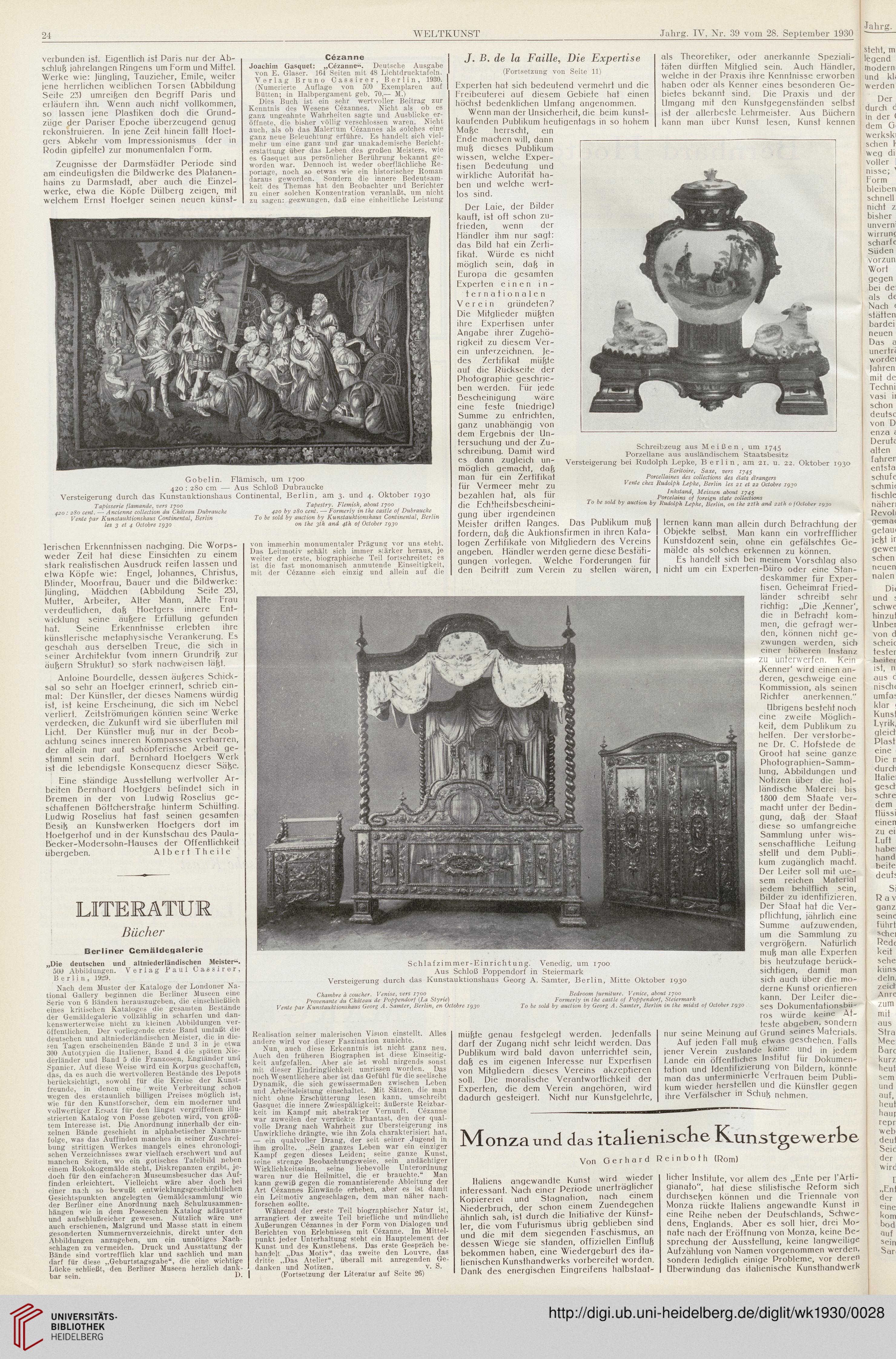

Schlafzimmer-Einrichtung. Venedig, um 1700

Aus Schloß Poppendorf in Steiermark

Versteigerung durch das Kunstauktionshaus Georg A. Samter, Berlin, Mitte Oktober 1930

Chambre ä coucher. Venise, vers 1700 _ Bedroom furniture. Venice, about 1700

Provenante du Chateau de~ Poppendorf (La Styrie) Formerly in the castle of Poppendorf, Steiermark

Vente par Kunstauktionshaus Georg A. Samter, Berlin, en Octobre 1930 To be sold by auction by Georg A. Samter, Berlin in the midst of October 1930

Monza und das italienische Kunstgewerbe

Von Gerhard Reinboth (Rom)

Italiens angewandte Kunst wird wieder

interessant. Nach einer Periode unerträglicher

Kopiererei und Stagnation, nach einem

Niederbruch, der schon einem Zuendegehen

ähnlich sah, ist durch die Initiative der Künst-

ler, die vom Futurismus übrig geblieben sind

und die mit dem siegenden Faschismus, an

dessen Wiege sie standen, offiziellen Einfluß

bekommen haben, eine Wiedergeburt des ita-

lienischen Kunsthandwerks vorbereitet worden.

Dank des energischen Eingreifens halbstaat-

licher Institute, vor allem des „Ente per l’Arti—

gianato", hat diese stilistische Reform sich

durchseßen können und die Triennale von

Monza rückte Italiens angewandte Kunst in

eine Reihe neben der Deutschlands, Schwe-

dens, Englands. Aber es soll hier, drei Mo-

nate nach der Eröffnung von Monza, keine Be-

sprechung der Ausstellung, keine langweilige

Aufzählung von Namen vorgenommen werden,

sondern lediglich einige Probleme, vor deren

Überwindung das italienische Kunsthandwerk

verbunden ist. Eigentlich ist Paris nur der Ab-

schluß jahrelangen Ringens um Form und Mittel.

Werke wie: Jüngling, Tauzieher, Emile, weiter

jene herrlichen weiblichen Torsen (Abbildung

Seite 23) umreißen den Begriff Paris und

erläutern ihn. Wenn auch nicht vollkommen,

so lassen jene Plastiken doch die Grund-

züge der Pariser Epoche überzeugend genug

rekonstruieren. In jene Zeit hinein fällt Hoet-

gers Abkehr vom Impressionismus (der in

Rodin gipfelte) zur monumentalen Form.

Zeugnisse der Darmstädter Periode sind

am eindeutigsten die Bildwerke des Platanen-

hains zu Darmstadt, aber auch die Einzel-

werke, etwa die Köpfe Dülberg zeigen, mit

welchem Ernst Hoetger seinen neuen künst-

Cezanne

Joachim Gasquet: „Cezanne“. Deutsche Ausgabe

von E. Glaser. 164 Seiten, mit 48 Lichtdrucktafeln.

Verlag Bruno Cassirer, Berlin, 1930.

(Numerierte Auflage von 500 Exemplaren auf

Bütten; in Halbpergament geb. 70,— M.)

Dies Buch, ist ein sehr wertvoller Beitrag zur

Kenntnis des Wesens Cezannes. Nicht als ob es

ganz ungeahnte Wahrheiten sagte und Ausblicke er-

öffnete, die bisher völlig verschlossen waren. Nicht

auch, als ob das Malertum Cezannes als solches eine

ganz neue Beleuchtung erführe. Es handelt sich viel-

mehr um eine ganz und gar -unakademische Bericht-

erstattung über das Leben des großen Meisters, wie

es Gasquet aus persönlicher Berührung bekannt ge-

worden war. Dennoch ist weder oberflächliche Re-

portage, noch so etwas wie ein historischer Roman

daraus geworden. Sondern die innere Bedeutsam-

keit des Themas hat den Beobachter und Berichter

zu einer -solchen Konzentration veranlaßt, um nicht

zu sagen: gezwungen, daß eine einheitliche Leistung

LITERATUR

Bücher

Berliner Cemäldeqalerie

„Die deutschen und altniederländischen Meister“.

500 Abbildungen. Verlag Paul Cassirer,

Berlin, 1929.

Nach dem Muster der Kataloge- der Londoner Na-

tional Gallery beginnen die Berliner Museen eine

Serie von 6 Bänden herauszugeben, die einschließlich

eines kritischen Kataloges die gesamten Bestände

der Gemäldegalerie vollzählig in scharfen und dan-

kenswerterweise nicht zu kleinen Abbildungen ver-

öffentlichen. Der vorliegende erste Band umfaßt die

deutschen und altniederländischen Meister, die in die-

sen Tagen erscheinenden Bände 2 und 3 in je etwa

300 Autotypien die Italiener, Band 4 die späten Nie-

derländer und Band 5 die Franzosen, Engländer und

Spanier. Auf diese Weise wird ein Korpus geschaffen,

das, da es auch die wertvolleren Bestände des Depots

berücksichtigt, sowohl für die Kreise der Kunst-

freunde, in denen eine weite Verbreitung schon

wegen des erstaunlich billigen Preises möglich ist,

wie für den Kunstforscher, dem ein moderner und

vollwertiger Ersatz für den längst vergriffenen illu-

strierten Katalog von Posse geboten wird, von größ-

tem Interesse ist. Die Anordnung innerhalb der ein-

zelnen Bände geschieht in alphabetischer Namens-

folge, was das Auffinden manches in seiner Zuschrei-

bung strittigen Werkes mangels eines chronologi-

schen Verzeichnisses zwar vielfach erschwert und auf

manchen Seiten, wo ein gotisches Tafelbild neben

einem Rokokogemälde steht, Diskrepanzen ergibt, je-

doch für den einfacheren Museumsbesucher das Auf;

finden erleichtert. Vielleicht wäre aber doch bei

einer nach so bewußt entwicklungsgeschiehtlichen

Gesichtspunkten angelegten Gemäldesammlung wie

der Berliner eine Anordnung nach Schulzusammen-

hängen wie in dem Poss-eschen Katalog adäquater

und aufschlußreicher gewesen. Nützlich wäre uns

auch erschienen, Malgrund und Masse statt in einem

gesonderten Nummernverzeichnis, direkt unter den

Abbildungen anzugeben, um ein unnötiges Nach-

schlagen zu vermeiden. Druck und Ausstattung der

Bände sind vortrefflich klar und sachlich und man

darf für diese „Geburtstagsgabe“, die eine wichtige

Lücke schließt, den Berliner Museen herzlich dank-

bar sein. D.

Realisation seiner malerischen Vision einstellt. Alles

andere wird vor dieser Faszination zunichte.

Nun, auch diese Erkenntnis ist nicht ganz neu.

Auch den früheren Biographen ist diese Einseitig-

keit aufgefallen. Aber sie ist wohl nirgends sonst

mit dieser Eindringlichkeit umrissen worden. Das

noch Wesentliehere aber ist das Gefühl für die seelische

Dynamik, die sich gewissermaßen zwischen Leben

und Arbeitsleistung einschaltet. Mit Sätzen, die man

nicht ohne Erschütterung lesen kann, umschreibt

Gasquet die innere Zwiespältigkeit: äußerste Reizbar-

keit im Kampf mit abstrakter Vernunft. Cdzanne

war zuweilen der verrückte Phantast, den der qual-

volle Drang nach Wahrheit zur Übersteigerung ins

Unwirkliche drängte, wie ihn Zola charakterisiert hat,

— ein qualvoller Drang, der seit seiner Jugend in

ihm grollte. , „Sein ganzes Leben war ein einziger

Kampf gegen dieses Leiden;, seine, ganze Kunst,

seine strenge Beobachtungsweise, sein andächtiger

Wirklichkeitssinn, seine liebevolle Unterordnung

waren nur die Heilmittel, die . er brauchte.“ Man

kann gewiß gegen die romantisierende Ableitung der

Art Cezannes Einwände- erheben, aber es ist damit

ein Leitmotiv angeschlagen, dem man näher nach-

forschen sollte.

Während der erste Teil biographischer Natur , ist,

arrangiert der zweite Teil briefliche und mündliche

Äußerungen Ctaiannes in der Form von Dialogen und

Berichten von Erlebnissen mit Cezanne. Im Mittel-

punkt jeder Unterhaltung steht ein Hauptelement der

Kunst und des Kunstlebens. Das erste Gespräch be-

handelt „Das Motiv“, das zweite den Louvre, das

dritte „Das Atelier“, überall mit anregenden Ge-

danken und Notizen. . v. S.

(Fortsetzung der Literatur auf Seite 26)

J. B. de la Faille, Die Expertise

(Fortsetzung von Seite 11)

Das Publikum muß

und

hol-

bis

ver-

müßfe genau festgelegt werden. Jedenfalls

darf der Zugang nicht sehr leicht werden. Das

Publikum wird bald davon unterrichtet sein,

daß es im eigenen Interesse nur Expertisen

von Mitgliedern dieses Vereins akzeptieren

soll. Die moralische Verantwortlichkeit der

Experten, die dem Verein angehören, wird

dadurch gesteigert. Nicht nur Kunstgelehrte,

Der Laie, der Bilder

kauft, ist oft schon zu-

frieden, wenn der

Händler ihm nur sagt:

das Bild hat ein Zerti-

fikat. Würde es nicht

möglich sein, daß in

Europa die gesamten

Experten einen in-

ternationalen

Verein gründeten?

Die Mitglieder müßten

ihre Expertisen unter

Angabe ihrer Zugehö-

rigkeit zu diesem Ver-

ein unterzeichnen. Je-

des Zertifikat müßte

auf die Rückseite der

Photographie geschrie-

ben werden. Für jede

Bescheinigung wäre

eine feste (niedrige)

Summe zu entrichten,

ganz unabhängig von

dem Ergebnis der Un-

tersuchung und der Zu-

schreibung. Damit wird

es dann zugleich un-

möglich gemacht, daß

man tür ein Zertifikat

für Vermeer mehr zu

bezahlen hat, als für

die Echtheitsbescheini-

gung über irgendeinen

Meister dritten Ranges,

fordern, daß die Auktionsfirmen in ihren Kata-

logen Zertifikate von Mitgliedern des Vereins

angeben. Händler werden gerne diese Bestäti-

gungen vorlegen. Welche Forderungen für

den Beitritt zum Verein zu stellen wären.

Schreibzeug aus Meißen, um 1745

Porzellane aus ausländischem Staatsbesitz

Versteigerung bei Rudolph Lepke, Berlin, am 21. u. 22. Oktober 1930

Ecritoire, Saxe, vers 1745

Porcellaines des collections des etats etrangers

Vente chez Rudolph Lepke, Berlin les 21 et 22 Octobre 1930

Inkstand, Meissen about 1745

Ä „ ,, , .. . Porcelains of foreign state collections

io oe sota by auction by Rudolph Lepke, Berlin, on the 2ith and 22th ofOctober 1930

rvLnen kann man allein durch Betrachtung der

Objekte selbst. Man kann ein vortrefflicher

Kunstdozent sein, ohne ein gefälschtes Ge-

mälde als solches erkennen zu können.

Es handelt sich bei meinem Vorschlag also

nicht um ein Experten-Büro oder eine Stan-

deskammer für Exper-

tisen. Geheimrat Fried-

länder schreibt sehr

richtig: „Die ,Kenner',

die in Betracht kom-

men, die gefragt wer-

den, können nicht ge-

zwungen werden, sich

einer höheren Instanz

zu unterwerfen. Kein

.Kenner' wird einen an-

deren, geschweige eine

Kommission, als seinen

Richter anerkennen."

übrigens besteht noch

eine zweite Möglich-

keit, dem Publikum zu

helfen. Der verstorbe-

ne Dr. C. Hofstede de

Groot hat seine ganze

Photographien-Samm-

lung, Abbildungen

Notizen über die

ländische Malerei

1800 dem Staate

macht unter der Bedin-

gung, daß der Staat

diese so umfangreiche

Sammlung unter wis-

senschaftliche Leitung

stellt und dem Publi-

kum zugänglich macht.

Der Leiter soll mit uie-

sem reichen Material

jedem behilflich sein,

Bilder zu identifizieren.

Der Staat hat die Ver-

pflichtung, jährlich eine

Summe aufzuwenden,

um die Sammlung zu

vergrößern. Natürlich

muß man alle Experten

bis heutzutage berück-

sichtigen, damit man

sich auch über die mo-

derne Kunst orientieren

kann. Der Leiter die-

ses Dokumentationsbü-

ros würde keine At-

teste abgeben, sondern

nur seine Meinung auf Grund seines Materials.

Auf jeden Fall muß etwas geschehen. Falls

jener Verein zustande käme und in jedem

Lande ein öffentliches Institut für Dokumen-

tation und Identifizierung von Bildern, könnte

man das unterminierte Vertrauen beim Publi-

kum wieder herstellen und die Künstler gegen

ihre Verfälscher in Schuß nehmen.

Gobelin. Flämisch, um 1700

420 : 280 cm — Aus Schloß Dubraucke

Versteigerung durch das Kunstauktionshaus Continental, Berlin, am 3. und 4. Oktober 1930

Tapisserie flamande, vers 1700

420 : 2S0 cent. — Ancienne collection du Chateau Dubraucke

Vente par Kunstauktionshaus Continental, Berlin

les 3 et 4 Octobre 1930

Tapestry. Flemish, about 1700

420 by 280 cent. — Formerly in the castle of Dubraucke

To be sold by auction by Kunstauktionshaus Continental, Berlin

on the 3th and 4th of October 1930

Experten hat sich bedeutend vermehrt und die

Freibeuterei auf diesem Gebiete tiat einen

höchst bedenklichen Umfang angenommen.

Wenn man der Unsicherheit, die beim kunst-

kaufenden Publikum heutigentags in so hohem

Maße herrscht, ein

Ende machen will, dann -:—

muß dieses Publikum

wissen, welche Exper-

tisen Bedeutung und

wirkliche Autorität ha-

ben und welche wert-

los sind.

lerischen Erkenntnissen nachging. Die Worps-

weder Zeit hat diese Einsichten zu einem

stark realistischen Ausdruck reifen lassen und

etwa Köpfe wie: Engel, Johannes, Christus,

Blinder, Moorfrau, Bauer und die Bildwerke:

Jüngling, Mädchen (Abbildung Seite 23),

Mutter, Arbeiter, Alfer Mann, Alte Frau

verdeutlichen, daß Hoetgers innere Ent-

wicklung seine äußere Erfüllung gefunden

hat. Seine Erkenntnisse erlebten ihre

künstlerische metaphysische Verankerung. Es

geschah aus derselben Treue, die sich in

seiner Architektur (vom innern Grundriß zur

äußern Struktur) so stark nachweisen läßt.

Antoine Bourdelle, dessen äußeres Schick-

sal so sehr an Hoetger erinnert, schrieb ein-

mal: Der Künstler, der dieses Namens würdig

ist, ist keine Erscheinung, die sich im Nebel

verliert. Zeitströmuhgen können seine Werke

verdecken, die Zukunft wird sie überfluten mil

Licht. Der Künstler muß nur in der Beob-

achtung seines inneren Kompasses verharren,

der allein nur auf schöpferische Arbeit ge-

stimmt sein darf. Bernhard Hoetgers Werk

ist die lebendigste Konseguenz dieser Säße.

Eine ständige Ausstellung wertvoller Ar-

beiten Bernhard Hoetgers befindet sich in

Bremen in der von Ludwig Roselius ge-

sdiaffenen Böttcherstraße hinterm Schütting.

Ludwig Roselius hat fast seinen gesamten

Besiß an Kunstwerken Hoetgers dort im

Hoeigerhof und in der Kunstschau des Paula-

Becker-Modersohn-Hauses der Öffentlichkeit

übergeben. Albert Theile

von immerhin monumentaler Prägung vor uns steht.

Das Leitmotiv schält sich immer stärker heraus, je

weiter der erste, biographische Teil fortschreitet: es

ist die fast monomanisch anmutende Einseitigkeit,

mit der Cezanue eich einzig und allein auf die

steht, m

legend

modern

und kl:

werden

Der

durch c

in der <

dem G

werkski

sehen l

weg di

voller

nisse; 1

Form

bleiben

schnell

nicht z

| bisher

unvern:

wirrunc

scharfe

Süden

I vorzun

Wort

gegen

bei dei

als de

Nach <

stätten

| bardei

I neuen

Das s

unertri

wordei

Jahren

mit de

Techni

I vasi ii

schon

deutsc

von D

enza t

Derute

| alten

fahret

entsta

schüfe

schmi«

tischle

nähen

Revoli

gema«

getam

| jeßt ir

gewei

I sehen

neuen

nalen

Di«

und ;

| schwe

j hinzul

Unbei

I von d

scheit

testet

beiter

ist, n

aus c

I nisch«

umfat

klar <

Kunsl

Lyrik,

i gleid

Plast

eine

Die r

durd

Italiei

gesd

schre

dem

flüssi

einen

zu ei

Luft

habe

hand

beite

deut;

Si

Rav

ganz

seine

führt

sehei

Rede

keit

sehe

küns

dein,

zeid

Anre

zum

mit

aus

Stra

Mee

Bare

kurz

heut

sem

und

auf,

heut

häuf

repr

web

deul

Seid

der

wirc

I

„Eni

der

eine

kom

bod

auf

sein

Sar

WELTKUNST

Jahrg. IV, Nr. 39 vom 28. September 1930

Jahrg.

als Theoretiker, oder anerkannte Speziali-

täten dürften Mitglied sein. Auch Händler,

welche in der Praxis ihre Kenntnisse erworben

haben oder als Kenner eines besonderen Ge-

bietes bekannt sind. Die Praxis und der

Umgang mit den Kunstgegenständen selbst

ist der allerbeste Lehrmeister. Aus Büchern

kann man über Kunst lesen, Kunst kennen

Schlafzimmer-Einrichtung. Venedig, um 1700

Aus Schloß Poppendorf in Steiermark

Versteigerung durch das Kunstauktionshaus Georg A. Samter, Berlin, Mitte Oktober 1930

Chambre ä coucher. Venise, vers 1700 _ Bedroom furniture. Venice, about 1700

Provenante du Chateau de~ Poppendorf (La Styrie) Formerly in the castle of Poppendorf, Steiermark

Vente par Kunstauktionshaus Georg A. Samter, Berlin, en Octobre 1930 To be sold by auction by Georg A. Samter, Berlin in the midst of October 1930

Monza und das italienische Kunstgewerbe

Von Gerhard Reinboth (Rom)

Italiens angewandte Kunst wird wieder

interessant. Nach einer Periode unerträglicher

Kopiererei und Stagnation, nach einem

Niederbruch, der schon einem Zuendegehen

ähnlich sah, ist durch die Initiative der Künst-

ler, die vom Futurismus übrig geblieben sind

und die mit dem siegenden Faschismus, an

dessen Wiege sie standen, offiziellen Einfluß

bekommen haben, eine Wiedergeburt des ita-

lienischen Kunsthandwerks vorbereitet worden.

Dank des energischen Eingreifens halbstaat-

licher Institute, vor allem des „Ente per l’Arti—

gianato", hat diese stilistische Reform sich

durchseßen können und die Triennale von

Monza rückte Italiens angewandte Kunst in

eine Reihe neben der Deutschlands, Schwe-

dens, Englands. Aber es soll hier, drei Mo-

nate nach der Eröffnung von Monza, keine Be-

sprechung der Ausstellung, keine langweilige

Aufzählung von Namen vorgenommen werden,

sondern lediglich einige Probleme, vor deren

Überwindung das italienische Kunsthandwerk

verbunden ist. Eigentlich ist Paris nur der Ab-

schluß jahrelangen Ringens um Form und Mittel.

Werke wie: Jüngling, Tauzieher, Emile, weiter

jene herrlichen weiblichen Torsen (Abbildung

Seite 23) umreißen den Begriff Paris und

erläutern ihn. Wenn auch nicht vollkommen,

so lassen jene Plastiken doch die Grund-

züge der Pariser Epoche überzeugend genug

rekonstruieren. In jene Zeit hinein fällt Hoet-

gers Abkehr vom Impressionismus (der in

Rodin gipfelte) zur monumentalen Form.

Zeugnisse der Darmstädter Periode sind

am eindeutigsten die Bildwerke des Platanen-

hains zu Darmstadt, aber auch die Einzel-

werke, etwa die Köpfe Dülberg zeigen, mit

welchem Ernst Hoetger seinen neuen künst-

Cezanne

Joachim Gasquet: „Cezanne“. Deutsche Ausgabe

von E. Glaser. 164 Seiten, mit 48 Lichtdrucktafeln.

Verlag Bruno Cassirer, Berlin, 1930.

(Numerierte Auflage von 500 Exemplaren auf

Bütten; in Halbpergament geb. 70,— M.)

Dies Buch, ist ein sehr wertvoller Beitrag zur

Kenntnis des Wesens Cezannes. Nicht als ob es

ganz ungeahnte Wahrheiten sagte und Ausblicke er-

öffnete, die bisher völlig verschlossen waren. Nicht

auch, als ob das Malertum Cezannes als solches eine

ganz neue Beleuchtung erführe. Es handelt sich viel-

mehr um eine ganz und gar -unakademische Bericht-

erstattung über das Leben des großen Meisters, wie

es Gasquet aus persönlicher Berührung bekannt ge-

worden war. Dennoch ist weder oberflächliche Re-

portage, noch so etwas wie ein historischer Roman

daraus geworden. Sondern die innere Bedeutsam-

keit des Themas hat den Beobachter und Berichter

zu einer -solchen Konzentration veranlaßt, um nicht

zu sagen: gezwungen, daß eine einheitliche Leistung

LITERATUR

Bücher

Berliner Cemäldeqalerie

„Die deutschen und altniederländischen Meister“.

500 Abbildungen. Verlag Paul Cassirer,

Berlin, 1929.

Nach dem Muster der Kataloge- der Londoner Na-

tional Gallery beginnen die Berliner Museen eine

Serie von 6 Bänden herauszugeben, die einschließlich

eines kritischen Kataloges die gesamten Bestände

der Gemäldegalerie vollzählig in scharfen und dan-

kenswerterweise nicht zu kleinen Abbildungen ver-

öffentlichen. Der vorliegende erste Band umfaßt die

deutschen und altniederländischen Meister, die in die-

sen Tagen erscheinenden Bände 2 und 3 in je etwa

300 Autotypien die Italiener, Band 4 die späten Nie-

derländer und Band 5 die Franzosen, Engländer und

Spanier. Auf diese Weise wird ein Korpus geschaffen,

das, da es auch die wertvolleren Bestände des Depots

berücksichtigt, sowohl für die Kreise der Kunst-

freunde, in denen eine weite Verbreitung schon

wegen des erstaunlich billigen Preises möglich ist,

wie für den Kunstforscher, dem ein moderner und

vollwertiger Ersatz für den längst vergriffenen illu-

strierten Katalog von Posse geboten wird, von größ-

tem Interesse ist. Die Anordnung innerhalb der ein-

zelnen Bände geschieht in alphabetischer Namens-

folge, was das Auffinden manches in seiner Zuschrei-

bung strittigen Werkes mangels eines chronologi-

schen Verzeichnisses zwar vielfach erschwert und auf

manchen Seiten, wo ein gotisches Tafelbild neben

einem Rokokogemälde steht, Diskrepanzen ergibt, je-

doch für den einfacheren Museumsbesucher das Auf;

finden erleichtert. Vielleicht wäre aber doch bei

einer nach so bewußt entwicklungsgeschiehtlichen

Gesichtspunkten angelegten Gemäldesammlung wie

der Berliner eine Anordnung nach Schulzusammen-

hängen wie in dem Poss-eschen Katalog adäquater

und aufschlußreicher gewesen. Nützlich wäre uns

auch erschienen, Malgrund und Masse statt in einem

gesonderten Nummernverzeichnis, direkt unter den

Abbildungen anzugeben, um ein unnötiges Nach-

schlagen zu vermeiden. Druck und Ausstattung der

Bände sind vortrefflich klar und sachlich und man

darf für diese „Geburtstagsgabe“, die eine wichtige

Lücke schließt, den Berliner Museen herzlich dank-

bar sein. D.

Realisation seiner malerischen Vision einstellt. Alles

andere wird vor dieser Faszination zunichte.

Nun, auch diese Erkenntnis ist nicht ganz neu.

Auch den früheren Biographen ist diese Einseitig-

keit aufgefallen. Aber sie ist wohl nirgends sonst

mit dieser Eindringlichkeit umrissen worden. Das

noch Wesentliehere aber ist das Gefühl für die seelische

Dynamik, die sich gewissermaßen zwischen Leben

und Arbeitsleistung einschaltet. Mit Sätzen, die man

nicht ohne Erschütterung lesen kann, umschreibt

Gasquet die innere Zwiespältigkeit: äußerste Reizbar-

keit im Kampf mit abstrakter Vernunft. Cdzanne

war zuweilen der verrückte Phantast, den der qual-

volle Drang nach Wahrheit zur Übersteigerung ins

Unwirkliche drängte, wie ihn Zola charakterisiert hat,

— ein qualvoller Drang, der seit seiner Jugend in

ihm grollte. , „Sein ganzes Leben war ein einziger

Kampf gegen dieses Leiden;, seine, ganze Kunst,

seine strenge Beobachtungsweise, sein andächtiger

Wirklichkeitssinn, seine liebevolle Unterordnung

waren nur die Heilmittel, die . er brauchte.“ Man

kann gewiß gegen die romantisierende Ableitung der

Art Cezannes Einwände- erheben, aber es ist damit

ein Leitmotiv angeschlagen, dem man näher nach-

forschen sollte.

Während der erste Teil biographischer Natur , ist,

arrangiert der zweite Teil briefliche und mündliche

Äußerungen Ctaiannes in der Form von Dialogen und

Berichten von Erlebnissen mit Cezanne. Im Mittel-

punkt jeder Unterhaltung steht ein Hauptelement der

Kunst und des Kunstlebens. Das erste Gespräch be-

handelt „Das Motiv“, das zweite den Louvre, das

dritte „Das Atelier“, überall mit anregenden Ge-

danken und Notizen. . v. S.

(Fortsetzung der Literatur auf Seite 26)

J. B. de la Faille, Die Expertise

(Fortsetzung von Seite 11)

Das Publikum muß

und

hol-

bis

ver-

müßfe genau festgelegt werden. Jedenfalls

darf der Zugang nicht sehr leicht werden. Das

Publikum wird bald davon unterrichtet sein,

daß es im eigenen Interesse nur Expertisen

von Mitgliedern dieses Vereins akzeptieren

soll. Die moralische Verantwortlichkeit der

Experten, die dem Verein angehören, wird

dadurch gesteigert. Nicht nur Kunstgelehrte,

Der Laie, der Bilder

kauft, ist oft schon zu-

frieden, wenn der

Händler ihm nur sagt:

das Bild hat ein Zerti-

fikat. Würde es nicht

möglich sein, daß in

Europa die gesamten

Experten einen in-

ternationalen

Verein gründeten?

Die Mitglieder müßten

ihre Expertisen unter

Angabe ihrer Zugehö-

rigkeit zu diesem Ver-

ein unterzeichnen. Je-

des Zertifikat müßte

auf die Rückseite der

Photographie geschrie-

ben werden. Für jede

Bescheinigung wäre

eine feste (niedrige)

Summe zu entrichten,

ganz unabhängig von

dem Ergebnis der Un-

tersuchung und der Zu-

schreibung. Damit wird

es dann zugleich un-

möglich gemacht, daß

man tür ein Zertifikat

für Vermeer mehr zu

bezahlen hat, als für

die Echtheitsbescheini-

gung über irgendeinen

Meister dritten Ranges,

fordern, daß die Auktionsfirmen in ihren Kata-

logen Zertifikate von Mitgliedern des Vereins

angeben. Händler werden gerne diese Bestäti-

gungen vorlegen. Welche Forderungen für

den Beitritt zum Verein zu stellen wären.

Schreibzeug aus Meißen, um 1745

Porzellane aus ausländischem Staatsbesitz

Versteigerung bei Rudolph Lepke, Berlin, am 21. u. 22. Oktober 1930

Ecritoire, Saxe, vers 1745

Porcellaines des collections des etats etrangers

Vente chez Rudolph Lepke, Berlin les 21 et 22 Octobre 1930

Inkstand, Meissen about 1745

Ä „ ,, , .. . Porcelains of foreign state collections

io oe sota by auction by Rudolph Lepke, Berlin, on the 2ith and 22th ofOctober 1930

rvLnen kann man allein durch Betrachtung der

Objekte selbst. Man kann ein vortrefflicher

Kunstdozent sein, ohne ein gefälschtes Ge-

mälde als solches erkennen zu können.

Es handelt sich bei meinem Vorschlag also

nicht um ein Experten-Büro oder eine Stan-

deskammer für Exper-

tisen. Geheimrat Fried-

länder schreibt sehr

richtig: „Die ,Kenner',

die in Betracht kom-

men, die gefragt wer-

den, können nicht ge-

zwungen werden, sich

einer höheren Instanz

zu unterwerfen. Kein

.Kenner' wird einen an-

deren, geschweige eine

Kommission, als seinen

Richter anerkennen."

übrigens besteht noch

eine zweite Möglich-

keit, dem Publikum zu

helfen. Der verstorbe-

ne Dr. C. Hofstede de

Groot hat seine ganze

Photographien-Samm-

lung, Abbildungen

Notizen über die

ländische Malerei

1800 dem Staate

macht unter der Bedin-

gung, daß der Staat

diese so umfangreiche

Sammlung unter wis-

senschaftliche Leitung

stellt und dem Publi-

kum zugänglich macht.

Der Leiter soll mit uie-

sem reichen Material

jedem behilflich sein,

Bilder zu identifizieren.

Der Staat hat die Ver-

pflichtung, jährlich eine

Summe aufzuwenden,

um die Sammlung zu

vergrößern. Natürlich

muß man alle Experten

bis heutzutage berück-

sichtigen, damit man

sich auch über die mo-

derne Kunst orientieren

kann. Der Leiter die-

ses Dokumentationsbü-

ros würde keine At-

teste abgeben, sondern

nur seine Meinung auf Grund seines Materials.

Auf jeden Fall muß etwas geschehen. Falls

jener Verein zustande käme und in jedem

Lande ein öffentliches Institut für Dokumen-

tation und Identifizierung von Bildern, könnte

man das unterminierte Vertrauen beim Publi-

kum wieder herstellen und die Künstler gegen

ihre Verfälscher in Schuß nehmen.

Gobelin. Flämisch, um 1700

420 : 280 cm — Aus Schloß Dubraucke

Versteigerung durch das Kunstauktionshaus Continental, Berlin, am 3. und 4. Oktober 1930

Tapisserie flamande, vers 1700

420 : 2S0 cent. — Ancienne collection du Chateau Dubraucke

Vente par Kunstauktionshaus Continental, Berlin

les 3 et 4 Octobre 1930

Tapestry. Flemish, about 1700

420 by 280 cent. — Formerly in the castle of Dubraucke

To be sold by auction by Kunstauktionshaus Continental, Berlin

on the 3th and 4th of October 1930

Experten hat sich bedeutend vermehrt und die

Freibeuterei auf diesem Gebiete tiat einen

höchst bedenklichen Umfang angenommen.

Wenn man der Unsicherheit, die beim kunst-

kaufenden Publikum heutigentags in so hohem

Maße herrscht, ein

Ende machen will, dann -:—

muß dieses Publikum

wissen, welche Exper-

tisen Bedeutung und

wirkliche Autorität ha-

ben und welche wert-

los sind.

lerischen Erkenntnissen nachging. Die Worps-

weder Zeit hat diese Einsichten zu einem

stark realistischen Ausdruck reifen lassen und

etwa Köpfe wie: Engel, Johannes, Christus,

Blinder, Moorfrau, Bauer und die Bildwerke:

Jüngling, Mädchen (Abbildung Seite 23),

Mutter, Arbeiter, Alfer Mann, Alte Frau

verdeutlichen, daß Hoetgers innere Ent-

wicklung seine äußere Erfüllung gefunden

hat. Seine Erkenntnisse erlebten ihre

künstlerische metaphysische Verankerung. Es

geschah aus derselben Treue, die sich in

seiner Architektur (vom innern Grundriß zur

äußern Struktur) so stark nachweisen läßt.

Antoine Bourdelle, dessen äußeres Schick-

sal so sehr an Hoetger erinnert, schrieb ein-

mal: Der Künstler, der dieses Namens würdig

ist, ist keine Erscheinung, die sich im Nebel

verliert. Zeitströmuhgen können seine Werke

verdecken, die Zukunft wird sie überfluten mil

Licht. Der Künstler muß nur in der Beob-

achtung seines inneren Kompasses verharren,

der allein nur auf schöpferische Arbeit ge-

stimmt sein darf. Bernhard Hoetgers Werk

ist die lebendigste Konseguenz dieser Säße.

Eine ständige Ausstellung wertvoller Ar-

beiten Bernhard Hoetgers befindet sich in

Bremen in der von Ludwig Roselius ge-

sdiaffenen Böttcherstraße hinterm Schütting.

Ludwig Roselius hat fast seinen gesamten

Besiß an Kunstwerken Hoetgers dort im

Hoeigerhof und in der Kunstschau des Paula-

Becker-Modersohn-Hauses der Öffentlichkeit

übergeben. Albert Theile

von immerhin monumentaler Prägung vor uns steht.

Das Leitmotiv schält sich immer stärker heraus, je

weiter der erste, biographische Teil fortschreitet: es

ist die fast monomanisch anmutende Einseitigkeit,

mit der Cezanue eich einzig und allein auf die

steht, m

legend

modern

und kl:

werden

Der

durch c

in der <

dem G

werkski

sehen l

weg di

voller

nisse; 1

Form

bleiben

schnell

nicht z

| bisher

unvern:

wirrunc

scharfe

Süden

I vorzun

Wort

gegen

bei dei

als de

Nach <

stätten

| bardei

I neuen

Das s

unertri

wordei

Jahren

mit de

Techni

I vasi ii

schon

deutsc

von D

enza t

Derute

| alten

fahret

entsta

schüfe

schmi«

tischle

nähen

Revoli

gema«

getam

| jeßt ir

gewei

I sehen

neuen

nalen

Di«

und ;

| schwe

j hinzul

Unbei

I von d

scheit

testet

beiter

ist, n

aus c

I nisch«

umfat

klar <

Kunsl

Lyrik,

i gleid

Plast

eine

Die r

durd

Italiei

gesd

schre

dem

flüssi

einen

zu ei

Luft

habe

hand

beite

deut;

Si

Rav

ganz

seine

führt

sehei

Rede

keit

sehe

küns

dein,

zeid

Anre

zum

mit

aus

Stra

Mee

Bare

kurz

heut

sem

und

auf,

heut

häuf

repr

web

deul

Seid

der

wirc

I

„Eni

der

eine

kom

bod

auf

sein

Sar