>r 1930

Jahrg. IV, Nr. 39 vom 28. September 1930

WELTKUNST

25

peziali-

iändler,

worben

en Ge-

ld der

selbst

Jüchern

kennen

>

i

;r 1930

130

ung der

efflicher

tes Ge-

rn

lag also

e Stan-

Exper-

it Fried-

>t sehr

Kenner',

t kom- |

gt wer- :

icht ge- I

en, sich

Instanz

Kein

inen an-

ige eine *

s seinen

tennen."

iht noch

/löglich-

kum zu

storbe-

lede de

: ganze

Samm-

ien und |

lie hol-

:rei bis

ite ver- |

■ Bedin- |

r Staat

igreiche |

er wis-

Leitung

Publi-

macht.

mit uie-

Material

h sein,

fizieren.

iie Ver- j

ich eine

wenden, !

lung zu

Natürlich

ixperten .

berück-

st man

die mo- '

entieren

ter die- I

fionsbü-

ine At-

sondern j

aterials. |

in. Falls i

i jedem i

>kumen- i

, könnte

i Publi- |

:r gegen

er l’Arli-

>rm sich

ale von

Kunst in

Schwe-

irei Mo-

eine Be-

igweilige

werden,

or deren

andwerk

steht, mögen aufgezeigt werden, da sie grund-

legend sind und, einmal gelöst, italienische

moderne angewandte Kunst zu einer neuen

Und klangvollen Stimme im Weltorchester

Werden dürfte.

Der Futurismus ging in nördlichen Ländern

durch das Filter der Sachlichkeit und kehrte

in der Gestalt, die Deutschland ihm gab, nach

dem Geburtsland Italien zurück. Die Hand-

werkskunst Italiens reformierte sich am deut-

schen Kunsigewerbe und übernahm schlecht-

weg die deutsche Form. Der Übergang war

voller leerer Nachahmung und Mißverständ-

nisse; Verwechslungen von zweckbegründeter

Form’ mit Dekoration konnten nicht aus-

bleiben. Aber die Bereinigung ging recht

schnell vorwärts und da „neue Sachlichkeit“

nicht zum Schlagwort und zur Mode wurde,

bisher wenigstens nicht, so fehlten die vielen

unvernünftigen Nachahmer, die nur Ver-

wirrung anrichfen können. Es ist nötig, eine

scharfe Teilung zwischen Norditalien und dem

Süden und Mittelitalien auf der anderen Seite

vorzunehmen. Wie der Faschismus nach dem

Wort Mussolinis ein Kampf des Nordens

gegen den Süden war, so erweist sich wieder

bei der künstlerischen Revolution der Norden

als der einzig produktive Teil des Landes.

Nach einigem Tasten fanden die Handwerk-

stätten und „officine“ Venetiens, der Lom-

bardei und Liguriens sehr schnell zu einer

neuen Ausdrucksmöghchkeil ihrer Handwerke.

Das alte veneiianische Kunstschmiedeeisen,

unerträglich in seinen Barockschnörkeln ge-

worden, wandelte sich innerhalb von zwei

Jahren zu einer vollkommen neuen Kleinkunst,

mit der alten nur noch durch die meisterhafte

Technik verbunden. Für die Weber wurde Ra-

vasi in Como ein Vorbild und hier geschah

schon mehr als eine bloße Umstellung auf

deutschen Geschmack. Die Keramik ließ sich

von Deutschland belehren, daß es außer Fa-

enza auch noch Ostasien gibt, und wenn auch

Deruta, Imola, Faenza immer noch mit ihren

alten Mustern und künstlicher Patina fort-

fahren, so sind in Ligurien einige Werkstätten

entstanden, die Gefäße von hoher Schönheit

schufen. Es erübrigt sich vielleicht, von Gold-

schmieden, den Medailleuren, den Möbel-

tischlern, den Lederarbeitern und den Spißen-

nähern zu sprechen. Sie alle haben die gleiche

Revolution mehr oder weniger glücklich durch-

gemacht und die Frage, die nach Monza auf-

getaucht ist, heißt ganz einfach: wir haben

jeßt in Norditalien ein modernes gutes Kunst-

gewerbe. Aber es könnte ebenso von Deut-

schen ausgeübt werden. Wie geben wir der

neuen Sachlichkeit das Gepräge der natio-

nalen Eigenart?

Dieses Problem erscheint den Italienern

und selbst den Futuristen unter ihnen sehr

schwerwiegend; aber als Deutscher muß man

hinzufügen, die ganze Frage ist unberechtigt.

Llnbemerkbar für italienische Augen, die noch

von der Formenneuheit geblendet sind, unter-

scheiden sich gerade die besten konseguen-

testen der Stücke durchaus von deutschen Ar-

beiten durch ein Etwas, das eben italienisch

ist, nur in Italien gewachsen sein kann und

aus dem im Laufe der Jahre die neue italie-

nische Form innerhalb des großen, allgemein

umfassenden abendländischen Geschmacks

klar genug sich abheben wird. Gerade die

Kunstschmiedeeisen haben die Sehnsucht zur

Lyrik, die im italienischen Wesen liegt, zu-

gleich mit dem ausgesprochenen Sinn für

Plastik, der in der besten italienischen Zeit

eine der großen Tugenden dieses Volkes war.

Die malerische Behandlung plastischer Dinge,

durch die in den leßten Jahrzehnten soviel in

Italien verhunzt worden ist, ist vollkommen

geschwunden und die Furcht und das Er-

schrecken vor allzuviel „deutscher“ Kubik in

dem neuen Kunstgerät ist schon deshalb über-

flüssig, weil um die Eisenklöße, die sich zu

einem Leuchter drehen, zu Menschen formen,

zu einem Baum auswinden, soviel meridionale

Luft steht, wie sie eine deutsche Arbeit nicht

haben kann. Der Kubus, selbst wenn vor-

handen, hat in diesen ersten italienischen Ar-

beiten schon jeßt eine andere Funktion als im

deutschen Kunstgewerbegegenstand.

Sieht man aber gar auf die Seiden von

Ravasi — dieser Weber muß schon, da er

ganz allein und ohne irgendwelche Hilfe

seinen Weg gegangen ist, namentlich ange-

führt werden — so kann von Herrschaft deut-

scher Kunstprinzipien überhaupt nicht die

Rede sein. In der interessanten Persönlich-

keit ist einer jener seltenen Menschen zu

sehen, die mit der Phantasie eines Barock-

künstlers in der Kunstsprache des Heute han-

deln. Am treffendsten wäre für ihn die Be-

zeichnung eines „Reinhardt der Seide“. Die

Anregungen kommen von überall her, die Lust

zum Spiel mit der Farbe, mil dem Ornament

mit dem künstlerischen Motiv aus Ostasien’

aus etruskischem Goldschmuck, aus dem

Straßenbild eines Pariser Boulevards, einer

Meerlandschaft, eines Lichteffekts auf einer

Barockdekoration, eines modernen Theaters,

kurzum, die tausendfältigen Eindrücke, die ein

heutiger Mensch haben kann, werden von die-

sem Mann erhascht, verarbeitet, assimiliert

und tauchen in seinen Gewebkomposiiionen

auf, die vielleicht nicht ewig, aber immer

heutig sind. Es ist möglicherweise zu viel be-

hauptet, wenn man sagen wollte, Ravasi

repräsentiere die neue italienische Kunst-

weberei, ebenso wie Reinhardt nicht das neue

deutsche Theater vertritt, aber mit diesen

Seiden aus Como besißt Italien einen Wert,

der so von keinem anderen Land gegeben

wird.

Die italienische Regierung ist mit Hilfe des

„Ente per I’Artigianato“ dabei, die Revolution

der norditalienischen Kunsthandwerker zu

einer ganziialienischen zu machen. Dabei

kommt es zu interessanten Anknüpfungen an

bodenständige Bauernkunst, die namentlich

auf dem Gebiet der Spitzen fruchtbar zu

sein scheint. Man entdeckte die Bauernspiße

Sardiniens, die Stickereien und Spißen der

Abruzzen, die „sfilati“ Siziliens und erkannte

in diesen volltönenden Stoffen und Geweben

einen Boden, auf dem es leicht sein wird, eine

Verbindung mit modernem Geschmack, den

man hier gern einen künstlichen Primitivismus

nennt, zu erzielen. Im Grunde ist das an-

gewendete Rezept sehr einfach: man mischt

und unterstellt Italiens Kunsihandwerß für

eine gewisse Zeit dem deutschen und aus der

Kreuzung erwartet man das Heranwachsen

eines neuen starken Kunstgewerbes, das so

eine wirkliche Renaissance erlebt hat.

Ausstellung Gustave Courbet

Moderne Galerie Wert keim ,

Berlin

Unter den gegenwärtigen Berliner Aus-

stellungen neuerer Kunst steht die Ausstellung

Gustave Courbet in der Modernen Galerie

Wertheim (Bellevuestraße) an erster Stelle.

Unter derÄgide von Charles Leger, der in

der Pariser Galerie Sevres vor kurzem eine

Reihe unbekannter Gemälde des Meisters zu-

sammenstellte, und unter Mitarbeit von Dr.

Alfred Gold ist diese Schau zu einer Ver-

anstaltung gediehen, die ebenso schön wie

lehrreich ist. An 100 Gemälde repräsentieren

die Entwicklung des Meisters von 1840 bis

1876, — vier Jahrzehnte seines Schaffens sind

mit vielfach hervorragenden Arbeiten gedeckt.

Es ist die erste Ausstellung dieser Art in

Deutschland, die nicht ohne starkes Echo blei-

beriihrbar sind. Aber das malerische Gewand,

in das er seine Menschen, Landschaften und

Stilleben hüllte, hat er doch mit einer so

großen Kunst gewebt, daß es heute nicht

mehr dem Mißverständnis der damaligen Zeit

unterliegen kann. Eine hohe Haltung freilich

wohnt seiner ganzen Darstellungsart inne, die

sie scheidet von der Kunst allzu leichter Ein-

gängigkeit. Es ist wohl so, daß diesem sich

so demokratisch gebärdenden Künstler auf

seinem Gebiet eigentlichster Produktivität nur

eine aristokratische Kunst gelang. Je länger

man sich mit diesen absichtlich zurückhalten-

den Gebilden beschäftigt, um so vernehmlicher

wird ihre Sprache voll Schmelz und Wohllaut.

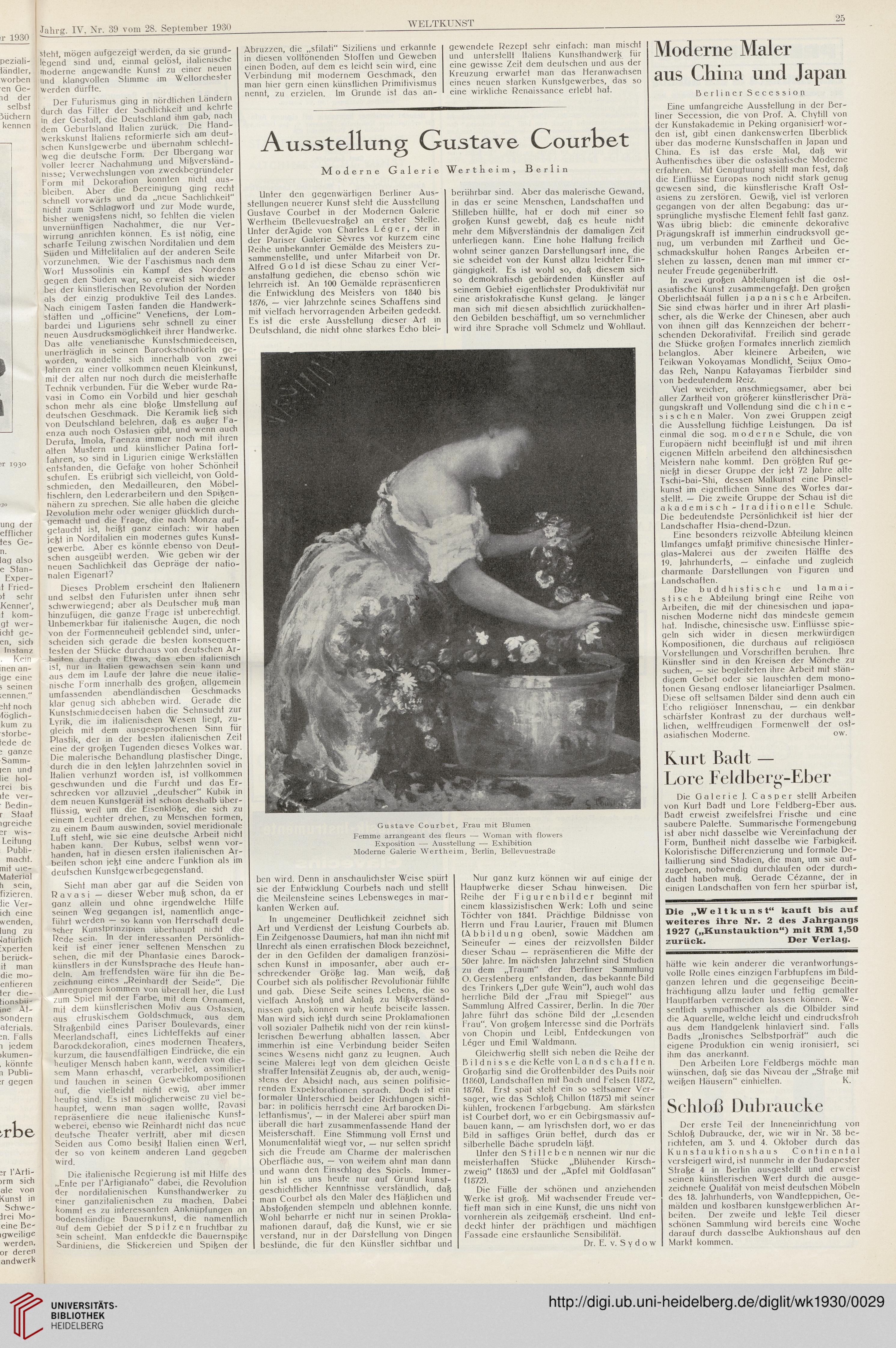

Gustave Courbet, Frau mit Blumen

Femme arrangeant des fleurs — Woman with flowers

Exposition — Ausstellung — Exhibition

Moderne Galerie Wertheim, Berlin, Bellevuestraße

ben wird. Denn in anschaulichster Weise spürt

sie der Entwicklung Courbets nach und stellt

die Meilensteine seines Lebensweges in mar-

kanten Werken auf.

In ungemeiner Deutlichkeit zeichnet sich

Art und Verdienst der Leistung Courbets ab.

Ein Zeitgenosse Daumiers, hat man ihn nicht mit

Unrecht als einen erratischen Block bezeichnet,

der in den Gefilden der damaligen französi-

schen Kunst in imposanter, aber auch er-

schreckender Größe lag. Man weiß, daß

Courbet sich als politischer Revolutionär fühlte

und gab. Diese Seite seines Lebens, die so

vielfach Anstoß und Anlaß zu Mißverständ-

nissen gab, können wir heute beiseite lassen.

Man wird sich jeßt durch seine Proklamationen

voll sozialer Pathetik nicht von der rein künst-

lerischen Bewertung abhalten lassen. Aber

immerhin ist eine Verbindung beider Seiten

seines Wesens nicht ganz zu leugnen. Auch

seine Malerei legt von dem gleichen Geiste

straffer Intensität Zeugnis ab, der auch , wenig-

stens der Absicht nach, aus seinen politisie-

renden Expektorationen sprach. Doch ist ein

formaler Unterschied beider Richtungen sicht-

bar: in politicis herrscht eine Art barocken Di-

lettantismus’, — in der Malerei aber spürt man

überall die hart zusammenfassende Hand der

Meisterschaft. Eine Stimmung voll Ernst und

Monumentalität wiegt vor, — nur selten spricht

sich die Freude am Charme der malerischen

Oberfläche aus, — von weitem ahnt man dann

und wann den Einschlag des Spiels. Immer-

hin ist es uns heute nur auf Grund kunst-

geschichtlicher Kenntnisse verständlich, daß

man Courbet als den Maler des Häßlichen und

Abstoßenden stempeln und ablehnen konnte.

Wohl beharrte er nicht nur in seinen Prokla-

mationen darauf, daß die Kunst, wie er sie

verstand, nur in der Darstellung von Dingen

bestünde, die für den Künstler sichtbar und

Nur ganz kurz können wir auf einige der

Hauptwerke dieser Schau hinweisen. Die

Reihe der Figurenbilder beginnt mit

einem klassizistischen Werk: Loth und seine

Töchter von 1841. Prächtige Bildnisse von

Herrn und Frau Laurier, Frauen mit Blumen

(Abbildung oben), sowie Mädchen am

Seineufer ~ eines der reizvollsten Bilder

dieser Schau — repräsentieren die Mitte der

50er Jahre. Im nächsten Jahrzehnt sind Studien

zu dem „Traum" der Berliner Sammlung

O. Gersienberg entstanden, das bekannte Bild

des Trinkers („Der gute Wein“), auch wohl das

herrliche Bild der „Frau mit Spiegel“ aus

Sammlung Alfred Cassirer, Berlin. In die 70er

Jahre führt das schöne Bild der „Lesenden

Frau“. Von großem Interesse sind die Porträts

von Chopin und Leibi, Entdeckungen von

Leger und Emil Waldmann.

Gleichwertig stellt sich neben die Reihe der

Bildnisse die Kette von Landschaften.

Großartig sind die Grottenbilder des Puifs noir

(1860), Landschaften mit Bach und Felsen (1872,

1876). Erst spät steht ein so seltsamer Ver-

sager, wie das Schloß Chillon (1875) mit seiner

kühlen, trockenen Farbgebung. Am stärksten

ist Courbet dort, wo er ein Gebirgsmassiv auf-

bauen kann, — am lyrischsten dort, wo er das

Bild in saftiges Grün bettet, durch das er

silberhelle Bäche sprudeln läßt.

Unter den S t i 11 e b e n nennen wir nur die

meisterhaften Stücke „Blühender Kirsch-

zweig“ (1863) und der ,Apfel mit Goldfasan“

(1872).

Die Fülle der schönen und anziehenden

Werke ist groß. Mit wachsender Freude ver-

tieft man sich in eine Kunst, die uns nicht von

vornherein als zeitgemäß erscheint. Und ent-

deckt hinter der prächtigen und mächtigen

Fassade eine erstaunliche Sensibilität.

Dr. E. v. S y d o w

Moderne Maler

aus China und Japan

Berliner Secession

Eine umfangreiche Ausstellung in der Ber-

liner Secession, die von Prof. A. Chytill von

der Kunstakademie in Peking organisiert wor-

den ist, gibt einen dankenswerten Überblick

über das moderne Kunstschaffen in Japan und

China. Es ist das erste Mal, daß wir

Authentisches über die ostasiatische Moderne

erfahren. Mit Genugtuung stellt man fest, daß

die Einflüsse Europas noch nicht stark genug

gewesen sind, die künstlerische Kraft Ost-

asiens zu zerstören. Gewiß, viel ist verloren

gegangen von der alten Begabung: das ur-

sprüngliche mystische Element fehlt fast ganz.

Was übrig blieb: die eminente dekorative

Prägungskraft ist immerhin eindrucksvoll ge-

nug, um verbunden mit Zartheit und Ge-

schmackskultur hohen Ranges Arbeiten er-

stehen zu lassen, denen man mit immer er-

neuter Freude gegenübertritt.

In zwei großen Abteilungen ist die ost-

asiatische Kunst zusammengefaßt. Den großen

Oberlichtsaäl füllen japanische Arbeiten.

Sie sind etwas härter und in ihrer Art plasti-

scher, als die Werke der Chinesen, aber auch

von ihnen gilt das Kennzeichen der beherr-

schenden Dekorativität. Freilich sind gerade

die Stücke großen Formates innerlich ziemlich

belanglos. Aber kleinere Arbeiten, wie

Teikwan Yokoyamas Mondlicht, Seijux Omo-

das Reh, Nanpu Katayamas Tierbilder sind

von bedeutendem Reiz.

Viel weicher, anschmiegsamer, aber bei

aller Zartheit von größerer künstlerischer Prä-

gungskraft und Vollendung sind die chine-

sischen Maler. Von zwei Gruppen zeigt

die Ausstellung tüchtige Leistungen. Da ist

einmal die sog. moderne Schule, die von

Europäern nicht beeinflußt ist und mit ihren

eigenen Mitteln arbeitend den altchinesischen

Meistern nahe kommt. Den größten Ruf ge-

nießt in dieser Gruppe der jeßt 72 Jahre alle

Tschi-bai-Shi, dessen Malkunst eine Pinsel-

kunst im eigentlichen Sinne des Wortes dar-

stellt. — Die zweite Gruppe der Schau ist die

akademisch - traditionelle Schule.

Die bedeutendste Persönlichkeit list hier der

Landschafter Hsia-chend-Dzun.

Eine besonders reizvolle Abteilung kleinen

Umfanges umfaßt primitive chinesische Hinter-

glas-Malerei aus der zweiten Hälfte des

19. Jahrhunderts, — einfache und zugleich

charmante Darstellungen von Figuren und

Landschaften.

Die buddhistische und lamai-

stische Abteilung bringt eine Reihe von

Arbeiten, die mit der chinesischen und japa-

nischen Moderne nicht das mindeste gemein

hat. Indische, chinesische usw. Einflüsse spie-

geln sich wider in diesen merkwürdigen

Kompositionen, die durchaus auf religiösen

Vorstellungen und Vorschriften beruhen. Ihre

Künstler sind in den Kreisen der Mönche zu

suchen, — sie begleiteten ihre Arbeit mit stän-

digem Gebet oder sie lauschten dem mono-

tonen Gesang endloser litaneiartiger Psalmen.

Diese oft seltsamen Bilder sind denn auch ein

Echo religiöser Innenschau, — ein denkbar

schärfster Kontrast zu der durchaus welt-

lichen, weltfreudigen Formenwelt der ost-

asiatischen Moderne. ow.

Kurt Badt —

Lore Feldherr-Eber

Die Galerie J. Casper stellt Arbeiten

von Kurt Badt und Lore Feldberg-Eber aus.

Badt erweist zweifelsfrei Frische und eine

saubere Palette. Summarische Formengebung

ist aber nicht dasselbe wie Vereinfachung der

Form, Buntheit nicht dasselbe wie Farbigkeit.

Koloristische Differenzierung und formale De-

taillierung sind Stadien, die man, um sie auf-

zugeben, notwendig durchlaufen oder durch-

dacht haben muß. Gerade Cezanne, der in

einigen Landschaften von fern her spürbar ist,

Die „W eit kuns t“ kauft bis auf

weiteres ihre Nr. 2 des Jahrgangs

1927 („Kunstauktion“) mit RM 1,50

zurück. Der Verlag.

hätte wie kein anderer die verantwortungs-

volle Rolle eines einzigen Farbtupfens im Bild-

ganzen lehren und die gegenseitige Beein-

trächtigung allzu lauter und fettig gemalter

Hauptfarben vermeiden lassen können. We-

sentlich sympathischer als die Ölbilder sind

die Aguarelle, welche leicht und eindrucksfroh

aus dem Handgelenk hinlaviert sind. Falls

Badts „Ironisches Selbstporträt“ auch die

eigene Produktion ein wenig ironisiert, sei

ihm das anerkannt.

Den Arbeiten Lore Feldbergs möchte man

wünschen, daß sie das Niveau der „Straße mit

weißen Häusern“ einhielten. K.

Schloß Dubraucke

Der erste Teil der Inneneinrichtung von

Schloß Dubraucke, der, wie wir in Nr. 38 be-

richteten, am 3. und 4. Oktober durch das

K u n s t a u k t i o n s h a u s Continental

versteigert wird, ist nunmehr in der Budapester

Straße 4 in Berlin ausgestellt und erweist

seinen künstlerischen Wert durch die ausge-

zeichnete Qualität von meist deutschen Möbeln

des 18. Jahrhunderts, von Wandteppichen, Ge-

mälden und kostbaren kunstgewerblichen Ar-

beiten. Der zweite und leßte Teil dieser

schönen Sammlung wird bereits eine Woche

darauf durch dasselbe Aukfionshaus auf den

Markt kommen.

Jahrg. IV, Nr. 39 vom 28. September 1930

WELTKUNST

25

peziali-

iändler,

worben

en Ge-

ld der

selbst

Jüchern

kennen

>

i

;r 1930

130

ung der

efflicher

tes Ge-

rn

lag also

e Stan-

Exper-

it Fried-

>t sehr

Kenner',

t kom- |

gt wer- :

icht ge- I

en, sich

Instanz

Kein

inen an-

ige eine *

s seinen

tennen."

iht noch

/löglich-

kum zu

storbe-

lede de

: ganze

Samm-

ien und |

lie hol-

:rei bis

ite ver- |

■ Bedin- |

r Staat

igreiche |

er wis-

Leitung

Publi-

macht.

mit uie-

Material

h sein,

fizieren.

iie Ver- j

ich eine

wenden, !

lung zu

Natürlich

ixperten .

berück-

st man

die mo- '

entieren

ter die- I

fionsbü-

ine At-

sondern j

aterials. |

in. Falls i

i jedem i

>kumen- i

, könnte

i Publi- |

:r gegen

er l’Arli-

>rm sich

ale von

Kunst in

Schwe-

irei Mo-

eine Be-

igweilige

werden,

or deren

andwerk

steht, mögen aufgezeigt werden, da sie grund-

legend sind und, einmal gelöst, italienische

moderne angewandte Kunst zu einer neuen

Und klangvollen Stimme im Weltorchester

Werden dürfte.

Der Futurismus ging in nördlichen Ländern

durch das Filter der Sachlichkeit und kehrte

in der Gestalt, die Deutschland ihm gab, nach

dem Geburtsland Italien zurück. Die Hand-

werkskunst Italiens reformierte sich am deut-

schen Kunsigewerbe und übernahm schlecht-

weg die deutsche Form. Der Übergang war

voller leerer Nachahmung und Mißverständ-

nisse; Verwechslungen von zweckbegründeter

Form’ mit Dekoration konnten nicht aus-

bleiben. Aber die Bereinigung ging recht

schnell vorwärts und da „neue Sachlichkeit“

nicht zum Schlagwort und zur Mode wurde,

bisher wenigstens nicht, so fehlten die vielen

unvernünftigen Nachahmer, die nur Ver-

wirrung anrichfen können. Es ist nötig, eine

scharfe Teilung zwischen Norditalien und dem

Süden und Mittelitalien auf der anderen Seite

vorzunehmen. Wie der Faschismus nach dem

Wort Mussolinis ein Kampf des Nordens

gegen den Süden war, so erweist sich wieder

bei der künstlerischen Revolution der Norden

als der einzig produktive Teil des Landes.

Nach einigem Tasten fanden die Handwerk-

stätten und „officine“ Venetiens, der Lom-

bardei und Liguriens sehr schnell zu einer

neuen Ausdrucksmöghchkeil ihrer Handwerke.

Das alte veneiianische Kunstschmiedeeisen,

unerträglich in seinen Barockschnörkeln ge-

worden, wandelte sich innerhalb von zwei

Jahren zu einer vollkommen neuen Kleinkunst,

mit der alten nur noch durch die meisterhafte

Technik verbunden. Für die Weber wurde Ra-

vasi in Como ein Vorbild und hier geschah

schon mehr als eine bloße Umstellung auf

deutschen Geschmack. Die Keramik ließ sich

von Deutschland belehren, daß es außer Fa-

enza auch noch Ostasien gibt, und wenn auch

Deruta, Imola, Faenza immer noch mit ihren

alten Mustern und künstlicher Patina fort-

fahren, so sind in Ligurien einige Werkstätten

entstanden, die Gefäße von hoher Schönheit

schufen. Es erübrigt sich vielleicht, von Gold-

schmieden, den Medailleuren, den Möbel-

tischlern, den Lederarbeitern und den Spißen-

nähern zu sprechen. Sie alle haben die gleiche

Revolution mehr oder weniger glücklich durch-

gemacht und die Frage, die nach Monza auf-

getaucht ist, heißt ganz einfach: wir haben

jeßt in Norditalien ein modernes gutes Kunst-

gewerbe. Aber es könnte ebenso von Deut-

schen ausgeübt werden. Wie geben wir der

neuen Sachlichkeit das Gepräge der natio-

nalen Eigenart?

Dieses Problem erscheint den Italienern

und selbst den Futuristen unter ihnen sehr

schwerwiegend; aber als Deutscher muß man

hinzufügen, die ganze Frage ist unberechtigt.

Llnbemerkbar für italienische Augen, die noch

von der Formenneuheit geblendet sind, unter-

scheiden sich gerade die besten konseguen-

testen der Stücke durchaus von deutschen Ar-

beiten durch ein Etwas, das eben italienisch

ist, nur in Italien gewachsen sein kann und

aus dem im Laufe der Jahre die neue italie-

nische Form innerhalb des großen, allgemein

umfassenden abendländischen Geschmacks

klar genug sich abheben wird. Gerade die

Kunstschmiedeeisen haben die Sehnsucht zur

Lyrik, die im italienischen Wesen liegt, zu-

gleich mit dem ausgesprochenen Sinn für

Plastik, der in der besten italienischen Zeit

eine der großen Tugenden dieses Volkes war.

Die malerische Behandlung plastischer Dinge,

durch die in den leßten Jahrzehnten soviel in

Italien verhunzt worden ist, ist vollkommen

geschwunden und die Furcht und das Er-

schrecken vor allzuviel „deutscher“ Kubik in

dem neuen Kunstgerät ist schon deshalb über-

flüssig, weil um die Eisenklöße, die sich zu

einem Leuchter drehen, zu Menschen formen,

zu einem Baum auswinden, soviel meridionale

Luft steht, wie sie eine deutsche Arbeit nicht

haben kann. Der Kubus, selbst wenn vor-

handen, hat in diesen ersten italienischen Ar-

beiten schon jeßt eine andere Funktion als im

deutschen Kunstgewerbegegenstand.

Sieht man aber gar auf die Seiden von

Ravasi — dieser Weber muß schon, da er

ganz allein und ohne irgendwelche Hilfe

seinen Weg gegangen ist, namentlich ange-

führt werden — so kann von Herrschaft deut-

scher Kunstprinzipien überhaupt nicht die

Rede sein. In der interessanten Persönlich-

keit ist einer jener seltenen Menschen zu

sehen, die mit der Phantasie eines Barock-

künstlers in der Kunstsprache des Heute han-

deln. Am treffendsten wäre für ihn die Be-

zeichnung eines „Reinhardt der Seide“. Die

Anregungen kommen von überall her, die Lust

zum Spiel mit der Farbe, mil dem Ornament

mit dem künstlerischen Motiv aus Ostasien’

aus etruskischem Goldschmuck, aus dem

Straßenbild eines Pariser Boulevards, einer

Meerlandschaft, eines Lichteffekts auf einer

Barockdekoration, eines modernen Theaters,

kurzum, die tausendfältigen Eindrücke, die ein

heutiger Mensch haben kann, werden von die-

sem Mann erhascht, verarbeitet, assimiliert

und tauchen in seinen Gewebkomposiiionen

auf, die vielleicht nicht ewig, aber immer

heutig sind. Es ist möglicherweise zu viel be-

hauptet, wenn man sagen wollte, Ravasi

repräsentiere die neue italienische Kunst-

weberei, ebenso wie Reinhardt nicht das neue

deutsche Theater vertritt, aber mit diesen

Seiden aus Como besißt Italien einen Wert,

der so von keinem anderen Land gegeben

wird.

Die italienische Regierung ist mit Hilfe des

„Ente per I’Artigianato“ dabei, die Revolution

der norditalienischen Kunsthandwerker zu

einer ganziialienischen zu machen. Dabei

kommt es zu interessanten Anknüpfungen an

bodenständige Bauernkunst, die namentlich

auf dem Gebiet der Spitzen fruchtbar zu

sein scheint. Man entdeckte die Bauernspiße

Sardiniens, die Stickereien und Spißen der

Abruzzen, die „sfilati“ Siziliens und erkannte

in diesen volltönenden Stoffen und Geweben

einen Boden, auf dem es leicht sein wird, eine

Verbindung mit modernem Geschmack, den

man hier gern einen künstlichen Primitivismus

nennt, zu erzielen. Im Grunde ist das an-

gewendete Rezept sehr einfach: man mischt

und unterstellt Italiens Kunsihandwerß für

eine gewisse Zeit dem deutschen und aus der

Kreuzung erwartet man das Heranwachsen

eines neuen starken Kunstgewerbes, das so

eine wirkliche Renaissance erlebt hat.

Ausstellung Gustave Courbet

Moderne Galerie Wert keim ,

Berlin

Unter den gegenwärtigen Berliner Aus-

stellungen neuerer Kunst steht die Ausstellung

Gustave Courbet in der Modernen Galerie

Wertheim (Bellevuestraße) an erster Stelle.

Unter derÄgide von Charles Leger, der in

der Pariser Galerie Sevres vor kurzem eine

Reihe unbekannter Gemälde des Meisters zu-

sammenstellte, und unter Mitarbeit von Dr.

Alfred Gold ist diese Schau zu einer Ver-

anstaltung gediehen, die ebenso schön wie

lehrreich ist. An 100 Gemälde repräsentieren

die Entwicklung des Meisters von 1840 bis

1876, — vier Jahrzehnte seines Schaffens sind

mit vielfach hervorragenden Arbeiten gedeckt.

Es ist die erste Ausstellung dieser Art in

Deutschland, die nicht ohne starkes Echo blei-

beriihrbar sind. Aber das malerische Gewand,

in das er seine Menschen, Landschaften und

Stilleben hüllte, hat er doch mit einer so

großen Kunst gewebt, daß es heute nicht

mehr dem Mißverständnis der damaligen Zeit

unterliegen kann. Eine hohe Haltung freilich

wohnt seiner ganzen Darstellungsart inne, die

sie scheidet von der Kunst allzu leichter Ein-

gängigkeit. Es ist wohl so, daß diesem sich

so demokratisch gebärdenden Künstler auf

seinem Gebiet eigentlichster Produktivität nur

eine aristokratische Kunst gelang. Je länger

man sich mit diesen absichtlich zurückhalten-

den Gebilden beschäftigt, um so vernehmlicher

wird ihre Sprache voll Schmelz und Wohllaut.

Gustave Courbet, Frau mit Blumen

Femme arrangeant des fleurs — Woman with flowers

Exposition — Ausstellung — Exhibition

Moderne Galerie Wertheim, Berlin, Bellevuestraße

ben wird. Denn in anschaulichster Weise spürt

sie der Entwicklung Courbets nach und stellt

die Meilensteine seines Lebensweges in mar-

kanten Werken auf.

In ungemeiner Deutlichkeit zeichnet sich

Art und Verdienst der Leistung Courbets ab.

Ein Zeitgenosse Daumiers, hat man ihn nicht mit

Unrecht als einen erratischen Block bezeichnet,

der in den Gefilden der damaligen französi-

schen Kunst in imposanter, aber auch er-

schreckender Größe lag. Man weiß, daß

Courbet sich als politischer Revolutionär fühlte

und gab. Diese Seite seines Lebens, die so

vielfach Anstoß und Anlaß zu Mißverständ-

nissen gab, können wir heute beiseite lassen.

Man wird sich jeßt durch seine Proklamationen

voll sozialer Pathetik nicht von der rein künst-

lerischen Bewertung abhalten lassen. Aber

immerhin ist eine Verbindung beider Seiten

seines Wesens nicht ganz zu leugnen. Auch

seine Malerei legt von dem gleichen Geiste

straffer Intensität Zeugnis ab, der auch , wenig-

stens der Absicht nach, aus seinen politisie-

renden Expektorationen sprach. Doch ist ein

formaler Unterschied beider Richtungen sicht-

bar: in politicis herrscht eine Art barocken Di-

lettantismus’, — in der Malerei aber spürt man

überall die hart zusammenfassende Hand der

Meisterschaft. Eine Stimmung voll Ernst und

Monumentalität wiegt vor, — nur selten spricht

sich die Freude am Charme der malerischen

Oberfläche aus, — von weitem ahnt man dann

und wann den Einschlag des Spiels. Immer-

hin ist es uns heute nur auf Grund kunst-

geschichtlicher Kenntnisse verständlich, daß

man Courbet als den Maler des Häßlichen und

Abstoßenden stempeln und ablehnen konnte.

Wohl beharrte er nicht nur in seinen Prokla-

mationen darauf, daß die Kunst, wie er sie

verstand, nur in der Darstellung von Dingen

bestünde, die für den Künstler sichtbar und

Nur ganz kurz können wir auf einige der

Hauptwerke dieser Schau hinweisen. Die

Reihe der Figurenbilder beginnt mit

einem klassizistischen Werk: Loth und seine

Töchter von 1841. Prächtige Bildnisse von

Herrn und Frau Laurier, Frauen mit Blumen

(Abbildung oben), sowie Mädchen am

Seineufer ~ eines der reizvollsten Bilder

dieser Schau — repräsentieren die Mitte der

50er Jahre. Im nächsten Jahrzehnt sind Studien

zu dem „Traum" der Berliner Sammlung

O. Gersienberg entstanden, das bekannte Bild

des Trinkers („Der gute Wein“), auch wohl das

herrliche Bild der „Frau mit Spiegel“ aus

Sammlung Alfred Cassirer, Berlin. In die 70er

Jahre führt das schöne Bild der „Lesenden

Frau“. Von großem Interesse sind die Porträts

von Chopin und Leibi, Entdeckungen von

Leger und Emil Waldmann.

Gleichwertig stellt sich neben die Reihe der

Bildnisse die Kette von Landschaften.

Großartig sind die Grottenbilder des Puifs noir

(1860), Landschaften mit Bach und Felsen (1872,

1876). Erst spät steht ein so seltsamer Ver-

sager, wie das Schloß Chillon (1875) mit seiner

kühlen, trockenen Farbgebung. Am stärksten

ist Courbet dort, wo er ein Gebirgsmassiv auf-

bauen kann, — am lyrischsten dort, wo er das

Bild in saftiges Grün bettet, durch das er

silberhelle Bäche sprudeln läßt.

Unter den S t i 11 e b e n nennen wir nur die

meisterhaften Stücke „Blühender Kirsch-

zweig“ (1863) und der ,Apfel mit Goldfasan“

(1872).

Die Fülle der schönen und anziehenden

Werke ist groß. Mit wachsender Freude ver-

tieft man sich in eine Kunst, die uns nicht von

vornherein als zeitgemäß erscheint. Und ent-

deckt hinter der prächtigen und mächtigen

Fassade eine erstaunliche Sensibilität.

Dr. E. v. S y d o w

Moderne Maler

aus China und Japan

Berliner Secession

Eine umfangreiche Ausstellung in der Ber-

liner Secession, die von Prof. A. Chytill von

der Kunstakademie in Peking organisiert wor-

den ist, gibt einen dankenswerten Überblick

über das moderne Kunstschaffen in Japan und

China. Es ist das erste Mal, daß wir

Authentisches über die ostasiatische Moderne

erfahren. Mit Genugtuung stellt man fest, daß

die Einflüsse Europas noch nicht stark genug

gewesen sind, die künstlerische Kraft Ost-

asiens zu zerstören. Gewiß, viel ist verloren

gegangen von der alten Begabung: das ur-

sprüngliche mystische Element fehlt fast ganz.

Was übrig blieb: die eminente dekorative

Prägungskraft ist immerhin eindrucksvoll ge-

nug, um verbunden mit Zartheit und Ge-

schmackskultur hohen Ranges Arbeiten er-

stehen zu lassen, denen man mit immer er-

neuter Freude gegenübertritt.

In zwei großen Abteilungen ist die ost-

asiatische Kunst zusammengefaßt. Den großen

Oberlichtsaäl füllen japanische Arbeiten.

Sie sind etwas härter und in ihrer Art plasti-

scher, als die Werke der Chinesen, aber auch

von ihnen gilt das Kennzeichen der beherr-

schenden Dekorativität. Freilich sind gerade

die Stücke großen Formates innerlich ziemlich

belanglos. Aber kleinere Arbeiten, wie

Teikwan Yokoyamas Mondlicht, Seijux Omo-

das Reh, Nanpu Katayamas Tierbilder sind

von bedeutendem Reiz.

Viel weicher, anschmiegsamer, aber bei

aller Zartheit von größerer künstlerischer Prä-

gungskraft und Vollendung sind die chine-

sischen Maler. Von zwei Gruppen zeigt

die Ausstellung tüchtige Leistungen. Da ist

einmal die sog. moderne Schule, die von

Europäern nicht beeinflußt ist und mit ihren

eigenen Mitteln arbeitend den altchinesischen

Meistern nahe kommt. Den größten Ruf ge-

nießt in dieser Gruppe der jeßt 72 Jahre alle

Tschi-bai-Shi, dessen Malkunst eine Pinsel-

kunst im eigentlichen Sinne des Wortes dar-

stellt. — Die zweite Gruppe der Schau ist die

akademisch - traditionelle Schule.

Die bedeutendste Persönlichkeit list hier der

Landschafter Hsia-chend-Dzun.

Eine besonders reizvolle Abteilung kleinen

Umfanges umfaßt primitive chinesische Hinter-

glas-Malerei aus der zweiten Hälfte des

19. Jahrhunderts, — einfache und zugleich

charmante Darstellungen von Figuren und

Landschaften.

Die buddhistische und lamai-

stische Abteilung bringt eine Reihe von

Arbeiten, die mit der chinesischen und japa-

nischen Moderne nicht das mindeste gemein

hat. Indische, chinesische usw. Einflüsse spie-

geln sich wider in diesen merkwürdigen

Kompositionen, die durchaus auf religiösen

Vorstellungen und Vorschriften beruhen. Ihre

Künstler sind in den Kreisen der Mönche zu

suchen, — sie begleiteten ihre Arbeit mit stän-

digem Gebet oder sie lauschten dem mono-

tonen Gesang endloser litaneiartiger Psalmen.

Diese oft seltsamen Bilder sind denn auch ein

Echo religiöser Innenschau, — ein denkbar

schärfster Kontrast zu der durchaus welt-

lichen, weltfreudigen Formenwelt der ost-

asiatischen Moderne. ow.

Kurt Badt —

Lore Feldherr-Eber

Die Galerie J. Casper stellt Arbeiten

von Kurt Badt und Lore Feldberg-Eber aus.

Badt erweist zweifelsfrei Frische und eine

saubere Palette. Summarische Formengebung

ist aber nicht dasselbe wie Vereinfachung der

Form, Buntheit nicht dasselbe wie Farbigkeit.

Koloristische Differenzierung und formale De-

taillierung sind Stadien, die man, um sie auf-

zugeben, notwendig durchlaufen oder durch-

dacht haben muß. Gerade Cezanne, der in

einigen Landschaften von fern her spürbar ist,

Die „W eit kuns t“ kauft bis auf

weiteres ihre Nr. 2 des Jahrgangs

1927 („Kunstauktion“) mit RM 1,50

zurück. Der Verlag.

hätte wie kein anderer die verantwortungs-

volle Rolle eines einzigen Farbtupfens im Bild-

ganzen lehren und die gegenseitige Beein-

trächtigung allzu lauter und fettig gemalter

Hauptfarben vermeiden lassen können. We-

sentlich sympathischer als die Ölbilder sind

die Aguarelle, welche leicht und eindrucksfroh

aus dem Handgelenk hinlaviert sind. Falls

Badts „Ironisches Selbstporträt“ auch die

eigene Produktion ein wenig ironisiert, sei

ihm das anerkannt.

Den Arbeiten Lore Feldbergs möchte man

wünschen, daß sie das Niveau der „Straße mit

weißen Häusern“ einhielten. K.

Schloß Dubraucke

Der erste Teil der Inneneinrichtung von

Schloß Dubraucke, der, wie wir in Nr. 38 be-

richteten, am 3. und 4. Oktober durch das

K u n s t a u k t i o n s h a u s Continental

versteigert wird, ist nunmehr in der Budapester

Straße 4 in Berlin ausgestellt und erweist

seinen künstlerischen Wert durch die ausge-

zeichnete Qualität von meist deutschen Möbeln

des 18. Jahrhunderts, von Wandteppichen, Ge-

mälden und kostbaren kunstgewerblichen Ar-

beiten. Der zweite und leßte Teil dieser

schönen Sammlung wird bereits eine Woche

darauf durch dasselbe Aukfionshaus auf den

Markt kommen.