30

WELTKUNST

Jahrg. IV. Nr. 39 vom 28. September 19-30

overlook the three jewels of the Countess

Gertrude, the foundress of the Cathedra! of

Brunswick: the portable Gertrude altar,

consisting of a porphyry plague inset in a

wooden ehest, richly decorated with besten

gold-leaf and filigree; and the two crosses,

made in 1140, which are probable of lower-

saxon origin. Among the crosses, the pride

of place belongs to the Welf Cross, a miracle

of gold, enamel, precious stones and pearls.

set on a wonderfully carved silver-gilt foot.

This cross was made in the middle of the

I Ith Century in Milan. There are no less than

II arm rehguaries, of which we reproduced

an excellent example of late goihic work in

no. 32 of the "Kunstaukfion”, two head reli-

quaries, to wit, that of St. Blaise, worked-

over in the 14th Century, and the unforgett-

able Herme of St. Cosmas, portable altars,

religuary chests, tablets and book-bindings.

monstranzes and plenariums, such as that of

Otto the Mild, whose miniaturelike decora-

tion of the surface ressembles an Italien

chess-board of the 13th Century.

The quesiion of the future of these mar-

vellous freasures is a dark one. The nego-

ciations which have been going on for years

between this town and that have so far had

no positive result; public opinion is divided

in its opinions. The great wish, io keep such

a treasured inheritance of german history in

the country of its origin, is confronted bY

the whole crass reality of the economic

Situation in Germany, which makes it almost

impossible to come to a decision or even

to take up decisive Position on this guestion-

Let us still hope for a miracle and not despair

of the activities of individuals, which might

bring about a last-minute wonder, and let us

enjoy the hours while we still have it.

en von Uefeetfall

Um die Ausstellung

des Welfenscliatzes

Oie geplante Ausstellung des Welfen-

schaßes im Berliner Schloß ist nun doch nicht

zustande gekommen. In leßter Minute hat

das Preußische Staatsministerium Einspruch

dagegen erhoben und die Ausstellung in

einem staatlichen Gebäude ver-

boten. Die Begründung ist prin-

zipieller Natur: der preußische

Staat hätte keinen Grund, ein pri-

vates Verkaufsgeschäff des Her-

zogs von Braunschweig zu fördern.

Wir wollen die Berechtigung

dieser Motivierung des Verbotes

nicht diskutieren, — wenn auch in

Wirklichkeit nicht mehr der Herzog,

sondern bekanntlich das Konsor-

tium von drei unserer bedeutend-

sten Kunsthandelsfirmen: J. & S.

Goldschmidt, Hackenbroch und

Rosenbaum, Besißer des Schaßes

ist. Aber man wird schwerlich um-

hin können zu konstatieren, daß

jene Auffassung sich reichlich

spät durchgeseßt hat. Seit Mo-

naten konnte man überall in der

Presse lesen, daß auf die Aus-

stellung in Frankfurt, über die wir

s. Zf. einen eingehenden Bericht

brachten („Kunstauktion", Nr. 32),

die Ausstellung im Berliner Schloß

folgen würde. Diese Hinweise

können doch auch den zuständigen

Stellen des Preußischen Mini-

steriums nicht entgangen sein.

Gerade, da es sich um Erwägungen

grundsäßlicher Art handelt, hätte

die ministerielle Entscheidung weit

früher getroffen werden müssen.

Ob und wann eine Ausstellung

in Berlin stattfinden wird, ist noch

ungewiß, auf jeden Fall bleibt sie

ein dringendes Desiderat.

Pariser Brief

Pastelle Quentin LaTour

Paris, 20. September

Der unerhört rege Pariser Kunstbetrieb

war auch in den Sommermonaten nicht voll-

ständig lahmgelegt. Wohl war von beträcht-

lichen Auktionen, wie schon im Frühjahr, keine

Rede, wohl schlossen fast alle Kunsthand-

lungen während des Hochsommers. Aber ganz

ohne künstlerischen Betrieb kann Paris eben

nicht sein. Und so arrangierte man die

großen Ausstellungen retrospektiver Art von

Delacroix und Quentin La Tour. Über die

Delacroix-Ausstellung ist in der „Kunst-

auktion“ (Nr. 25) ausführlich referiert worden.

Weniger beachtet wurde in den großen

Kreisen die Ausstellung der Pastelle Quentin

La Tours im Orangerie-Museum. Es handelt

sich, wie bekannt, um die Werke des Museums

von St. Quentin, die sich auf dem Rückwege

in ihr Museum befinden, — ihre große Zahl

hat man bereichert um die Stücke, die der

Louvre selbst besißt. Und so finden wir uns

angesichts einer Schaustellung der Oeuvres

eines der bekanntesten Porträtisten des

18. Jahrhunderts, wie man sie sich umfassen-

der kaum wünschen kann.

Der erste Eindruck dieser Ausstellung liegt

mehr auf kulturhistorischem Gebiet. Da sehen

wir die ganze Welt des Hofes Ludwigs XV.

vor uns: den König und Angehörige der

königlichen Familie, berühmte Staatsmänner

und Kurtisanen und Gelehrte, Kammerherren

und Marquis und Adlige. Die ganze Typen-

reihe der Rokokozeit in ihren erlesensten Re-

präsentanten marschiert vor uns auf.

Aber bald geht dieser historische Anschein

in einer allmählich ansteigenden Woge von

Aktualität unter, wenn man sich eindringender

mit diesen Bildnissen beschäftigt. Denn von

allen Porträtmalern des Rokoko hat Maurice

La Tour am wenigsten Sinn für eine äußerliche

Repräsentation gehabt, die so leicht ins Mas-

kenhafte umschlägt. Er ist ein Künstler, der

kraft des scharfen Intellektes, der das Rokoko

neben aller Grazie auszeichnet, die mensch-

liche Charakteristik steckbriefartig kennzeich-

nete und festhielt. Eine eminente Lebendig-

keit erfüllt seine Arbeiten und läßt sie

in prägnanterem Sinne, als etwa die an sich

ja vielleicht reizvolleren Bildnisse von der

Hand Rosalba Carrieras oder Liotards oder

Perronneaus, als zeitgeschichtliche Dokumente

in höherem Sinne erscheinen. Das leicht mo-

kante Lächeln, das seinen Mund auf seinem

Selbstbildnis umspielt, gibt eine Ahnung von

der ungetrübten Klarheit, mit der er in die

Psyche seiner Modelle eindrang.

Aber auch diese psychologische Seite ist

nicht das Wesentliche seiner Kunst. Am wich-

tigsten bleibt doch die Kraft der Formulierung,

die er für seine Bildnisse fand. Sicherlich hatte

er kraft seiner Wahrheitsliebe und Erkenntnis-

kraft viel vor jenen anderen Konkurrenten

voraus. Doch bleibt ein Großteil seiner Kunst

rein intuitiver, ästhetischer Art, und in der

Festigkeit seines Striches, in der Klarheit seiner

malerischen Auffassung prägt sich so wie bei

keinem anderen seiner Zeit das männliche

Element in aller Entschiedenheit aus.

Rühmenswert ist, wenn man diese Aus-

stellung als Ganzes sieht, der gute Geschmack,

mit dem man gerade die Orangerie zum

Schauplaß dieser Erweckung des reizvollsten

Rokoko machte. J.

Prof. Dr. Hermann Schmitz,

der langjährige Kustos des Berliner Kunst-

gewerbemuseums und späteren Schloß-

museums, der nach seiner Amtsniederlegung

1928 durch den vor Jahresfrist verstorbenen

Albert Loeske für die Firma Margraf & Co.

Antiquitäten gewonnen wurde, wird am 1. Ok-

tober auf Grund freundschaftlichen Überein-

kommens mit den Loeskeschen Erben aus der

Leitung der Firma ausscheiden, um seine

wissenschaftliche und kulturpolitische Tätigkeit

wieder aufzunehmen. Als erste Arbeit er-

scheint in Kürze eine zugleich als Denkschrift

für den preußischen Landtag bestimmte Ab-

handlung über die preußische Kulturpolitik

seif dem 9. November 1918.

Organisation des

italienischen Kunsthan dels

In Florenz hat in diesen Tagen des Tech-

nische Nationalkomitee der Kunstauktions-

häuser getagt, das in die faschistische Staats-

gewerkschaft der Federazione Nazionale

fascista del Commercio Arte Antica, Moderna

e Prodotti dell’Artigianato einbeschlossen ist.

Der Zweck der Sißung war die Prüfung eines

Schemas, das die Gründung eines Konsortiums

zwischen den einzelnen italienischen Auktions-

häusern vorsieht. Nach einer genauen Prüfung

und Besprechung der einzelnen Punkte er-

klärte sich die Versammlung im Prinzip mit

der Gründung des Konsortiums im Sinne des

Schemas einverstanden. Als Zweck dieser

Neuorganisation des italienischen Kunst'

handels, denn um nichts anderes würde es sich

bei der Gründung des Konsortiums handeln,

wird die Notwendigkeit angegeben, eine ein-

heitliche Geschäfts- und Propa-

ganda-Körperschaft zu erhalten,

mit der es möglich würde, den

ganzen italienischen Kunsthandel

zu einem im Zusammengehen er'

reichten neuen Geschäftsgebaren

zu führen. Dies soll sich vor allem

durch regelmäßig zu veranstaltende

Verkaufsausstellungen, die regio'

nalen Charakter haben werden,

erzielt werden. Man würde also

etwa für Piemont in der regiö'

nalen Schau vor allem das reiz-

volle Seftecentobarock, für Vene-

dig im allgemeinen die gleiche

Periode, für Toskana das 14. und

15. Jahrhundert, für Rom das

Barock, für Sizilien das dortige,

dem französischen Louis XIV und

XV in dem Reichtum seiner Intar-

sien und Vergoldungen nahe-

stehende Settecento bevorzugen.

Man hofft so auch die bisher nicht

voll ausgebeuteten Regionen wie

die Abruzzen, die Marken, Um-

brien und das Bresciano stärker in

den Vordergrund stellen zu kön-

nen und wünscht, daß diese Aus-

stellungen, die auch angewendete

Kunst umfassen werden, endlich

den Hauptkäufern, d. i. den Frem-

den die Möglichkeit einer wirk-

lichen Überschau über das, was

zur Zeit auf dem Markte ist, ge-

währen. Das neue Konsortium soll

ferner der erste siegreiche Schritt

sein, um den italienischen Kunst-

handel in eine Reihe neben den

deutschen, englischen und ameri-

kanischen zu rücken und das an

Kunstschäßen reiche Italien nicht

nur zu einem Belieferungsland,

sondern zu einem wichtigen Markt

zu machen. Das von der Federazione aus-

gearbeitete Reorganisierungsprogramm sieht

übrigens die Gründung weiterer Konsortien

vor, die entstehen sollen, sobald sich das

Kunstauktionskonsortium bewährt hat. G. R.

UNTER KOLLEGEN

Vor der Eröffnung

— Aber was machen Sie denn da? . . -

— Ich muß da rasch noch etwas Rot auf-

legen, der Professor hat mich zu blaß gemalt-

MALMEDE « GEISSENDÖRFER

Köln a. Rh.

Unter Sachsenhausen 33

Antike Möbel vom 15. bis 18.J ahrhundert

Tapisserien, Plastik, Gemälde, Porzellane

altes hochwertiges Kunstgewerbe

jeder Art

J.&S. Goldschmidt

Wtsteadastealß® 3-4

PARIS NEW YORK

M. Ms, Ita« Bolssy d’Asaglas 73©, Fifth &vouw

a Mm

KaisearstaraBe IS

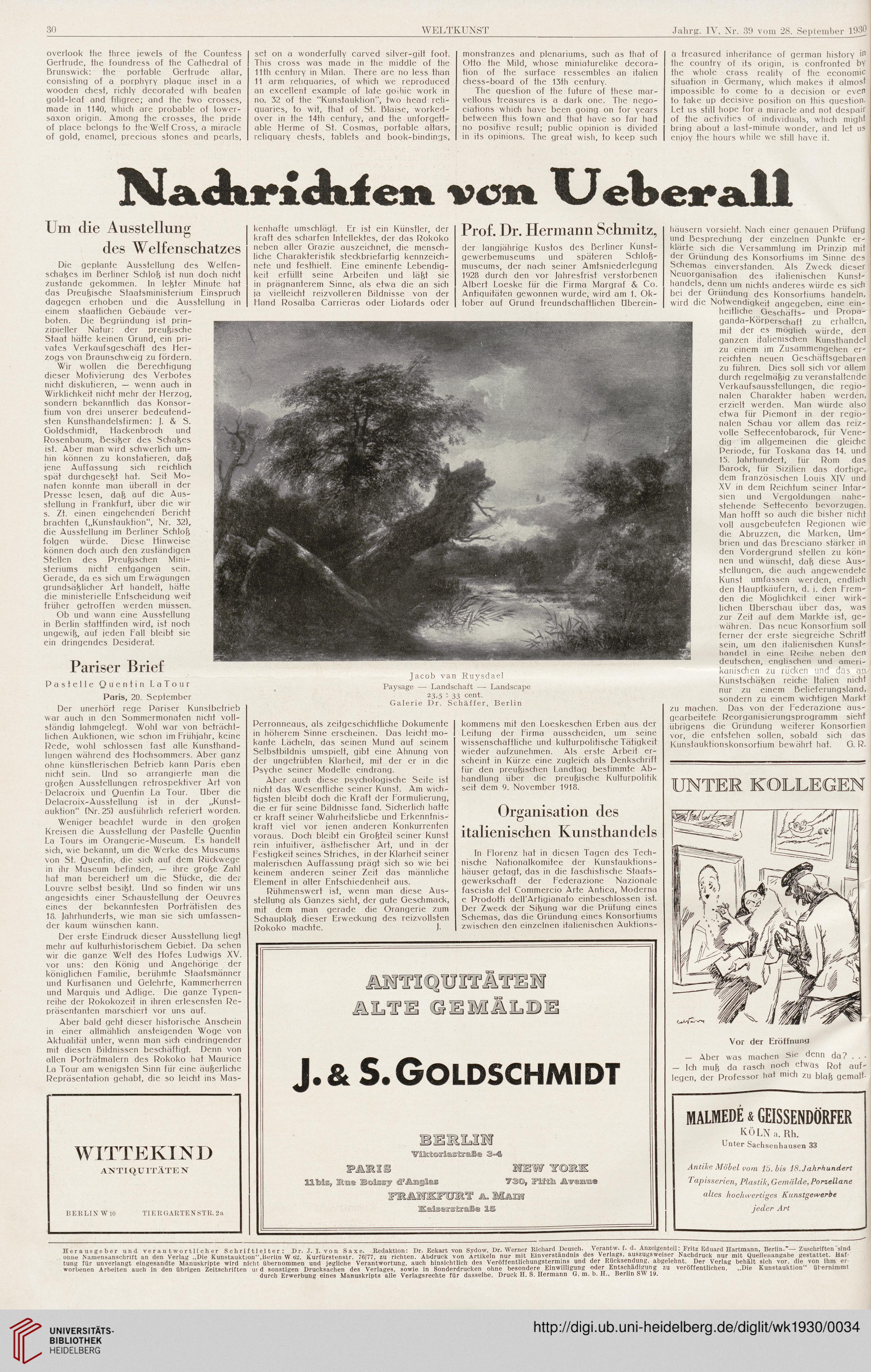

Jacob van Ruysdael

Paysage — Landschaft —■ Landscape

23>5 • 33 cent.

Galerie Dr. Schäffer, Berlin

Herausgeber und verantwortlicher Schriftleiter: Dr. J. I. von Saxe. Redaktion: Dr. Eckart von Sydow, Dr. Werner Richard Deusch. Verantw. f. d. Anzeigenteil: Fritz Eduard Hartmann, Berlin.’—Zuschriften sind

ohne Namensanschrift an den Verlag „Die Kunstauktion“,Berlin W 62, Kurfürstens.tr. 76/77, zu richten. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags, auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. Haf-

tung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung, abgelehnt. Der Verlag behält sich vor, die von ihm er-

worbenen Arbeiten auch in den übrigen Zeitschriften ui d sonstigen Drucksachen des Verlages, sowie in Sonderdrucken ohne besondere Einwilligung oder Entschädigung zu veröffentlichen. „Die Kunstauktion“ übernimmt

durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H„ Berlin SW 19.

WELTKUNST

Jahrg. IV. Nr. 39 vom 28. September 19-30

overlook the three jewels of the Countess

Gertrude, the foundress of the Cathedra! of

Brunswick: the portable Gertrude altar,

consisting of a porphyry plague inset in a

wooden ehest, richly decorated with besten

gold-leaf and filigree; and the two crosses,

made in 1140, which are probable of lower-

saxon origin. Among the crosses, the pride

of place belongs to the Welf Cross, a miracle

of gold, enamel, precious stones and pearls.

set on a wonderfully carved silver-gilt foot.

This cross was made in the middle of the

I Ith Century in Milan. There are no less than

II arm rehguaries, of which we reproduced

an excellent example of late goihic work in

no. 32 of the "Kunstaukfion”, two head reli-

quaries, to wit, that of St. Blaise, worked-

over in the 14th Century, and the unforgett-

able Herme of St. Cosmas, portable altars,

religuary chests, tablets and book-bindings.

monstranzes and plenariums, such as that of

Otto the Mild, whose miniaturelike decora-

tion of the surface ressembles an Italien

chess-board of the 13th Century.

The quesiion of the future of these mar-

vellous freasures is a dark one. The nego-

ciations which have been going on for years

between this town and that have so far had

no positive result; public opinion is divided

in its opinions. The great wish, io keep such

a treasured inheritance of german history in

the country of its origin, is confronted bY

the whole crass reality of the economic

Situation in Germany, which makes it almost

impossible to come to a decision or even

to take up decisive Position on this guestion-

Let us still hope for a miracle and not despair

of the activities of individuals, which might

bring about a last-minute wonder, and let us

enjoy the hours while we still have it.

en von Uefeetfall

Um die Ausstellung

des Welfenscliatzes

Oie geplante Ausstellung des Welfen-

schaßes im Berliner Schloß ist nun doch nicht

zustande gekommen. In leßter Minute hat

das Preußische Staatsministerium Einspruch

dagegen erhoben und die Ausstellung in

einem staatlichen Gebäude ver-

boten. Die Begründung ist prin-

zipieller Natur: der preußische

Staat hätte keinen Grund, ein pri-

vates Verkaufsgeschäff des Her-

zogs von Braunschweig zu fördern.

Wir wollen die Berechtigung

dieser Motivierung des Verbotes

nicht diskutieren, — wenn auch in

Wirklichkeit nicht mehr der Herzog,

sondern bekanntlich das Konsor-

tium von drei unserer bedeutend-

sten Kunsthandelsfirmen: J. & S.

Goldschmidt, Hackenbroch und

Rosenbaum, Besißer des Schaßes

ist. Aber man wird schwerlich um-

hin können zu konstatieren, daß

jene Auffassung sich reichlich

spät durchgeseßt hat. Seit Mo-

naten konnte man überall in der

Presse lesen, daß auf die Aus-

stellung in Frankfurt, über die wir

s. Zf. einen eingehenden Bericht

brachten („Kunstauktion", Nr. 32),

die Ausstellung im Berliner Schloß

folgen würde. Diese Hinweise

können doch auch den zuständigen

Stellen des Preußischen Mini-

steriums nicht entgangen sein.

Gerade, da es sich um Erwägungen

grundsäßlicher Art handelt, hätte

die ministerielle Entscheidung weit

früher getroffen werden müssen.

Ob und wann eine Ausstellung

in Berlin stattfinden wird, ist noch

ungewiß, auf jeden Fall bleibt sie

ein dringendes Desiderat.

Pariser Brief

Pastelle Quentin LaTour

Paris, 20. September

Der unerhört rege Pariser Kunstbetrieb

war auch in den Sommermonaten nicht voll-

ständig lahmgelegt. Wohl war von beträcht-

lichen Auktionen, wie schon im Frühjahr, keine

Rede, wohl schlossen fast alle Kunsthand-

lungen während des Hochsommers. Aber ganz

ohne künstlerischen Betrieb kann Paris eben

nicht sein. Und so arrangierte man die

großen Ausstellungen retrospektiver Art von

Delacroix und Quentin La Tour. Über die

Delacroix-Ausstellung ist in der „Kunst-

auktion“ (Nr. 25) ausführlich referiert worden.

Weniger beachtet wurde in den großen

Kreisen die Ausstellung der Pastelle Quentin

La Tours im Orangerie-Museum. Es handelt

sich, wie bekannt, um die Werke des Museums

von St. Quentin, die sich auf dem Rückwege

in ihr Museum befinden, — ihre große Zahl

hat man bereichert um die Stücke, die der

Louvre selbst besißt. Und so finden wir uns

angesichts einer Schaustellung der Oeuvres

eines der bekanntesten Porträtisten des

18. Jahrhunderts, wie man sie sich umfassen-

der kaum wünschen kann.

Der erste Eindruck dieser Ausstellung liegt

mehr auf kulturhistorischem Gebiet. Da sehen

wir die ganze Welt des Hofes Ludwigs XV.

vor uns: den König und Angehörige der

königlichen Familie, berühmte Staatsmänner

und Kurtisanen und Gelehrte, Kammerherren

und Marquis und Adlige. Die ganze Typen-

reihe der Rokokozeit in ihren erlesensten Re-

präsentanten marschiert vor uns auf.

Aber bald geht dieser historische Anschein

in einer allmählich ansteigenden Woge von

Aktualität unter, wenn man sich eindringender

mit diesen Bildnissen beschäftigt. Denn von

allen Porträtmalern des Rokoko hat Maurice

La Tour am wenigsten Sinn für eine äußerliche

Repräsentation gehabt, die so leicht ins Mas-

kenhafte umschlägt. Er ist ein Künstler, der

kraft des scharfen Intellektes, der das Rokoko

neben aller Grazie auszeichnet, die mensch-

liche Charakteristik steckbriefartig kennzeich-

nete und festhielt. Eine eminente Lebendig-

keit erfüllt seine Arbeiten und läßt sie

in prägnanterem Sinne, als etwa die an sich

ja vielleicht reizvolleren Bildnisse von der

Hand Rosalba Carrieras oder Liotards oder

Perronneaus, als zeitgeschichtliche Dokumente

in höherem Sinne erscheinen. Das leicht mo-

kante Lächeln, das seinen Mund auf seinem

Selbstbildnis umspielt, gibt eine Ahnung von

der ungetrübten Klarheit, mit der er in die

Psyche seiner Modelle eindrang.

Aber auch diese psychologische Seite ist

nicht das Wesentliche seiner Kunst. Am wich-

tigsten bleibt doch die Kraft der Formulierung,

die er für seine Bildnisse fand. Sicherlich hatte

er kraft seiner Wahrheitsliebe und Erkenntnis-

kraft viel vor jenen anderen Konkurrenten

voraus. Doch bleibt ein Großteil seiner Kunst

rein intuitiver, ästhetischer Art, und in der

Festigkeit seines Striches, in der Klarheit seiner

malerischen Auffassung prägt sich so wie bei

keinem anderen seiner Zeit das männliche

Element in aller Entschiedenheit aus.

Rühmenswert ist, wenn man diese Aus-

stellung als Ganzes sieht, der gute Geschmack,

mit dem man gerade die Orangerie zum

Schauplaß dieser Erweckung des reizvollsten

Rokoko machte. J.

Prof. Dr. Hermann Schmitz,

der langjährige Kustos des Berliner Kunst-

gewerbemuseums und späteren Schloß-

museums, der nach seiner Amtsniederlegung

1928 durch den vor Jahresfrist verstorbenen

Albert Loeske für die Firma Margraf & Co.

Antiquitäten gewonnen wurde, wird am 1. Ok-

tober auf Grund freundschaftlichen Überein-

kommens mit den Loeskeschen Erben aus der

Leitung der Firma ausscheiden, um seine

wissenschaftliche und kulturpolitische Tätigkeit

wieder aufzunehmen. Als erste Arbeit er-

scheint in Kürze eine zugleich als Denkschrift

für den preußischen Landtag bestimmte Ab-

handlung über die preußische Kulturpolitik

seif dem 9. November 1918.

Organisation des

italienischen Kunsthan dels

In Florenz hat in diesen Tagen des Tech-

nische Nationalkomitee der Kunstauktions-

häuser getagt, das in die faschistische Staats-

gewerkschaft der Federazione Nazionale

fascista del Commercio Arte Antica, Moderna

e Prodotti dell’Artigianato einbeschlossen ist.

Der Zweck der Sißung war die Prüfung eines

Schemas, das die Gründung eines Konsortiums

zwischen den einzelnen italienischen Auktions-

häusern vorsieht. Nach einer genauen Prüfung

und Besprechung der einzelnen Punkte er-

klärte sich die Versammlung im Prinzip mit

der Gründung des Konsortiums im Sinne des

Schemas einverstanden. Als Zweck dieser

Neuorganisation des italienischen Kunst'

handels, denn um nichts anderes würde es sich

bei der Gründung des Konsortiums handeln,

wird die Notwendigkeit angegeben, eine ein-

heitliche Geschäfts- und Propa-

ganda-Körperschaft zu erhalten,

mit der es möglich würde, den

ganzen italienischen Kunsthandel

zu einem im Zusammengehen er'

reichten neuen Geschäftsgebaren

zu führen. Dies soll sich vor allem

durch regelmäßig zu veranstaltende

Verkaufsausstellungen, die regio'

nalen Charakter haben werden,

erzielt werden. Man würde also

etwa für Piemont in der regiö'

nalen Schau vor allem das reiz-

volle Seftecentobarock, für Vene-

dig im allgemeinen die gleiche

Periode, für Toskana das 14. und

15. Jahrhundert, für Rom das

Barock, für Sizilien das dortige,

dem französischen Louis XIV und

XV in dem Reichtum seiner Intar-

sien und Vergoldungen nahe-

stehende Settecento bevorzugen.

Man hofft so auch die bisher nicht

voll ausgebeuteten Regionen wie

die Abruzzen, die Marken, Um-

brien und das Bresciano stärker in

den Vordergrund stellen zu kön-

nen und wünscht, daß diese Aus-

stellungen, die auch angewendete

Kunst umfassen werden, endlich

den Hauptkäufern, d. i. den Frem-

den die Möglichkeit einer wirk-

lichen Überschau über das, was

zur Zeit auf dem Markte ist, ge-

währen. Das neue Konsortium soll

ferner der erste siegreiche Schritt

sein, um den italienischen Kunst-

handel in eine Reihe neben den

deutschen, englischen und ameri-

kanischen zu rücken und das an

Kunstschäßen reiche Italien nicht

nur zu einem Belieferungsland,

sondern zu einem wichtigen Markt

zu machen. Das von der Federazione aus-

gearbeitete Reorganisierungsprogramm sieht

übrigens die Gründung weiterer Konsortien

vor, die entstehen sollen, sobald sich das

Kunstauktionskonsortium bewährt hat. G. R.

UNTER KOLLEGEN

Vor der Eröffnung

— Aber was machen Sie denn da? . . -

— Ich muß da rasch noch etwas Rot auf-

legen, der Professor hat mich zu blaß gemalt-

MALMEDE « GEISSENDÖRFER

Köln a. Rh.

Unter Sachsenhausen 33

Antike Möbel vom 15. bis 18.J ahrhundert

Tapisserien, Plastik, Gemälde, Porzellane

altes hochwertiges Kunstgewerbe

jeder Art

J.&S. Goldschmidt

Wtsteadastealß® 3-4

PARIS NEW YORK

M. Ms, Ita« Bolssy d’Asaglas 73©, Fifth &vouw

a Mm

KaisearstaraBe IS

Jacob van Ruysdael

Paysage — Landschaft —■ Landscape

23>5 • 33 cent.

Galerie Dr. Schäffer, Berlin

Herausgeber und verantwortlicher Schriftleiter: Dr. J. I. von Saxe. Redaktion: Dr. Eckart von Sydow, Dr. Werner Richard Deusch. Verantw. f. d. Anzeigenteil: Fritz Eduard Hartmann, Berlin.’—Zuschriften sind

ohne Namensanschrift an den Verlag „Die Kunstauktion“,Berlin W 62, Kurfürstens.tr. 76/77, zu richten. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags, auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. Haf-

tung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung, abgelehnt. Der Verlag behält sich vor, die von ihm er-

worbenen Arbeiten auch in den übrigen Zeitschriften ui d sonstigen Drucksachen des Verlages, sowie in Sonderdrucken ohne besondere Einwilligung oder Entschädigung zu veröffentlichen. „Die Kunstauktion“ übernimmt

durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H„ Berlin SW 19.