2

WELTKUNST

Jahrg. IV, Nr. 40 vom 5. Oktober 1930

An unsere Abonnenten!

In Verfolg unserer Ankündi-

gungen in den vorhergehenden Nummern

werden wir uns erlauben, die Abonne-

mentsgebühr in den nächsten Tagen durch

Nachnahme einziehen zu lassen. Wir

richten an diejenigen unserer Leser, die

ihr Abonnement noch nicht bezahlt haben,

die Bitte, nunmehr für die Nachnahme den

Quartals-Betrag von 4,90 M. (bzw.5,90M.)

für den Briefträger freundlichst bereit-

zulegen.

Der Verlag

Friedländer, Theodor Demmler und

E. F. Bange, durch starke Heranziehung

des Depots ein Gegengewicht zu bieten ver-

suchten, und durch die a priori die Aufstel-

lungsmöglichkeiten gebunden waren, bereits

heutigen musealen Prinzipien zu wider-

sprechen scheint, so tragen die Schuld in

erster Linie die durch „Museumskrieg“ und

die jahrzehntelange Verzögerung des Bau-

unfernehmens veränderten, in ihrer geistigen

und soziologischen Struktur abgewandelten

Verhältnisse. Die Aufgabe der neuen Gene-

ration, die das Werk eines Frühgeborenen zu

Ende führte, war schwierig genug, und jede

Einzelkritik, die heute an diesem Deutschen

Museum zu rütteln versucht, muß verstum-

men vor der wirklich erstaunlichen Leistung,

die unter Überwindung ungeahnter Schwierig-

keiten und mit leister Ausnußung der gegebe-

nen Verhältnisse von den Organisatoren die-

ser Abteilung in bewußter Erkenntnis der not-

wendigen Kompromisse vollbracht wurde.

Dem „Museum für die Fachgelehrten“ ist

in entschiedener und glücklicher Weise durch

den Geschmack der Aufstellung und die Glie-

derung des Ganzen, das aus baulichen Grün-

den eine Scheidung in ästhetische Schau- und

Studiensammlung unmöglich machte, ent-

gegengewirkt worden. Das Dominierende des

Raumes an sich gegenüber der Möglichkeit,

das Einzelkunsiwerk in objektiv reiner und

ungetrübter Weise auf den Beschauer wirken

zu lassen und damit eines der wichtigsten

Prinzipien neuzeitlicher Museumsgestaltungen

zu verwirklichen, ist zwar durch die sachlich-

klare Ausstattung der einzelnen Räume zu-

rückgedämmt worden, jedoch von vornherein

nicht in dem wünschenswerten Mage zu ver-

wirklichen gewesen.

Selbst wenn man den sogenannten „Schlü-

tersaal“, der nach Errichtung der Brücke über

den Kupfergraben als Eingangsraum dient,

nur als Vestibül betrachtet, die Skulpturen

von Schlüter und des deutschen Barocks nur

als Auftakt, als ästhetisierend geschmack-

liches Hors d’Oeuvres zu den mittelalterlichen

Abteilungen, der Sammlung der Gipsabgüsse

im Untergeschoß und der großartig mani-

festierten Entwicklung der deutschen und

frühniederländischen Kunst seit 1420 im Ober-

geschoß, so ist der Eindruck des räumlich Be-

herrschenden, im Gesamteindruck Maßgeb-

lichen der Architektur nicht zu bannen. Aber

es muß gleichzeitig zugegeben werden, daß

sinngemäß eine anders geartete Auswertung

dieses für unsere Begriffe durchaus uninter-

essanten Raumes nicht anders möglich ge-

Inhalt

Dr. Werner R. Den s.c h :

Das Deutsche Museum (m. Abb.) .... 1/2

Dr. E. v. S y d o w :

Meisterwerke aus den Preußischen

Schlössern (m 2 Abb.) . 2/3

Die Hundertjahrfeier der Staatlichen Museen . 3

Vorberichte (m. 6 Abb.),. . 4,10

Amerikanische Versteigerungen

Auktions-Kalender . . 5

Preisberichte .6—8

Sammlung Figdor, II. Versteigerung

öffentliche Führungen der Staatlichen Museen 6

Literatur. 8

Ausstellungen der Woche — Kunst im Rund-

funk . 8

Nachberichte .10/11

II. Figdor-Versteigerung, Han Coray u. a. . 10/11

Die Expertise

Beiträge zur Diskussion von:

Prof. Dr. Hermann Schmitz. 11

Internationale Kunstgalerie in Venelig . . 11

Prof. Dr. Julius Baum — Dr. Fritz N e u -

g a s s: Der XII. internationale kunst-

historische Kongreß in Brüssel ..... 12

Dr. K. Kusenberg, Otto Mueller f (m.

Abb.) . 12

Ausstellungen (m. 5 Abb.). 13

Nachrichten von überall . 14

Unter Kollegen . 14

wesen wäre. In den beiden riesigen Hallen,

die sich an dieses „Vestibül“ anschließen und

deren eine die deutschen Originale von der

Frühzeit bis um 1400 (Abbildung Seite 1),

deren andere in großzügiger Raumverschwen-

dung die hoffentlich planmäßig zeitlich nur

bedingte, anspruchsvolle, in zurückhaltender

Objektivität anderen ähnlichen Sammlungen,

wie denen des South

Kensington-Museum

und des Trocadero, im-

merhin weit überlegene

Abteilung der Gipsab-

güsse deutscher Monu-

mentalplastik des durch

Originalwerke kaum

vertretenen frühen und

hohen Mittelalters be-

herbergt, ist immerhin

durch den Eingriff der

jeßigen Organisatoren

eine Gliederung in der

Weise erfolgt, daß der

altdeutsche Raum durch

die Gröninger Empore

und durch nachträg-

lich eingezogene Sei-

tenkabinette, der Saal

der Abgüsse durch

Zwischenwände für mu-

sealen Gebrauch über-

haupt verwendbar wur-

den.

Die große Halle des

Erdgeschosses breitet

in fortlaufender Reihung

die Schäße der deut-

schen Kunst von den

Anfängen, von den

Funden der Völker-

wanderungszeit bis um

das Jahr 1400 aus. Zu

ganz neuer und einzig-

artiger Wirkung ge-

langen in dieserNeuauf-

stellung Einzelgruppen

wie die Sammlung der

frühen Elfenbeine und

Bronzen, aber auch

viele der bekannten

kleineren Bildwerke er-

halten in den gut belich-

teten Seitenkabinetten

ein völlig neues Leben,

eine Atmosphäre von

Wirklichkeit, die ihnen

bisher gefehlt hatte.

Ungünstiger liegen die

Verhältnisse für die

großen Altartafeln, die notgedrungen an der

unbelichteten Wandseite untergebracht wer-

den mußten und sich nicht so strahlend ent-

falten können, wie es wünschenswert gewesen

wäre. Einigermaßen Ersaß bietet dafür die

Aufteilung der Wände durch Malerei und

Skulptur, eine Rhythmisierung, die in ihren

einzelnen Abschnitten vollendete und taktvoll

die individuellen künstlerischen Werte berück-

sichtigende Gruppen schafft. Monumental

wirkt die Ausgangswand des Saales, die

durch den Kruzifix aus Naumburg und die

vier mächtigen Prophetengestalfen von der

Westfront der Trierer Liebfrauenkirche ge-

schmückt ist.

Bedeutend günstiger lagen die Verhält-

nisse in dem Obergeschoß. Der große

Eingangsraum, wie alle Säle mit Oberlicht ver-

sehen, bildet den Auftakt der Neuzeit, gibt

den Grundakkord für die nun folgende Ent-

wicklung der deutschen Kunst. Dieser Raum,

den man am ehesten mit dem Pachersaal der

Münchener Pinakothek vergleichen könnte,

enthält die Hauptwerke des deutschen Realis-

mus aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts mit

den bahnbrechenden Werken des Konrad

Wiß, Hans Multscher und des Meisters der

Darmstädter Passion. In der Mitlelachse

schließen sich landschaftlich-entwicklungs-

mäßig geschlossene Abteilungen in ausge-

zeichnet durchgeführter Aufstellung an: Süd-

deutschland, die Alpenländer, Niederrhein,

die erst hier zu voller Wirkung gelangende

deutsche Kunst des 17. Jahrhunderts und, als

Kopfstück gegen den Kupfergraben, der rie-

sige Saal mit den Werken der deutschen

Plastik und Malerei des 18. Jahrhunderts, dem

Paul Egells mächtige Schöpfung des Mann-

heimer Altars den Stempel aufprägt. In-

timere, zu reinem Genießen verlockende

Raumschöpfungen kleineren Formats sind an

der Stadibahnseite geglückt, deren Kabinette

vor allem der deutschen Kunst der Renais-

sance gewidmet sind. Hier tritt dem Werte

des Inhaltes in gelungenster Weise der Reiz

formaler Geschlossenheit zur Seite, ein Vor-

zug, den man in den objektiv nüchternen Ka-

binetten an der Seite des Ehrenhofes, die in

kühler und strenger Sachlichkeit die köst-

lichen und persönlichen Werke der niederlän-

dischen Malerei auf totem Hintergrund ab-

rollen, um so stärker vermißt. Vielleicht der

einzige Augenblick, in dem man mit einer ge-

wissen Wehmut an die frühere, unvergleichlich

günstigere Aufstellung und Anordnung im

Kaiser-Friedrich-Museum zurückdenkt. Doch

am Ende dieser Reihe steht wie ein Ruhe-

punkt die Sammlung James Simon, in glück-

licher, persönlicher Prägung, in ihrem ge-

schlossenen, das spezifisch Sammlerische

eines genießenden Kunstfreundes betonenden

Charakter in drei kleinen Kabinetten liebe-

voll vereint.

Das Deutsche Museum erfüllt, ungeachtet

mancher Einzelkrifik und ungeachtet der Ver-

schiedenheit und Zufälligkeit seines Materials

die wichtige Aufgabe, den Begriff der deut-

schen Kunst, wie ihn etwa Dehio in seinem

Werke als Totalität des deutschen Wesens zu

erfassen versucht, bildhaft in seinem Umriß

durch die Marksteine der Entwicklung zu ver-

wirklichen. Darin liegt der Sinn, die innere

Begründung dieses Museums, das als Ge-

samteindruck wie in der Einzelleisfung auf-

richtige Bewunderung und dankbare Aner-

kennung verdient.

Dr. Werner R. Deusch

I Meisterwerke aus den

Preußischen Schlössern

Berliner Akademie der Künste

Die Berliner Akademie bringt eine Herbst-

schau ungewöhnlich erfreulicher Art. Bekannt-

lich ist bei der Auseinanderseßung zwischen

dem Preußischen Staat und dem vormaligen

Königshause ein umfangreicher Kunstbesiß an

den Staat gefallen, der sich des neuen Besiß-

tums mit großer Sorgfalt angenommen hat.

Der Anregung des Direktors der Verwaltung

der Staatlichen Schlösser und Gärten, Dr. Galls,

ist es zu danken, daß nun eine Auswahl der

hervorragdensten Stücke getroffen wurde,

die in den Räumen der Akademie von Dr.

Hildebrand und Dr. Huth aufgestellt

worden sind. Neben den Berliner Schlössern

am Lustgarten, Monbijou, Charlottenburg und

neben den Schlössern in Potsdam: Stadt-

schloß, Sanssouci, Neues Palais, Marmor-

palais, haben auch die ehemals hessischen

Schlösser in und bei Kassel, wie Wilhelmsthal,

Wilhelmshöhe, Residenzpalais, ferner das

Schloß Homburg und schließlich das Schloß

Brühl, der bedeutendste niederrheinische

Schloßbau des 18. Jahrhunderts, ansehnliche

Schäße hergeliehen. Die Aufstellung ist nach

kunsthistorischen Epochen erfolgt. Die Zeit

des 14. bis 16. Jahrhunderts ist geringfügig

vertreten, — am umfangreichsten kommt das

Rokoko und der Klassizismus zur Anschauung.

Der Höhepunkt der Ausstellung liegt in

dem Saal der sog. Tribuna mit französi-

scher Kunst des 18. Jahrhunderts. Die

Sensation bildet hier das altbekannte Firmen-

schild des Kunsthändlers Gersaint von Wat-

teau (1721). Aus zahlreichen Abbildungen

seit langem ganz und gar geläufig, wirkt es

doch wie ein neues, unbekanntes Meister-

werk, denn man hat die ausgezeichnete Idee

gehabt, die beiden sonst getrennten Hälften

des Bildes in einem freilich modernen Rahmen

zu vereinigen. Die anderen Arbeiten des

Saales treten gegenüber diesem Hauptwerk

etwas in den Hintergrund zurück. Aber es

bleiben immerhin so ausgezeichnete Werke

wie Wafteaus Einschiffung zur Liebesinsel,

Chardins Briefsieglerin, Bouchers Venus,

Merkur und Amor, um eine prächtige Reihe zu

formieren.

Unter den Gemälden finden wir auch sonst

manche hervorragenden Leistungen. So in

den Bildnissen von Pesne, Joh. Tischbein,

Rigaud, Höppner, — besonders eindrücklich

kommt Anton Graff zur Geltung. Von A.

Dorothea Th e r b u s ch bringen wir das

Bildnis der Gräfin Lichfenau (Abbildung

oben).

An plastischen Werken ist die Aus-

beute weniger reich gewesen. Mit vortreff-

lichen Proben ihrer Kunst finden wir gelegent-

lich Meister wie Schlüter, Houdon, Schadow,

Rauch usw. vertreten.

In dem Gebiet kunstgewerblicher

Arbeiten treffen wir wieder auf einen er-

staunlichen Reichtum qualitätvoller Stücke.

Prachtvoll ist das Rokoko in Sesseln, Kom-

moden, Spiegeln, Tischen repräsentiert. Kaum

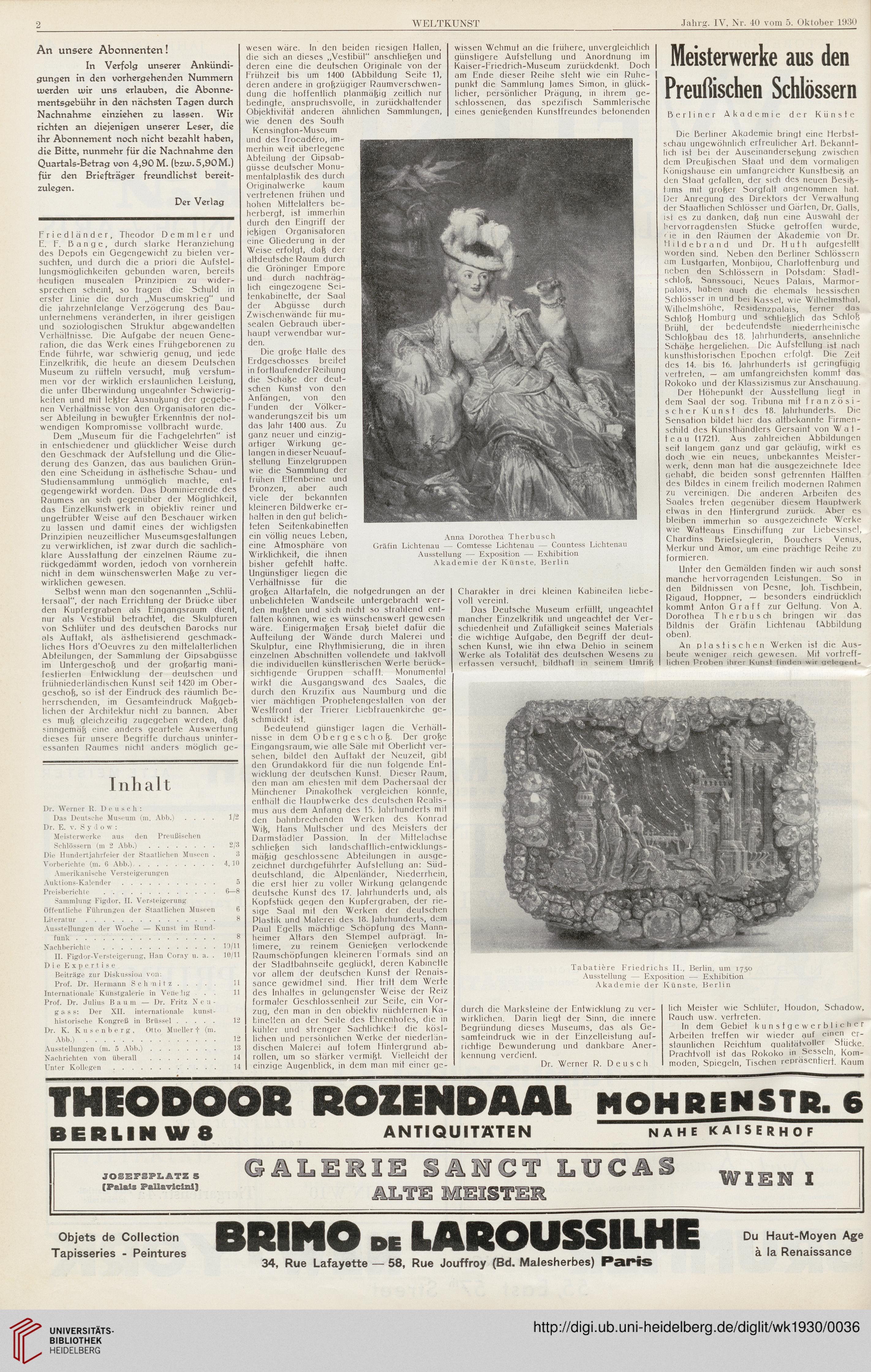

Anna Dorothea Therbusch

Gräfin Lichtenau — Comtesse Lichtenau — Countess Lichtenau

Ausstellung — Exposition — Exhibition

Akademie der Künste, Berlin

Tabatiere Friedrichs II., Berlin, um 1750

Ausstellung — Exposition — Exhibition

Akademie der Künste, Berlin

THEODOOR ROZENDAAL mohrenstr. 6

BERLIN W 8

ANTIQUITÄTEN

NAHE KAISERHOF

Objets de Collection

Tapisseries - Peintures

BRING de LAROUSSILHE

34, Rue Lafayette — 58, Rue Jouffroy (Bd. Malesherbes) Paris

Du Haut-Moyen Age

ä la Renaissance

WELTKUNST

Jahrg. IV, Nr. 40 vom 5. Oktober 1930

An unsere Abonnenten!

In Verfolg unserer Ankündi-

gungen in den vorhergehenden Nummern

werden wir uns erlauben, die Abonne-

mentsgebühr in den nächsten Tagen durch

Nachnahme einziehen zu lassen. Wir

richten an diejenigen unserer Leser, die

ihr Abonnement noch nicht bezahlt haben,

die Bitte, nunmehr für die Nachnahme den

Quartals-Betrag von 4,90 M. (bzw.5,90M.)

für den Briefträger freundlichst bereit-

zulegen.

Der Verlag

Friedländer, Theodor Demmler und

E. F. Bange, durch starke Heranziehung

des Depots ein Gegengewicht zu bieten ver-

suchten, und durch die a priori die Aufstel-

lungsmöglichkeiten gebunden waren, bereits

heutigen musealen Prinzipien zu wider-

sprechen scheint, so tragen die Schuld in

erster Linie die durch „Museumskrieg“ und

die jahrzehntelange Verzögerung des Bau-

unfernehmens veränderten, in ihrer geistigen

und soziologischen Struktur abgewandelten

Verhältnisse. Die Aufgabe der neuen Gene-

ration, die das Werk eines Frühgeborenen zu

Ende führte, war schwierig genug, und jede

Einzelkritik, die heute an diesem Deutschen

Museum zu rütteln versucht, muß verstum-

men vor der wirklich erstaunlichen Leistung,

die unter Überwindung ungeahnter Schwierig-

keiten und mit leister Ausnußung der gegebe-

nen Verhältnisse von den Organisatoren die-

ser Abteilung in bewußter Erkenntnis der not-

wendigen Kompromisse vollbracht wurde.

Dem „Museum für die Fachgelehrten“ ist

in entschiedener und glücklicher Weise durch

den Geschmack der Aufstellung und die Glie-

derung des Ganzen, das aus baulichen Grün-

den eine Scheidung in ästhetische Schau- und

Studiensammlung unmöglich machte, ent-

gegengewirkt worden. Das Dominierende des

Raumes an sich gegenüber der Möglichkeit,

das Einzelkunsiwerk in objektiv reiner und

ungetrübter Weise auf den Beschauer wirken

zu lassen und damit eines der wichtigsten

Prinzipien neuzeitlicher Museumsgestaltungen

zu verwirklichen, ist zwar durch die sachlich-

klare Ausstattung der einzelnen Räume zu-

rückgedämmt worden, jedoch von vornherein

nicht in dem wünschenswerten Mage zu ver-

wirklichen gewesen.

Selbst wenn man den sogenannten „Schlü-

tersaal“, der nach Errichtung der Brücke über

den Kupfergraben als Eingangsraum dient,

nur als Vestibül betrachtet, die Skulpturen

von Schlüter und des deutschen Barocks nur

als Auftakt, als ästhetisierend geschmack-

liches Hors d’Oeuvres zu den mittelalterlichen

Abteilungen, der Sammlung der Gipsabgüsse

im Untergeschoß und der großartig mani-

festierten Entwicklung der deutschen und

frühniederländischen Kunst seit 1420 im Ober-

geschoß, so ist der Eindruck des räumlich Be-

herrschenden, im Gesamteindruck Maßgeb-

lichen der Architektur nicht zu bannen. Aber

es muß gleichzeitig zugegeben werden, daß

sinngemäß eine anders geartete Auswertung

dieses für unsere Begriffe durchaus uninter-

essanten Raumes nicht anders möglich ge-

Inhalt

Dr. Werner R. Den s.c h :

Das Deutsche Museum (m. Abb.) .... 1/2

Dr. E. v. S y d o w :

Meisterwerke aus den Preußischen

Schlössern (m 2 Abb.) . 2/3

Die Hundertjahrfeier der Staatlichen Museen . 3

Vorberichte (m. 6 Abb.),. . 4,10

Amerikanische Versteigerungen

Auktions-Kalender . . 5

Preisberichte .6—8

Sammlung Figdor, II. Versteigerung

öffentliche Führungen der Staatlichen Museen 6

Literatur. 8

Ausstellungen der Woche — Kunst im Rund-

funk . 8

Nachberichte .10/11

II. Figdor-Versteigerung, Han Coray u. a. . 10/11

Die Expertise

Beiträge zur Diskussion von:

Prof. Dr. Hermann Schmitz. 11

Internationale Kunstgalerie in Venelig . . 11

Prof. Dr. Julius Baum — Dr. Fritz N e u -

g a s s: Der XII. internationale kunst-

historische Kongreß in Brüssel ..... 12

Dr. K. Kusenberg, Otto Mueller f (m.

Abb.) . 12

Ausstellungen (m. 5 Abb.). 13

Nachrichten von überall . 14

Unter Kollegen . 14

wesen wäre. In den beiden riesigen Hallen,

die sich an dieses „Vestibül“ anschließen und

deren eine die deutschen Originale von der

Frühzeit bis um 1400 (Abbildung Seite 1),

deren andere in großzügiger Raumverschwen-

dung die hoffentlich planmäßig zeitlich nur

bedingte, anspruchsvolle, in zurückhaltender

Objektivität anderen ähnlichen Sammlungen,

wie denen des South

Kensington-Museum

und des Trocadero, im-

merhin weit überlegene

Abteilung der Gipsab-

güsse deutscher Monu-

mentalplastik des durch

Originalwerke kaum

vertretenen frühen und

hohen Mittelalters be-

herbergt, ist immerhin

durch den Eingriff der

jeßigen Organisatoren

eine Gliederung in der

Weise erfolgt, daß der

altdeutsche Raum durch

die Gröninger Empore

und durch nachträg-

lich eingezogene Sei-

tenkabinette, der Saal

der Abgüsse durch

Zwischenwände für mu-

sealen Gebrauch über-

haupt verwendbar wur-

den.

Die große Halle des

Erdgeschosses breitet

in fortlaufender Reihung

die Schäße der deut-

schen Kunst von den

Anfängen, von den

Funden der Völker-

wanderungszeit bis um

das Jahr 1400 aus. Zu

ganz neuer und einzig-

artiger Wirkung ge-

langen in dieserNeuauf-

stellung Einzelgruppen

wie die Sammlung der

frühen Elfenbeine und

Bronzen, aber auch

viele der bekannten

kleineren Bildwerke er-

halten in den gut belich-

teten Seitenkabinetten

ein völlig neues Leben,

eine Atmosphäre von

Wirklichkeit, die ihnen

bisher gefehlt hatte.

Ungünstiger liegen die

Verhältnisse für die

großen Altartafeln, die notgedrungen an der

unbelichteten Wandseite untergebracht wer-

den mußten und sich nicht so strahlend ent-

falten können, wie es wünschenswert gewesen

wäre. Einigermaßen Ersaß bietet dafür die

Aufteilung der Wände durch Malerei und

Skulptur, eine Rhythmisierung, die in ihren

einzelnen Abschnitten vollendete und taktvoll

die individuellen künstlerischen Werte berück-

sichtigende Gruppen schafft. Monumental

wirkt die Ausgangswand des Saales, die

durch den Kruzifix aus Naumburg und die

vier mächtigen Prophetengestalfen von der

Westfront der Trierer Liebfrauenkirche ge-

schmückt ist.

Bedeutend günstiger lagen die Verhält-

nisse in dem Obergeschoß. Der große

Eingangsraum, wie alle Säle mit Oberlicht ver-

sehen, bildet den Auftakt der Neuzeit, gibt

den Grundakkord für die nun folgende Ent-

wicklung der deutschen Kunst. Dieser Raum,

den man am ehesten mit dem Pachersaal der

Münchener Pinakothek vergleichen könnte,

enthält die Hauptwerke des deutschen Realis-

mus aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts mit

den bahnbrechenden Werken des Konrad

Wiß, Hans Multscher und des Meisters der

Darmstädter Passion. In der Mitlelachse

schließen sich landschaftlich-entwicklungs-

mäßig geschlossene Abteilungen in ausge-

zeichnet durchgeführter Aufstellung an: Süd-

deutschland, die Alpenländer, Niederrhein,

die erst hier zu voller Wirkung gelangende

deutsche Kunst des 17. Jahrhunderts und, als

Kopfstück gegen den Kupfergraben, der rie-

sige Saal mit den Werken der deutschen

Plastik und Malerei des 18. Jahrhunderts, dem

Paul Egells mächtige Schöpfung des Mann-

heimer Altars den Stempel aufprägt. In-

timere, zu reinem Genießen verlockende

Raumschöpfungen kleineren Formats sind an

der Stadibahnseite geglückt, deren Kabinette

vor allem der deutschen Kunst der Renais-

sance gewidmet sind. Hier tritt dem Werte

des Inhaltes in gelungenster Weise der Reiz

formaler Geschlossenheit zur Seite, ein Vor-

zug, den man in den objektiv nüchternen Ka-

binetten an der Seite des Ehrenhofes, die in

kühler und strenger Sachlichkeit die köst-

lichen und persönlichen Werke der niederlän-

dischen Malerei auf totem Hintergrund ab-

rollen, um so stärker vermißt. Vielleicht der

einzige Augenblick, in dem man mit einer ge-

wissen Wehmut an die frühere, unvergleichlich

günstigere Aufstellung und Anordnung im

Kaiser-Friedrich-Museum zurückdenkt. Doch

am Ende dieser Reihe steht wie ein Ruhe-

punkt die Sammlung James Simon, in glück-

licher, persönlicher Prägung, in ihrem ge-

schlossenen, das spezifisch Sammlerische

eines genießenden Kunstfreundes betonenden

Charakter in drei kleinen Kabinetten liebe-

voll vereint.

Das Deutsche Museum erfüllt, ungeachtet

mancher Einzelkrifik und ungeachtet der Ver-

schiedenheit und Zufälligkeit seines Materials

die wichtige Aufgabe, den Begriff der deut-

schen Kunst, wie ihn etwa Dehio in seinem

Werke als Totalität des deutschen Wesens zu

erfassen versucht, bildhaft in seinem Umriß

durch die Marksteine der Entwicklung zu ver-

wirklichen. Darin liegt der Sinn, die innere

Begründung dieses Museums, das als Ge-

samteindruck wie in der Einzelleisfung auf-

richtige Bewunderung und dankbare Aner-

kennung verdient.

Dr. Werner R. Deusch

I Meisterwerke aus den

Preußischen Schlössern

Berliner Akademie der Künste

Die Berliner Akademie bringt eine Herbst-

schau ungewöhnlich erfreulicher Art. Bekannt-

lich ist bei der Auseinanderseßung zwischen

dem Preußischen Staat und dem vormaligen

Königshause ein umfangreicher Kunstbesiß an

den Staat gefallen, der sich des neuen Besiß-

tums mit großer Sorgfalt angenommen hat.

Der Anregung des Direktors der Verwaltung

der Staatlichen Schlösser und Gärten, Dr. Galls,

ist es zu danken, daß nun eine Auswahl der

hervorragdensten Stücke getroffen wurde,

die in den Räumen der Akademie von Dr.

Hildebrand und Dr. Huth aufgestellt

worden sind. Neben den Berliner Schlössern

am Lustgarten, Monbijou, Charlottenburg und

neben den Schlössern in Potsdam: Stadt-

schloß, Sanssouci, Neues Palais, Marmor-

palais, haben auch die ehemals hessischen

Schlösser in und bei Kassel, wie Wilhelmsthal,

Wilhelmshöhe, Residenzpalais, ferner das

Schloß Homburg und schließlich das Schloß

Brühl, der bedeutendste niederrheinische

Schloßbau des 18. Jahrhunderts, ansehnliche

Schäße hergeliehen. Die Aufstellung ist nach

kunsthistorischen Epochen erfolgt. Die Zeit

des 14. bis 16. Jahrhunderts ist geringfügig

vertreten, — am umfangreichsten kommt das

Rokoko und der Klassizismus zur Anschauung.

Der Höhepunkt der Ausstellung liegt in

dem Saal der sog. Tribuna mit französi-

scher Kunst des 18. Jahrhunderts. Die

Sensation bildet hier das altbekannte Firmen-

schild des Kunsthändlers Gersaint von Wat-

teau (1721). Aus zahlreichen Abbildungen

seit langem ganz und gar geläufig, wirkt es

doch wie ein neues, unbekanntes Meister-

werk, denn man hat die ausgezeichnete Idee

gehabt, die beiden sonst getrennten Hälften

des Bildes in einem freilich modernen Rahmen

zu vereinigen. Die anderen Arbeiten des

Saales treten gegenüber diesem Hauptwerk

etwas in den Hintergrund zurück. Aber es

bleiben immerhin so ausgezeichnete Werke

wie Wafteaus Einschiffung zur Liebesinsel,

Chardins Briefsieglerin, Bouchers Venus,

Merkur und Amor, um eine prächtige Reihe zu

formieren.

Unter den Gemälden finden wir auch sonst

manche hervorragenden Leistungen. So in

den Bildnissen von Pesne, Joh. Tischbein,

Rigaud, Höppner, — besonders eindrücklich

kommt Anton Graff zur Geltung. Von A.

Dorothea Th e r b u s ch bringen wir das

Bildnis der Gräfin Lichfenau (Abbildung

oben).

An plastischen Werken ist die Aus-

beute weniger reich gewesen. Mit vortreff-

lichen Proben ihrer Kunst finden wir gelegent-

lich Meister wie Schlüter, Houdon, Schadow,

Rauch usw. vertreten.

In dem Gebiet kunstgewerblicher

Arbeiten treffen wir wieder auf einen er-

staunlichen Reichtum qualitätvoller Stücke.

Prachtvoll ist das Rokoko in Sesseln, Kom-

moden, Spiegeln, Tischen repräsentiert. Kaum

Anna Dorothea Therbusch

Gräfin Lichtenau — Comtesse Lichtenau — Countess Lichtenau

Ausstellung — Exposition — Exhibition

Akademie der Künste, Berlin

Tabatiere Friedrichs II., Berlin, um 1750

Ausstellung — Exposition — Exhibition

Akademie der Künste, Berlin

THEODOOR ROZENDAAL mohrenstr. 6

BERLIN W 8

ANTIQUITÄTEN

NAHE KAISERHOF

Objets de Collection

Tapisseries - Peintures

BRING de LAROUSSILHE

34, Rue Lafayette — 58, Rue Jouffroy (Bd. Malesherbes) Paris

Du Haut-Moyen Age

ä la Renaissance