2

WELT KUNST

Jahrg. IV, Nr. 48 vom 30. November 1930

kostbare Serie von Teppichen. Hier sind

neben einigen Gobelins besonders der große

Savonnerieteppich, der alte „Djorchagrb“ mit

streng stilisierten Blumenmotiven, ein pracht-

voller Uschak des 18. Jahrhunderts neben

wundervollen alten Stücken aus Anatolien,

Bouchara, Ispahan, Kasak, Kirman, Täbris usw.

zu nennen.

Eine vereitelte Versteigerung

Sammlung Marcus Kappel

Die Versteigerung eines Teils der bekann-

ten Sammlung Kappel durch Cassirer-

II e 1 b i n g in Berlin brachte für das zahlreich

erschienene und kauflustige Publikum aus in-

ternationalen Händler- und Sammlerkreisen

eine völlig unerwartete Sensation. Der Leiter

Bilder, die nach ihrer Qualität bei freiem Wett-

bewerb sicherlich zum größten Teil annähernd

oder ganz diese Diktatpreise erreicht haben

würden, ohne Angebot blieben.

Der Sachverhalt für dieses Vorgehen der

Versteigerer war das unverantwortliche Ver-

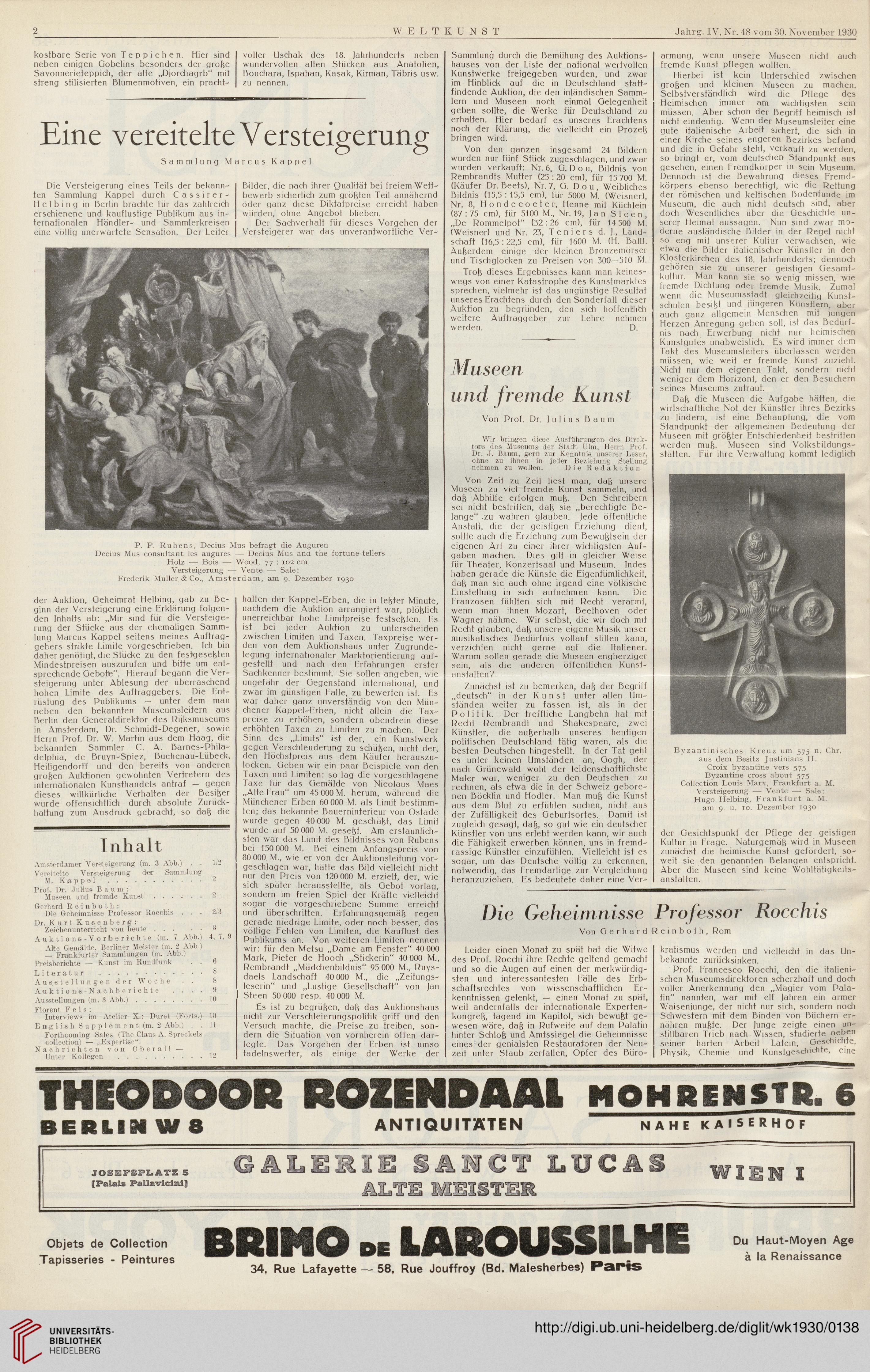

P. P. Rubens, Decius Mus befragt die Auguren

Decius Mus Consultant les augures — Decius Mus ana the fortune-tellers

Holz — Bois — Wood, 77 : 102 cm

Versteigerung — Vente — Sale:

Frederik Muller & Co., Amsterdam, am 9. Dezember 1930

der Auktion, Geheimrat Helbing, gab zu Be-

ginn der Versteigerung eine Erklärung folgen-

den Inhalts ab: „Mir sind für die Versteige-

rung der Stücke aus der ehemaligen Samm-

lung Marcus Kappel seitens meines Auftrag-

gebers strikte Limite vorgeschrieben. Ich bin

daher genötigt, die Stücke zu den fesfgeseßten

Mindestpreisen auszurufen und bitte um ent-

sprechende Gebote". Hierauf begann die Ver-

steigerung unter Ablesung der überraschend

hohen Limite des Auftraggebers. Die Ent-

rüstung des Publikums — unter dem man

neben den bekannten Museumsleitern aus

Berlin den Generaldirektor des Rijksmuseums

in Amsterdam, Dr. Schmidt-Degener, sowie

Herrn Prof. Dr. W. Martin aus dem Haag, die

bekannten Sammler C. A. Barnes-Phila-

delphia, de Bruyn-Spiez, Buchenau-Lübeck,

Heiligendorff und den bereits von anderen

großen Auktionen gewohnten Vertretern des

internationalen Kunsthandels antraf — gegen

dieses willkürliche Verhalten der Besißer

wurde offensichtlich durch absolute Zurück-

haltung zum Ausdruck gebracht, so daß die

Inhalt

Amsterdamer Versteigerung (m. 3 Abb.) . .. 112

Vereitelte Versteigerung deir Sammlung

M, K a p p e 1 .. -

Prof. Dr. Julius Baum:

Museen und fremde Kunst.2

Gerhard R e i n b 0 t h :

Die Geheimnisse Professor Rocchis ... 213

Dr. K ur t K usenberg :

Zeichenunterricht von heute ... • • 3

Auktione-Vorberichte (m. 7 Abb.) 4,7,9

Alte Gemälde. Berliner Meister (m. 2 Abb.)

— Frankfurter Sammlungen (m. Abb.)

Preisberichte — Kunst im Rundfunk ... 6

Literatur . 8

Ausstellungen der Woche . . 8

A u k t i 0 n's - N a c h b e r i c h t e . . . . 9

Ausstellungen (m. 3 Abb.).10

Florent Fels:

Interviews im Atelier X.: Duret (Forts.) 10

E n g 1 i s h Supplement (m. 2 Abb.) . . 11

Forthcoming Sales (The Claus A. Spreckels

Collection) — ^Expertise“'

Nachrichten von Überall —

Unter Kollegen ..12

halten der Kappel-Erben, die in leßter Minute,

nachdem die Auktion arrangiert war, plößlich

unerreichbar hohe Limitpreise festseßten. Es

ist bei jeder Auktion zu unterscheiden

zwischen Limiten und Taxen. Taxpreise wer-

den von dem Auktionshaus unter Zugrunde-

legung internationaler Marktorientierung auf-

gestellt und nach den Erfahrungen erster

Sachkenner bestimmt. Sie sollen angeben, wie

ungefähr der Gegenstand international, und

zwar im günstigen Falle, zu bewerten ist. Es

war daher ganz unverständig von den Mün-

chener Kappel-Erben, nicht allein die Tax-

preise zu erhöhen, sondern obendrein diese

erhöhten Taxen zu Limiten zu machen. Der

Sinn des „Limits" ist der, ein Kunstwerk

gegen Verschleuderung zu Schüßen, nicht der,

den Höchstpreis aus dem Käufer herauszu-

locken. Geben wir ein paar Beispiele von den

Taxen und Limiten: so lag die vorgeschlagene

Taxe für das Gemälde von Nicolaus Maes

„Alte Frau“ um 45 000 M. herum, während die

Münchener Erben 60 000 M. als Limit bestimm-

ten; das bekannte Bauerninterieur von Ostade

wurde gegen 40 000 M. geschäßt, das Limit

wurde auf 50 000 M. geseßt. Am erstaunlich-

sten war das Limit des Bildnisses von Rubens

bei 150 000 M. Bei einem Anfangspreis von

80 000 M., wie er von der Auktionsleitung vor-

geschlagen war, hätte das Bild vielleicht nicht

nur den Preis von 120 000 M. erzielt, der, wie

sich später herausstellte, als Gebot vorlag,

sondern im freien Spiel der Kräfte vielleicht

sogar die vorgeschriebene Summe erreicht

und überschritten. Erfahrungsgemäß regen

gerade niedrige Limite, oder noch besser, das

völlige Fehlen von Limiten, die Kauflust des

Publikums an. Von weiteren Limiten nennen

wir: für den Meisu „Dame am Fenster" 40 000

Mark, Pieter de Hooch „Stickerin" 40 000 M.,

Rembrandt „Mädchenbildnis" 95 000 M., Ruys-

daels Landschaft 40 000 M., die „Zeitungs-

leserin“ und „Lustige Gesellschaft" von Jan

Steen 50 000 resp. 40 000 M.

Es ist zu begrüßen, daß das Auktionshaus

nicht zur Verschleierungspolitik griff und den

Versuch machte, die Preise zu treiben, son-

dern die Situation von vornherein offen dar-

legte. Das Vorgehen der Erben ist umso

tadelnswerter, als einige der Werke der

Sammlung durch die Bemühung des Auktions-

hauses von der Liste der national wertvollen

Kunstwerke freigegeben wurden, und zwar

im Hinblick auf die in Deutschland statt-

findende Auktion, die den inländischen Samm-

lern und Museen noch einmal Gelegenheit

geben sollte, die Werke für Deutschland zu

erhalten. Hier bedarf es unseres Erachtens

noch der Klärung, die vielleicht ein Prozeß

bringen wird.

Von den ganzen insgesamt 24 Bildern

wurden nur fünf Stück zugeschlagen, und zwar

wurden verkauft: Nr. 6, G. D o u, Bildnis von

Rembrandts Mutter (25:20 cm), für 15 700 M.

(Käufer Dr. Beets), Nr. 7, G. Dou, Weibliches

Bildnis (15,5 : 15,5 cm), für 5000 M. (Weisner),

Nr. 8, H o n d e c o e t e r, Henne mit Küchlein

(87 : 75 cm), für 5100 M., Nr. 19, Jan Steen,

„De Rommelpot“ (32:26 cm), für 14 500 M.

(Weisner) und Nr. 23, Teniers d. ]., Land-

schaft (16,5:22,5 cm), für 1600 M. (H. Ball).

Außerdem einige der kleinen Bronzemörser

und Tischglocken zu Preisen von 300—510 M.

Troß dieses Ergebnisses kann man keines-

wegs von einer Katastrophe des Kunsimarktes

sprechen, vielmehr ist das ungünstige Resultat

unseres Erachtens durch den Sonderfall dieser

Auktion zu begründen, den sich hoffenHibh

weitere Auftraggeber zur Lehre nehmen

werden. D.

Museen

und fremde Kunst

Von Prof. Dr. Julius Baum

Wir bringen diene Ausführungen de® Direk-

tors de® Museums der Stadt Ulm, Herrn Prof..

Dr. J. Baum, gern zur Kenntnis, unserer Leser,

ohne zu ihnen in jeder Beziehung Stellung

nehmen zu wollen. Die Redaktion

Von Zeit zu Zeit liest man, daß unsere

Museen zu viel fremde Kunst sammeln, und

daß Abhilfe erfolgen muß. Den Schreibern

sei nicht bestritten, daß sie „berechtigte Be-

lange" zu wahren glauben. Jede öffentliche

Anstali, die der geistigen Erziehung dient,

sollte auch die Erziehung zum Bewußtsein der

eigenen Art zu einer ihrer wichtigsten Auf-

gaben machen. Dies gilt in gleicher Weise

für Theater, Konzertsaal und Museum. Indes

haben gerade die Künste die Eigentümlichkeit,

daß man sie auch ohne irgend eine völkische

Einstellung in sich aufnehmen kann. Die

Franzosen fühlten sich mit Recht verarmt,

wenn man ihnen Mozart, Beelhoven oder

Wagner nähme. Wir selbst, die wir doch mit

Recht glauben, daß unsere eigene Musik unser

musikalisches Bedürfnis vollauf stillen kann,

verzichten nicht gerne auf die Italiener.

Warum sollen gerade die Museen engherziger

sein, als die anderen öffentlichen Kunst-

anstalten?

Zunächst ist zu bemerken, daß der Begriff

„deutsch“ in der Kunst unter allen Um-

ständen weiter zu fassen ist, als in der

Politik. Der treffliche Langbehn hat mit

Recht Rembrandt und Shakespeare, zwei

Künstler, die außerhalb unseres heutigen

politischen Deutschland tätig waren, als die

besten Deutschen hingestellt. In der Tat geht

es unter keinen Umständen an, Gogh, der

nach Grünewald wohl der leidenschaftlichste

Maler war, weniger zu den Deutschen zu

rechnen, als etwa die in der Schweiz gebore-

nen Böcklin und Hodler. Man muß die Kunst

aus dem Blut zu erfühlen suchen, nicht aus

der Zufälligkeit des Geburtsortes. Damit ist

zugleich gesagt, daß, so gut wie ein deutscher

Künstler von uns erlebt werden kann, wir auch

die Fähigkeit erwerben können, uns in fremd-

rassige Künstler einzufühlen. Vielleicht ist es

sogar, um das Deutsche völlig zu erkennen,

notwendig, das Fremdartige zur Vergleichung

heranzuziehen. Es bedeutete daher eine Ver-

armung, wenn unsere Museen nicht auch

fremde Kunst pflegen wollten.

Hierbei ist kein Unterschied zwischen

großen und kleinen Museen zu machen.

Selbstverständlich wird die Pflege des

Heimischen immer am wichtigsten sein

müssen. Aber schon der Begriff heimisch ist

nicht eindeutig. Wenn der Museumsleiter eine

gute italienische Arbeit sichert, die sich in

einer Kirche seines engeren Bezirkes befand

und die in Gefahr steht, verkauft zu werden,

so bringt er, vom deutschen Standpunkt aus

gesehen, einen Fremdkörper in sein Museum.

Dennoch ist die Bewahrung dieses Fremd-

körpers ebenso berechtigt, wie die Rettung

der römischen und keltischen Bodenfunde im

Museum, die auch nicht deutsch sind, aber

doch Wesentliches über die Geschichte un-

serer Heimat aussagen. Nun sind zwar mo-

derne ausländische Bilder in der Regel nicht

so eng mit unserer Kultur verwachsen, wie

etwa die Bilder italienischer Künstler in den

Klosterkirchen des 18. Jahrhunderts; dennoch

gehören sie zu unserer geistigen Gesamt-

kultur. Man kann sie so wenig missen, wie

fremde Dichtung oder fremde Musik. Zumal

wenn die Museumsstadt gleichzeitig Kunst-

schulen besißt und jüngeren Künstlern, aber

auch ganz allgemein Menschen mit jungen

Herzen Anregung geben soll, ist das Bedürf-

nis nach Erwerbung nicht nur heimischen

Kunstgules unabweislich. Es wird immer dem

Takt des Museumsleiters überlassen werden

müssen, wie weit er fremde Kunst zuzieht.

Nicht nur dem eigenen Takt, sondern nicht

weniger dem Horizont, den er den Besuchern

seines Museums zufrauf.

Daß die Museen die Aufgabe hätten, die

wirtschaftliche Not der Künstler ihres Bezirks

zu lindern, ist eine Behauptung, die vom

Standpunkt der allgemeinen Bedeutung der

Museen mit größter Entschiedenheit bestritten

werden muß. Museen sind Volksbildungs-

stätten. Für ihre Verwaltung kommt lediglich

Byzantinisches Kreuz um 575 n. Chr.

aus dem Besitz Justinians II.

Croix byzantine vers 575

Byzantine cross about 575

Collection Louis Marx, Frankfurt a. M.

Versteigerung — Vente — Sale:

Hugo Helbing, Frankfurt a. M.

am 9. u. 10. Dezember 1930

der Gesichtspunkt der Pflege der geistigen

Kultur in Frage. Naturgemäß wird in Museen

zunächst die heimische Kunst gefördert, so-

weit sie den genannten Belangen entspricht.

Aber die Museen sind keine Wohltätigkeits-

anstalten.

Die

Geheimnisse Professor Rocchis

Von Gerhard Reinboth, Rom

Leider einen Monat zu spät hat die Witwe

des Prof. Rocchi ihre Rechte geltend gemacht

und so die Augen auf einen der merkwürdig-

sten und interessantesten Fälle des Erb-

schaftsrechtes von wissenschaftlichen Er-

kenntnissen gelenkt, — einen Monat zu spät,

weil andernfalls der internationale Experten-

kongreß, tagend im Kapitol, sich bewußt ge-

wesen wäre, daß in Rufweite auf dem Palatin

hinter Schloß und Amtssiegel die Geheimnisse

eines der genialsten Restauratoren der Neu-

zeit unter Staub zerfallen, Opfer des Büro-

kratismus werden und vielleicht in das Un-

bekannte zurücksinken.

Prof. Francesco Rocchi, den die italieni-

schen Museumsdirektoren scherzhaft und doch

voller Anerkennung den „Magier vom Pala-

tin" nannten, war mit elf Jahren ein armer

Waisenjunge, der nicht nur sich, sondern noch

Schwestern mit dem Binden von Büchern er-

nähren mußte. Der Junge zeigte einen un-

stillbaren Trieb nach Wissen, studierte neben

seiner harten Arbeit Latein, Geschichte,

Physik, Chemie und Kunstgeschichte, eine

JOSEFSPL^TZ 5

(Palais Fallaväciaal]

G&LOIS SÄMCT lücas

ALTS

WIO I

THEODOOR ROZENDAAL mohrehstr. 6

BERLIN W 8 ANTIQUITÄTEN nahe kaiserhof “

Objets de Collection

Tapisseries - Peintures

BRING oe LAROUSSILHE

34, Rue Lafayette — 58, Rue Jouffroy (Bd. Malesherbes)

Du Haut-Moyen Age

ä la Renaissance

WELT KUNST

Jahrg. IV, Nr. 48 vom 30. November 1930

kostbare Serie von Teppichen. Hier sind

neben einigen Gobelins besonders der große

Savonnerieteppich, der alte „Djorchagrb“ mit

streng stilisierten Blumenmotiven, ein pracht-

voller Uschak des 18. Jahrhunderts neben

wundervollen alten Stücken aus Anatolien,

Bouchara, Ispahan, Kasak, Kirman, Täbris usw.

zu nennen.

Eine vereitelte Versteigerung

Sammlung Marcus Kappel

Die Versteigerung eines Teils der bekann-

ten Sammlung Kappel durch Cassirer-

II e 1 b i n g in Berlin brachte für das zahlreich

erschienene und kauflustige Publikum aus in-

ternationalen Händler- und Sammlerkreisen

eine völlig unerwartete Sensation. Der Leiter

Bilder, die nach ihrer Qualität bei freiem Wett-

bewerb sicherlich zum größten Teil annähernd

oder ganz diese Diktatpreise erreicht haben

würden, ohne Angebot blieben.

Der Sachverhalt für dieses Vorgehen der

Versteigerer war das unverantwortliche Ver-

P. P. Rubens, Decius Mus befragt die Auguren

Decius Mus Consultant les augures — Decius Mus ana the fortune-tellers

Holz — Bois — Wood, 77 : 102 cm

Versteigerung — Vente — Sale:

Frederik Muller & Co., Amsterdam, am 9. Dezember 1930

der Auktion, Geheimrat Helbing, gab zu Be-

ginn der Versteigerung eine Erklärung folgen-

den Inhalts ab: „Mir sind für die Versteige-

rung der Stücke aus der ehemaligen Samm-

lung Marcus Kappel seitens meines Auftrag-

gebers strikte Limite vorgeschrieben. Ich bin

daher genötigt, die Stücke zu den fesfgeseßten

Mindestpreisen auszurufen und bitte um ent-

sprechende Gebote". Hierauf begann die Ver-

steigerung unter Ablesung der überraschend

hohen Limite des Auftraggebers. Die Ent-

rüstung des Publikums — unter dem man

neben den bekannten Museumsleitern aus

Berlin den Generaldirektor des Rijksmuseums

in Amsterdam, Dr. Schmidt-Degener, sowie

Herrn Prof. Dr. W. Martin aus dem Haag, die

bekannten Sammler C. A. Barnes-Phila-

delphia, de Bruyn-Spiez, Buchenau-Lübeck,

Heiligendorff und den bereits von anderen

großen Auktionen gewohnten Vertretern des

internationalen Kunsthandels antraf — gegen

dieses willkürliche Verhalten der Besißer

wurde offensichtlich durch absolute Zurück-

haltung zum Ausdruck gebracht, so daß die

Inhalt

Amsterdamer Versteigerung (m. 3 Abb.) . .. 112

Vereitelte Versteigerung deir Sammlung

M, K a p p e 1 .. -

Prof. Dr. Julius Baum:

Museen und fremde Kunst.2

Gerhard R e i n b 0 t h :

Die Geheimnisse Professor Rocchis ... 213

Dr. K ur t K usenberg :

Zeichenunterricht von heute ... • • 3

Auktione-Vorberichte (m. 7 Abb.) 4,7,9

Alte Gemälde. Berliner Meister (m. 2 Abb.)

— Frankfurter Sammlungen (m. Abb.)

Preisberichte — Kunst im Rundfunk ... 6

Literatur . 8

Ausstellungen der Woche . . 8

A u k t i 0 n's - N a c h b e r i c h t e . . . . 9

Ausstellungen (m. 3 Abb.).10

Florent Fels:

Interviews im Atelier X.: Duret (Forts.) 10

E n g 1 i s h Supplement (m. 2 Abb.) . . 11

Forthcoming Sales (The Claus A. Spreckels

Collection) — ^Expertise“'

Nachrichten von Überall —

Unter Kollegen ..12

halten der Kappel-Erben, die in leßter Minute,

nachdem die Auktion arrangiert war, plößlich

unerreichbar hohe Limitpreise festseßten. Es

ist bei jeder Auktion zu unterscheiden

zwischen Limiten und Taxen. Taxpreise wer-

den von dem Auktionshaus unter Zugrunde-

legung internationaler Marktorientierung auf-

gestellt und nach den Erfahrungen erster

Sachkenner bestimmt. Sie sollen angeben, wie

ungefähr der Gegenstand international, und

zwar im günstigen Falle, zu bewerten ist. Es

war daher ganz unverständig von den Mün-

chener Kappel-Erben, nicht allein die Tax-

preise zu erhöhen, sondern obendrein diese

erhöhten Taxen zu Limiten zu machen. Der

Sinn des „Limits" ist der, ein Kunstwerk

gegen Verschleuderung zu Schüßen, nicht der,

den Höchstpreis aus dem Käufer herauszu-

locken. Geben wir ein paar Beispiele von den

Taxen und Limiten: so lag die vorgeschlagene

Taxe für das Gemälde von Nicolaus Maes

„Alte Frau“ um 45 000 M. herum, während die

Münchener Erben 60 000 M. als Limit bestimm-

ten; das bekannte Bauerninterieur von Ostade

wurde gegen 40 000 M. geschäßt, das Limit

wurde auf 50 000 M. geseßt. Am erstaunlich-

sten war das Limit des Bildnisses von Rubens

bei 150 000 M. Bei einem Anfangspreis von

80 000 M., wie er von der Auktionsleitung vor-

geschlagen war, hätte das Bild vielleicht nicht

nur den Preis von 120 000 M. erzielt, der, wie

sich später herausstellte, als Gebot vorlag,

sondern im freien Spiel der Kräfte vielleicht

sogar die vorgeschriebene Summe erreicht

und überschritten. Erfahrungsgemäß regen

gerade niedrige Limite, oder noch besser, das

völlige Fehlen von Limiten, die Kauflust des

Publikums an. Von weiteren Limiten nennen

wir: für den Meisu „Dame am Fenster" 40 000

Mark, Pieter de Hooch „Stickerin" 40 000 M.,

Rembrandt „Mädchenbildnis" 95 000 M., Ruys-

daels Landschaft 40 000 M., die „Zeitungs-

leserin“ und „Lustige Gesellschaft" von Jan

Steen 50 000 resp. 40 000 M.

Es ist zu begrüßen, daß das Auktionshaus

nicht zur Verschleierungspolitik griff und den

Versuch machte, die Preise zu treiben, son-

dern die Situation von vornherein offen dar-

legte. Das Vorgehen der Erben ist umso

tadelnswerter, als einige der Werke der

Sammlung durch die Bemühung des Auktions-

hauses von der Liste der national wertvollen

Kunstwerke freigegeben wurden, und zwar

im Hinblick auf die in Deutschland statt-

findende Auktion, die den inländischen Samm-

lern und Museen noch einmal Gelegenheit

geben sollte, die Werke für Deutschland zu

erhalten. Hier bedarf es unseres Erachtens

noch der Klärung, die vielleicht ein Prozeß

bringen wird.

Von den ganzen insgesamt 24 Bildern

wurden nur fünf Stück zugeschlagen, und zwar

wurden verkauft: Nr. 6, G. D o u, Bildnis von

Rembrandts Mutter (25:20 cm), für 15 700 M.

(Käufer Dr. Beets), Nr. 7, G. Dou, Weibliches

Bildnis (15,5 : 15,5 cm), für 5000 M. (Weisner),

Nr. 8, H o n d e c o e t e r, Henne mit Küchlein

(87 : 75 cm), für 5100 M., Nr. 19, Jan Steen,

„De Rommelpot“ (32:26 cm), für 14 500 M.

(Weisner) und Nr. 23, Teniers d. ]., Land-

schaft (16,5:22,5 cm), für 1600 M. (H. Ball).

Außerdem einige der kleinen Bronzemörser

und Tischglocken zu Preisen von 300—510 M.

Troß dieses Ergebnisses kann man keines-

wegs von einer Katastrophe des Kunsimarktes

sprechen, vielmehr ist das ungünstige Resultat

unseres Erachtens durch den Sonderfall dieser

Auktion zu begründen, den sich hoffenHibh

weitere Auftraggeber zur Lehre nehmen

werden. D.

Museen

und fremde Kunst

Von Prof. Dr. Julius Baum

Wir bringen diene Ausführungen de® Direk-

tors de® Museums der Stadt Ulm, Herrn Prof..

Dr. J. Baum, gern zur Kenntnis, unserer Leser,

ohne zu ihnen in jeder Beziehung Stellung

nehmen zu wollen. Die Redaktion

Von Zeit zu Zeit liest man, daß unsere

Museen zu viel fremde Kunst sammeln, und

daß Abhilfe erfolgen muß. Den Schreibern

sei nicht bestritten, daß sie „berechtigte Be-

lange" zu wahren glauben. Jede öffentliche

Anstali, die der geistigen Erziehung dient,

sollte auch die Erziehung zum Bewußtsein der

eigenen Art zu einer ihrer wichtigsten Auf-

gaben machen. Dies gilt in gleicher Weise

für Theater, Konzertsaal und Museum. Indes

haben gerade die Künste die Eigentümlichkeit,

daß man sie auch ohne irgend eine völkische

Einstellung in sich aufnehmen kann. Die

Franzosen fühlten sich mit Recht verarmt,

wenn man ihnen Mozart, Beelhoven oder

Wagner nähme. Wir selbst, die wir doch mit

Recht glauben, daß unsere eigene Musik unser

musikalisches Bedürfnis vollauf stillen kann,

verzichten nicht gerne auf die Italiener.

Warum sollen gerade die Museen engherziger

sein, als die anderen öffentlichen Kunst-

anstalten?

Zunächst ist zu bemerken, daß der Begriff

„deutsch“ in der Kunst unter allen Um-

ständen weiter zu fassen ist, als in der

Politik. Der treffliche Langbehn hat mit

Recht Rembrandt und Shakespeare, zwei

Künstler, die außerhalb unseres heutigen

politischen Deutschland tätig waren, als die

besten Deutschen hingestellt. In der Tat geht

es unter keinen Umständen an, Gogh, der

nach Grünewald wohl der leidenschaftlichste

Maler war, weniger zu den Deutschen zu

rechnen, als etwa die in der Schweiz gebore-

nen Böcklin und Hodler. Man muß die Kunst

aus dem Blut zu erfühlen suchen, nicht aus

der Zufälligkeit des Geburtsortes. Damit ist

zugleich gesagt, daß, so gut wie ein deutscher

Künstler von uns erlebt werden kann, wir auch

die Fähigkeit erwerben können, uns in fremd-

rassige Künstler einzufühlen. Vielleicht ist es

sogar, um das Deutsche völlig zu erkennen,

notwendig, das Fremdartige zur Vergleichung

heranzuziehen. Es bedeutete daher eine Ver-

armung, wenn unsere Museen nicht auch

fremde Kunst pflegen wollten.

Hierbei ist kein Unterschied zwischen

großen und kleinen Museen zu machen.

Selbstverständlich wird die Pflege des

Heimischen immer am wichtigsten sein

müssen. Aber schon der Begriff heimisch ist

nicht eindeutig. Wenn der Museumsleiter eine

gute italienische Arbeit sichert, die sich in

einer Kirche seines engeren Bezirkes befand

und die in Gefahr steht, verkauft zu werden,

so bringt er, vom deutschen Standpunkt aus

gesehen, einen Fremdkörper in sein Museum.

Dennoch ist die Bewahrung dieses Fremd-

körpers ebenso berechtigt, wie die Rettung

der römischen und keltischen Bodenfunde im

Museum, die auch nicht deutsch sind, aber

doch Wesentliches über die Geschichte un-

serer Heimat aussagen. Nun sind zwar mo-

derne ausländische Bilder in der Regel nicht

so eng mit unserer Kultur verwachsen, wie

etwa die Bilder italienischer Künstler in den

Klosterkirchen des 18. Jahrhunderts; dennoch

gehören sie zu unserer geistigen Gesamt-

kultur. Man kann sie so wenig missen, wie

fremde Dichtung oder fremde Musik. Zumal

wenn die Museumsstadt gleichzeitig Kunst-

schulen besißt und jüngeren Künstlern, aber

auch ganz allgemein Menschen mit jungen

Herzen Anregung geben soll, ist das Bedürf-

nis nach Erwerbung nicht nur heimischen

Kunstgules unabweislich. Es wird immer dem

Takt des Museumsleiters überlassen werden

müssen, wie weit er fremde Kunst zuzieht.

Nicht nur dem eigenen Takt, sondern nicht

weniger dem Horizont, den er den Besuchern

seines Museums zufrauf.

Daß die Museen die Aufgabe hätten, die

wirtschaftliche Not der Künstler ihres Bezirks

zu lindern, ist eine Behauptung, die vom

Standpunkt der allgemeinen Bedeutung der

Museen mit größter Entschiedenheit bestritten

werden muß. Museen sind Volksbildungs-

stätten. Für ihre Verwaltung kommt lediglich

Byzantinisches Kreuz um 575 n. Chr.

aus dem Besitz Justinians II.

Croix byzantine vers 575

Byzantine cross about 575

Collection Louis Marx, Frankfurt a. M.

Versteigerung — Vente — Sale:

Hugo Helbing, Frankfurt a. M.

am 9. u. 10. Dezember 1930

der Gesichtspunkt der Pflege der geistigen

Kultur in Frage. Naturgemäß wird in Museen

zunächst die heimische Kunst gefördert, so-

weit sie den genannten Belangen entspricht.

Aber die Museen sind keine Wohltätigkeits-

anstalten.

Die

Geheimnisse Professor Rocchis

Von Gerhard Reinboth, Rom

Leider einen Monat zu spät hat die Witwe

des Prof. Rocchi ihre Rechte geltend gemacht

und so die Augen auf einen der merkwürdig-

sten und interessantesten Fälle des Erb-

schaftsrechtes von wissenschaftlichen Er-

kenntnissen gelenkt, — einen Monat zu spät,

weil andernfalls der internationale Experten-

kongreß, tagend im Kapitol, sich bewußt ge-

wesen wäre, daß in Rufweite auf dem Palatin

hinter Schloß und Amtssiegel die Geheimnisse

eines der genialsten Restauratoren der Neu-

zeit unter Staub zerfallen, Opfer des Büro-

kratismus werden und vielleicht in das Un-

bekannte zurücksinken.

Prof. Francesco Rocchi, den die italieni-

schen Museumsdirektoren scherzhaft und doch

voller Anerkennung den „Magier vom Pala-

tin" nannten, war mit elf Jahren ein armer

Waisenjunge, der nicht nur sich, sondern noch

Schwestern mit dem Binden von Büchern er-

nähren mußte. Der Junge zeigte einen un-

stillbaren Trieb nach Wissen, studierte neben

seiner harten Arbeit Latein, Geschichte,

Physik, Chemie und Kunstgeschichte, eine

JOSEFSPL^TZ 5

(Palais Fallaväciaal]

G&LOIS SÄMCT lücas

ALTS

WIO I

THEODOOR ROZENDAAL mohrehstr. 6

BERLIN W 8 ANTIQUITÄTEN nahe kaiserhof “

Objets de Collection

Tapisseries - Peintures

BRING oe LAROUSSILHE

34, Rue Lafayette — 58, Rue Jouffroy (Bd. Malesherbes)

Du Haut-Moyen Age

ä la Renaissance