10

WELTKUNST

Jahrg. IV, Nr. 48 vom 30. November 1930

(Fortsetzung von Seite 3)

Z^eiche.'nuni'erricht Von heute

von vorn herein zur Anwendung. Der Lehrer

dringt dabei auf lebhaftes und aus-

gesprochenes Kolorit, um den Sinn für die

Möglichkeiten der Farbe zu wecken, den Aus-

druck zu lockern. Gerade hier zeigt sich die

außerordentliche Verschiedenheit der Kinder:

obwohl sie alle den gleichen Malkasten haben,

findet jedes seine eigene Farbengebung. Das

Phantasiezeichnen bedeutet keine schranken-

lose Freiheit. Die Zeichnung des Kindes wird

zwar ganz von sich aus, aber durchaus im

Hinblick auf Ausdruck und Gewissenhaftigkeit

beurteilt. Das frühere Korrigieren durch die

Hand des Lehrers, das

fremde und unver-

ständliche Elemente in

die kindliche Zeichnung

trug, fällt fort. Da das

Kind dazu neigt, für

jeden Gegenstand eine

Norm zu schaffen, die

es dann beibehält, ver-

weist der Lehrer schon

jeßij auf die verschie-

denen Erscheinungs-

möglichkeiten ein und

desselben Gegenstan-

des, um die kindliche

Anschauung zu be-

reichern, die Unter-

scheidung auszubilden.

Die nun folgende

Stufe des Unterrichts

strebt den Übergang

von der Phantasie zur

Naturbeo bach-

tung an. Die Zeichnung

nähert sich immer mehr

den wirklichen Ver-

hältnissen, der sach-

lichen Erfassung des

Gegenstandes, ohne

deshalb in bloße Nach-

ahmung zu verfallen.

Der zuvor geschulte

Sinn für das Wesent-

liche der Erscheinung

wirkt sich in der jeßt

beginnenden Ausein-

anderseßung mit der

Wirklichkeit fördernd

aus. Die Gegenstände

der Umwelt wollen jeßt

als organische Gebilde,

als Lebewesen aufge-

faßt sein, ihre Formzu-

sammenhänge erkannt

werden. Die Propor-

tionsfehler dervorange-

gangenen Kunstübung

werden ausgeglichen,

Perspektive, Licht- und

Schattenwirkungen

kommen zur Anwen-

dung. Klarheit der

Formerfassung, Be-

herrschung der Aus-

di ucksmiftel sindForde-

rung. Nachahmung und

Spezialistentum werden

unterbunden; derSchü-

ler soll alles zeichnen

können. Besonders ist

man bemüht, den Zeichenunterricht nach allen

Seiten hin, durch Verbindung mit anderen

Fächern (Geschichte, Kulturgeschichte,

Dichtung, Heimatkunde) in die Gesamt-

erziehung einzuordnen.

Unter allen Unterrichtsfächern hat der

Zeichenunterricht in den leßten Jahrzehnten

die lebendigste Entwicklung und den größten

Fortschritt aufzuweisen. Seine Erfolge wären

noch größer, wenn er nicht durch wirtschaft-

liche Hindernisse beengt wäre, nämlich durch

die auf einen Lehrer entfallende, allzu große

Schülerschar, die ein eingehendes Befassen

mit jedem einzelnen erschwert.

Dr. Kurt Kusenberg

Berliner Ansichten

Die Abteilung „Alte Graphik“ im Hause

Wertheim, Leipziger Straße, hat gegen-

wärtig die äußerst seltene Folge der Berliner

Ansichten von Johann Georg Rosen-

berg aus den 70er und 80er Jahren des

18. Jahrhunderts in der Originalausgabe von

1786 ausgestellt. Die vollständige Folge dieser

Ansichten, die 20 Blätter umfaßt, ist seit Jahr-

zehnten nicht im Handel gewesen und stellt

eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges dar.

Kleinasiatische Teppiche

Im Zentrum des Berliner Kunsthandels, in

der Lennestraße 12, hat der durch seine Publi-

kationen bekannte Teppichfachmann und

Sammler Werner Grote-Hasenbalg ein Spe-

zialhaus für antike und ältere Teppiche er-

öffnet. In geschmackvoll eingerichteten

Räumen findet der Sammler seltenste Stücke

kleinasiatischer und persischer Knüpfteppiche,

wobei wir besonders einen herrlichen klein-

asiatischen Teppich um 1600 hervorheben, von

W. von Bode seinerzeit erworben. Die Aus-

stellung zeigt, daß zwischen den Teppichen

des 18. und des frühen 19. Jahrhunderts und

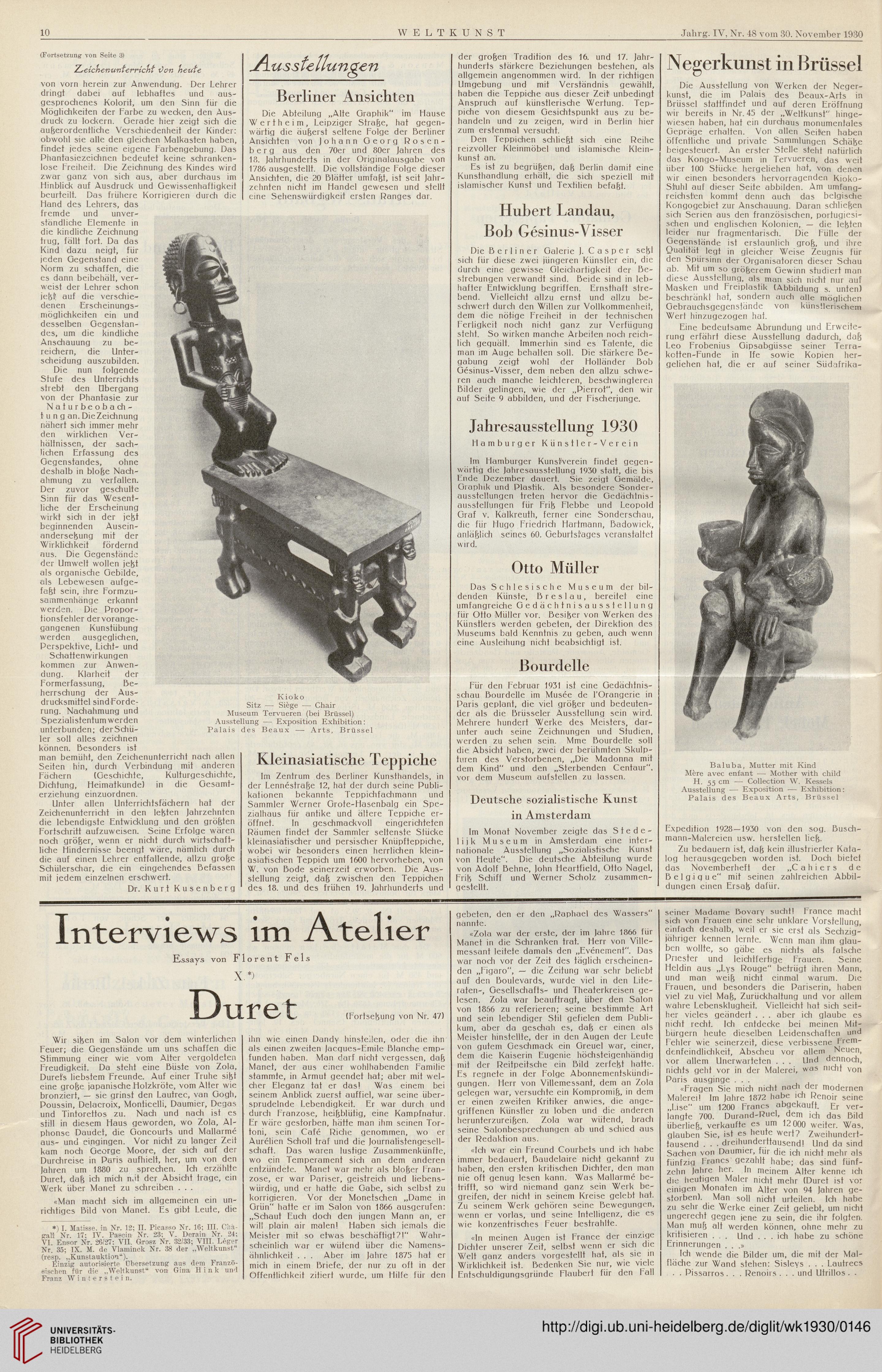

Kioko

Sitz —• Siege — Chair

Museum Tervueren (bei Brüssel)

Ausstellung — Exposition Exhibition:

Palais des Beaux — Arts, Brüssel

Ausste Uunge n

der großen Tradition des 16. und 17. Jahr-

hunderts stärkere Beziehungen bestehen, als

allgemein angenommen wird. In der richtigen

Umgebung und mit Verständnis gewählt,

haben die Teppiche aus dieser Zeit unbedingt

Anspruch auf künstlerische Wertung. Tep-

piche von diesem Gesichtspunkt aus zu be-

handeln und zu zeigen, wird in Berlin hier

zum erstenmal versucht.

Den Teppichen schließt sich eine Reihe

reizvoller Kleinmöbel und islamische Klein-

kunst an.

Es ist zu begrüßen, daß Berlin damit eine

Kunsthandlung erhält, die sich speziell mit

islamischer Kunst und Textilien befaßt.

Hubert Landau,

Bob Gesinus-Visser

Die Berliner Galerie J. Casper seßi

sich für diese zwei jüngeren Künstler ein, die

durch eine gewisse Gleichartigkeit der Be-

strebungen verwandt sind. Beide sind in leb-

hafter Entwicklung begriffen. Ernsthaft stre-

bend. Vielleicht allzu ernst und allzu be-

schwert durch den Willen zur Vollkommenheit,

dem die nötige Freiheit in der technischen

Fertigkeit noch nicht ganz zur Verfügung

steht. So wirken manche Arbeiten noch reich-

lich geguält. Immerhin sind es Talente, die

man im Auge behalien soll. Die stärkere Be-

gabung zeigt wohl der Holländer Bob

Gesinus-Visser, dem neben den allzu schwe-

ren auch manche leichteren, beschwingteren

Bilder gelingen, wie der „Pierrot“, den wir

auf Seite 9 abbilden, und der Fischerjunge.

Jahresausstellung 1930

Hamburger Künstler -Verein

Im Hamburger Kunsi’verein findet gegen-

wärtig die Jahresausstellung 1930 statt, die bis

Ende Dezember dauert. Sie zeigt Gemälde,

Graphik und Plastik. Als besondere Sonder-

ausstellungen treten hervor die Gedächtnis-

ausstellungen für Friß Flebbe und Leopold

Graf v. Kalkreuth, ferner eine Sonderschau,

die für Hugo Friedrich Hartmann, Badowiek,

anläßlich seines 60. Geburtstages veranstaltet

wird.

Otto Müller

Das Schlesische Museum der bil-

denden Künste, Breslau, bereitet eine

umfangreiche Gedächtnisausstellung

für Otto Müller vor. Besißer von Werken des

Künstlers werden gebeten, der Direktion des

Museums bald Kenntnis zu geben, auch wenn

eine Ausleihung nicht beabsichtig! ist.

Bour delle

Für den Februar 1931 ist eine Gedächtnis-

schau Bourdelle im Musee de l’Orangerie in

Paris geplant, die viel größer und bedeuten-

der als die Brüsseler Ausstellung sein wird.

Mehrere hundert Werke des Meisters, dar-

unter auch seine Zeichnungen und Studien,

werden zu sehen sein. Mme Bourdelle soll

die Absicht haben, zwei der berühmten Skulp-

turen des Verstorbenen, „Die Madonna mit

dem Kind" und den „Sterbenden Centaur“,

vor dem Museum aufstellen zu lassen.

Deutsche sozialistische Kunst

in Amsterdam

Im Monat November zeigte das Stede-

lijk Museum in Amsterdam eine inter-

nationale Ausstellung „Sozialistische Kunst

von Heute“. Die deutsche Abteilung wurde

von Adolf Behne, John Heartfield, Otto Nagel,

Friß Schiff und Werner Scholz zusammen-

gestellt.

Negerkunst in Brüssel

Die Ausstellung von Werken der Neger-

kunst, die im Palais des Beaux-Arts in

Brüssel stattfindet und auf deren Eröffnung

wir bereits in Nr. 45 der „Weltkunst" hinge-

wiesen haben, hat ein durchaus monumentales

Gepräge erhalten. Von allen Seifen haben

öffentliche und private Sammlungen Schäße

beigesfeuert. An erster Stelle steht natürlich

das Kongo-Museum in Tervueren, das weit

über 100 Stücke hergeliehen hat, von denen

wir einen besonders hervorragenden Kioko-

Stluhl auf dieser Seite abbilden. Am umfang-

reichsten kommt denn auch das belgische

Kongogebiet zur Anschauung. Daran schließen

sich Serien aus den französischen, portugiesi-

schen und englischen Kolonien, — die leßten

leider nur fragmentarisch. Die Fülle der

Gegenstände ist erstaunlich groß, und ihre

Qualität legt in gleicher Weise Zeugnis für

den Spürsinn der Organisatoren dieser Schau

ab. Mit um so größerem Gewinn studiert man

diese Ausstellung, als man sich nicht nur auf

Masken und Freiplastik (Abbildung s. unten)

beschränkt Jiat, sondern auch alle möglichen

Gebrauchsgegenstände von künstlerischem

Wert hinzugezogen hat.

Eine bedeutsame Abrundung und Erweite-

rung erfährt diese Ausstellung dadurch, daß

Leo Frobenius Gipsabgüsse seiner Terra-

kotten-Funde in Ife sowie Kopien her-

geliehen hat, die er auf seiner Südafrika-

Baluba, Mutter mit Kind

Mere avec enfant — Mother with child

H. 55 cm — Collection W. Kessels

Ausstellung ■— Exposition — Exhibition:

Palais des Beaux Arts, Brüssel

Expedition 1928—1930 von den sog. Busch-

mann-Malereien usw. hersfellen ließ.

Zu bedauern ist, daß kein illustrierter Kata-

log herausgegeben worden ist. Doch bietet

das Novemberheft der „Cahiers de

Belg.igue“ mit seinen zahlreichen Abbil-

dungen einen Ersaß dafür.

Interviews im Atelier

Essays von Florent Fels

Duret

(Fortseßung von Nr. 47)

Wir sißen im Salon vor dem winterlichen

Feuer; die Gegenstände um uns schaffen die

Stimmung einer wie vom Alter vergoldeten

Freudigkeit. Da steht eine Büste von Zola,

Durei's liebstem Freunde. Auf einer Truhe sißt

eine große japanische Holzkröte, vom Alter wie

bronziert, — sie grinst den Lautrec, van Gogh,

Poussin, Delacroix, Monticelli, Daumier, Degas

und Tintorettos zu. Nach und nach ist es

siill in diesem Haus geworden, wo Zola, Al-

phonse Daudet, die Goncourts und Mallarme

aus- und eingingen. Vor nicht zu langer Zeit

kam noch George Moore, der sich auf der

Durchreise in Paris aufhielt, her, um von den

Jahren um 1880 zu sprechen. Ich erzählte

Duret, daß ich mich n.it der Absicht trage, ein

Werk über Manet zu schreiben . . .

«Man macht sich im allgemeinen ein un-

richtiges Bild von Manet. Es gibt Leute, die

*) I. Matisse, in Nr. 12; II. Picasso Nr. 16; III. Cha-

gall Nr. 17; IV. Paise-in Nr. 23; V. Dera in Nr. 24;

VI. Ensoir Nr. 26127: VII. Grosz Nr. 32133; VIII. Läger

Nr. 35; IX. M. de Vlaminck Nr. 38 der „Weltkunst“

(resp. „Kunstauktion“).

Einzig autorisierte Übersetzung aus dem Franzö-

sischen für die ..Weltkunst“ von Gina Hink und

Franz Winterstein.

ihn wie einen Dandy hinstellen, oder die ihn

als einen zweiten Jacgues-Emile Blanche emp-

funden haben. Man darf nicht vergessen, daß

Manet, der aus einer wohlhabenden Familie

stammte, in Armut geendet hat; aber mit wel-

cher Eleganz tat er das! Was einem bei

seinem Anblick zuerst auffiel, war seine über-

sprudelnde Lebendigkeit. Er war durch und

durch Franzose, heißblütig, eine Kampfnatur.

Er wäre gestorben, hätte man ihm seinen Tor-

toni, sein Cafe Riehe genommen, wo er

Aurelien Scholl traf und die Journalistengesell-

schaff. Das waren lustige Zusammenkünfte,

wo ein Temperament sich an dem anderen

entzündete. Manet war mehr als bloßer Fran-

zose, er war Pariser, geistreich und liebens-

würdig, und er hatte die Gabe, sich selbst zu

korrigieren. Vor der Monetschen „Dame in

Grün" hatte er im Salon von 1866 ausgerufen:

„Schaut Euch doch den jungen Mann an, er

will plain air malen! Haben sich jemals die

Meister mit so etwas beschäftigt?!" Wahr-

scheinlich war er wütend über die Namens-

ähnlichkeit . . . Aber im Jahre 1875 hat er

mich in einem Briefe, der nur zu oft in der

Öffentlichkeit zitiert wurde, um Hilfe für den

gebeten, den er den „Raphael des Wassers“

nannte.

«Zola war der erste, der im Jahre 1866 für

Manet in die Schranken trat. Herr von Ville—

messant leitete damals den „Evenement". Das

war noch vor der Zeit des täglich erscheinen-

den „Figaro“, — die Zeitung war sehr beliebt

auf den Boulevards, wurde viel in den Lite-

raten-, Gesellschafts- und Theaterkreisen ge-

lesen. Zola war beauftragt, über den Salon

von 1866 zu referieren; seine bestimmte Art

und sein lebendiger Stil gefielen dem Publi-

kum, aber da geschah es, daß er einen als

Meister hinstellte, der in den Augen der Leute

von gutem Geschmack ein Greuel war, einer,

dem die Kaiserin Eugenie höchsteigenhändig

mit der Reitpeitsche ein Bild zerfeßt hatte.

Es regnete in der Folge Abonnementskündi-

gungen. Herr von Villemessant, dem an Zola

gelegen war, versuchte ein Kompromiß, in dem

er einen zweiten Kritiker anwies, die ange-

griffenen Künstler zu loben und die anderen

herunterzureißen. Zola war wütend, brach

seine Salonbesprechungen ab und schied aus

der Redaktion aus.

«Ich war ein Freund Courbets und ich habe

immer bedauert, Baudelaire nicht gekannt zu

haben, den ersten kritischen Dichter, den man

nie oft genug lesen kann. Was Mallarme be-

trifft, so wird niemand ganz sein Werk be-

greifen, der nicht in seinem Kreise gelebt hat.

Zu seinem Werk gehören seine Bewegungen,

wenn er vorlas, und seine Intelligenz, die es

wie konzentrisches Feuer bestrahlte.

«In meinen Augen ist France der einzige

Dichter unserer Zeit, selbst wenn er sich die

Welt ganz anders vorgestellt hat, als sie in

Wirklichkeit ist. Bedenken Sie nur, wie viele

Entschuldigungsgründe Flaubert für den Fall

seiner Madame Bovary sucht! France macht

sich von Frauen eine sehr unklare Vorstellung,

einfach deshalb, weil er sie erst als Sechzig-

jähriger kennen lernte. Wenn man ihm glau-

ben wollte, so gäbe es nichts als falsche

Priester und leichtfertige Frauen. Seine

Heldin aus „Lys Rouge" betrügt ihren Mann,

und man weiß nicht einmal warum. Die

Frauen, und besonders die Pariserin, haben

viel zu viel Maß, Zurückhaltung und vor allem

wahre Lebensklugheit. Vielleicht hat sich seit-

her vieles geändert . . . aber ich glaube es

nicht recht. Ich entdecke bei meinen Mit-

bürgern heute dieselben Leidenschaften und

Fehler wie seinerzeit, diese verbissene Frem-

denfeindlichkeit, Abscheu vor allem Neuen,

vor allem Unerwarteten . . . Und dennoch,

nichts geht vor in der Malerei, was nicht von

Paris ausginge . . .

«Fragen Sie mich nicht nach der modernen

Malerei! Im Jahre 1872 habe ich Renoir seine

„l.ise" um 1200 Francs abgekauft. Er ver-

langte 700. Durand-Ruel, dem ich das Bild

überließ, verkaufte es um 12 000 weiter. Was,

glauben Sie, ist es heute wert? Zweihundert-

tausend . . - dreihunderttausend! Und da sind

Sachen von Daumier, für die ich nicht mehr als

fünfzig Francs gezahlt habe; das sind fünf-

zehn Jahre her. In meinem Alter kenne ich

die heutigen Maler nicht mehr (Duret ist vor

einigen Monaten im Alter von 94 Jahren ge-

storben). Man soll nicht urteilen. Ich habe

zu sehr die Werke einer Zeit geliebt, um nicht

ungerecht gegen jene zu sein, die ihr folgten.

Man muß alt werden können, ohne mehr zu

kritisieren . . . Und ... ich habe zu schöne

Erinnerungen . . .»

Ich wende die Bilder um, die mit der Mal-

fläche zur Wand stehen: Sisleys . . . Lautrecs

• . Pissarros. . . Renoirs . . . und Ufrillos . .

WELTKUNST

Jahrg. IV, Nr. 48 vom 30. November 1930

(Fortsetzung von Seite 3)

Z^eiche.'nuni'erricht Von heute

von vorn herein zur Anwendung. Der Lehrer

dringt dabei auf lebhaftes und aus-

gesprochenes Kolorit, um den Sinn für die

Möglichkeiten der Farbe zu wecken, den Aus-

druck zu lockern. Gerade hier zeigt sich die

außerordentliche Verschiedenheit der Kinder:

obwohl sie alle den gleichen Malkasten haben,

findet jedes seine eigene Farbengebung. Das

Phantasiezeichnen bedeutet keine schranken-

lose Freiheit. Die Zeichnung des Kindes wird

zwar ganz von sich aus, aber durchaus im

Hinblick auf Ausdruck und Gewissenhaftigkeit

beurteilt. Das frühere Korrigieren durch die

Hand des Lehrers, das

fremde und unver-

ständliche Elemente in

die kindliche Zeichnung

trug, fällt fort. Da das

Kind dazu neigt, für

jeden Gegenstand eine

Norm zu schaffen, die

es dann beibehält, ver-

weist der Lehrer schon

jeßij auf die verschie-

denen Erscheinungs-

möglichkeiten ein und

desselben Gegenstan-

des, um die kindliche

Anschauung zu be-

reichern, die Unter-

scheidung auszubilden.

Die nun folgende

Stufe des Unterrichts

strebt den Übergang

von der Phantasie zur

Naturbeo bach-

tung an. Die Zeichnung

nähert sich immer mehr

den wirklichen Ver-

hältnissen, der sach-

lichen Erfassung des

Gegenstandes, ohne

deshalb in bloße Nach-

ahmung zu verfallen.

Der zuvor geschulte

Sinn für das Wesent-

liche der Erscheinung

wirkt sich in der jeßt

beginnenden Ausein-

anderseßung mit der

Wirklichkeit fördernd

aus. Die Gegenstände

der Umwelt wollen jeßt

als organische Gebilde,

als Lebewesen aufge-

faßt sein, ihre Formzu-

sammenhänge erkannt

werden. Die Propor-

tionsfehler dervorange-

gangenen Kunstübung

werden ausgeglichen,

Perspektive, Licht- und

Schattenwirkungen

kommen zur Anwen-

dung. Klarheit der

Formerfassung, Be-

herrschung der Aus-

di ucksmiftel sindForde-

rung. Nachahmung und

Spezialistentum werden

unterbunden; derSchü-

ler soll alles zeichnen

können. Besonders ist

man bemüht, den Zeichenunterricht nach allen

Seiten hin, durch Verbindung mit anderen

Fächern (Geschichte, Kulturgeschichte,

Dichtung, Heimatkunde) in die Gesamt-

erziehung einzuordnen.

Unter allen Unterrichtsfächern hat der

Zeichenunterricht in den leßten Jahrzehnten

die lebendigste Entwicklung und den größten

Fortschritt aufzuweisen. Seine Erfolge wären

noch größer, wenn er nicht durch wirtschaft-

liche Hindernisse beengt wäre, nämlich durch

die auf einen Lehrer entfallende, allzu große

Schülerschar, die ein eingehendes Befassen

mit jedem einzelnen erschwert.

Dr. Kurt Kusenberg

Berliner Ansichten

Die Abteilung „Alte Graphik“ im Hause

Wertheim, Leipziger Straße, hat gegen-

wärtig die äußerst seltene Folge der Berliner

Ansichten von Johann Georg Rosen-

berg aus den 70er und 80er Jahren des

18. Jahrhunderts in der Originalausgabe von

1786 ausgestellt. Die vollständige Folge dieser

Ansichten, die 20 Blätter umfaßt, ist seit Jahr-

zehnten nicht im Handel gewesen und stellt

eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges dar.

Kleinasiatische Teppiche

Im Zentrum des Berliner Kunsthandels, in

der Lennestraße 12, hat der durch seine Publi-

kationen bekannte Teppichfachmann und

Sammler Werner Grote-Hasenbalg ein Spe-

zialhaus für antike und ältere Teppiche er-

öffnet. In geschmackvoll eingerichteten

Räumen findet der Sammler seltenste Stücke

kleinasiatischer und persischer Knüpfteppiche,

wobei wir besonders einen herrlichen klein-

asiatischen Teppich um 1600 hervorheben, von

W. von Bode seinerzeit erworben. Die Aus-

stellung zeigt, daß zwischen den Teppichen

des 18. und des frühen 19. Jahrhunderts und

Kioko

Sitz —• Siege — Chair

Museum Tervueren (bei Brüssel)

Ausstellung — Exposition Exhibition:

Palais des Beaux — Arts, Brüssel

Ausste Uunge n

der großen Tradition des 16. und 17. Jahr-

hunderts stärkere Beziehungen bestehen, als

allgemein angenommen wird. In der richtigen

Umgebung und mit Verständnis gewählt,

haben die Teppiche aus dieser Zeit unbedingt

Anspruch auf künstlerische Wertung. Tep-

piche von diesem Gesichtspunkt aus zu be-

handeln und zu zeigen, wird in Berlin hier

zum erstenmal versucht.

Den Teppichen schließt sich eine Reihe

reizvoller Kleinmöbel und islamische Klein-

kunst an.

Es ist zu begrüßen, daß Berlin damit eine

Kunsthandlung erhält, die sich speziell mit

islamischer Kunst und Textilien befaßt.

Hubert Landau,

Bob Gesinus-Visser

Die Berliner Galerie J. Casper seßi

sich für diese zwei jüngeren Künstler ein, die

durch eine gewisse Gleichartigkeit der Be-

strebungen verwandt sind. Beide sind in leb-

hafter Entwicklung begriffen. Ernsthaft stre-

bend. Vielleicht allzu ernst und allzu be-

schwert durch den Willen zur Vollkommenheit,

dem die nötige Freiheit in der technischen

Fertigkeit noch nicht ganz zur Verfügung

steht. So wirken manche Arbeiten noch reich-

lich geguält. Immerhin sind es Talente, die

man im Auge behalien soll. Die stärkere Be-

gabung zeigt wohl der Holländer Bob

Gesinus-Visser, dem neben den allzu schwe-

ren auch manche leichteren, beschwingteren

Bilder gelingen, wie der „Pierrot“, den wir

auf Seite 9 abbilden, und der Fischerjunge.

Jahresausstellung 1930

Hamburger Künstler -Verein

Im Hamburger Kunsi’verein findet gegen-

wärtig die Jahresausstellung 1930 statt, die bis

Ende Dezember dauert. Sie zeigt Gemälde,

Graphik und Plastik. Als besondere Sonder-

ausstellungen treten hervor die Gedächtnis-

ausstellungen für Friß Flebbe und Leopold

Graf v. Kalkreuth, ferner eine Sonderschau,

die für Hugo Friedrich Hartmann, Badowiek,

anläßlich seines 60. Geburtstages veranstaltet

wird.

Otto Müller

Das Schlesische Museum der bil-

denden Künste, Breslau, bereitet eine

umfangreiche Gedächtnisausstellung

für Otto Müller vor. Besißer von Werken des

Künstlers werden gebeten, der Direktion des

Museums bald Kenntnis zu geben, auch wenn

eine Ausleihung nicht beabsichtig! ist.

Bour delle

Für den Februar 1931 ist eine Gedächtnis-

schau Bourdelle im Musee de l’Orangerie in

Paris geplant, die viel größer und bedeuten-

der als die Brüsseler Ausstellung sein wird.

Mehrere hundert Werke des Meisters, dar-

unter auch seine Zeichnungen und Studien,

werden zu sehen sein. Mme Bourdelle soll

die Absicht haben, zwei der berühmten Skulp-

turen des Verstorbenen, „Die Madonna mit

dem Kind" und den „Sterbenden Centaur“,

vor dem Museum aufstellen zu lassen.

Deutsche sozialistische Kunst

in Amsterdam

Im Monat November zeigte das Stede-

lijk Museum in Amsterdam eine inter-

nationale Ausstellung „Sozialistische Kunst

von Heute“. Die deutsche Abteilung wurde

von Adolf Behne, John Heartfield, Otto Nagel,

Friß Schiff und Werner Scholz zusammen-

gestellt.

Negerkunst in Brüssel

Die Ausstellung von Werken der Neger-

kunst, die im Palais des Beaux-Arts in

Brüssel stattfindet und auf deren Eröffnung

wir bereits in Nr. 45 der „Weltkunst" hinge-

wiesen haben, hat ein durchaus monumentales

Gepräge erhalten. Von allen Seifen haben

öffentliche und private Sammlungen Schäße

beigesfeuert. An erster Stelle steht natürlich

das Kongo-Museum in Tervueren, das weit

über 100 Stücke hergeliehen hat, von denen

wir einen besonders hervorragenden Kioko-

Stluhl auf dieser Seite abbilden. Am umfang-

reichsten kommt denn auch das belgische

Kongogebiet zur Anschauung. Daran schließen

sich Serien aus den französischen, portugiesi-

schen und englischen Kolonien, — die leßten

leider nur fragmentarisch. Die Fülle der

Gegenstände ist erstaunlich groß, und ihre

Qualität legt in gleicher Weise Zeugnis für

den Spürsinn der Organisatoren dieser Schau

ab. Mit um so größerem Gewinn studiert man

diese Ausstellung, als man sich nicht nur auf

Masken und Freiplastik (Abbildung s. unten)

beschränkt Jiat, sondern auch alle möglichen

Gebrauchsgegenstände von künstlerischem

Wert hinzugezogen hat.

Eine bedeutsame Abrundung und Erweite-

rung erfährt diese Ausstellung dadurch, daß

Leo Frobenius Gipsabgüsse seiner Terra-

kotten-Funde in Ife sowie Kopien her-

geliehen hat, die er auf seiner Südafrika-

Baluba, Mutter mit Kind

Mere avec enfant — Mother with child

H. 55 cm — Collection W. Kessels

Ausstellung ■— Exposition — Exhibition:

Palais des Beaux Arts, Brüssel

Expedition 1928—1930 von den sog. Busch-

mann-Malereien usw. hersfellen ließ.

Zu bedauern ist, daß kein illustrierter Kata-

log herausgegeben worden ist. Doch bietet

das Novemberheft der „Cahiers de

Belg.igue“ mit seinen zahlreichen Abbil-

dungen einen Ersaß dafür.

Interviews im Atelier

Essays von Florent Fels

Duret

(Fortseßung von Nr. 47)

Wir sißen im Salon vor dem winterlichen

Feuer; die Gegenstände um uns schaffen die

Stimmung einer wie vom Alter vergoldeten

Freudigkeit. Da steht eine Büste von Zola,

Durei's liebstem Freunde. Auf einer Truhe sißt

eine große japanische Holzkröte, vom Alter wie

bronziert, — sie grinst den Lautrec, van Gogh,

Poussin, Delacroix, Monticelli, Daumier, Degas

und Tintorettos zu. Nach und nach ist es

siill in diesem Haus geworden, wo Zola, Al-

phonse Daudet, die Goncourts und Mallarme

aus- und eingingen. Vor nicht zu langer Zeit

kam noch George Moore, der sich auf der

Durchreise in Paris aufhielt, her, um von den

Jahren um 1880 zu sprechen. Ich erzählte

Duret, daß ich mich n.it der Absicht trage, ein

Werk über Manet zu schreiben . . .

«Man macht sich im allgemeinen ein un-

richtiges Bild von Manet. Es gibt Leute, die

*) I. Matisse, in Nr. 12; II. Picasso Nr. 16; III. Cha-

gall Nr. 17; IV. Paise-in Nr. 23; V. Dera in Nr. 24;

VI. Ensoir Nr. 26127: VII. Grosz Nr. 32133; VIII. Läger

Nr. 35; IX. M. de Vlaminck Nr. 38 der „Weltkunst“

(resp. „Kunstauktion“).

Einzig autorisierte Übersetzung aus dem Franzö-

sischen für die ..Weltkunst“ von Gina Hink und

Franz Winterstein.

ihn wie einen Dandy hinstellen, oder die ihn

als einen zweiten Jacgues-Emile Blanche emp-

funden haben. Man darf nicht vergessen, daß

Manet, der aus einer wohlhabenden Familie

stammte, in Armut geendet hat; aber mit wel-

cher Eleganz tat er das! Was einem bei

seinem Anblick zuerst auffiel, war seine über-

sprudelnde Lebendigkeit. Er war durch und

durch Franzose, heißblütig, eine Kampfnatur.

Er wäre gestorben, hätte man ihm seinen Tor-

toni, sein Cafe Riehe genommen, wo er

Aurelien Scholl traf und die Journalistengesell-

schaff. Das waren lustige Zusammenkünfte,

wo ein Temperament sich an dem anderen

entzündete. Manet war mehr als bloßer Fran-

zose, er war Pariser, geistreich und liebens-

würdig, und er hatte die Gabe, sich selbst zu

korrigieren. Vor der Monetschen „Dame in

Grün" hatte er im Salon von 1866 ausgerufen:

„Schaut Euch doch den jungen Mann an, er

will plain air malen! Haben sich jemals die

Meister mit so etwas beschäftigt?!" Wahr-

scheinlich war er wütend über die Namens-

ähnlichkeit . . . Aber im Jahre 1875 hat er

mich in einem Briefe, der nur zu oft in der

Öffentlichkeit zitiert wurde, um Hilfe für den

gebeten, den er den „Raphael des Wassers“

nannte.

«Zola war der erste, der im Jahre 1866 für

Manet in die Schranken trat. Herr von Ville—

messant leitete damals den „Evenement". Das

war noch vor der Zeit des täglich erscheinen-

den „Figaro“, — die Zeitung war sehr beliebt

auf den Boulevards, wurde viel in den Lite-

raten-, Gesellschafts- und Theaterkreisen ge-

lesen. Zola war beauftragt, über den Salon

von 1866 zu referieren; seine bestimmte Art

und sein lebendiger Stil gefielen dem Publi-

kum, aber da geschah es, daß er einen als

Meister hinstellte, der in den Augen der Leute

von gutem Geschmack ein Greuel war, einer,

dem die Kaiserin Eugenie höchsteigenhändig

mit der Reitpeitsche ein Bild zerfeßt hatte.

Es regnete in der Folge Abonnementskündi-

gungen. Herr von Villemessant, dem an Zola

gelegen war, versuchte ein Kompromiß, in dem

er einen zweiten Kritiker anwies, die ange-

griffenen Künstler zu loben und die anderen

herunterzureißen. Zola war wütend, brach

seine Salonbesprechungen ab und schied aus

der Redaktion aus.

«Ich war ein Freund Courbets und ich habe

immer bedauert, Baudelaire nicht gekannt zu

haben, den ersten kritischen Dichter, den man

nie oft genug lesen kann. Was Mallarme be-

trifft, so wird niemand ganz sein Werk be-

greifen, der nicht in seinem Kreise gelebt hat.

Zu seinem Werk gehören seine Bewegungen,

wenn er vorlas, und seine Intelligenz, die es

wie konzentrisches Feuer bestrahlte.

«In meinen Augen ist France der einzige

Dichter unserer Zeit, selbst wenn er sich die

Welt ganz anders vorgestellt hat, als sie in

Wirklichkeit ist. Bedenken Sie nur, wie viele

Entschuldigungsgründe Flaubert für den Fall

seiner Madame Bovary sucht! France macht

sich von Frauen eine sehr unklare Vorstellung,

einfach deshalb, weil er sie erst als Sechzig-

jähriger kennen lernte. Wenn man ihm glau-

ben wollte, so gäbe es nichts als falsche

Priester und leichtfertige Frauen. Seine

Heldin aus „Lys Rouge" betrügt ihren Mann,

und man weiß nicht einmal warum. Die

Frauen, und besonders die Pariserin, haben

viel zu viel Maß, Zurückhaltung und vor allem

wahre Lebensklugheit. Vielleicht hat sich seit-

her vieles geändert . . . aber ich glaube es

nicht recht. Ich entdecke bei meinen Mit-

bürgern heute dieselben Leidenschaften und

Fehler wie seinerzeit, diese verbissene Frem-

denfeindlichkeit, Abscheu vor allem Neuen,

vor allem Unerwarteten . . . Und dennoch,

nichts geht vor in der Malerei, was nicht von

Paris ausginge . . .

«Fragen Sie mich nicht nach der modernen

Malerei! Im Jahre 1872 habe ich Renoir seine

„l.ise" um 1200 Francs abgekauft. Er ver-

langte 700. Durand-Ruel, dem ich das Bild

überließ, verkaufte es um 12 000 weiter. Was,

glauben Sie, ist es heute wert? Zweihundert-

tausend . . - dreihunderttausend! Und da sind

Sachen von Daumier, für die ich nicht mehr als

fünfzig Francs gezahlt habe; das sind fünf-

zehn Jahre her. In meinem Alter kenne ich

die heutigen Maler nicht mehr (Duret ist vor

einigen Monaten im Alter von 94 Jahren ge-

storben). Man soll nicht urteilen. Ich habe

zu sehr die Werke einer Zeit geliebt, um nicht

ungerecht gegen jene zu sein, die ihr folgten.

Man muß alt werden können, ohne mehr zu

kritisieren . . . Und ... ich habe zu schöne

Erinnerungen . . .»

Ich wende die Bilder um, die mit der Mal-

fläche zur Wand stehen: Sisleys . . . Lautrecs

• . Pissarros. . . Renoirs . . . und Ufrillos . .