Jahrg. IV, Nr. 49 vom 7. Dezember 1930

WELT KUNST

3

Führer in die Hand

eines Arbeitgebers

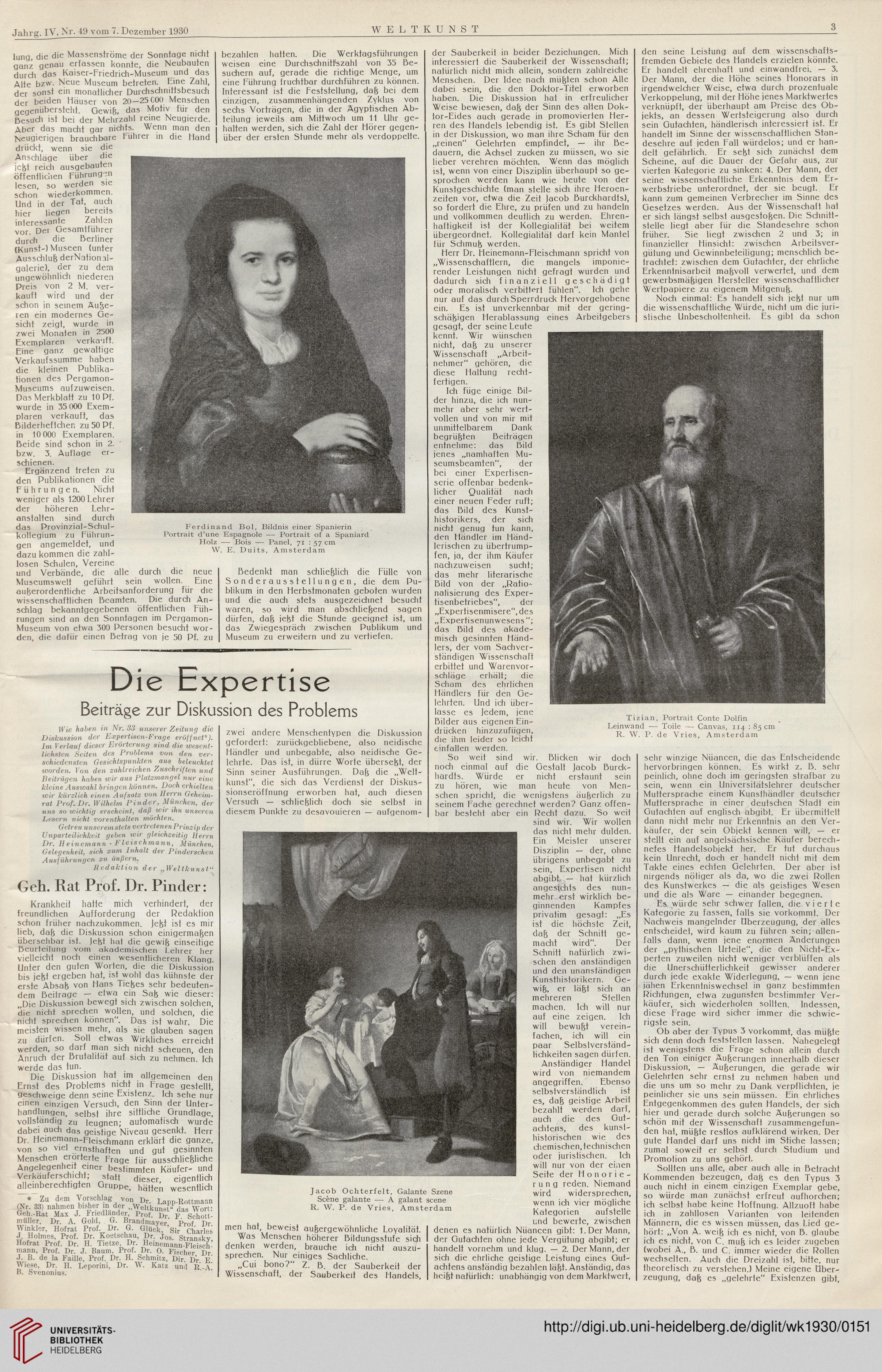

Jacob Ochterfelt, Galante Szene

Scene galante — A galant scene

R. W. P. de Vries, Amsterdam

zur

der

Er-

Er

des

hat

P. de Vries, Amsterdam

durch die neue

sein wollen.

Bedenkt man schließlich die Fülle

Sonderausstellungen, die dem

blikum in den Herbstmonaten geboten

und die auch stets ausgezeichnet

waren, so wird man abschließend

dürfen, daß jeßt die Stunde geeignet

das Zwiegespräch zwischen Publikum und

Museum zu erweitern und zu vertiefen.

zwei andere Menschentypen die Diskussion

gefordert: zurückgebliebene, also neidische

Händler und unbegabte, also neidische Ge-

lehrte. Das ist, in dürre Worte überseßf, der

Sinn seiner Ausführungen. Daß die „Welt-

kunst“, die sich das Verdienst der Diskus-

sionseröffnung erworben hat, auch diesen

Versuch — schließlich doch sie selbst in

diesem Punkte zu desavouieren — aufgenom-

Blicken wir doch

bezahlen hatten. Die Werktagsführungen

weisen eine Durchschnitfezahl von 35 Be-

suchern auf, gerade die richtige Menge, um

eine Führung fruchtbar durchführen zu können.

Interessant ist die Feststellung, daß bei dem

einzigen, zusammenhängenden Zyklus von

sechs Vorträgen, die in der Ägyptischen Ab-

teilung jeweils am Mittwoch um 11 Uhr ge-

halten werden, sich die Zahl der Hörer gegen-

über der ersten Stunde mehr als verdoppelte.

Dank

Beiträgen

das Bild

den seine Leistung auf dem wissenschafts-

fremden Gebiete des Handels erzielen könnte.

Er handelt ehrenhaft und einwandfrei. — 3.

Der Mann, der die Höhe seines Honorars in

irgendwelcher Weise, etwa durch prozentuale

Verkoppelung, mit der Höhe jenes Marktwertes

verknüpft, der überhaupt am Preise des Ob-

jekts, an dessen Wertsteigerung also durch

sein Gutachten, händlerisch interessiert ist. Er

handelt im Sinne der wissenschaftlichen Stan-

desehre auf jeden Fall würdelos; und er han-

delt gefährlich. Er seßt sich zunächst dem

Scheine, auf die Dauer der Gefahr aus,

vierten Kategorie zu sinken: 4. Der Mann,

seine wissenschaftliche Erkenntnis dem

werbstriebe unterordnet, der sie beugt,

kann zum gemeinen Verbrecher im Sinne

Gesetzes werden. Aus der Wissenschaft

er sich längst selbst ausgestoßen. Die Schnitt-

stelle liegt aber für die Standesehre schon

früher. Sie liegt zwischen 2 und 3; in

finanzieller Hinsicht: zwischen Arbeitsver-

gütung und Gewinnbeteiligung; menschlich be-

trachtet: zwischen dem Gutachter, der ehrliche

Erkennfnisarbeit maßvoll verwertet, und dem

gewerbsmäßigen Hersteller wissenschaftlicher

Wertpapiere zu eigenem Mitgenuß.

Noch einmal: Es handelt sich jeßt nur um

die wissenschaftliche Würde, nicht um die juri-

stische Unbescholtenheit. Es gibt da schon

sehr winzige Nüancen, die das Entscheidende

hervorbringen können. Es wirkt z. B. sehr

peinlich, ohne doch im geringsten strafbar zu

sein, wenn ein Universitätslehrer deutscher

Muttersprache einem Kunsthändler deutscher

Muttersprache in einer deutschen Stadt ein

Gutachten auf englisch abgibt. Er übermittelt

dann nicht mehr nur Erkenntnis an den Ver-

käufer, der sein Objekt kennen will, — er

stellt ein auf angelsächsische Käufer berech-

netes Handelsobjekt her. Er tut durchaus

kein Unrecht, doch er handelt nicht mit dem

Takte eines echten Gelehrten. Der aber ist

nirgends nötiger als da, wo die zwei Rollen

des Kunstwerkes — die als geistiges Wesen

und die als Ware — einander begegnen.

Es würde sehr schwer fallen, die vierte

Kategorie zu fassen, falls sie vorkommt. Der

Nachweis mangelnder Überzeugung, der alles

entscheidet, wird kaum zu führen sein; allen-

falls dann, wenn jene enormen Änderungen

der „pythischen Urteile“, die den Nicht-Ex-

perten zuweilen nicht weniger verblüffen als

die Unerschütterlichkeit gewisser anderer

durch jede exakte Widerlegung, — wenn jene

jähen Erkenntniswechsel in ganz bestimmten

Richtungen, etwa zugunsten bestimmter Ver-

käufer, sich wiederholen sollten. Indessen,

diese Frage wird sicher immer die schwie-

rigste sein.

Ob aber der Typus 3 vorkommf, das müßte

sich denn doch feststellen lassen. Nahegelegi

ist wenigstens die Frage schon allein durch

den Ton einiger Äußerungen innerhalb dieser

Diskussion, — Äußerungen, die gerade wir

Gelehrten sehr ernst zu nehmen haben und

die uns um so mehr zu Dank verpflichten, je

peinlicher sie uns sein müssen. Ein ehrliches

Entgegenkommen des guten Handels, der sich

hier und gerade durch solche Äußerungen so

schön mit der Wissenschaft zusammengefun-

den hat, müßte restlos aufklärend wirken. Der

gute Handel darf uns nicht im Stiche lassen;

zumal soweit er selbst durch Studium und

Promotion zu uns gehört.

Sollten uns alle, aber auch alle in Betracht

Kommenden bezeugen, daß es den Typus 3

auch nicht in einem einzigen Exemplar gebe,

so würde man zunächst erfreut aufhorchen;

ich selbst habe keine Hoffnung. Allzuoft habe

ich in zahllosen Varianten von leitenden

Männern, die es wissen müssen, das Lied ge-

hört: „Von A. weiß ich es nicht, von B. glaube

ich es nicht, von C. muß ich es leider zugeben

(wobei A., B. und C. immer wieder die Rollen

wechselten. Auch die Dreizahl ist, bitte, nur

theoretisch zu verstehen.) Meine eigene Über-

zeugung, daß es „gelehrte“ Existenzen gibt.

wir.

die Gestalt Jacob Burck-

er nicht erstaunt sein

man heute von Men-

Tizian, Portrait Conte Dolfin

Leinwand -— Toile — Canvas, 114 : 85 cm

R. W. ~ ' - •

von

Pu-

wurden

besucht

sagen

ist, um

hat kürzlich

des nun-

wirkhch be-

Kampfes

„Es

Zeit,

ge-

Der

zwi-

rnen hat beweist außergewöhnliche Loyalität.

Was Menschen höherer Bildungsstufe sich

denken werden, brauche ich nicht auszu-

sprechen. Nur einiges Sachliche.

„Cui bono?“ Z. B. der Sauberkeit der

Wissenschaft, der Sauberkeit des Handels,

Recht dazu. So weit

sind wir. Wir wollen

das nicht mehr dulden.

Ein Meister unserer

Disziplin — der, ohne

übrigens unbegabt zu

sein, Expertisen nicht

abgibt —

angesichts

mehr erst

ginnenden

privatim gesagt:

ist die höchste

daß der Schnitt

macht wird“.

Schnitt natürlich

sehen den anständigen

und den unanständigen

Kunsthistorikern. Ge-

wiß, er läßt sich an

mehreren Stellen

machen. Ich will nur

auf eine zeigen. Ich

will bewußt verein-

fachen, ich will ein

paar Selbstverständ-

lichkeiten sagen dürfen.

Anständiger Handel

wird von niemandem

angegriffen. Ebenso

selbstverständlich ist

es, daß geistige Arbeit

bezahlt werden darf,

auch die des Gut-

achtens, des kunst-

historischen wie des

chemischen, technischen

oder juristischen. Ich

will nur von der einen

Seife der Honorie-

rung reden. Niemand

wird widersprechen,

wenn ich vier mögliche

Kategorien aufstelle

und bewerte, zwischen

denen es natürlich Nüancen gibt: 1. Der Mann,

der Gutachten ohne jede Vergütung abgibt; er

handelt vornehm und klug. — 2. Der Mann, der

sich die ehrliche geistige Leistung eines Gut-

achtens anständig bezahlen läßt. Anständig, das

heißt natürlich: unabhängig von dem Marktwert,

der Sauberkeit in beider Beziehungen. Mich

interessiert die Sauberkeit der Wissenschaft;

natürlich nicht mich allein, sondern zahlreiche

Menschen. Der Idee nach müßten schon Alle

dabei sein, die den Doktor-Titel erworben

haben. Die Diskussion hat in erfreulicher

Weise bewiesen, daß der Sinn des alten Dok-

tor-Eides auch gerade in promovierten Her-

ren des Handels lebendig ist. Es gibt Stellen

in der Diskussion, wo man ihre Scham für den

„reinen“ Gelehrten empfindet, — ihr Be-

dauern, die Achsel zucken zu müssen, wo sie

lieber verehren möchten. Wenn das möglich

ist, wenn von einer Disziplin überhaupt so ge-

sprochen werden kann wie heute von der

Kunstgeschichte (man stelle sich ihre Heroen-

zeifen vor, etwa die Zeit Jacob Burckhardts),

so fordert die Ehre, zu prüfen und zu handeln

und vollkommen deutlich zu werden. Ehren-

haftigkeit ist der Kollegialität bei weitem

übergeordnet. Kollegialität darf kein Mantel

für Schmuß werden.

Herr Dr. Heinemann-Fleischmann spricht von

„Wissenschaftlern, die mangels imponie-

render Leistungen nicht gefragt wurden und

dadurch sich finanziell geschädigt

oder moralisch verbittert fühlen“. Ich gehe

nur auf das durch Sperrdruck Hervorgehobene

ein. Es ist unverkennbar mit der gering-

schäßigen Herablassung

gesagt, der seine Leute

kennt. Wir wünschen

nicht, daß zu unserer

Wissenschaft „Arbeit-

nehmer“ gehören, die

diese Haltung recht-

fertigen.

Ich füge einige Bil-

der hinzu, die ich nun-

mehr aber sehr wert-

vollen und von mir mit

unmittelbarem

begrüßten

entnehme:

jenes „namhaften Mu-

seumsbeamten“, der

bei einer Expertisen-

serie offenbar bedenk-

licher Qualität nach

einer neuen Feder ruft;

das Bild des Kunst-

historikers, der sich

nicht genug tun kann,

den Händler im Händ-

lerischen zu übertrump-

fen, ja, der ihm Käufer

nachzuweisen sucht;

das mehr literarische

Bild von der „Ratio--

nalisierung des Exper-

tisenbetriebes“, der

„Expertisenmisere“, des

„Expertisenunwesens“;

das Bild des akade-

misch gesinnten Händ-

lers, der vom Sachver-

ständigen Wissenschaft

erbittet und Warenvor-

schläge erhält; die

Scham des ehrlichen

Händlers für den Ge-

lehrten. Und ich über-

lasse es Jedem, jene

Bilder aus eigenen Ein-

drücken hinzuzufügen,

die ihm leider so leicht

einfallen werden.

So weit sind

noch einmal auf

hardts. Würde

zu hören, wie

sehen spricht, die wenigstens äußerlich zu

seinem Fache gerechnet werden? Ganz offen-

bar besteht aber ein

lung, die die Massenströme der Sonntage nicht

ganz genau erfassen konnte, die Neubauten

durch das Kaiser-Friedrich-Museum und das

Alte bzw. Neue Museum betreten. Eine Zahl,

der sonst ein monatlicher Durchschnittsbesuch

der beiden Häuser von 20—25 C00 Menschen

gegenübersteht. Gewiß, das Motiv für den

Besuch ist bei der Mehrzahl reine Neugierde.

Aber das macht gar nichts.^ Wenn man den

Neugierigen brauchbare F '1

drückt, wenn sie die

Anschläge über die

jeßt reich ausgebauten

öffentlichen Führungen

lesen, so werden sie

schon wiederkommen.

Und in der Tat auch

hier liegen bereits

interessante Zahlen

vor. Der Gesamtführer

durch die Berliner

(Kunst-) Museen (unter

Ausschluß derNational-

galerie), der zu dem

ungewöhnlich niederen

Preis von 2 M. ver-

kauft wird und der

schon in seinem Äuße-

ren ein modernes Ge-

sicht zeigt, wurde in

zwei Monaten in 2500

Exemplaren verkauft.

Eine ganz gewaltige

Verkaufssumme haben

die kleinen Publika-

tionen des Pergamon-

Museums aufzuweisen.

Das Merkblatt zu 10 Pf.

wurde in 35 000 Exem-

plaren verkauft, das

Bilderheftchen zu 50 Pf.

in 10 000 Exemplaren.

Beide sind schon in 2.

bzw. 3. Auflage er-

schienen.

Ergänzend treten zu

den Publikationen die

Führungen. Nicht

weniger als 1200 Lehrer

der höheren Lehr-

anstalten sind durch

das Provinzial-Schul-

kollegium zu Führun-

gen angemeldet, und

dazu kommen die zahl-

losen Schulen, Vereine

und Verbände, die alle

Museumswelt geführt sein wollen. Eine

außerordentliche Arbeitsanforderung für die

wissenschaftlichen Beamten. Die durch An-

schlag bekanntgegebenen öffentlichen Füh-

rungen sind an den Sonntagen im Pergamon-

Museum von etwa 300 Personen besucht wor-

den, die dafür einen Betrag von je 50 Pf. zu

Krankheit

freundlichen Aufforderung der

schon früher nachzukommen. Jeßt ist es mir

lieb, daß die Diskussion schon einigermaßen

übersehbar ist. Jeßt hat die gewiß einseitige

Beurteilung vom akademischen Lehrer her

vielleicht noch einen wesentlicheren Klang.

Unter den guten Worten, die die Diskussion

bis jeßt ergeben hat, ist wohl das kühnste der

erste Absaß von Hans Tießes sehr bedeuten-

dem Beitrage — etwa ein Saß wie dieser:

„Die Diskussion bewegt sich zwischen solchen,

die nicht sprechen wollen, und solchen, die

nicht sprechen können“. Das ist wahr. Die

meisten wissen mehr, als sie glauben sagen

zu dürfen. Soll etwas Wirkliches erreicht

werden, so darf man sich nicht scheuen, den

Anruch der Brutalität auf sich zu nehmen. Ich

werde das tun.

Die Diskussion hat im allgemeinen den

Ernst des Problems nicht in Frage gestellt,

geschweige denn seine Existenz. Ich sehe nur

einen einzigen Versuch, den Sinn der Unter-

handlungen, selbst ihre sittliche Grundlage,

vollständig zu ]eugnen; automatisch wurde

dabei auch das geistige Niveau gesenkt. Herr

Dr. Heinemann-Fleischmann erklärt die ganze,

von so viel ernsthaften und gut gesinnten

Menschen erörterte Frage für ausschließliche

Angelegenheit einer bestimmten Käufer- und

Verkäuferschicht; statt dieser eigenHich

alleinberechtigten Gruppe, hätten wesentlich

* Zu dem Vorschlag von Dr Turm Rottmann

(Nr. 33) nahmen bisher in der „Weltkuntt“ da, Wort“

Geh.-Rat Max J. Friedländer, Prof Dr F Spott-

müller, Dr. A. Gold, G. Brandmayer' Prof Dr

Winkler, Hofrat Prof. Dr. G. Glück, ’sir Charles

J. Holmes, Prof. Dr. Koetschau, Dr. Jos Stranskv

Hofrat Prof. Dr. H. Tietze, Dr. Heinemann-Fkisch’

mann, Prof. Dr. J. Baum, Prof. Dr. 0. Fischer Dr

J. B. de la Faille, Prof. Dr. H. Schmitz, Dir. Dr; Ei

Wiese, Dr. H. Leporini, Dr. W. Katz und R-A

B. Svenonius.

Ferdinand Boi, Bildnis einer Spanierin

Portrait d’une Espagnole — Portrait of a Spaniard

Holz — Bois — Panel, 71 : 57 cm

W. " ..

Wie haben in Nr. 33 unserer Zeitung die

Diskussion der Expertisen-Frage eröffnet*).

Im Verlauf dieser Erörterung sind die wesent-

lichsten Seiten des Problems von den ver-

schiedensten Gesichtspunkten aus beleuchtet

worden. Von den zahlreichen Zuschriften und

Beiträgen haben wir aus Platzmangel nur eine

kleine Auswahl bringen können. Doch erhielten

wir kürzlich einen Aufsatz von Herrn Geheim-

rat Prof. Dr. Wilhelm Pinder, München, der

uns so wichtig erscheint, daß wir ihn unseren

Lesern nicht vorenthalten möchten.

Getreu unser em stets vertretenen Prinzip der

Unparteilichkeit geben wir gleichzeitig Herrn

Dr. H einemann - Fleischmann, München,

Gelegenheit, sich zum Inhalt der Pinderschen

Ausführungen zu äußern.

Redaktion der „Weltkunst“

Geh. Rat Prof. Dr. Pinder:

hatte mich verhindert, der

Redaktion

WELT KUNST

3

Führer in die Hand

eines Arbeitgebers

Jacob Ochterfelt, Galante Szene

Scene galante — A galant scene

R. W. P. de Vries, Amsterdam

zur

der

Er-

Er

des

hat

P. de Vries, Amsterdam

durch die neue

sein wollen.

Bedenkt man schließlich die Fülle

Sonderausstellungen, die dem

blikum in den Herbstmonaten geboten

und die auch stets ausgezeichnet

waren, so wird man abschließend

dürfen, daß jeßt die Stunde geeignet

das Zwiegespräch zwischen Publikum und

Museum zu erweitern und zu vertiefen.

zwei andere Menschentypen die Diskussion

gefordert: zurückgebliebene, also neidische

Händler und unbegabte, also neidische Ge-

lehrte. Das ist, in dürre Worte überseßf, der

Sinn seiner Ausführungen. Daß die „Welt-

kunst“, die sich das Verdienst der Diskus-

sionseröffnung erworben hat, auch diesen

Versuch — schließlich doch sie selbst in

diesem Punkte zu desavouieren — aufgenom-

Blicken wir doch

bezahlen hatten. Die Werktagsführungen

weisen eine Durchschnitfezahl von 35 Be-

suchern auf, gerade die richtige Menge, um

eine Führung fruchtbar durchführen zu können.

Interessant ist die Feststellung, daß bei dem

einzigen, zusammenhängenden Zyklus von

sechs Vorträgen, die in der Ägyptischen Ab-

teilung jeweils am Mittwoch um 11 Uhr ge-

halten werden, sich die Zahl der Hörer gegen-

über der ersten Stunde mehr als verdoppelte.

Dank

Beiträgen

das Bild

den seine Leistung auf dem wissenschafts-

fremden Gebiete des Handels erzielen könnte.

Er handelt ehrenhaft und einwandfrei. — 3.

Der Mann, der die Höhe seines Honorars in

irgendwelcher Weise, etwa durch prozentuale

Verkoppelung, mit der Höhe jenes Marktwertes

verknüpft, der überhaupt am Preise des Ob-

jekts, an dessen Wertsteigerung also durch

sein Gutachten, händlerisch interessiert ist. Er

handelt im Sinne der wissenschaftlichen Stan-

desehre auf jeden Fall würdelos; und er han-

delt gefährlich. Er seßt sich zunächst dem

Scheine, auf die Dauer der Gefahr aus,

vierten Kategorie zu sinken: 4. Der Mann,

seine wissenschaftliche Erkenntnis dem

werbstriebe unterordnet, der sie beugt,

kann zum gemeinen Verbrecher im Sinne

Gesetzes werden. Aus der Wissenschaft

er sich längst selbst ausgestoßen. Die Schnitt-

stelle liegt aber für die Standesehre schon

früher. Sie liegt zwischen 2 und 3; in

finanzieller Hinsicht: zwischen Arbeitsver-

gütung und Gewinnbeteiligung; menschlich be-

trachtet: zwischen dem Gutachter, der ehrliche

Erkennfnisarbeit maßvoll verwertet, und dem

gewerbsmäßigen Hersteller wissenschaftlicher

Wertpapiere zu eigenem Mitgenuß.

Noch einmal: Es handelt sich jeßt nur um

die wissenschaftliche Würde, nicht um die juri-

stische Unbescholtenheit. Es gibt da schon

sehr winzige Nüancen, die das Entscheidende

hervorbringen können. Es wirkt z. B. sehr

peinlich, ohne doch im geringsten strafbar zu

sein, wenn ein Universitätslehrer deutscher

Muttersprache einem Kunsthändler deutscher

Muttersprache in einer deutschen Stadt ein

Gutachten auf englisch abgibt. Er übermittelt

dann nicht mehr nur Erkenntnis an den Ver-

käufer, der sein Objekt kennen will, — er

stellt ein auf angelsächsische Käufer berech-

netes Handelsobjekt her. Er tut durchaus

kein Unrecht, doch er handelt nicht mit dem

Takte eines echten Gelehrten. Der aber ist

nirgends nötiger als da, wo die zwei Rollen

des Kunstwerkes — die als geistiges Wesen

und die als Ware — einander begegnen.

Es würde sehr schwer fallen, die vierte

Kategorie zu fassen, falls sie vorkommt. Der

Nachweis mangelnder Überzeugung, der alles

entscheidet, wird kaum zu führen sein; allen-

falls dann, wenn jene enormen Änderungen

der „pythischen Urteile“, die den Nicht-Ex-

perten zuweilen nicht weniger verblüffen als

die Unerschütterlichkeit gewisser anderer

durch jede exakte Widerlegung, — wenn jene

jähen Erkenntniswechsel in ganz bestimmten

Richtungen, etwa zugunsten bestimmter Ver-

käufer, sich wiederholen sollten. Indessen,

diese Frage wird sicher immer die schwie-

rigste sein.

Ob aber der Typus 3 vorkommf, das müßte

sich denn doch feststellen lassen. Nahegelegi

ist wenigstens die Frage schon allein durch

den Ton einiger Äußerungen innerhalb dieser

Diskussion, — Äußerungen, die gerade wir

Gelehrten sehr ernst zu nehmen haben und

die uns um so mehr zu Dank verpflichten, je

peinlicher sie uns sein müssen. Ein ehrliches

Entgegenkommen des guten Handels, der sich

hier und gerade durch solche Äußerungen so

schön mit der Wissenschaft zusammengefun-

den hat, müßte restlos aufklärend wirken. Der

gute Handel darf uns nicht im Stiche lassen;

zumal soweit er selbst durch Studium und

Promotion zu uns gehört.

Sollten uns alle, aber auch alle in Betracht

Kommenden bezeugen, daß es den Typus 3

auch nicht in einem einzigen Exemplar gebe,

so würde man zunächst erfreut aufhorchen;

ich selbst habe keine Hoffnung. Allzuoft habe

ich in zahllosen Varianten von leitenden

Männern, die es wissen müssen, das Lied ge-

hört: „Von A. weiß ich es nicht, von B. glaube

ich es nicht, von C. muß ich es leider zugeben

(wobei A., B. und C. immer wieder die Rollen

wechselten. Auch die Dreizahl ist, bitte, nur

theoretisch zu verstehen.) Meine eigene Über-

zeugung, daß es „gelehrte“ Existenzen gibt.

wir.

die Gestalt Jacob Burck-

er nicht erstaunt sein

man heute von Men-

Tizian, Portrait Conte Dolfin

Leinwand -— Toile — Canvas, 114 : 85 cm

R. W. ~ ' - •

von

Pu-

wurden

besucht

sagen

ist, um

hat kürzlich

des nun-

wirkhch be-

Kampfes

„Es

Zeit,

ge-

Der

zwi-

rnen hat beweist außergewöhnliche Loyalität.

Was Menschen höherer Bildungsstufe sich

denken werden, brauche ich nicht auszu-

sprechen. Nur einiges Sachliche.

„Cui bono?“ Z. B. der Sauberkeit der

Wissenschaft, der Sauberkeit des Handels,

Recht dazu. So weit

sind wir. Wir wollen

das nicht mehr dulden.

Ein Meister unserer

Disziplin — der, ohne

übrigens unbegabt zu

sein, Expertisen nicht

abgibt —

angesichts

mehr erst

ginnenden

privatim gesagt:

ist die höchste

daß der Schnitt

macht wird“.

Schnitt natürlich

sehen den anständigen

und den unanständigen

Kunsthistorikern. Ge-

wiß, er läßt sich an

mehreren Stellen

machen. Ich will nur

auf eine zeigen. Ich

will bewußt verein-

fachen, ich will ein

paar Selbstverständ-

lichkeiten sagen dürfen.

Anständiger Handel

wird von niemandem

angegriffen. Ebenso

selbstverständlich ist

es, daß geistige Arbeit

bezahlt werden darf,

auch die des Gut-

achtens, des kunst-

historischen wie des

chemischen, technischen

oder juristischen. Ich

will nur von der einen

Seife der Honorie-

rung reden. Niemand

wird widersprechen,

wenn ich vier mögliche

Kategorien aufstelle

und bewerte, zwischen

denen es natürlich Nüancen gibt: 1. Der Mann,

der Gutachten ohne jede Vergütung abgibt; er

handelt vornehm und klug. — 2. Der Mann, der

sich die ehrliche geistige Leistung eines Gut-

achtens anständig bezahlen läßt. Anständig, das

heißt natürlich: unabhängig von dem Marktwert,

der Sauberkeit in beider Beziehungen. Mich

interessiert die Sauberkeit der Wissenschaft;

natürlich nicht mich allein, sondern zahlreiche

Menschen. Der Idee nach müßten schon Alle

dabei sein, die den Doktor-Titel erworben

haben. Die Diskussion hat in erfreulicher

Weise bewiesen, daß der Sinn des alten Dok-

tor-Eides auch gerade in promovierten Her-

ren des Handels lebendig ist. Es gibt Stellen

in der Diskussion, wo man ihre Scham für den

„reinen“ Gelehrten empfindet, — ihr Be-

dauern, die Achsel zucken zu müssen, wo sie

lieber verehren möchten. Wenn das möglich

ist, wenn von einer Disziplin überhaupt so ge-

sprochen werden kann wie heute von der

Kunstgeschichte (man stelle sich ihre Heroen-

zeifen vor, etwa die Zeit Jacob Burckhardts),

so fordert die Ehre, zu prüfen und zu handeln

und vollkommen deutlich zu werden. Ehren-

haftigkeit ist der Kollegialität bei weitem

übergeordnet. Kollegialität darf kein Mantel

für Schmuß werden.

Herr Dr. Heinemann-Fleischmann spricht von

„Wissenschaftlern, die mangels imponie-

render Leistungen nicht gefragt wurden und

dadurch sich finanziell geschädigt

oder moralisch verbittert fühlen“. Ich gehe

nur auf das durch Sperrdruck Hervorgehobene

ein. Es ist unverkennbar mit der gering-

schäßigen Herablassung

gesagt, der seine Leute

kennt. Wir wünschen

nicht, daß zu unserer

Wissenschaft „Arbeit-

nehmer“ gehören, die

diese Haltung recht-

fertigen.

Ich füge einige Bil-

der hinzu, die ich nun-

mehr aber sehr wert-

vollen und von mir mit

unmittelbarem

begrüßten

entnehme:

jenes „namhaften Mu-

seumsbeamten“, der

bei einer Expertisen-

serie offenbar bedenk-

licher Qualität nach

einer neuen Feder ruft;

das Bild des Kunst-

historikers, der sich

nicht genug tun kann,

den Händler im Händ-

lerischen zu übertrump-

fen, ja, der ihm Käufer

nachzuweisen sucht;

das mehr literarische

Bild von der „Ratio--

nalisierung des Exper-

tisenbetriebes“, der

„Expertisenmisere“, des

„Expertisenunwesens“;

das Bild des akade-

misch gesinnten Händ-

lers, der vom Sachver-

ständigen Wissenschaft

erbittet und Warenvor-

schläge erhält; die

Scham des ehrlichen

Händlers für den Ge-

lehrten. Und ich über-

lasse es Jedem, jene

Bilder aus eigenen Ein-

drücken hinzuzufügen,

die ihm leider so leicht

einfallen werden.

So weit sind

noch einmal auf

hardts. Würde

zu hören, wie

sehen spricht, die wenigstens äußerlich zu

seinem Fache gerechnet werden? Ganz offen-

bar besteht aber ein

lung, die die Massenströme der Sonntage nicht

ganz genau erfassen konnte, die Neubauten

durch das Kaiser-Friedrich-Museum und das

Alte bzw. Neue Museum betreten. Eine Zahl,

der sonst ein monatlicher Durchschnittsbesuch

der beiden Häuser von 20—25 C00 Menschen

gegenübersteht. Gewiß, das Motiv für den

Besuch ist bei der Mehrzahl reine Neugierde.

Aber das macht gar nichts.^ Wenn man den

Neugierigen brauchbare F '1

drückt, wenn sie die

Anschläge über die

jeßt reich ausgebauten

öffentlichen Führungen

lesen, so werden sie

schon wiederkommen.

Und in der Tat auch

hier liegen bereits

interessante Zahlen

vor. Der Gesamtführer

durch die Berliner

(Kunst-) Museen (unter

Ausschluß derNational-

galerie), der zu dem

ungewöhnlich niederen

Preis von 2 M. ver-

kauft wird und der

schon in seinem Äuße-

ren ein modernes Ge-

sicht zeigt, wurde in

zwei Monaten in 2500

Exemplaren verkauft.

Eine ganz gewaltige

Verkaufssumme haben

die kleinen Publika-

tionen des Pergamon-

Museums aufzuweisen.

Das Merkblatt zu 10 Pf.

wurde in 35 000 Exem-

plaren verkauft, das

Bilderheftchen zu 50 Pf.

in 10 000 Exemplaren.

Beide sind schon in 2.

bzw. 3. Auflage er-

schienen.

Ergänzend treten zu

den Publikationen die

Führungen. Nicht

weniger als 1200 Lehrer

der höheren Lehr-

anstalten sind durch

das Provinzial-Schul-

kollegium zu Führun-

gen angemeldet, und

dazu kommen die zahl-

losen Schulen, Vereine

und Verbände, die alle

Museumswelt geführt sein wollen. Eine

außerordentliche Arbeitsanforderung für die

wissenschaftlichen Beamten. Die durch An-

schlag bekanntgegebenen öffentlichen Füh-

rungen sind an den Sonntagen im Pergamon-

Museum von etwa 300 Personen besucht wor-

den, die dafür einen Betrag von je 50 Pf. zu

Krankheit

freundlichen Aufforderung der

schon früher nachzukommen. Jeßt ist es mir

lieb, daß die Diskussion schon einigermaßen

übersehbar ist. Jeßt hat die gewiß einseitige

Beurteilung vom akademischen Lehrer her

vielleicht noch einen wesentlicheren Klang.

Unter den guten Worten, die die Diskussion

bis jeßt ergeben hat, ist wohl das kühnste der

erste Absaß von Hans Tießes sehr bedeuten-

dem Beitrage — etwa ein Saß wie dieser:

„Die Diskussion bewegt sich zwischen solchen,

die nicht sprechen wollen, und solchen, die

nicht sprechen können“. Das ist wahr. Die

meisten wissen mehr, als sie glauben sagen

zu dürfen. Soll etwas Wirkliches erreicht

werden, so darf man sich nicht scheuen, den

Anruch der Brutalität auf sich zu nehmen. Ich

werde das tun.

Die Diskussion hat im allgemeinen den

Ernst des Problems nicht in Frage gestellt,

geschweige denn seine Existenz. Ich sehe nur

einen einzigen Versuch, den Sinn der Unter-

handlungen, selbst ihre sittliche Grundlage,

vollständig zu ]eugnen; automatisch wurde

dabei auch das geistige Niveau gesenkt. Herr

Dr. Heinemann-Fleischmann erklärt die ganze,

von so viel ernsthaften und gut gesinnten

Menschen erörterte Frage für ausschließliche

Angelegenheit einer bestimmten Käufer- und

Verkäuferschicht; statt dieser eigenHich

alleinberechtigten Gruppe, hätten wesentlich

* Zu dem Vorschlag von Dr Turm Rottmann

(Nr. 33) nahmen bisher in der „Weltkuntt“ da, Wort“

Geh.-Rat Max J. Friedländer, Prof Dr F Spott-

müller, Dr. A. Gold, G. Brandmayer' Prof Dr

Winkler, Hofrat Prof. Dr. G. Glück, ’sir Charles

J. Holmes, Prof. Dr. Koetschau, Dr. Jos Stranskv

Hofrat Prof. Dr. H. Tietze, Dr. Heinemann-Fkisch’

mann, Prof. Dr. J. Baum, Prof. Dr. 0. Fischer Dr

J. B. de la Faille, Prof. Dr. H. Schmitz, Dir. Dr; Ei

Wiese, Dr. H. Leporini, Dr. W. Katz und R-A

B. Svenonius.

Ferdinand Boi, Bildnis einer Spanierin

Portrait d’une Espagnole — Portrait of a Spaniard

Holz — Bois — Panel, 71 : 57 cm

W. " ..

Wie haben in Nr. 33 unserer Zeitung die

Diskussion der Expertisen-Frage eröffnet*).

Im Verlauf dieser Erörterung sind die wesent-

lichsten Seiten des Problems von den ver-

schiedensten Gesichtspunkten aus beleuchtet

worden. Von den zahlreichen Zuschriften und

Beiträgen haben wir aus Platzmangel nur eine

kleine Auswahl bringen können. Doch erhielten

wir kürzlich einen Aufsatz von Herrn Geheim-

rat Prof. Dr. Wilhelm Pinder, München, der

uns so wichtig erscheint, daß wir ihn unseren

Lesern nicht vorenthalten möchten.

Getreu unser em stets vertretenen Prinzip der

Unparteilichkeit geben wir gleichzeitig Herrn

Dr. H einemann - Fleischmann, München,

Gelegenheit, sich zum Inhalt der Pinderschen

Ausführungen zu äußern.

Redaktion der „Weltkunst“

Geh. Rat Prof. Dr. Pinder:

hatte mich verhindert, der

Redaktion