12

WELTKUNST

Jahrg. IV, Nr. 49 vom 7. Dezember 1930

(Fortseßung von Seite 5)

.Ausstellung moderner österreichischer Malerei

in .Amerika

Fischerauer und des Konsuls Dr. Georg

Schmidt vor einem großen Kreise New Yorker

Kunstfreunde. Die Ausstellung, die bereits

in der „Madison Art Association“, Madison

(Wisc.) und in der „Renaissance Society" der

Chicagoer Universität gezeigt wurde, wird in

New York jeßt nur wenige Tage zu sehen

sein, denn sie wird im Laufe der nächsten

1% Jahre in einer Reihe amerikanischer Groß-

städte zur Schau gestellt werden. Die New

Yorker Presse widmete der Ausstellung über-

aus freundliche Besprechungen. Für den

Erfolg der Veranstaltung spricht, daß schon

in den ersten Tagen Werke von Sergius

Pauser, Paris Gütersloh und Alfred Wicken-

burg angekauft wurden.

eingegangen werden — die Repräsentation

junger moderner Kräfte sich zur Aufgabe

seßt, zeigt drei junge Holländer, verschieden

in ihrem Temperament, geeint in dem durch

gute handwerkliche Schulung untersiüßten

Streben nach Form und Überwindung und

Vertiefung des Naturvorbildes: Pyke Koch,

Kor Postma und Karel Willink. Besonders der

erstgenannte, bisweilen an Otto Dix anklin-

gend, läßt gefestigte Umrisse erkennen, die

eine vielversprechende Entwicklung erwarten

lassen. — Bei C. van Lier zeigt der in

Italien und Paris geschulte Ungar Franz von

Bolcskey kompositionell wohl gefügte, selb-

ständig und fein erfaßte Landschaften voll

freier Farbigkeit. Unter den übrigen jungen

Künstlern fällt das starke Talent des

Holländers W. Schuhmacher durch gepflegte

Bildnisse und ausgezeichnete Landschaften

auf. Derselbe Kunstsalon widmet sich im

speziellen der Pflege der außereuropäischen,

vor allem exotischen Kunst und hat

auf diesem Gebiete eine nach Umfang und

Qualität so einzigartige Sammlung aufzu-

weisen, wie sie wohl, außer in Paris, heute

an keiner anderen Stelle Europas im Handel

anzutreffen sein dürfte.

Dr. W. R. D e u s c h

Aus dem Amsterdamer Kunsthandel

Der Bildhauer Degas

Von Gustav Delbanco, London

Amsterdam, Ende November 1930

Obgleich sich die wirtschaftliche De-

pression in einem Lande wie Holland, dem

aus kulturgeographischen Gründen eine

Mittlerrolle zwischen dem mitteleuropäischen

Kontinent und den angelsächsischen Ländern

zufällt, ebenfalls in starkem Maße bemerkbar

macht, kann nicht übersehen werden, daß die

momentane Stagnation gerade dem holländi-

schen Kunsthandel, wie vor allem die ein-

drucksvolle Ausstellung des Hauses Goud-

stikker zeigt, außergewöhnliche Möglichkeiten

zum Erwerb auserlesener Werke gibt. Im

Vordergrund sieht naturgemäß immer die

holländische Malerei des 17. Jahrhunderts, auf

deren Gebiet gerade auch der Forscher in den

Amsterdamer Galerien immer neue Ent-

deckungen machen kann, die das Bild einzel-

ner Hauptmeister wie besonders der großen

Landschafter Jacob van Ruisdael oder Jan

van Goyen beträchtlich erweitern.

So findet man, um mit bisher unbekannten

Ruisdaels zu beginnen, außer den an anderer

Stelle zu besprechenden beiden Stücken bei

Goudstikker eine große, wundervoll erhaltene

„Stürmische See“ aus der Mitte der vierziger

Jahre bei E. W. D u i t s, dessen Sammlung auch

kleinerer und unbekannterer Meister sich

durch ein besonders hohes Niveau und eine

außerordentliche Gepflegtheit auszeichnet. Ein

kleiner Pieter Molijn erinnert in Komposition

und farbiger Behandlung an die Werke aus

der besten Zeit Jacobs, Landschaften von

Wijnants und dem als Landschafter kaum be-

kannten Zwoller Meister Hendrik ten Oever

dürfen als beachtenswerte Leistungen der

holländischen Kleinmeister bewertet werden.

Unberührt und ohne die geringste Retouche

präsentiert sich eine große Flußlandschaft von

Salomon van Ruisdael, wie eine zeichnerisch

erfaßte, grisaillenhaft behandelte große

„Marine" Willem van de Veldes von 1649.

Eine Überraschung bietet das wundervolle

Bildnis einer Spanierin von Ferdinand Boi,

nicht nur durch das Sujet, sondern vor allem

die malerische Formenfülle und klassische

Räumlichkeit an Murillo erinnernd (Abbil-

dung Seite 3).

Eine ähnliche Seelandschafl von Jacob van

Ruisdael wie die oben erwähnte, derselben

Epoche im Schaffen des Malers angehörend,

besißt die Galerie Hoogendijk, aus deren

wie üblich reichen Beständen vor allem auf

das tadellose, helle und klare Kircheninterieur

von Emanuel de Witte und Landschaften von

Goyen und S. de Vlieger hingewiesen sei.

Kunstgeschichilich besonders interessant

zwei Werke bei Dr. Alfred Pauli: eine

farbig unerhört reizvolle „Opferszene", in

stillebenhaften Details bereits die Kunst

Renoirs vorausahnen lassend, bildet ein

typisches Frühwerk Fragonards mit nicht zu

übersehenden niederländischen Einflüssen;

eine späte Flachlandschaff van Goyens aus

den fünfziger Jahren, vor dem ganz tief ge-

legten Horizont streifenmäßig parallel zum

Bildrand angelegt, erinnert an die großartig-

sten Landschafisdarstellungen Rembrandts

und scheint entwicklungsgeschichtlich eine

Oberleitung zu den „Haarlemer Bleichen" von

Ruisdael zu bilden. Daneben findet in dieser

Galerie die französische Malerei des 19. Jahr-

hunderts eine besondere Pflege: Neben klei-

nen Landschaften von Daubigny und Corot

trifft man ein schönes Stilleben von Courbei

sowie ein Bildnis von dessen Schwester, eine

außerordentlich impressionistische Skizze von

Daumier u. a. m. an.

Bei R. W. P. d e V r i e s findet eine kleine,

aber wichtige Ausstellung von alten Gemälden

statt. Am meisten interessieren hier vier

Bildnisse, die kürzlich aus dem Besiß der

Familie Dolfin Tron in Venedig erworben wer-

den konnten und unter denen das repräsen-

tativste ein großartiges Halbfigurenbildnis

eines Conte Dolfin von Tizian ist. Das Ge-

mälde, Anfang der fünfziger Jahre entstanden,

ist in Haltung und Geste so großartig, in der

Farbe so leuchtend, in der psychologischen

Durchdringung so einmalig, daß es zu den

Hauptwerken aus Tizians später Zeit gerech-

net werden darf (Abbildung Seite 3).

Aus dem gleichen Besiß stammen Longhis

schöne Bildnisse der Caterina Dolfin Tron und

ihres Gatten, jener interessanten Frau, deren

abenteuerliches Leben kürzlich von Gino

Damerini in einer fesselnden Monographie

festgehalten wurde, sowie, von der Hand des-

selben Meisters, das „Kegelspiel“, dessen

Gegenstück sich im Palazzo Giovanelli be-

findet und das in seiner außerordentlichen

malerischen Brillanz an den frühen Watteau

anklingt. Um diesen Grundstock gruppieren

sich eine Anzahl nicht weniger hervorragender

Werke: Von Ochterfelt ein ungemein ge-

schmackvolles, ganz auf graue und leuchtend

gelbe Töne gestelltes Interieur (Abbildung

Seite 3), von Vigee-Lebrun das im-

pressionistisch anmutende Bildnis der Mlle.

Lavigne und ein Kopf eines schlafenden Mäd-

chens, von Greuze ein hervorragendes frühes

Bildnis, ernst und groß erfaßt, und, an der

Grenze der Neuzeit, ein Selbstporträt von

David.

Ein besonderer Raum dient der Aus-

stellung einer Sammlung von Handzeich-

nungen des 17. und 18. Jahrhunderts aus

dem ehern. Besiß von Dr. Hans Wendland,

über die ein gut ausgestatteter Katalog orien-

tiert. Sie gruppiert sich um ein von diesem

Kenner entdecktes Album mit über zwanzig

Handzeichnungen G. B. Tiepotos, die zum

großen Teile in dem grundlegenden Werk von

Hadeln abgebildet wurden. Zu den herrlich-

sten Blättern dieser erlesenen Kollektion

dürfen eine Anbetung der Madonna in Kreide,

der Kopf eines bärtigen Mannes, wohl des-

selben, der als Vorbild für eine Anzahl von

Gemälden gleicher Art diente, ferner einige

der virtuosen, flüchtigen Skizzen vonEngeln und

Frauenköpfen gerechnet werden. Von den wei-

teren hervorragenden Stücken nennen wir die

Studie einer nackten Frau von Rembrandt aus

der Sammlung R. Pelßer, die Kreidezeichnung

eines stehenden Mannes von derselben Hand,

großartige Landschaftsblätter von Fragonard,

Hubert Robert und Guardi, mehrere herrliche

Zeichnungen von Watteau, Boucher, Baudoin,

Tinioretto und Jordaens. Eine Sammlung von

solcher Importanz dürfte in den leßten Jahren

kaum am Markte gewesen sein.

Wichtige Einzelblätter an Handzeichnungen

sieht man bei Dr. N. Beets. Eine seltene

und außergewöhnliche Entdeckung dieses

Kenners bedeutet die Federzeichnung einer

Madonna von Dürer, die seitenverkehrte Vor-

zeichnung zu dem Stich B. 38 mit dem Datum

1520. Unter den späten Handzeichnungen

fallen ein qualitätvolles Blatt von Fragonard

aus der Folge der Illustrationen zu Ariosis

„Orlando furioso“ sowie Arbeiten von

van Dyck, Tiepolo und Watteau auf, unter den

hier immer gut vertretenen Glasfenstern frühe

Stücke des 16. Jahrhunderts wie die inter-

essante Rundscheibe von Dirk Vellaert, unter

den Gemälden der späten Meister köstliche

Leckerbissen wie eine entzückende Landschaft

von de Hees und der interessante, französi-

sierende Plafondentwurf von Jacob de Wit.

Auch die moderne Kunst findet in

Amsterdam immer stärkere Anteilnahme.

P. d e B o e r, der neben der alten Kunst — auf

die am 9. Dezember beginnende Ausstellung

„Landschaften de Mompers und seiner Zeit-

genossen“ soll an anderer Stelle ausführlich

In ihren Londoner Räumen zeigen A b d y

& C o. die vollständige Reihe der von Hebrard

so meisterlich gefertigten Bronzen nach den

Wachsmodellen, dem bildhauerischen Nachlaß

Degas’. Flechtheim ließ sie vor einigen

Jahren in Berlin sehen, London ist mit dieser

Ausstellung zum erstenmal Gelegenheit ge-

geben, einen umfassenden Überblick über

dieses ungewöhnliche künstlerische Werk zu

gewinnen. Einzig steht es da, als ein reich-

haltiges bildhauerisches Schaffen im Leben

eines der größten Maler des leßten Jahr-

hunderts, isolierter noch in der Geschichte der

Skulptur dieses Zeitalters, das ausschließlicher

als je ein anderes vor ihm seinen Ausdruck in

der Malerei fand. Degas — so scheint es —

hat in diesen Figuren der Tänzerinnen

und Pferde nach einem leßten und end-

gültigen Sichklarwerden über die Körper in

ihren Bewegungen gesucht, nach einer Gegen-

wärtigkeit, wie sie die zweidimensionale Form

des Bildes kaum aufnehmen kann. In seinem

malerischen Wirken bricht diese Tendenz

allenthalben stark durch. Er stellt sich ganz

nah vor die Dinge, der Körper schwillt aus

dem weichen Raum vor, er wird beängstigend

deutlich in seiner Materie, er lockt, daß man

ihn greife, abtaste, sein Volumen fühle. Die

Lust Pygmalions treibt ihn fast an die Grenze,

der Trieb, das Leßte zu wagen, die Wirklich-

keit in ihrer ganzen Einmaligkeit zu halten,

jene unbeschreibliche Lust, mit der ihre nächste

Nähe die Sinne betäubt, einzufangen, das

kämpft mit der Begabung des Künstlers, zu

einer eigenen Formenwelt durchzudringen,

Synthese zu schaffen, im Abstand und Über-

blick Zusammenklänge zu formen. Degas

bringt damit ein Erbteil Ingres’ hinüber in

den Kreis seiner eigentlichen Zeitgenossen, er

hat sich als Einzelner gefühlt, und er steht in

der Tat auch außerhalb der Schule der Im-

pressionisten. In seiner Plastik konnte das

reine Verwirklichung finden, was in den

Bildern irgendwie unerlöst bleibt und fast zur

Zerstörung treibt: das Greifbare, das Nicht-

nur-Scheinbare, die Bewegung, die den drei-

dimensionalen Raum teilt. Und wenn, so ge-

sehen, der Plastiker Degas die leßte Er-

gänzung des Malers Degas wird, so lebt doch

wiederum in den Skulpturen manches, das

seinen Ursprung im Malerischen hat. Nicht

etwa, daß hier ein Spiel der Oberfläche Be-

deutung hätte: es sind skizzenhaft schnell ge-

knetete Figuren, die als Ganzes aufgefaßt

sind, wo das Detail seine Rolle verliert. Auch

sind sie keineswegs linear, reliefhaft, mit der

Betonung der Umrisse gesehen, sondern ge-

rade nur aus dem fließenden Zusammenhang

der Ansichten, als wirkliche Raumkörper be-

greifbar. Die Ahnung ihres Zusammenhanges

mit dem Schaffen eines Malers leitet sich viel-

mehr aus dem, was dargestellt wird, als aus

dem, w i e es dargestellt wird, her. In ihnen

ist in gewisser Weise die leßte und reinste

Möglichkeit einer geformten Bewegung ge-

geben. Der Körper erst macht den Raum be-

greifbar, er teilt ihn auf, schafft Beziehungen

im Leeren, und bringt so das Unerkannte in

die Wirklichkeit des Bewußtseins. Glückliche

Momente des Tanzes, da sich die Glieder

lösen, hinausgreifen und in immer neuer

Variante ein Ausgleich, die Balance gefunden

wird.

Rodin ist der Mittelpunkt für die Skulptur

des leßten Jahrhunderts. Verständlich, daß

man Degas an ihm mißt. Es sieht wie das

Verhängnis des Schicksals aus, daß Rodin

mit seiner großen Begabung in jener Zeit kam,

deren Blick so einseitig dem Malerischen offen

stand. Ihm war alles Bewegung, das Psychische

als das Stetig-Wandelbare bekam seine ver-

heerende Macht. Der Körper war nicht mehr

zu bannen, er verlor sich in den Rausch einer

ewigen Metamorphose. Seien wir so ver-

ständig, den Umfang seines bildhauerischen

Werkes, seine heiße Phantasie nicht zu ver-

gessen, — unsere Liebe aber gilt Degas. Sie

gilt diesem viel kleineren und skizzenhaften

Oeuvre, das aber in wunderbarer Weise in

einer Epoche schrankenloser Verneinung des

Plastischen ein Bekenntnis zu der greifbaren

Form, dem Körper, dem Tanze ist. Degas’

Plastiken gehören dem 19. Jahrhundert und

gehören Frankreich. In der glücklichen

Leichtigkeit des Formens, dem Frohsinn der

Bewegung liegt ein Erbe Watteaus und Fal-

conets, das Frankreich nicht wieder verlor. In

dem Zwiespalt eines hart zugreifenden Rea-

lismus und einer freien künstlerischen Ab-

straktion, der Verbindung einer blißhaft auf-

nehmenden Anschauung und einer gültigen

Geseßlichkeif findet sich eine Problematik, die,

obgleich als solche sicherlich allen Zeiten ge-

meinsam, in dieser besonderen Gestalt eben

eine Antithese des 19. Jahrhunderts ist. Es ist

die Gegensäßlichkeit Ingres und Manet, Corot

und Courbet, Renoir und Rodin. Vielleicht

steht Degas von allen großen Meistern seines

Zeitalters Corot am nächsten. Er kennt den

Ernst des Klassischen, das Lächeln des Ro-

koko und steht in der Zeit, die die leßte

Konsequenz einer jahrhundertelangen Ent-

wicklung vollzieht. Corot war simpler, Degas

treibt es zu Wagnissen. Er unternimmt etwas

gegen die Kompetenz, die er als Zeitgenosse

und als Maler hat. Es gelang, und er schuf

damit Dinge, die heute für uns zu den stärk-

sten beispielhaften Werten gehören, die uns

seine Generation hinterließ.

Die zukünftige Biennale

von Venedig

(Von unserem römischen Korre-

spondenten)

Im Bibliothekssaal für zeitgenössische

Kunst im Dogenpalast von Venedig hat, ein-

berufen von dem Präsidenten der Aus-

sfellungsleitung, on. Conte Volpi di Misurata,

soeben eine Versammlung der ausländischen

Vertreter jener Länder stattgefunden, die an

der XVIII. Biennale teilnehmen werden.

Deutschland war durch Dr. Hans Posse ver-

treten, ferner nahmen Repräsentanten Groß-

britanniens, der Vereinigten Staaten, Bel-

giens, Ungarns und Spaniens an der Ver-

sammlung teil. In dieser Versammlung wur-

den zunächst die Ergebnisse der diesjährigen

Ausstellung bekanntgegeben. Troß der

schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse ist die

Besucherzahl gegenüber der Biennale 1928

gestiegen. Die Verkäufe aber sind nur um

ein Geringes hinter denen der vorigen Aus-

stellung zurückgeblieben. Für die nächste

Biennale haben Verhandlungen mit Polen,

Dänemark, der Schweiz und Griechenland

stattgefunden, die die Schaffung eigener

Pavillons für die betreffenden Länder zum

Ziele hatten. Diese Verhandlungen sind

glücklich zu Ende geführt worden, so daß für

(Forfseßung auf Seite 24)

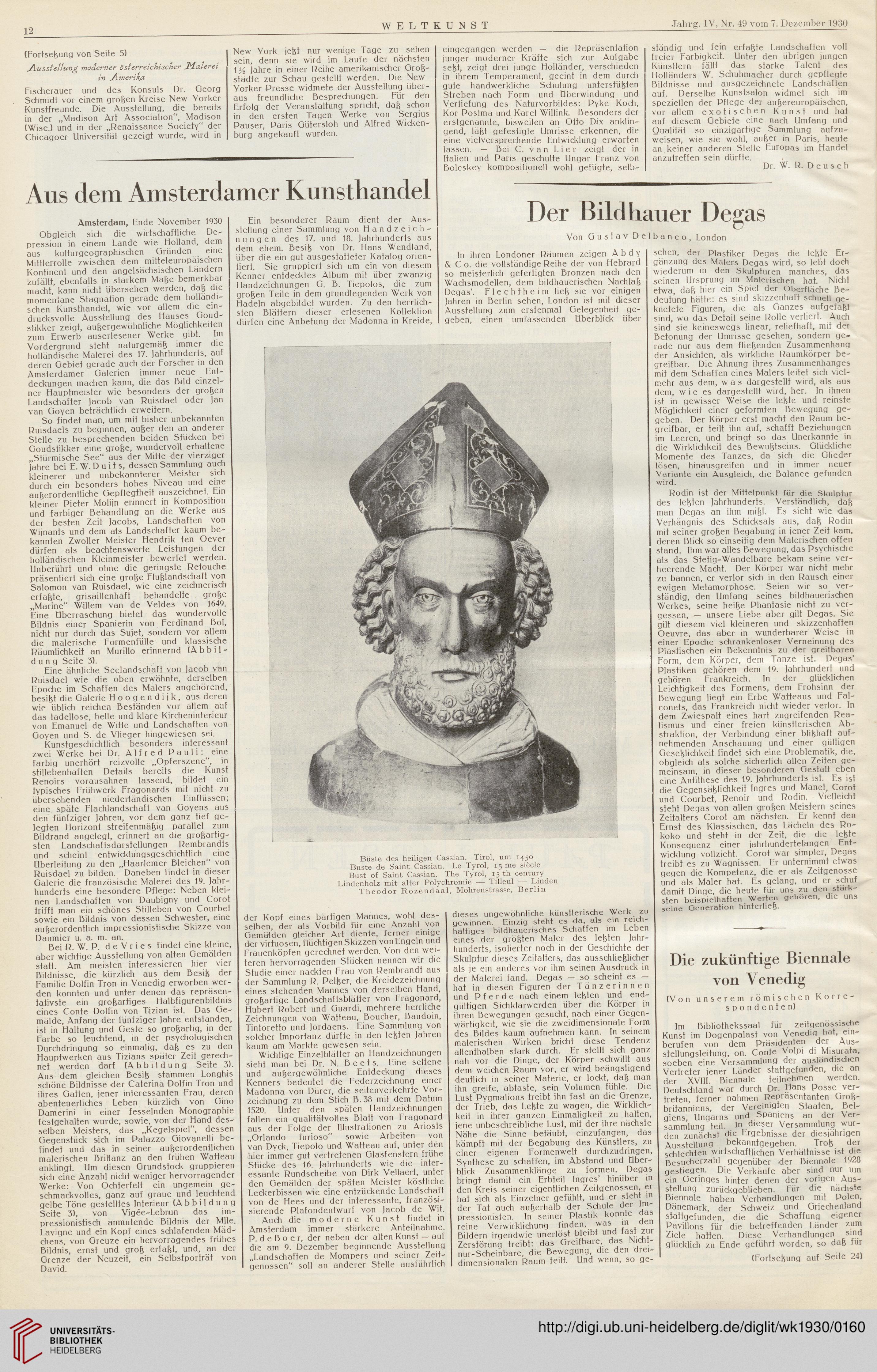

Büste des heiligen Cassian. Tirol, um 1450

Büste de Saint Cassian. Le Tyrol, 15 me siecle

Bust of Saint Cassian. The Tyrol, 15 th Century

Lindenholz mit alter Polychromie — Tilleul — Linden

Theodor Rozendaal, Mohrenstrasse, Berlin

WELTKUNST

Jahrg. IV, Nr. 49 vom 7. Dezember 1930

(Fortseßung von Seite 5)

.Ausstellung moderner österreichischer Malerei

in .Amerika

Fischerauer und des Konsuls Dr. Georg

Schmidt vor einem großen Kreise New Yorker

Kunstfreunde. Die Ausstellung, die bereits

in der „Madison Art Association“, Madison

(Wisc.) und in der „Renaissance Society" der

Chicagoer Universität gezeigt wurde, wird in

New York jeßt nur wenige Tage zu sehen

sein, denn sie wird im Laufe der nächsten

1% Jahre in einer Reihe amerikanischer Groß-

städte zur Schau gestellt werden. Die New

Yorker Presse widmete der Ausstellung über-

aus freundliche Besprechungen. Für den

Erfolg der Veranstaltung spricht, daß schon

in den ersten Tagen Werke von Sergius

Pauser, Paris Gütersloh und Alfred Wicken-

burg angekauft wurden.

eingegangen werden — die Repräsentation

junger moderner Kräfte sich zur Aufgabe

seßt, zeigt drei junge Holländer, verschieden

in ihrem Temperament, geeint in dem durch

gute handwerkliche Schulung untersiüßten

Streben nach Form und Überwindung und

Vertiefung des Naturvorbildes: Pyke Koch,

Kor Postma und Karel Willink. Besonders der

erstgenannte, bisweilen an Otto Dix anklin-

gend, läßt gefestigte Umrisse erkennen, die

eine vielversprechende Entwicklung erwarten

lassen. — Bei C. van Lier zeigt der in

Italien und Paris geschulte Ungar Franz von

Bolcskey kompositionell wohl gefügte, selb-

ständig und fein erfaßte Landschaften voll

freier Farbigkeit. Unter den übrigen jungen

Künstlern fällt das starke Talent des

Holländers W. Schuhmacher durch gepflegte

Bildnisse und ausgezeichnete Landschaften

auf. Derselbe Kunstsalon widmet sich im

speziellen der Pflege der außereuropäischen,

vor allem exotischen Kunst und hat

auf diesem Gebiete eine nach Umfang und

Qualität so einzigartige Sammlung aufzu-

weisen, wie sie wohl, außer in Paris, heute

an keiner anderen Stelle Europas im Handel

anzutreffen sein dürfte.

Dr. W. R. D e u s c h

Aus dem Amsterdamer Kunsthandel

Der Bildhauer Degas

Von Gustav Delbanco, London

Amsterdam, Ende November 1930

Obgleich sich die wirtschaftliche De-

pression in einem Lande wie Holland, dem

aus kulturgeographischen Gründen eine

Mittlerrolle zwischen dem mitteleuropäischen

Kontinent und den angelsächsischen Ländern

zufällt, ebenfalls in starkem Maße bemerkbar

macht, kann nicht übersehen werden, daß die

momentane Stagnation gerade dem holländi-

schen Kunsthandel, wie vor allem die ein-

drucksvolle Ausstellung des Hauses Goud-

stikker zeigt, außergewöhnliche Möglichkeiten

zum Erwerb auserlesener Werke gibt. Im

Vordergrund sieht naturgemäß immer die

holländische Malerei des 17. Jahrhunderts, auf

deren Gebiet gerade auch der Forscher in den

Amsterdamer Galerien immer neue Ent-

deckungen machen kann, die das Bild einzel-

ner Hauptmeister wie besonders der großen

Landschafter Jacob van Ruisdael oder Jan

van Goyen beträchtlich erweitern.

So findet man, um mit bisher unbekannten

Ruisdaels zu beginnen, außer den an anderer

Stelle zu besprechenden beiden Stücken bei

Goudstikker eine große, wundervoll erhaltene

„Stürmische See“ aus der Mitte der vierziger

Jahre bei E. W. D u i t s, dessen Sammlung auch

kleinerer und unbekannterer Meister sich

durch ein besonders hohes Niveau und eine

außerordentliche Gepflegtheit auszeichnet. Ein

kleiner Pieter Molijn erinnert in Komposition

und farbiger Behandlung an die Werke aus

der besten Zeit Jacobs, Landschaften von

Wijnants und dem als Landschafter kaum be-

kannten Zwoller Meister Hendrik ten Oever

dürfen als beachtenswerte Leistungen der

holländischen Kleinmeister bewertet werden.

Unberührt und ohne die geringste Retouche

präsentiert sich eine große Flußlandschaft von

Salomon van Ruisdael, wie eine zeichnerisch

erfaßte, grisaillenhaft behandelte große

„Marine" Willem van de Veldes von 1649.

Eine Überraschung bietet das wundervolle

Bildnis einer Spanierin von Ferdinand Boi,

nicht nur durch das Sujet, sondern vor allem

die malerische Formenfülle und klassische

Räumlichkeit an Murillo erinnernd (Abbil-

dung Seite 3).

Eine ähnliche Seelandschafl von Jacob van

Ruisdael wie die oben erwähnte, derselben

Epoche im Schaffen des Malers angehörend,

besißt die Galerie Hoogendijk, aus deren

wie üblich reichen Beständen vor allem auf

das tadellose, helle und klare Kircheninterieur

von Emanuel de Witte und Landschaften von

Goyen und S. de Vlieger hingewiesen sei.

Kunstgeschichilich besonders interessant

zwei Werke bei Dr. Alfred Pauli: eine

farbig unerhört reizvolle „Opferszene", in

stillebenhaften Details bereits die Kunst

Renoirs vorausahnen lassend, bildet ein

typisches Frühwerk Fragonards mit nicht zu

übersehenden niederländischen Einflüssen;

eine späte Flachlandschaff van Goyens aus

den fünfziger Jahren, vor dem ganz tief ge-

legten Horizont streifenmäßig parallel zum

Bildrand angelegt, erinnert an die großartig-

sten Landschafisdarstellungen Rembrandts

und scheint entwicklungsgeschichtlich eine

Oberleitung zu den „Haarlemer Bleichen" von

Ruisdael zu bilden. Daneben findet in dieser

Galerie die französische Malerei des 19. Jahr-

hunderts eine besondere Pflege: Neben klei-

nen Landschaften von Daubigny und Corot

trifft man ein schönes Stilleben von Courbei

sowie ein Bildnis von dessen Schwester, eine

außerordentlich impressionistische Skizze von

Daumier u. a. m. an.

Bei R. W. P. d e V r i e s findet eine kleine,

aber wichtige Ausstellung von alten Gemälden

statt. Am meisten interessieren hier vier

Bildnisse, die kürzlich aus dem Besiß der

Familie Dolfin Tron in Venedig erworben wer-

den konnten und unter denen das repräsen-

tativste ein großartiges Halbfigurenbildnis

eines Conte Dolfin von Tizian ist. Das Ge-

mälde, Anfang der fünfziger Jahre entstanden,

ist in Haltung und Geste so großartig, in der

Farbe so leuchtend, in der psychologischen

Durchdringung so einmalig, daß es zu den

Hauptwerken aus Tizians später Zeit gerech-

net werden darf (Abbildung Seite 3).

Aus dem gleichen Besiß stammen Longhis

schöne Bildnisse der Caterina Dolfin Tron und

ihres Gatten, jener interessanten Frau, deren

abenteuerliches Leben kürzlich von Gino

Damerini in einer fesselnden Monographie

festgehalten wurde, sowie, von der Hand des-

selben Meisters, das „Kegelspiel“, dessen

Gegenstück sich im Palazzo Giovanelli be-

findet und das in seiner außerordentlichen

malerischen Brillanz an den frühen Watteau

anklingt. Um diesen Grundstock gruppieren

sich eine Anzahl nicht weniger hervorragender

Werke: Von Ochterfelt ein ungemein ge-

schmackvolles, ganz auf graue und leuchtend

gelbe Töne gestelltes Interieur (Abbildung

Seite 3), von Vigee-Lebrun das im-

pressionistisch anmutende Bildnis der Mlle.

Lavigne und ein Kopf eines schlafenden Mäd-

chens, von Greuze ein hervorragendes frühes

Bildnis, ernst und groß erfaßt, und, an der

Grenze der Neuzeit, ein Selbstporträt von

David.

Ein besonderer Raum dient der Aus-

stellung einer Sammlung von Handzeich-

nungen des 17. und 18. Jahrhunderts aus

dem ehern. Besiß von Dr. Hans Wendland,

über die ein gut ausgestatteter Katalog orien-

tiert. Sie gruppiert sich um ein von diesem

Kenner entdecktes Album mit über zwanzig

Handzeichnungen G. B. Tiepotos, die zum

großen Teile in dem grundlegenden Werk von

Hadeln abgebildet wurden. Zu den herrlich-

sten Blättern dieser erlesenen Kollektion

dürfen eine Anbetung der Madonna in Kreide,

der Kopf eines bärtigen Mannes, wohl des-

selben, der als Vorbild für eine Anzahl von

Gemälden gleicher Art diente, ferner einige

der virtuosen, flüchtigen Skizzen vonEngeln und

Frauenköpfen gerechnet werden. Von den wei-

teren hervorragenden Stücken nennen wir die

Studie einer nackten Frau von Rembrandt aus

der Sammlung R. Pelßer, die Kreidezeichnung

eines stehenden Mannes von derselben Hand,

großartige Landschaftsblätter von Fragonard,

Hubert Robert und Guardi, mehrere herrliche

Zeichnungen von Watteau, Boucher, Baudoin,

Tinioretto und Jordaens. Eine Sammlung von

solcher Importanz dürfte in den leßten Jahren

kaum am Markte gewesen sein.

Wichtige Einzelblätter an Handzeichnungen

sieht man bei Dr. N. Beets. Eine seltene

und außergewöhnliche Entdeckung dieses

Kenners bedeutet die Federzeichnung einer

Madonna von Dürer, die seitenverkehrte Vor-

zeichnung zu dem Stich B. 38 mit dem Datum

1520. Unter den späten Handzeichnungen

fallen ein qualitätvolles Blatt von Fragonard

aus der Folge der Illustrationen zu Ariosis

„Orlando furioso“ sowie Arbeiten von

van Dyck, Tiepolo und Watteau auf, unter den

hier immer gut vertretenen Glasfenstern frühe

Stücke des 16. Jahrhunderts wie die inter-

essante Rundscheibe von Dirk Vellaert, unter

den Gemälden der späten Meister köstliche

Leckerbissen wie eine entzückende Landschaft

von de Hees und der interessante, französi-

sierende Plafondentwurf von Jacob de Wit.

Auch die moderne Kunst findet in

Amsterdam immer stärkere Anteilnahme.

P. d e B o e r, der neben der alten Kunst — auf

die am 9. Dezember beginnende Ausstellung

„Landschaften de Mompers und seiner Zeit-

genossen“ soll an anderer Stelle ausführlich

In ihren Londoner Räumen zeigen A b d y

& C o. die vollständige Reihe der von Hebrard

so meisterlich gefertigten Bronzen nach den

Wachsmodellen, dem bildhauerischen Nachlaß

Degas’. Flechtheim ließ sie vor einigen

Jahren in Berlin sehen, London ist mit dieser

Ausstellung zum erstenmal Gelegenheit ge-

geben, einen umfassenden Überblick über

dieses ungewöhnliche künstlerische Werk zu

gewinnen. Einzig steht es da, als ein reich-

haltiges bildhauerisches Schaffen im Leben

eines der größten Maler des leßten Jahr-

hunderts, isolierter noch in der Geschichte der

Skulptur dieses Zeitalters, das ausschließlicher

als je ein anderes vor ihm seinen Ausdruck in

der Malerei fand. Degas — so scheint es —

hat in diesen Figuren der Tänzerinnen

und Pferde nach einem leßten und end-

gültigen Sichklarwerden über die Körper in

ihren Bewegungen gesucht, nach einer Gegen-

wärtigkeit, wie sie die zweidimensionale Form

des Bildes kaum aufnehmen kann. In seinem

malerischen Wirken bricht diese Tendenz

allenthalben stark durch. Er stellt sich ganz

nah vor die Dinge, der Körper schwillt aus

dem weichen Raum vor, er wird beängstigend

deutlich in seiner Materie, er lockt, daß man

ihn greife, abtaste, sein Volumen fühle. Die

Lust Pygmalions treibt ihn fast an die Grenze,

der Trieb, das Leßte zu wagen, die Wirklich-

keit in ihrer ganzen Einmaligkeit zu halten,

jene unbeschreibliche Lust, mit der ihre nächste

Nähe die Sinne betäubt, einzufangen, das

kämpft mit der Begabung des Künstlers, zu

einer eigenen Formenwelt durchzudringen,

Synthese zu schaffen, im Abstand und Über-

blick Zusammenklänge zu formen. Degas

bringt damit ein Erbteil Ingres’ hinüber in

den Kreis seiner eigentlichen Zeitgenossen, er

hat sich als Einzelner gefühlt, und er steht in

der Tat auch außerhalb der Schule der Im-

pressionisten. In seiner Plastik konnte das

reine Verwirklichung finden, was in den

Bildern irgendwie unerlöst bleibt und fast zur

Zerstörung treibt: das Greifbare, das Nicht-

nur-Scheinbare, die Bewegung, die den drei-

dimensionalen Raum teilt. Und wenn, so ge-

sehen, der Plastiker Degas die leßte Er-

gänzung des Malers Degas wird, so lebt doch

wiederum in den Skulpturen manches, das

seinen Ursprung im Malerischen hat. Nicht

etwa, daß hier ein Spiel der Oberfläche Be-

deutung hätte: es sind skizzenhaft schnell ge-

knetete Figuren, die als Ganzes aufgefaßt

sind, wo das Detail seine Rolle verliert. Auch

sind sie keineswegs linear, reliefhaft, mit der

Betonung der Umrisse gesehen, sondern ge-

rade nur aus dem fließenden Zusammenhang

der Ansichten, als wirkliche Raumkörper be-

greifbar. Die Ahnung ihres Zusammenhanges

mit dem Schaffen eines Malers leitet sich viel-

mehr aus dem, was dargestellt wird, als aus

dem, w i e es dargestellt wird, her. In ihnen

ist in gewisser Weise die leßte und reinste

Möglichkeit einer geformten Bewegung ge-

geben. Der Körper erst macht den Raum be-

greifbar, er teilt ihn auf, schafft Beziehungen

im Leeren, und bringt so das Unerkannte in

die Wirklichkeit des Bewußtseins. Glückliche

Momente des Tanzes, da sich die Glieder

lösen, hinausgreifen und in immer neuer

Variante ein Ausgleich, die Balance gefunden

wird.

Rodin ist der Mittelpunkt für die Skulptur

des leßten Jahrhunderts. Verständlich, daß

man Degas an ihm mißt. Es sieht wie das

Verhängnis des Schicksals aus, daß Rodin

mit seiner großen Begabung in jener Zeit kam,

deren Blick so einseitig dem Malerischen offen

stand. Ihm war alles Bewegung, das Psychische

als das Stetig-Wandelbare bekam seine ver-

heerende Macht. Der Körper war nicht mehr

zu bannen, er verlor sich in den Rausch einer

ewigen Metamorphose. Seien wir so ver-

ständig, den Umfang seines bildhauerischen

Werkes, seine heiße Phantasie nicht zu ver-

gessen, — unsere Liebe aber gilt Degas. Sie

gilt diesem viel kleineren und skizzenhaften

Oeuvre, das aber in wunderbarer Weise in

einer Epoche schrankenloser Verneinung des

Plastischen ein Bekenntnis zu der greifbaren

Form, dem Körper, dem Tanze ist. Degas’

Plastiken gehören dem 19. Jahrhundert und

gehören Frankreich. In der glücklichen

Leichtigkeit des Formens, dem Frohsinn der

Bewegung liegt ein Erbe Watteaus und Fal-

conets, das Frankreich nicht wieder verlor. In

dem Zwiespalt eines hart zugreifenden Rea-

lismus und einer freien künstlerischen Ab-

straktion, der Verbindung einer blißhaft auf-

nehmenden Anschauung und einer gültigen

Geseßlichkeif findet sich eine Problematik, die,

obgleich als solche sicherlich allen Zeiten ge-

meinsam, in dieser besonderen Gestalt eben

eine Antithese des 19. Jahrhunderts ist. Es ist

die Gegensäßlichkeit Ingres und Manet, Corot

und Courbet, Renoir und Rodin. Vielleicht

steht Degas von allen großen Meistern seines

Zeitalters Corot am nächsten. Er kennt den

Ernst des Klassischen, das Lächeln des Ro-

koko und steht in der Zeit, die die leßte

Konsequenz einer jahrhundertelangen Ent-

wicklung vollzieht. Corot war simpler, Degas

treibt es zu Wagnissen. Er unternimmt etwas

gegen die Kompetenz, die er als Zeitgenosse

und als Maler hat. Es gelang, und er schuf

damit Dinge, die heute für uns zu den stärk-

sten beispielhaften Werten gehören, die uns

seine Generation hinterließ.

Die zukünftige Biennale

von Venedig

(Von unserem römischen Korre-

spondenten)

Im Bibliothekssaal für zeitgenössische

Kunst im Dogenpalast von Venedig hat, ein-

berufen von dem Präsidenten der Aus-

sfellungsleitung, on. Conte Volpi di Misurata,

soeben eine Versammlung der ausländischen

Vertreter jener Länder stattgefunden, die an

der XVIII. Biennale teilnehmen werden.

Deutschland war durch Dr. Hans Posse ver-

treten, ferner nahmen Repräsentanten Groß-

britanniens, der Vereinigten Staaten, Bel-

giens, Ungarns und Spaniens an der Ver-

sammlung teil. In dieser Versammlung wur-

den zunächst die Ergebnisse der diesjährigen

Ausstellung bekanntgegeben. Troß der

schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse ist die

Besucherzahl gegenüber der Biennale 1928

gestiegen. Die Verkäufe aber sind nur um

ein Geringes hinter denen der vorigen Aus-

stellung zurückgeblieben. Für die nächste

Biennale haben Verhandlungen mit Polen,

Dänemark, der Schweiz und Griechenland

stattgefunden, die die Schaffung eigener

Pavillons für die betreffenden Länder zum

Ziele hatten. Diese Verhandlungen sind

glücklich zu Ende geführt worden, so daß für

(Forfseßung auf Seite 24)

Büste des heiligen Cassian. Tirol, um 1450

Büste de Saint Cassian. Le Tyrol, 15 me siecle

Bust of Saint Cassian. The Tyrol, 15 th Century

Lindenholz mit alter Polychromie — Tilleul — Linden

Theodor Rozendaal, Mohrenstrasse, Berlin