I. Beilage der «WELTKUNST*

Nr. 49 vom 7. Dezember 1930

DER BIBLIOPHILE

UND

DER GRAPHIKSAMMLER

Uber die

Liebbaber-Büchereieinrichtung

Von G. A . E. Bogeng

Aus einer bestehenden Bibliotechnik ergibt

sich ihre Bibliothekstechnik, als welche die

jeweilige Buchzweckform auch noch in ihren

Biichereizweckformen auswertet. Die Biblio-

theksstile in ihren geschichtlichen Verände-

rungen sind leisten Endes Ergebnisse der

technischen Buchformwandlungen. Anordnung

und Aufstellung einer Bücherei, die ihrer Aus-

wahl folgt, d. h. dem Leitgedanken einer

Büchersammlung, bleiben zunächst abhängig

von den Buchkörpern und nicht von den

Werkseelen: seit dem abendländischen hohen

Mittelalter sind sie eine Anpassung von Band-

größen und Bändemassen voller mechanischer

Beweglichkeit, ohne welche die Benußbarkeit

der in die Bücherei eingegliederten Einzel-

bände gehemmt sein würde, an den vor-

handenen Büchereiraum geworden. Und da-

bei ist es denn doch durchaus nicht gleich-

gültig, ob man es mit großen oder kleinen,

vielen oder wenigen Bänden zu tun hat; eine

geistig gewiß nicht hochstehende Maxime, die

immerhin jedoch deshalb bemerkenswert ist,

weil sie nach der landläufigen Meinung zu

den Beweisen für die Äußerlichkeit, um nicht

zu sagen Unsinnigkeit, der Bibliophiliemoden

gehört. Als Beispiel des Büchernarren wird

allzu gern der Mann erwähnt, der seine

Bücher nach Gewicht oder Größe kaufte, sei

es, daß er sich so und so viele Meter Band-

reihen einhandelte, um den ausgemessenen

I.eerraum seiner Fächer zu füllen, sei es, daß

er nur bestimmte Buchgrößen haben wollte.

Der buchhändlerische Erfolg der aldischer

Ausgaben enchiridii forma, der Elzevirischen

Taschenausgaben, der von der Oxford Uni-

versity Press eingeführten Dünndruckaus-

stattungen beruhte nicht zum wenigsten dar-

auf, daß sie bequem zu handhaben und unter-

zub’ringen waren, — zwei Gründe, die seit der

Büchervermehrung durch die Technik der

Typographie auf die Buchgrößenminderungen

hingewirkf haben, auf die Format- und

mit ihnen die Typenredukfionen, welche

nicht allein für die Aufbewahrung der

Bände den Raumzwang berücksichtigen,

sondern auch die Bequemlichkeiten des

Lesers. Friedrich der Große, der unter

den Bibliophilen seines Jahrhunderts in

einem hohen Range steht, weil er einer der

eifrigsten und sorgfältigsten Leser seiner Zeit

gewesen ist, hafte seinen Agenten den Auf-

trag gegeben, die von ihm gewünschten Werke

möglichst in Oktavausgaben anzuschaffen,

der Kurzerhand-Organisator Napoleon sogar

befohlen, die von ihm bevorzugten Werke in

gleichmäßigen Handausgaben als seine Privat-

bibliothek drucken zu lassen, was dann frei-

lich der Kosten wegen nicht durchführbar

wurde — beide waren jedenfalls Persönlich-

keiten der Tat und sehr weit entfernt von

dummen Eigentümlichkeiten. Die Achtsamkeit

des Bibliophilen auf das Format kann also eine

wohlbegründete Achtsamkeit auf den Komfort

der Lektüre sein und die ihm vorhandenen

Gegebenheiten, seinen Bücherschaß aufzube-

wahren, können sogar mitbestimmend auf die

von ihm eingeschlagenen Sammelrichtungen

werden. Allerdings wäre noch zu behaupten,

daß eine sekundäre Bedeutung der Buchgröße

in den Liebhaberwerten immer wieder zum

Ausdruck gelange, nämlich in denjenigen Be-

wertungen, die sich auf die Erhaltung der

Originalgröße eines Exemplars beziehen, in

der Einschäßung unbeschnittener Abzüge

oder doch des vollen Seitenrandes. Mag die

Anwendung des Millimefermaßstabes dann

und wann, so bei den Elzevirkollektionen,

auch übertrieben worden sein, es waren

immer ästhetische und bibliographische Motive,

die es veranlaßten, daß zwar nicht die Bücher

als solche, wohl aber die einzelnen Sammler-

stücke gemessen wurden. Die Anordnung und

Aufstellung einer Büchersammlung, die ihr

geistiges Gefüge ideal durch Libereinstimmung

von Katalog und Reposjforium veranschau-

lichen will, hat ihre stärkste Hemmung hierin,

daß ihr die abwechselnden Buchgrößen wider-

streben, daß man einen Banddäumling nicht

neben einen Bandriesen stellen kann — es sei

denn, indem man jenen durch eine Etuiatrappe

zum Giganten macht - und dag deshalb ein

Etagensystem der großen, kleinen, mittleren

Formate als konstruktionstechnische Grund-

lage auch der Privatbibliotheken einigen Um-

fangs vorgezeichnet wird. Der Betrieb einer

öffentlichen Bibliothek mit Hunderttausenden

von Nummern ist von der kleinen Liebhaber-

bücherei nicht zu fingieren, für vieles, was

nur die Ausleih- und sonstigen Verwaltungs-

zwecke einer großen Anstalt erforderlich

machen, ist diese einer Bibliophilenbibliothek

nicht mustergebend, die ganz anders genußt

wird, deren Sammler sich nicht erst mit

Hilfe von Katalogen und Signaturen in langen

Büchergassen zurechtzufinden hat. Aber bei-

spielgebend bleiben die Erfahrungen und Er-

kenntnisse bibliothekarischer Praxis der

Bibliophilenbibliothek noch oft genug für die

technische Durchbildung ihrer Büchergerüste,

die Fächerteilungen, die Mechanik der Ständer

und alles, was ihr zugehört, wie Bandstüßen

und ähnliche Hilfseinrichtungen. Alles das ist

— aus den Katalogen der Spezialfabriken —

ohne langwierige Studien zu übersehen, die

inneren Konstruktionsprinzipien einer

Büchereieinrichtung sind nicht erst durch

schwierige Untersuchungen aufzufinden. Die

äußere Begrenzung einer Privatbibliothek er-

gibt sich aus dem ihr zur Verfügung stehen-

den Raum, und wenn auch die Plaßfrage für

den Büchersammler sehr viel weniger störend

als für den Kunstsammler ist, wenn er auch

leichter als dieser für eine schöne und zweck-

mäßige Aufstellung seiner Schaße Sorge

tragen kann, so wird sie ihn troßdem oft ge-

nug bekümmern. Denn die Aufstellung einer

Bücherei soll ja nicht allein ihre Benußbarkeit

sichern, sie soll auch noch die Sammlung als

solche in einer ebenmäßigen, in sich ge-

schlossenen, Gesamterscheinung zur An-

schauung bringen, wobei dann neben den

systematischen noch die ästhetischen An-

forderungen ihre Berücksichtigung verdienen,

die für den Kunstsammler meist ausschlag-

gebend wirken, dem Büchersammler meist

jedoch minder wichtig scheinen, obschon die

Raumkunst des 20. Jahrhunderts, nicht immer

in den besten Übereinstimmungen mit den

bibliothekarischen Ufilitätsprinzipien, sogar

eine gewisse Vorliebe für die Bücherei als für

den sozusagen geistigen Mittelpunkt im

Grundriß von Hausbauten zeigt. Die Aus-

stattung einer Bibliophilenbibliothek mit altem

Gerät und Gestühl oder in historischen Möbel-

stilen ist nicht nur eine Frage des Geldbeutels

oder des Geschmacks. Der Philologe Joseph

Justus Schliger meinte im 16. Jahrhundert:

»f ür eine vollständige Bibliothek müßte man

sechs große Zimmer haben“, und es gab

immerhin manche Privatbibliothek des 17. bis

20. Jahrhunderts, die Bandhunderttausende

zählte. Vorstellen kann man sich also wenig-

stens ein halbes Dußend Bücherzimmer, von

denen jedes die Bücherschäße eines Jahr-

hunderts herbergt und auch dessen Stil zeigt,

einen gotischen Raum, einen der Renaissance

usw. Es wäre ja auch nicht widersinnig, einem

Bestand alter Bücher eines umgrenzten Zeit-

raumes die diesem angemessene Rahmung

durch einen Bücherschrank aus ihrer Zeit zu

geben, wie man sie gern in die echten Ein-

bände ihrer Zeit gekleidet sieht. Ja, man

dürfte sogar die Ansicht hegen, daß ein alter

Schrank mit seinen alten Bänden, der Ab-

schluß einer kleinen Sammlung nach außen,

vortrefflich sogar in eine „sachliche“ Ein-

richtung unserer Tage hineinpassen würde,

der man ähnlich ein altes Kunstwerk einpaßt,

ohne Maskierungen mit einer modernen Orna-

mentik. Aber bereits die alte Bibliotheks-

technik widerspricht hier der geschichtlichen

Treue: wir sind an die Bücherwand mit ihrem

Gefächer gewöhnt, die auch in den öffent-

lichen Sammlungen erst seit dem Ende des

16. Jahrhunderts üblicher wurde; bis dahin

schichtete man in Pultständern die nicht allzu-

vielen Folianten und Quartanten aufeinander,

reihte und rückte sie nicht aufrecht gestellt

zusammen. Demgemäß gibt es nicht viele

Vorbilder für Büchereieinrichtungen des

15. bis 16. Jahrhunderts und noch weniger

echte, alte Stücke, die mustergebend für eine

neuzeitlichen Bedürfnissen entsprechende

praktische Aufstellung sein würden. Auch der

Enthusiast historischer Stile müßte sich damit

zufrieden geben, entweder alte Schränke in

Bücherschränke umzuwandeln, deren ge-

schlossene Türen ihm den Anblick seiner

Kleinodien vorenthalten, oder, in Anlehnungen

und Anpassungen an alte Beispiele, sich seine

Büchergerüste zimmern zu lassen. Die Um-

kleidung einer Wand mit Bücherständern hat

nicht die Entfaltung aller Schreinerkünste nötig,

in ihren dekorativen Elementen beschränkt sie

sich auf die Ausführung einiger gleicher

großer Rahmen, die sich kopieren lassen, nach

alten Möbeln, besser vielleicht noch nach alten

Raumkunstüberlieferungen, z. B. denen der

Gemälde, überlegt man etwa, daß Sandro

Botticelli auch im Florentiner Kunstgewerbe

seiner Tage tonangebend war, für das er

manche Entwürfe lieferte, daß er in seinen

Malereien manche köstliche Möbelprobe

zeigte, dann kann die architektonische ein-

heitliche Konstruktion eines Bücherzimmers im

Florentiner Frührenaissancestil nicht allzu

schwer fallen, das einer Inkunabelbibliothek

eine prachtvolle Rahmung schaffen würde,

allerdings mit der einen Einschränkung, daß sie

bibliothekstechnisch keine Rekonstruktion sein

würde, da man damals eben die heutzutage

übliche Art der Bücheraufstellung nicht kannte.

Der Bücherschrank als Kunstmöbel ist recht

eigentlich erst ein Erzeugnis des 18. Jahr-

hunderts. Das alte Bücherzimmer ist die Ge-

lehrtenstube, das Arbeitszimmer des Klerikers,

des Lese- und Schreibkundigen, des Forschers

in seinen stillen vier Wänden, es hatte einen

betonten ernsthaften, männlichen Charakter,

war für den Bedarf des Einzelnen eingerichtet.

(Ein Abglanz davon entfällt noch immer auf

das „Herrenzimmer“, das, wenigstens in den

Katalogen der Möbelhändler, den Anspruch I

erhebt, Bücher- und Schreibzimmer des

Flauses zu sein, mit Divan und Lesesessel und

der Schrankgliederung in Abteilungen für

Bücher, Zigarren und Kognak.)

Der barocke Privatbibliotheksstil war ein

Repräsentationsstil, der einer Büchergalerie

in Palast oder Schloß, welche womöglich eine

Veilängerung des langen Ganges durch eine

gemalte Perspektive zeigte, jene von La

Bruyere verspottete, von den Gerüchen des

Maroquins durchduffete „Tannerie“ der auf-

marschierten wappentragenden Folianten- und

Quartanten-Serien. Die französische Biblio-

philenbibliothek des Rokoko wurde ein Ca-

binet oder eine Salonbibliothek, der dekora-

tive Hintergrund geistreicher geselliger Unter-

haltung und ihrer spielerischen Verrankungen.

Aus ihr sind Prachtstücke von Louis XV- und

Louis XVI-Schränken zurückgeblieben —

große Kostspieligkeiten des Kunsthandels —

die nach ihrer altgewohnten Umgebung ver-

langen, der venetianischen Glaskrone mit den

Wachskerzen, die sich auf glänzendem Par-

kett widerspiegeln, den

in Schnißwerk gefaßten

Seiden- und Spiegel-

Tapeten, dem „bric-ä-

brac“ des ancien re-

gime. Ein solcher Raum

gibt die Pariser Ro-

kokobuchstimmungen,

doch er bleibt ebenso

wie die großen Stücke

der livres ä figures den

allermeisten Bücher-

sammlungen ein un-

erfüllbarer Wunsch-

traum. Die nobelsten

Bibliolhekmöbel sind in

England im 18. Jahr-

hundert geschaffen

worden, ihr Mahagoni

wird auf den Verstei-

gerungen mit Gold

aufgewogen und sie

schmücken jeßt nicht

mehr die Landsiße der

englischen großen Her-

ren, sie sind nun in

Amerika zu bewun-

dern. Beispielgebend

bleiben sie durch ihren

neutralen Stil, durch

ihre sachliche solide

Zweckerfüllung. Jener

macht sie zu Behält-

nissen der Bücher aller

Völker und Zeiten

gleich geeignet, diese

drückt die britische

Unterscheidung zwi-

schen Komfort und

Luxus aus. Durch-

blättert man Thomas Sheraton’s Werk „Ca-

binet Maker“ (London 1793/94), so findet man

manchen nüßlichen Rat auch für Privatbiblio-

theksmöbel, es zeichnete diesen Tischler, der

die wohl hervorragendsten solcher Möbel

schuf, aus, daß er sie bibliothekstechnisch

durchdachte, von den Fachgrößen und ihren

Verstellungsvorrichfungen bis zu dem kleinen

Nebenwerk des komfortablen Bücherei-

raumes, den Ablegetischen, dem Lesesesse],

und so fort. Mag man manches historische

Interieur bewundern, die Bibliotheken

Friedrichs II. oder Napoleons I. (Malmaison),

die Bücherkammer Goethes, ein primitives

Magazin — der große Dichter teilte mit dem

großen Philosophen Kant die Abneigung

gegen das die Arbeit störende prunkvolle

Ameublement und fand, obschon Kunstsamm-

ler, nur geringen Geschmack am historischen

Möbelstil — als eine erste Forderung an jede

„Bibliothek" — pars pro toto —, und sei sie

nur ein einfacher Ständer, bleibt, daß sie in

Konstruktion und Material rationaltechnisch

ausgeführt sein soll. Oder mit anderen Worten

gesagt: den Büchern muß sich ihr Schrein an-

passen und nicht umgekehrt. Die abwechs-

lungsreiche Bücherwand matter Farben und

milder Goldlichter hat die eigenen, schönsten

Schmuckwirkungen, die nicht durch ihre Über-

deckung verhüllt werden sollten; das Bücher-

gestell, auch in seinen Umkleidungsformen

des Bücherschrankes, darf nichts anderes als

eine ebenmäßige Umrahmung des Aufbaues

von Bücherreihen sein wollen. Die Buchbinder

sind die Tapefenmacher der Bücherei, die Ein-

bandrücken mit ihren Stoffreizen und Ver-

zierungen fügen sich in ihrem Farbenspiel zu

einem malerischen Gesamteindruck zusammen,

für den die Wandverzierung den ruhigen

Hintergrund gibt, der nur einfarbig oder höch-

stens mit einer diskreten Zeichnung — ent-

sprechend der Bandgliederung senkrechte

Linien in bestimmten Zwischenräumen — ge-

ziert sein darf. Goethes Anmerkungen über

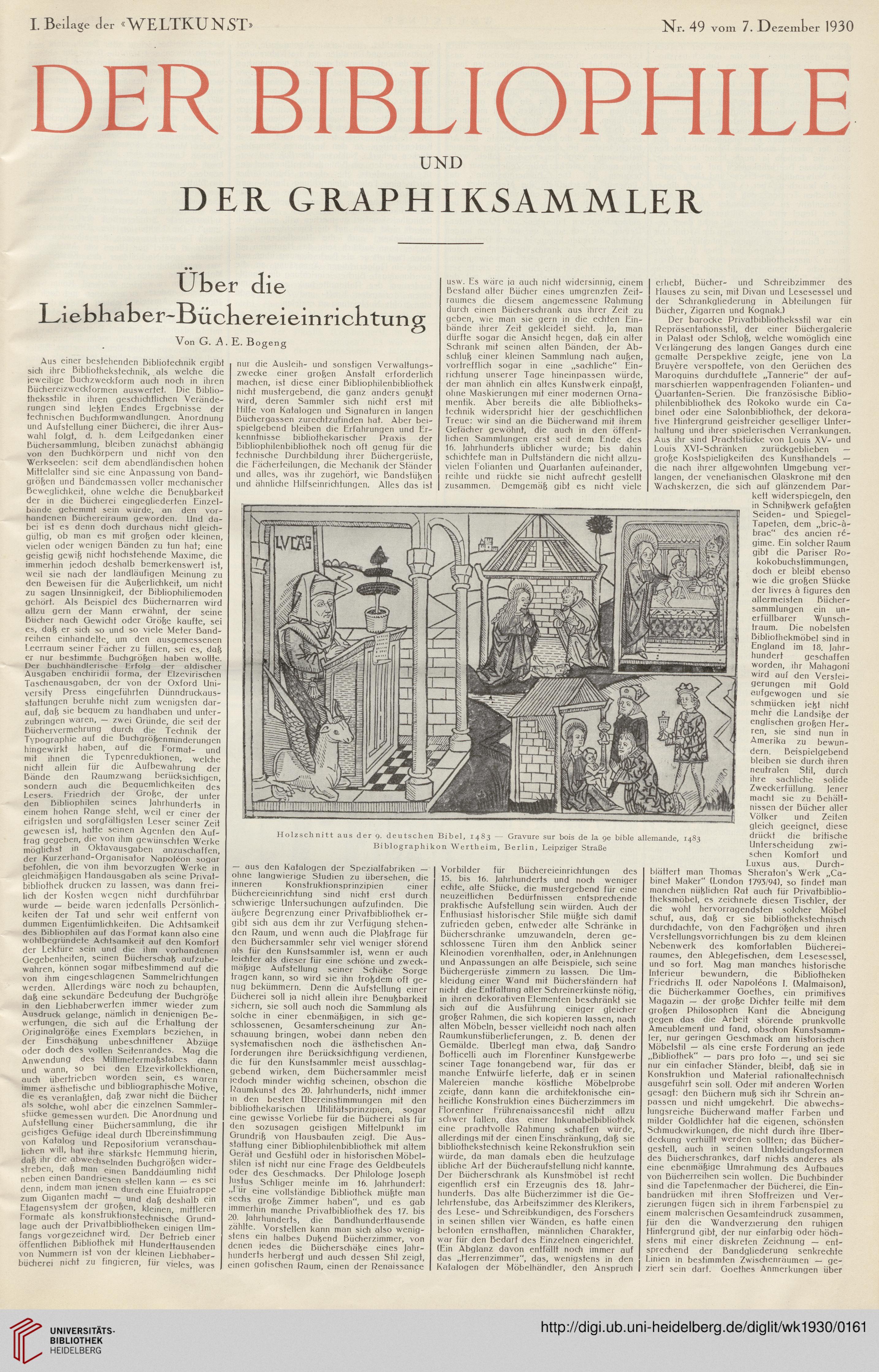

Holzschnitt aus der 9. deutschen Bibel, 1483 — Gravüre sur bois de la ge bible allemande, 1483

Bibiographikon Wertheim, Berlin, Leipziger Straße

Nr. 49 vom 7. Dezember 1930

DER BIBLIOPHILE

UND

DER GRAPHIKSAMMLER

Uber die

Liebbaber-Büchereieinrichtung

Von G. A . E. Bogeng

Aus einer bestehenden Bibliotechnik ergibt

sich ihre Bibliothekstechnik, als welche die

jeweilige Buchzweckform auch noch in ihren

Biichereizweckformen auswertet. Die Biblio-

theksstile in ihren geschichtlichen Verände-

rungen sind leisten Endes Ergebnisse der

technischen Buchformwandlungen. Anordnung

und Aufstellung einer Bücherei, die ihrer Aus-

wahl folgt, d. h. dem Leitgedanken einer

Büchersammlung, bleiben zunächst abhängig

von den Buchkörpern und nicht von den

Werkseelen: seit dem abendländischen hohen

Mittelalter sind sie eine Anpassung von Band-

größen und Bändemassen voller mechanischer

Beweglichkeit, ohne welche die Benußbarkeit

der in die Bücherei eingegliederten Einzel-

bände gehemmt sein würde, an den vor-

handenen Büchereiraum geworden. Und da-

bei ist es denn doch durchaus nicht gleich-

gültig, ob man es mit großen oder kleinen,

vielen oder wenigen Bänden zu tun hat; eine

geistig gewiß nicht hochstehende Maxime, die

immerhin jedoch deshalb bemerkenswert ist,

weil sie nach der landläufigen Meinung zu

den Beweisen für die Äußerlichkeit, um nicht

zu sagen Unsinnigkeit, der Bibliophiliemoden

gehört. Als Beispiel des Büchernarren wird

allzu gern der Mann erwähnt, der seine

Bücher nach Gewicht oder Größe kaufte, sei

es, daß er sich so und so viele Meter Band-

reihen einhandelte, um den ausgemessenen

I.eerraum seiner Fächer zu füllen, sei es, daß

er nur bestimmte Buchgrößen haben wollte.

Der buchhändlerische Erfolg der aldischer

Ausgaben enchiridii forma, der Elzevirischen

Taschenausgaben, der von der Oxford Uni-

versity Press eingeführten Dünndruckaus-

stattungen beruhte nicht zum wenigsten dar-

auf, daß sie bequem zu handhaben und unter-

zub’ringen waren, — zwei Gründe, die seit der

Büchervermehrung durch die Technik der

Typographie auf die Buchgrößenminderungen

hingewirkf haben, auf die Format- und

mit ihnen die Typenredukfionen, welche

nicht allein für die Aufbewahrung der

Bände den Raumzwang berücksichtigen,

sondern auch die Bequemlichkeiten des

Lesers. Friedrich der Große, der unter

den Bibliophilen seines Jahrhunderts in

einem hohen Range steht, weil er einer der

eifrigsten und sorgfältigsten Leser seiner Zeit

gewesen ist, hafte seinen Agenten den Auf-

trag gegeben, die von ihm gewünschten Werke

möglichst in Oktavausgaben anzuschaffen,

der Kurzerhand-Organisator Napoleon sogar

befohlen, die von ihm bevorzugten Werke in

gleichmäßigen Handausgaben als seine Privat-

bibliothek drucken zu lassen, was dann frei-

lich der Kosten wegen nicht durchführbar

wurde — beide waren jedenfalls Persönlich-

keiten der Tat und sehr weit entfernt von

dummen Eigentümlichkeiten. Die Achtsamkeit

des Bibliophilen auf das Format kann also eine

wohlbegründete Achtsamkeit auf den Komfort

der Lektüre sein und die ihm vorhandenen

Gegebenheiten, seinen Bücherschaß aufzube-

wahren, können sogar mitbestimmend auf die

von ihm eingeschlagenen Sammelrichtungen

werden. Allerdings wäre noch zu behaupten,

daß eine sekundäre Bedeutung der Buchgröße

in den Liebhaberwerten immer wieder zum

Ausdruck gelange, nämlich in denjenigen Be-

wertungen, die sich auf die Erhaltung der

Originalgröße eines Exemplars beziehen, in

der Einschäßung unbeschnittener Abzüge

oder doch des vollen Seitenrandes. Mag die

Anwendung des Millimefermaßstabes dann

und wann, so bei den Elzevirkollektionen,

auch übertrieben worden sein, es waren

immer ästhetische und bibliographische Motive,

die es veranlaßten, daß zwar nicht die Bücher

als solche, wohl aber die einzelnen Sammler-

stücke gemessen wurden. Die Anordnung und

Aufstellung einer Büchersammlung, die ihr

geistiges Gefüge ideal durch Libereinstimmung

von Katalog und Reposjforium veranschau-

lichen will, hat ihre stärkste Hemmung hierin,

daß ihr die abwechselnden Buchgrößen wider-

streben, daß man einen Banddäumling nicht

neben einen Bandriesen stellen kann — es sei

denn, indem man jenen durch eine Etuiatrappe

zum Giganten macht - und dag deshalb ein

Etagensystem der großen, kleinen, mittleren

Formate als konstruktionstechnische Grund-

lage auch der Privatbibliotheken einigen Um-

fangs vorgezeichnet wird. Der Betrieb einer

öffentlichen Bibliothek mit Hunderttausenden

von Nummern ist von der kleinen Liebhaber-

bücherei nicht zu fingieren, für vieles, was

nur die Ausleih- und sonstigen Verwaltungs-

zwecke einer großen Anstalt erforderlich

machen, ist diese einer Bibliophilenbibliothek

nicht mustergebend, die ganz anders genußt

wird, deren Sammler sich nicht erst mit

Hilfe von Katalogen und Signaturen in langen

Büchergassen zurechtzufinden hat. Aber bei-

spielgebend bleiben die Erfahrungen und Er-

kenntnisse bibliothekarischer Praxis der

Bibliophilenbibliothek noch oft genug für die

technische Durchbildung ihrer Büchergerüste,

die Fächerteilungen, die Mechanik der Ständer

und alles, was ihr zugehört, wie Bandstüßen

und ähnliche Hilfseinrichtungen. Alles das ist

— aus den Katalogen der Spezialfabriken —

ohne langwierige Studien zu übersehen, die

inneren Konstruktionsprinzipien einer

Büchereieinrichtung sind nicht erst durch

schwierige Untersuchungen aufzufinden. Die

äußere Begrenzung einer Privatbibliothek er-

gibt sich aus dem ihr zur Verfügung stehen-

den Raum, und wenn auch die Plaßfrage für

den Büchersammler sehr viel weniger störend

als für den Kunstsammler ist, wenn er auch

leichter als dieser für eine schöne und zweck-

mäßige Aufstellung seiner Schaße Sorge

tragen kann, so wird sie ihn troßdem oft ge-

nug bekümmern. Denn die Aufstellung einer

Bücherei soll ja nicht allein ihre Benußbarkeit

sichern, sie soll auch noch die Sammlung als

solche in einer ebenmäßigen, in sich ge-

schlossenen, Gesamterscheinung zur An-

schauung bringen, wobei dann neben den

systematischen noch die ästhetischen An-

forderungen ihre Berücksichtigung verdienen,

die für den Kunstsammler meist ausschlag-

gebend wirken, dem Büchersammler meist

jedoch minder wichtig scheinen, obschon die

Raumkunst des 20. Jahrhunderts, nicht immer

in den besten Übereinstimmungen mit den

bibliothekarischen Ufilitätsprinzipien, sogar

eine gewisse Vorliebe für die Bücherei als für

den sozusagen geistigen Mittelpunkt im

Grundriß von Hausbauten zeigt. Die Aus-

stattung einer Bibliophilenbibliothek mit altem

Gerät und Gestühl oder in historischen Möbel-

stilen ist nicht nur eine Frage des Geldbeutels

oder des Geschmacks. Der Philologe Joseph

Justus Schliger meinte im 16. Jahrhundert:

»f ür eine vollständige Bibliothek müßte man

sechs große Zimmer haben“, und es gab

immerhin manche Privatbibliothek des 17. bis

20. Jahrhunderts, die Bandhunderttausende

zählte. Vorstellen kann man sich also wenig-

stens ein halbes Dußend Bücherzimmer, von

denen jedes die Bücherschäße eines Jahr-

hunderts herbergt und auch dessen Stil zeigt,

einen gotischen Raum, einen der Renaissance

usw. Es wäre ja auch nicht widersinnig, einem

Bestand alter Bücher eines umgrenzten Zeit-

raumes die diesem angemessene Rahmung

durch einen Bücherschrank aus ihrer Zeit zu

geben, wie man sie gern in die echten Ein-

bände ihrer Zeit gekleidet sieht. Ja, man

dürfte sogar die Ansicht hegen, daß ein alter

Schrank mit seinen alten Bänden, der Ab-

schluß einer kleinen Sammlung nach außen,

vortrefflich sogar in eine „sachliche“ Ein-

richtung unserer Tage hineinpassen würde,

der man ähnlich ein altes Kunstwerk einpaßt,

ohne Maskierungen mit einer modernen Orna-

mentik. Aber bereits die alte Bibliotheks-

technik widerspricht hier der geschichtlichen

Treue: wir sind an die Bücherwand mit ihrem

Gefächer gewöhnt, die auch in den öffent-

lichen Sammlungen erst seit dem Ende des

16. Jahrhunderts üblicher wurde; bis dahin

schichtete man in Pultständern die nicht allzu-

vielen Folianten und Quartanten aufeinander,

reihte und rückte sie nicht aufrecht gestellt

zusammen. Demgemäß gibt es nicht viele

Vorbilder für Büchereieinrichtungen des

15. bis 16. Jahrhunderts und noch weniger

echte, alte Stücke, die mustergebend für eine

neuzeitlichen Bedürfnissen entsprechende

praktische Aufstellung sein würden. Auch der

Enthusiast historischer Stile müßte sich damit

zufrieden geben, entweder alte Schränke in

Bücherschränke umzuwandeln, deren ge-

schlossene Türen ihm den Anblick seiner

Kleinodien vorenthalten, oder, in Anlehnungen

und Anpassungen an alte Beispiele, sich seine

Büchergerüste zimmern zu lassen. Die Um-

kleidung einer Wand mit Bücherständern hat

nicht die Entfaltung aller Schreinerkünste nötig,

in ihren dekorativen Elementen beschränkt sie

sich auf die Ausführung einiger gleicher

großer Rahmen, die sich kopieren lassen, nach

alten Möbeln, besser vielleicht noch nach alten

Raumkunstüberlieferungen, z. B. denen der

Gemälde, überlegt man etwa, daß Sandro

Botticelli auch im Florentiner Kunstgewerbe

seiner Tage tonangebend war, für das er

manche Entwürfe lieferte, daß er in seinen

Malereien manche köstliche Möbelprobe

zeigte, dann kann die architektonische ein-

heitliche Konstruktion eines Bücherzimmers im

Florentiner Frührenaissancestil nicht allzu

schwer fallen, das einer Inkunabelbibliothek

eine prachtvolle Rahmung schaffen würde,

allerdings mit der einen Einschränkung, daß sie

bibliothekstechnisch keine Rekonstruktion sein

würde, da man damals eben die heutzutage

übliche Art der Bücheraufstellung nicht kannte.

Der Bücherschrank als Kunstmöbel ist recht

eigentlich erst ein Erzeugnis des 18. Jahr-

hunderts. Das alte Bücherzimmer ist die Ge-

lehrtenstube, das Arbeitszimmer des Klerikers,

des Lese- und Schreibkundigen, des Forschers

in seinen stillen vier Wänden, es hatte einen

betonten ernsthaften, männlichen Charakter,

war für den Bedarf des Einzelnen eingerichtet.

(Ein Abglanz davon entfällt noch immer auf

das „Herrenzimmer“, das, wenigstens in den

Katalogen der Möbelhändler, den Anspruch I

erhebt, Bücher- und Schreibzimmer des

Flauses zu sein, mit Divan und Lesesessel und

der Schrankgliederung in Abteilungen für

Bücher, Zigarren und Kognak.)

Der barocke Privatbibliotheksstil war ein

Repräsentationsstil, der einer Büchergalerie

in Palast oder Schloß, welche womöglich eine

Veilängerung des langen Ganges durch eine

gemalte Perspektive zeigte, jene von La

Bruyere verspottete, von den Gerüchen des

Maroquins durchduffete „Tannerie“ der auf-

marschierten wappentragenden Folianten- und

Quartanten-Serien. Die französische Biblio-

philenbibliothek des Rokoko wurde ein Ca-

binet oder eine Salonbibliothek, der dekora-

tive Hintergrund geistreicher geselliger Unter-

haltung und ihrer spielerischen Verrankungen.

Aus ihr sind Prachtstücke von Louis XV- und

Louis XVI-Schränken zurückgeblieben —

große Kostspieligkeiten des Kunsthandels —

die nach ihrer altgewohnten Umgebung ver-

langen, der venetianischen Glaskrone mit den

Wachskerzen, die sich auf glänzendem Par-

kett widerspiegeln, den

in Schnißwerk gefaßten

Seiden- und Spiegel-

Tapeten, dem „bric-ä-

brac“ des ancien re-

gime. Ein solcher Raum

gibt die Pariser Ro-

kokobuchstimmungen,

doch er bleibt ebenso

wie die großen Stücke

der livres ä figures den

allermeisten Bücher-

sammlungen ein un-

erfüllbarer Wunsch-

traum. Die nobelsten

Bibliolhekmöbel sind in

England im 18. Jahr-

hundert geschaffen

worden, ihr Mahagoni

wird auf den Verstei-

gerungen mit Gold

aufgewogen und sie

schmücken jeßt nicht

mehr die Landsiße der

englischen großen Her-

ren, sie sind nun in

Amerika zu bewun-

dern. Beispielgebend

bleiben sie durch ihren

neutralen Stil, durch

ihre sachliche solide

Zweckerfüllung. Jener

macht sie zu Behält-

nissen der Bücher aller

Völker und Zeiten

gleich geeignet, diese

drückt die britische

Unterscheidung zwi-

schen Komfort und

Luxus aus. Durch-

blättert man Thomas Sheraton’s Werk „Ca-

binet Maker“ (London 1793/94), so findet man

manchen nüßlichen Rat auch für Privatbiblio-

theksmöbel, es zeichnete diesen Tischler, der

die wohl hervorragendsten solcher Möbel

schuf, aus, daß er sie bibliothekstechnisch

durchdachte, von den Fachgrößen und ihren

Verstellungsvorrichfungen bis zu dem kleinen

Nebenwerk des komfortablen Bücherei-

raumes, den Ablegetischen, dem Lesesesse],

und so fort. Mag man manches historische

Interieur bewundern, die Bibliotheken

Friedrichs II. oder Napoleons I. (Malmaison),

die Bücherkammer Goethes, ein primitives

Magazin — der große Dichter teilte mit dem

großen Philosophen Kant die Abneigung

gegen das die Arbeit störende prunkvolle

Ameublement und fand, obschon Kunstsamm-

ler, nur geringen Geschmack am historischen

Möbelstil — als eine erste Forderung an jede

„Bibliothek" — pars pro toto —, und sei sie

nur ein einfacher Ständer, bleibt, daß sie in

Konstruktion und Material rationaltechnisch

ausgeführt sein soll. Oder mit anderen Worten

gesagt: den Büchern muß sich ihr Schrein an-

passen und nicht umgekehrt. Die abwechs-

lungsreiche Bücherwand matter Farben und

milder Goldlichter hat die eigenen, schönsten

Schmuckwirkungen, die nicht durch ihre Über-

deckung verhüllt werden sollten; das Bücher-

gestell, auch in seinen Umkleidungsformen

des Bücherschrankes, darf nichts anderes als

eine ebenmäßige Umrahmung des Aufbaues

von Bücherreihen sein wollen. Die Buchbinder

sind die Tapefenmacher der Bücherei, die Ein-

bandrücken mit ihren Stoffreizen und Ver-

zierungen fügen sich in ihrem Farbenspiel zu

einem malerischen Gesamteindruck zusammen,

für den die Wandverzierung den ruhigen

Hintergrund gibt, der nur einfarbig oder höch-

stens mit einer diskreten Zeichnung — ent-

sprechend der Bandgliederung senkrechte

Linien in bestimmten Zwischenräumen — ge-

ziert sein darf. Goethes Anmerkungen über

Holzschnitt aus der 9. deutschen Bibel, 1483 — Gravüre sur bois de la ge bible allemande, 1483

Bibiographikon Wertheim, Berlin, Leipziger Straße