Jahrg. IV, Nr. 50 vom 14, Dezember 1930

WELT KUNST

9

Ausstellungen

Alt-China

Bei China-Bohlken, Berlin, sind jeßt

die Neuerwerbungen ausgestellt, die Herr

Jansen für seine Firma in diesem Jahre in

Japan und China erworben hat. Und zwar sind

es die ersten Sendungen, aus denen die

gegenwortige Ausstellung zusammengestellt

worden ist. Vor allem sind Bronzen der

Chou-, Han- und T’ang-Periode zu sehen. Von

Taotjeh-Maske, Chou-Epoche

6:8 cm

Ausstellung •— Exposition — Exhibition:

China-Bohlken, Berlin

den Bronzen reproduzieren wir hier eine Taot-

jeh-Maske der Chou-Epoche (Abbildung oben),

die eine ganz hervorragende Patina zeigt.

Die andere hier auf Seite 4 abgebildefe

Bronze ist eine Schale mit Goldtauschierung

auf der Innen- und Außenseite, — sie gehört

der Han-Zeit an.

An die Bronzen reihen sich vortreffliche

Sung -Keramiken. Ferner hübsche T’ang-

Gefäße mit irisierender grüner und gefleckter

Glasur, eine Chün-yao-Kumme mit besonders

reiner, klarer Claire de lune-Glasur, eine Chu-

lu-hsien-Schale mit grünen Flecken und einige

weitere Ting-yao- und Ving-chin.g-Stücke.

Wir erwähnen dann noch lamaistische

Goldbronzen, Halbedelsteine der Chien-lung-

Zeit, alte Rotlack-Arbeiten, Porzellane der

famille verte u. v. a., um den Reichtum und

die Vielseitigkeit dieser Ausstellung zu zeigen.

George Grosz

Die George Grosz-Ausstellung bei Bruno

Cassirer - Berlin ist bis Weihnachten v e r-

längerl worden. Die Ausstellung ist auch

Sonntags von 12—2 Uhr geöffnet, Werktags

von 9—6 Uhr, Sonnabend von 9—2 Uhr.

Charlotte Berend

Bei Neumann-Nierendorf in

Berlin tritt die Künstlerin zum erstenmal

mit einer geschlossenen Ausstellung vor die

Öffentlichkeit. Die Bilder, die alle in den

beiden lebten Jahren entstanden sind, zeigen

Überwindung des Corinfhschen Einflusses und

Abkehr vom sezessionistischen Stil. In der

Bemühung um Verinnerlichung der Darstellung

und Unmittelbarkeit der Mittel wird das neue

Ziel von verschiedenen Wegen her angegan-

gen, denen vorläufig kein gemeinsamer

Nenner zugrunde liegt, so daß noch kein aus-

gesprochen eigener Stil zu erkennen ist; die

20 Bilder zerfallen in verschiedene, unter sich

beziehungslose Gruppen. Das intensive Bildnis

des Psychographologen Schermann hebt sich

über das Niveau der übrigen Porträts empor.

Oskar Moll

Die Berliner Galerie Dr. Alfred

Gold macht nur selten Ausstellungen, —

dann aber handelt es sich jeweils um künst-

lerische Leckerbissen. So auch diesmal mit

der Ausstellung von Arbeiten Prof. Molls, die

sämtlich im lebten Jahre entstanden sind.

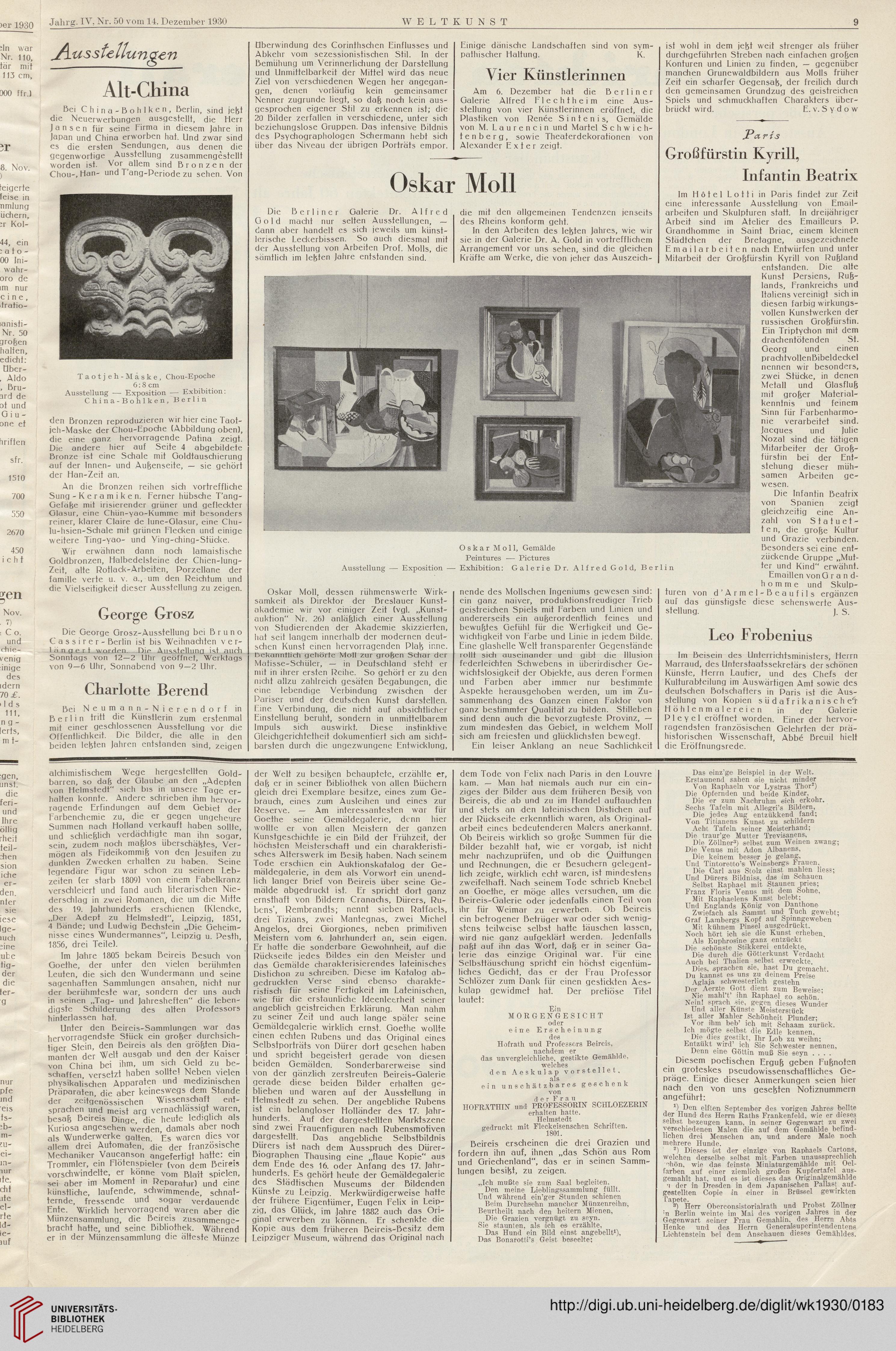

Oskar Moll, Gemälde

Peintures -— Pictures

Ausstellung — Exposition —• Exhibition: Galerie Dr. Alfred Gold, Berlin

Einige dänische Landschaften sind von sym-

pathischer Haltung. K.

Vier Künstlerinnen

Am 6. Dezember hat die Berliner

Galerie Alfred Fl echt heim eine Aus-

stellung von vier Künstlerinnen eröffnet, die

Plastiken von Renee S i n t e n i s, Gemälde

von M. Laurencin und Märtel Schw ich-

t en berg, sowie Theaterdekorationen von

Alexander Exter zeigt.

die mit den allgemeinen Tendenzen jenseits

des Rheins konform geht.

In den Arbeiten des lebten Jahres, wie wir

sie in der Galerie Dr. A. Gold in vortrefflichem

Arrangement vor uns sehen, sind die gleichen

Kräfte am Werke, die von jeher das Auszeich-

Oskar Moll, dessen rühmenswerte Wirk-

samkeit als Direktor der Breslauer Kunst-

akademie wir vor einiger Zeit (vgl. „Kunst-

auktion“ Nr. 26) anläßlich einer Ausstellung

von Studierenden der Akademie skizzierten,

hat seit langem innerhalb der modernen deut-

schen Kunst einen hervorragenden Plab inne.

Bekanntlich gehörte Moll zur großen Schar der

Matisse-Schüler, — in Deutschland steht er

mit in ihrer ersten Reihe. So gehört er zu den

nicht allzu zahlreich gesäten Begabungen, die

eine lebendige Verbindung zwischen der

Pariser und der deutschen Kunst darstellen.

Eine Verbindung, die nicht auf absichtlicher

Einstellung beruht, sondern in unmittelbarem

Impuls sich auswirkt. Diese instinktive

Gleichgerichtetheit dokumentiert sich am sicht-

barsten durch die ungezwungene Entwicklung,

nende des Mollschen Ingeniums gewesen sind:

ein ganz naiver, produktionsfreudiger Trieb

geistreichen Spiels mit Farben und Linien und

andererseits ein außerordentlich feines und

bewußtes Gefühl für die Wertigkeit und Ge-

wichtigkeit von Farbe und Linie in jedem Bilde.

Eine glashelle Welt transparenter Gegenstände

rollt sich auseinander und gibt die Illusion

federleichten Schwebens in überirdischer Ge-

wichtslosigkeit der Objekte, aus deren Formen

und Farben aber immer nur bestimmte

Aspekte herausgehoben werden, um im Zu-

sammenhang des Ganzen einen Faktor von

ganz bestimmter Qualität zu bilden. Stilleben

sind denn auch die bevorzugteste Provinz, —

zum mindesten das Gebiet, in welchem Moll

sich am freiesten und glücklichsten bewegt.

Ein leiser Anklang an neue Sachlichkeit

ist wohl in dem jeßt weit strenger als früher

durchgeführten Streben nach einfachen großen

Konturen und Linien zu finden, — gegenüber

manchen Grunewaldbildern aus Molls früher

Zeit ein scharfer Gegensaß, der freilich durch

den gemeinsamen Grundzug des geistreichen

Spiels und schmuckhaften Charakters über-

brückt wird. E. v. Sydow

Paris

Großfürstin Kyrill,

Infantin Beatrix

Im Hotel Lotti in Paris findet zur Zeit

eine interessante Ausstellung von Email-

arbeiten und Skulpturen statt. In dreijähriger

Arbeit sind im Atelier des Emailleurs P.

Grandhomme in Saint Briac, einem kleinen

Städtchen der Bretagne, ausgezeichnete

F. mailarbeiten nach Entwürfen und unter

Mitarbeit der Großfürstin Kyrill von Rußland

entstanden. Die alte

Kunst Persiens, Ruß-

lands, Frankreichs und

Italiens vereinigt sich in

diesen farbig wirkungs-

vollen Kunstwerken der

russischen Großfürstin.

Ein Triptychon mit dem

drachentötenden St.

Georg und einen

prachtvollenßibeldeckel

nennen wir besonders,

zwei Stücke, in denen

Metall und Glasfluß

mit großer Material-

kenntnis und feinem

Sinn für Farbenharmo-

nie verarbeitet sind.

Jacques und Julie

Nozal sind die tätigen

Mitarbeiter der Groß-

fürstin bei der Ent-

stehung dieser müh-

samen Arbeiten ge-

wesen.

Die Infantin Beatrix

von Spanien zeigt

gleichzeitig eine An-

zahl von S t a t u e t -

t e n, die große Kultur

und Grazie verbinden.

Besonders sei eine ent-

zückende Gruppe „Mut-

ter und Kind“ erwähnt.

Emaillen von Grand-

homme und Skulp-

turen von d’Armel-Beaufils ergänzen

auf das günstigste diese sehenswerte Aus-

stellung. J. S.

Leo Frobenius

Im Beisein des Unferrichtsminisfers, Herrn

Marraud, des Unterstaatssekretärs der schönen

Künste, Herrn Lautier, und des Chefs der

Kulturabteilung im Auswärtigen Amt sowie des

deutschen Botschafters in Paris ist die Aus-

stellung von Kopien südafrikanisch eT

Höhlenmalereien in der Galerie

Pleyel eröffnet worden. Einer der hervor-

ragendsten französischen Gelehrten der prä-

historischen Wissenschaft, Abbe Breuil hielt

die Eröffnungsrede.

alchimistischem Wege hergestellten Gold-

barren, so daß der Glaube an den „Adepten

von Helmstedt" sich bis in unsere Tage er-

halten konnte. Andere schrieben ihm hervor-

ragende Erfindungen auf dem Gebiet der

Farbenchemie zu, die er gegen ungeheure

Summen nach Holland verkauft haben sollte,

und schließlich verdächtigte man ihn sogar,

sein, zudem noch maßlos überschäßfes, Ver-

mögen als Fideikommiß von den Jesuiten zu

dunklen Zwecken erhalten zu haben. Seine

legendäre Figur war schon zu seinen Leb-

zeiten (er starb 1809) von einem Fabelkranz

verschleiert und fand auch literarischen Nie-

derschlag in zwei Romanen, die um die Mitte

des 19. Jahrhunderts erschienen (Klencke,

„Der Adept zu Helmstedt“, Leipzig, 1851,

4 Bände; und Ludwig Bechstein „Die Geheim-

nisse eines Wundermannes“, Leipzig u. Pesth,

1856, drei Teile).

Im Jahre 1805 bekam Beireis Besuch von

Goethe, der unter den vielen berühmten

Leuten, die sich den Wundermann und seine

sagenhaften Sammlungen ansahen, nicht nur

der berühmteste war, sondern der uns auch

in seinen „Tag- und Jahresheften" die leben-

digste Schilderung des alten Professors

hinterlassen hat.

Unter den Beireis-Sammlungen war das

hervorragendste Stück ein großer durchsich-

tiger Stein, den Beireis als den größten Dia-

manten der Welt ausgab und den der Kaiser

von China bei ihm um sich Geld zu be-

schaffen versetzt haben sollte! Neben vielen

physikalischen Apparaten und medizinischen

Präparaten, die aber keineswegs dem Stande

der zeitgenössischen Wissenschaft ent-

sprachen und meist arg vernachlässigt waren,

besaß Beireis Dinge, die heute lediglich als

Kuriosa angesehen werden, damals aber noch

als Wunderwerke galten. Es waren dies vor

allem drei Automaten, die der französische

Mechaniker Vaucanson angefertigt hatte: ein

Trommler, ein Flötenspieler (von dem Beireis

vorschwindelte, er könne vom Blatt spielen,

sei aber im Moment in Reparatur) und eine

künstliche, laufende, schwimmende, schnat-

ternde, fressende und sogar verdauende

Ente. Wirklich hervorragend waren aber die

Münzensammlung, die Beireis zusammenge-

bracht hatte, und seine Bibliothek. Während

er in der Münzensammlung die älteste Münze

der Welt zu besißen behauptete, erzählte er,

daß er in seiner Bibliothek von allen Büchern

gleich drei Exemplare besitze, eines zum Ge-

brauch, eines zum Ausleihen und eines zur

Reserve. — Am interessantesten war für

Goethe seine Gemäldegalerie, denn hier

wollte er von allen Meistern der ganzen

Kunstgeschichte je ein Bild der Frühzeit, der

höchsten Meisterschaft und ein charakteristi-

sches Alterswerk im Besiß haben. Nach seinem

Tode erschien ein Auktionskatalog der Ge-

mäldegalerie, in dem als Vorwort ein unend-

lich langer Brief von Beireis über seine Ge-

mälde abgedruckt ist. Er spricht dort ganz

ernsthaft von Bildern Cranachs, Dürers, Ru-

bens’, Rembrandts; nennt sieben Raffaels,

drei Tizians, zwei Mantegnas, zwei Michel

Angelos, drei Giorgiones, neben primitiven

Meistern vom 6. Jahrhundert an, sein eigen.

Er hatte die sonderbare Gewohnheit, auf die

Rückseite jedes Bildes ein den Meister und

das Gemälde charakterisierendes lateinisches

Distichon zu schreiben. Diese im Katalog ab-

gedruckten Verse sind ebenso charakte-

ristisch für seine Fertigkeit im Lateinischen,

wie für die erstaunliche Ideenleerheit seiner

angeblich geistreichen Erklärung. Man nahm

zu seiner Zeit und auch lange später seine

Gemäldegalerie wirklich ernst. Goethe wollte

einen echten Rubens und das Original eines

Selbstporträts von Dürer dort gesehen haben

und spricht begeistert gerade von diesen

beiden Gemälden. Sonderbarerweise sind

von der gänzlich zerstreuten Beireis-Galerie

gerade diese beiden Bilder erhalten ge-

blieben und waren auf der Ausstellung in

Helmstedt zu sehen. Der angebliche Rubens

ist ein belangloser Holländer des 17. Jahr-

hunderts. Auf der dargestellten Marktszene

sind zwei Frauenfiguren nach Rubensmotiven

dargestellt. Das angebliche Selbstbildnis

Dürers ist nach dem Ausspruch des Dürer-

Biographen Thausing eine „flaue Kopie“ aus

dem Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahr-

hunderts. Es gehört heute der Gemäldegalerie

des Städtischen Museums der Bildenden

Künste zu Leipzig. Merkwürdigerweise hatte

der frühere Eigentümer, Eugen Felix in Leip-

zig, das Glück, im Jahre 1882. auch das Ori-

ginal erwerben zu können. Er schenkte die

Kopie aus dem früheren Beireis-Besitz dem

Leipziger Museum, während das Original nach

dem Tode von Felix nach Paris in den Louvre

kam. — Man hat niemals auch nur ein ein-

ziges der Bilder aus dem früheren Besiß von

Beireis, die ab und zu im Handel auffauchten

und stets an den lateinischen Distichen auf

der Rückseite erkenntlich waren, als Original-

arbeit eines bedeutenderen Malers anerkannt.

Ob Beireis wirklich so große Summen für die

Bilder bezahlt hat, wie er vorgab, ist nicht

mehr nachzuprüfen, und ob die Quittungen

und Rechnungen, die er Besuchern gelegent-

lich zeigte, wirklich echt waren, ist mindestens

zweifelhaft. Nach seinem Tode schrieb Knebel

an Goethe, er möge alles versuchen, um die

Beireis-Galerie oder jedenfalls einen Teil von

ihr für Weimar zu erwerben. Ob Beireis

ein betrogener Betrüger war oder sich wenig-

stens teilweise selbst hatte täuschen lassen,

wird nie ganz aufgeklärt werden. Jedenfalls

paßt auf ihn das Wort, daß er in seiner Ga-

lerie das einzige Original war. Für eine

Selbsttäuschung spricht ein höchst eigentüm-

liches Gedicht, das er der Frau Professor

Schlözer zum Dank für einen gestickten Aes-

kulap gewidmet hat. Der pretiöse Titel

lautet:

Ein

MORGENGESICHT

oder

■e i n e Erseheinu ng

des

Hofrath und Professors Beireis,

nachdem er

das unvergleichliche, gestikte Gemahlde,

welches

den A e s k u 1 a p vorstellet,

ein unschätzbarem geschenk

von

der Frau

HOFRÄTHIN und PROFESSORIN SCHLOEZERIN

erhalten hatte.

Helmstedt

gedruckt mit Fleekeisenschen Schriften.

B 1801.

Beireis erscheinen die drei Grazien und

fordern ihn auf, ihnen „das Schön aus Rom

und Griechenland", das er in seinen Samm-

lungen besißt, zu zeigen.

„Ich mußte sie zum Saal begleiten,

Den meine Lieblingssammlung füllt.

Und während ein’ger Stunden schienen

Beim Durehseh.n mancher Münizenreihn,

Beurtheilt nach den heitern Mienen,

Die Grazien vergnügt zu seyn.

Sie staunten, als ich e® erzählte,

Das Hund ein Bild einst angebellt1^

Das Bonarotti’s. Geist beseelte;

Das einz’gie Beispiel in der Welt.

Erstaunend sahen ,sie nicht minder

Von Raphaeln vor Lystras Thor2)

Die Opfernden und beide Kinder,

Die er zum Nachruhm, eich erkohr.

Sechs Tafeln mit. Allegri’s Bildern,

Die jedes Aug entzükkend. fand;

Von Titianen® Kunst zu schildern

Acht Tafeln seiner Meisterhand;

Die traurige Mutter Trevisanens,

Die Zöllner3) selbst zum Weinen zwang;

Die Venus mit Adon Albanens,

Die keinem: besser je gelang,

Und Tintoretito’s Weinsbergs Frauen,

Die Carl aus Stolz einst mahlen liess;

Und Dürers Bildniss, das im Schauen

Selbst Raphael mit Staunen pries;

Franz Floris Venus mit dem Sohne,

Mit Raphaelen* Kunst belebt;

Und Englands König von Danthone

Zwiefach als Sammt und1 Tuch gewebt;

Graf Lambergs Kopf auf Spinngeweben

Mit kühnem Pinsel ausgedrückt.

Noch hört ich sie die Kunst erheben.

Als Euphros'ine ganz entzückt.

Die schönste Stikkerei entdekte,

Die durch die' Götterkunst Verdacht

Auch bei Thalien _ selbst erweckte.

Dies, sprachen sie, hast Du gemacht.

Du kannst es uns zu deinem Preise

Aglaja schwesterlich gestehn

Der Aerzte Gott dient zum Beweise;

Nie mahl’t’ ihn Raphael so schön

Nein! sprach sie, gegen dieses Wunder

Und aller Künste Meisterstück

Ist aller Mahler Schönheit Plunder;

Vor ihm beb ich mit Schaam zurück.

Ich mögt© selbst die Edle kennen,

Die dies .geetikt, Ihr Lob zu weihn;

Entzukt wird ich Sie Schwester nennen,

Denn eine Göttin muß Sie •seyn ....

Diesem poetischen Erguß geben Fußnoten

ein groteskes pseudowissenschaftliches Ge-

präge. Einige dieser Anmerkungen seien hier

nach den von uns geseßfen Notiznummern

angeführt:

*) Den elften September des vorigen Jahre® bellte

der Hund des Herrn Raths Frankenfeld, wie er dieses

selbst bezeugen kann, in .seiner Gegenwart zu zwei

yerechiedenen Malen die auf dem Gemählde befind-

lichen drei Menschen an, und andere Male noch

mehrere Hunde.

2) Diese* ist der einzige von Raphaels Gartons,

welchen derselbe selbst mit Farben unaussprechlich

cihön, wie das feinste Miniaturgemählde mit Oel-

farben auf einer ziemlich großen Kupfertafel aus-

gemah'lt hat, und es ist dieses das Originalgemählde

’i der in Dresden in dem Japanischen Pallast auf-

gestellten Copie in einer in Brüssel gewirkten

Tapete.

3) Herr Oberconsistorialrath und Probst Zöllner

'n Berlin weinte im Mai des vorigen Jahres in der

Gegenwart seiner Frau Gemahlin, des Herrn Abts

Henke und des Herrn Generalsupenntendentens

Lichtenstein bei dem Anschauen dieses Gemähldes.

WELT KUNST

9

Ausstellungen

Alt-China

Bei China-Bohlken, Berlin, sind jeßt

die Neuerwerbungen ausgestellt, die Herr

Jansen für seine Firma in diesem Jahre in

Japan und China erworben hat. Und zwar sind

es die ersten Sendungen, aus denen die

gegenwortige Ausstellung zusammengestellt

worden ist. Vor allem sind Bronzen der

Chou-, Han- und T’ang-Periode zu sehen. Von

Taotjeh-Maske, Chou-Epoche

6:8 cm

Ausstellung •— Exposition — Exhibition:

China-Bohlken, Berlin

den Bronzen reproduzieren wir hier eine Taot-

jeh-Maske der Chou-Epoche (Abbildung oben),

die eine ganz hervorragende Patina zeigt.

Die andere hier auf Seite 4 abgebildefe

Bronze ist eine Schale mit Goldtauschierung

auf der Innen- und Außenseite, — sie gehört

der Han-Zeit an.

An die Bronzen reihen sich vortreffliche

Sung -Keramiken. Ferner hübsche T’ang-

Gefäße mit irisierender grüner und gefleckter

Glasur, eine Chün-yao-Kumme mit besonders

reiner, klarer Claire de lune-Glasur, eine Chu-

lu-hsien-Schale mit grünen Flecken und einige

weitere Ting-yao- und Ving-chin.g-Stücke.

Wir erwähnen dann noch lamaistische

Goldbronzen, Halbedelsteine der Chien-lung-

Zeit, alte Rotlack-Arbeiten, Porzellane der

famille verte u. v. a., um den Reichtum und

die Vielseitigkeit dieser Ausstellung zu zeigen.

George Grosz

Die George Grosz-Ausstellung bei Bruno

Cassirer - Berlin ist bis Weihnachten v e r-

längerl worden. Die Ausstellung ist auch

Sonntags von 12—2 Uhr geöffnet, Werktags

von 9—6 Uhr, Sonnabend von 9—2 Uhr.

Charlotte Berend

Bei Neumann-Nierendorf in

Berlin tritt die Künstlerin zum erstenmal

mit einer geschlossenen Ausstellung vor die

Öffentlichkeit. Die Bilder, die alle in den

beiden lebten Jahren entstanden sind, zeigen

Überwindung des Corinfhschen Einflusses und

Abkehr vom sezessionistischen Stil. In der

Bemühung um Verinnerlichung der Darstellung

und Unmittelbarkeit der Mittel wird das neue

Ziel von verschiedenen Wegen her angegan-

gen, denen vorläufig kein gemeinsamer

Nenner zugrunde liegt, so daß noch kein aus-

gesprochen eigener Stil zu erkennen ist; die

20 Bilder zerfallen in verschiedene, unter sich

beziehungslose Gruppen. Das intensive Bildnis

des Psychographologen Schermann hebt sich

über das Niveau der übrigen Porträts empor.

Oskar Moll

Die Berliner Galerie Dr. Alfred

Gold macht nur selten Ausstellungen, —

dann aber handelt es sich jeweils um künst-

lerische Leckerbissen. So auch diesmal mit

der Ausstellung von Arbeiten Prof. Molls, die

sämtlich im lebten Jahre entstanden sind.

Oskar Moll, Gemälde

Peintures -— Pictures

Ausstellung — Exposition —• Exhibition: Galerie Dr. Alfred Gold, Berlin

Einige dänische Landschaften sind von sym-

pathischer Haltung. K.

Vier Künstlerinnen

Am 6. Dezember hat die Berliner

Galerie Alfred Fl echt heim eine Aus-

stellung von vier Künstlerinnen eröffnet, die

Plastiken von Renee S i n t e n i s, Gemälde

von M. Laurencin und Märtel Schw ich-

t en berg, sowie Theaterdekorationen von

Alexander Exter zeigt.

die mit den allgemeinen Tendenzen jenseits

des Rheins konform geht.

In den Arbeiten des lebten Jahres, wie wir

sie in der Galerie Dr. A. Gold in vortrefflichem

Arrangement vor uns sehen, sind die gleichen

Kräfte am Werke, die von jeher das Auszeich-

Oskar Moll, dessen rühmenswerte Wirk-

samkeit als Direktor der Breslauer Kunst-

akademie wir vor einiger Zeit (vgl. „Kunst-

auktion“ Nr. 26) anläßlich einer Ausstellung

von Studierenden der Akademie skizzierten,

hat seit langem innerhalb der modernen deut-

schen Kunst einen hervorragenden Plab inne.

Bekanntlich gehörte Moll zur großen Schar der

Matisse-Schüler, — in Deutschland steht er

mit in ihrer ersten Reihe. So gehört er zu den

nicht allzu zahlreich gesäten Begabungen, die

eine lebendige Verbindung zwischen der

Pariser und der deutschen Kunst darstellen.

Eine Verbindung, die nicht auf absichtlicher

Einstellung beruht, sondern in unmittelbarem

Impuls sich auswirkt. Diese instinktive

Gleichgerichtetheit dokumentiert sich am sicht-

barsten durch die ungezwungene Entwicklung,

nende des Mollschen Ingeniums gewesen sind:

ein ganz naiver, produktionsfreudiger Trieb

geistreichen Spiels mit Farben und Linien und

andererseits ein außerordentlich feines und

bewußtes Gefühl für die Wertigkeit und Ge-

wichtigkeit von Farbe und Linie in jedem Bilde.

Eine glashelle Welt transparenter Gegenstände

rollt sich auseinander und gibt die Illusion

federleichten Schwebens in überirdischer Ge-

wichtslosigkeit der Objekte, aus deren Formen

und Farben aber immer nur bestimmte

Aspekte herausgehoben werden, um im Zu-

sammenhang des Ganzen einen Faktor von

ganz bestimmter Qualität zu bilden. Stilleben

sind denn auch die bevorzugteste Provinz, —

zum mindesten das Gebiet, in welchem Moll

sich am freiesten und glücklichsten bewegt.

Ein leiser Anklang an neue Sachlichkeit

ist wohl in dem jeßt weit strenger als früher

durchgeführten Streben nach einfachen großen

Konturen und Linien zu finden, — gegenüber

manchen Grunewaldbildern aus Molls früher

Zeit ein scharfer Gegensaß, der freilich durch

den gemeinsamen Grundzug des geistreichen

Spiels und schmuckhaften Charakters über-

brückt wird. E. v. Sydow

Paris

Großfürstin Kyrill,

Infantin Beatrix

Im Hotel Lotti in Paris findet zur Zeit

eine interessante Ausstellung von Email-

arbeiten und Skulpturen statt. In dreijähriger

Arbeit sind im Atelier des Emailleurs P.

Grandhomme in Saint Briac, einem kleinen

Städtchen der Bretagne, ausgezeichnete

F. mailarbeiten nach Entwürfen und unter

Mitarbeit der Großfürstin Kyrill von Rußland

entstanden. Die alte

Kunst Persiens, Ruß-

lands, Frankreichs und

Italiens vereinigt sich in

diesen farbig wirkungs-

vollen Kunstwerken der

russischen Großfürstin.

Ein Triptychon mit dem

drachentötenden St.

Georg und einen

prachtvollenßibeldeckel

nennen wir besonders,

zwei Stücke, in denen

Metall und Glasfluß

mit großer Material-

kenntnis und feinem

Sinn für Farbenharmo-

nie verarbeitet sind.

Jacques und Julie

Nozal sind die tätigen

Mitarbeiter der Groß-

fürstin bei der Ent-

stehung dieser müh-

samen Arbeiten ge-

wesen.

Die Infantin Beatrix

von Spanien zeigt

gleichzeitig eine An-

zahl von S t a t u e t -

t e n, die große Kultur

und Grazie verbinden.

Besonders sei eine ent-

zückende Gruppe „Mut-

ter und Kind“ erwähnt.

Emaillen von Grand-

homme und Skulp-

turen von d’Armel-Beaufils ergänzen

auf das günstigste diese sehenswerte Aus-

stellung. J. S.

Leo Frobenius

Im Beisein des Unferrichtsminisfers, Herrn

Marraud, des Unterstaatssekretärs der schönen

Künste, Herrn Lautier, und des Chefs der

Kulturabteilung im Auswärtigen Amt sowie des

deutschen Botschafters in Paris ist die Aus-

stellung von Kopien südafrikanisch eT

Höhlenmalereien in der Galerie

Pleyel eröffnet worden. Einer der hervor-

ragendsten französischen Gelehrten der prä-

historischen Wissenschaft, Abbe Breuil hielt

die Eröffnungsrede.

alchimistischem Wege hergestellten Gold-

barren, so daß der Glaube an den „Adepten

von Helmstedt" sich bis in unsere Tage er-

halten konnte. Andere schrieben ihm hervor-

ragende Erfindungen auf dem Gebiet der

Farbenchemie zu, die er gegen ungeheure

Summen nach Holland verkauft haben sollte,

und schließlich verdächtigte man ihn sogar,

sein, zudem noch maßlos überschäßfes, Ver-

mögen als Fideikommiß von den Jesuiten zu

dunklen Zwecken erhalten zu haben. Seine

legendäre Figur war schon zu seinen Leb-

zeiten (er starb 1809) von einem Fabelkranz

verschleiert und fand auch literarischen Nie-

derschlag in zwei Romanen, die um die Mitte

des 19. Jahrhunderts erschienen (Klencke,

„Der Adept zu Helmstedt“, Leipzig, 1851,

4 Bände; und Ludwig Bechstein „Die Geheim-

nisse eines Wundermannes“, Leipzig u. Pesth,

1856, drei Teile).

Im Jahre 1805 bekam Beireis Besuch von

Goethe, der unter den vielen berühmten

Leuten, die sich den Wundermann und seine

sagenhaften Sammlungen ansahen, nicht nur

der berühmteste war, sondern der uns auch

in seinen „Tag- und Jahresheften" die leben-

digste Schilderung des alten Professors

hinterlassen hat.

Unter den Beireis-Sammlungen war das

hervorragendste Stück ein großer durchsich-

tiger Stein, den Beireis als den größten Dia-

manten der Welt ausgab und den der Kaiser

von China bei ihm um sich Geld zu be-

schaffen versetzt haben sollte! Neben vielen

physikalischen Apparaten und medizinischen

Präparaten, die aber keineswegs dem Stande

der zeitgenössischen Wissenschaft ent-

sprachen und meist arg vernachlässigt waren,

besaß Beireis Dinge, die heute lediglich als

Kuriosa angesehen werden, damals aber noch

als Wunderwerke galten. Es waren dies vor

allem drei Automaten, die der französische

Mechaniker Vaucanson angefertigt hatte: ein

Trommler, ein Flötenspieler (von dem Beireis

vorschwindelte, er könne vom Blatt spielen,

sei aber im Moment in Reparatur) und eine

künstliche, laufende, schwimmende, schnat-

ternde, fressende und sogar verdauende

Ente. Wirklich hervorragend waren aber die

Münzensammlung, die Beireis zusammenge-

bracht hatte, und seine Bibliothek. Während

er in der Münzensammlung die älteste Münze

der Welt zu besißen behauptete, erzählte er,

daß er in seiner Bibliothek von allen Büchern

gleich drei Exemplare besitze, eines zum Ge-

brauch, eines zum Ausleihen und eines zur

Reserve. — Am interessantesten war für

Goethe seine Gemäldegalerie, denn hier

wollte er von allen Meistern der ganzen

Kunstgeschichte je ein Bild der Frühzeit, der

höchsten Meisterschaft und ein charakteristi-

sches Alterswerk im Besiß haben. Nach seinem

Tode erschien ein Auktionskatalog der Ge-

mäldegalerie, in dem als Vorwort ein unend-

lich langer Brief von Beireis über seine Ge-

mälde abgedruckt ist. Er spricht dort ganz

ernsthaft von Bildern Cranachs, Dürers, Ru-

bens’, Rembrandts; nennt sieben Raffaels,

drei Tizians, zwei Mantegnas, zwei Michel

Angelos, drei Giorgiones, neben primitiven

Meistern vom 6. Jahrhundert an, sein eigen.

Er hatte die sonderbare Gewohnheit, auf die

Rückseite jedes Bildes ein den Meister und

das Gemälde charakterisierendes lateinisches

Distichon zu schreiben. Diese im Katalog ab-

gedruckten Verse sind ebenso charakte-

ristisch für seine Fertigkeit im Lateinischen,

wie für die erstaunliche Ideenleerheit seiner

angeblich geistreichen Erklärung. Man nahm

zu seiner Zeit und auch lange später seine

Gemäldegalerie wirklich ernst. Goethe wollte

einen echten Rubens und das Original eines

Selbstporträts von Dürer dort gesehen haben

und spricht begeistert gerade von diesen

beiden Gemälden. Sonderbarerweise sind

von der gänzlich zerstreuten Beireis-Galerie

gerade diese beiden Bilder erhalten ge-

blieben und waren auf der Ausstellung in

Helmstedt zu sehen. Der angebliche Rubens

ist ein belangloser Holländer des 17. Jahr-

hunderts. Auf der dargestellten Marktszene

sind zwei Frauenfiguren nach Rubensmotiven

dargestellt. Das angebliche Selbstbildnis

Dürers ist nach dem Ausspruch des Dürer-

Biographen Thausing eine „flaue Kopie“ aus

dem Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahr-

hunderts. Es gehört heute der Gemäldegalerie

des Städtischen Museums der Bildenden

Künste zu Leipzig. Merkwürdigerweise hatte

der frühere Eigentümer, Eugen Felix in Leip-

zig, das Glück, im Jahre 1882. auch das Ori-

ginal erwerben zu können. Er schenkte die

Kopie aus dem früheren Beireis-Besitz dem

Leipziger Museum, während das Original nach

dem Tode von Felix nach Paris in den Louvre

kam. — Man hat niemals auch nur ein ein-

ziges der Bilder aus dem früheren Besiß von

Beireis, die ab und zu im Handel auffauchten

und stets an den lateinischen Distichen auf

der Rückseite erkenntlich waren, als Original-

arbeit eines bedeutenderen Malers anerkannt.

Ob Beireis wirklich so große Summen für die

Bilder bezahlt hat, wie er vorgab, ist nicht

mehr nachzuprüfen, und ob die Quittungen

und Rechnungen, die er Besuchern gelegent-

lich zeigte, wirklich echt waren, ist mindestens

zweifelhaft. Nach seinem Tode schrieb Knebel

an Goethe, er möge alles versuchen, um die

Beireis-Galerie oder jedenfalls einen Teil von

ihr für Weimar zu erwerben. Ob Beireis

ein betrogener Betrüger war oder sich wenig-

stens teilweise selbst hatte täuschen lassen,

wird nie ganz aufgeklärt werden. Jedenfalls

paßt auf ihn das Wort, daß er in seiner Ga-

lerie das einzige Original war. Für eine

Selbsttäuschung spricht ein höchst eigentüm-

liches Gedicht, das er der Frau Professor

Schlözer zum Dank für einen gestickten Aes-

kulap gewidmet hat. Der pretiöse Titel

lautet:

Ein

MORGENGESICHT

oder

■e i n e Erseheinu ng

des

Hofrath und Professors Beireis,

nachdem er

das unvergleichliche, gestikte Gemahlde,

welches

den A e s k u 1 a p vorstellet,

ein unschätzbarem geschenk

von

der Frau

HOFRÄTHIN und PROFESSORIN SCHLOEZERIN

erhalten hatte.

Helmstedt

gedruckt mit Fleekeisenschen Schriften.

B 1801.

Beireis erscheinen die drei Grazien und

fordern ihn auf, ihnen „das Schön aus Rom

und Griechenland", das er in seinen Samm-

lungen besißt, zu zeigen.

„Ich mußte sie zum Saal begleiten,

Den meine Lieblingssammlung füllt.

Und während ein’ger Stunden schienen

Beim Durehseh.n mancher Münizenreihn,

Beurtheilt nach den heitern Mienen,

Die Grazien vergnügt zu seyn.

Sie staunten, als ich e® erzählte,

Das Hund ein Bild einst angebellt1^

Das Bonarotti’s. Geist beseelte;

Das einz’gie Beispiel in der Welt.

Erstaunend sahen ,sie nicht minder

Von Raphaeln vor Lystras Thor2)

Die Opfernden und beide Kinder,

Die er zum Nachruhm, eich erkohr.

Sechs Tafeln mit. Allegri’s Bildern,

Die jedes Aug entzükkend. fand;

Von Titianen® Kunst zu schildern

Acht Tafeln seiner Meisterhand;

Die traurige Mutter Trevisanens,

Die Zöllner3) selbst zum Weinen zwang;

Die Venus mit Adon Albanens,

Die keinem: besser je gelang,

Und Tintoretito’s Weinsbergs Frauen,

Die Carl aus Stolz einst mahlen liess;

Und Dürers Bildniss, das im Schauen

Selbst Raphael mit Staunen pries;

Franz Floris Venus mit dem Sohne,

Mit Raphaelen* Kunst belebt;

Und Englands König von Danthone

Zwiefach als Sammt und1 Tuch gewebt;

Graf Lambergs Kopf auf Spinngeweben

Mit kühnem Pinsel ausgedrückt.

Noch hört ich sie die Kunst erheben.

Als Euphros'ine ganz entzückt.

Die schönste Stikkerei entdekte,

Die durch die' Götterkunst Verdacht

Auch bei Thalien _ selbst erweckte.

Dies, sprachen sie, hast Du gemacht.

Du kannst es uns zu deinem Preise

Aglaja schwesterlich gestehn

Der Aerzte Gott dient zum Beweise;

Nie mahl’t’ ihn Raphael so schön

Nein! sprach sie, gegen dieses Wunder

Und aller Künste Meisterstück

Ist aller Mahler Schönheit Plunder;

Vor ihm beb ich mit Schaam zurück.

Ich mögt© selbst die Edle kennen,

Die dies .geetikt, Ihr Lob zu weihn;

Entzukt wird ich Sie Schwester nennen,

Denn eine Göttin muß Sie •seyn ....

Diesem poetischen Erguß geben Fußnoten

ein groteskes pseudowissenschaftliches Ge-

präge. Einige dieser Anmerkungen seien hier

nach den von uns geseßfen Notiznummern

angeführt:

*) Den elften September des vorigen Jahre® bellte

der Hund des Herrn Raths Frankenfeld, wie er dieses

selbst bezeugen kann, in .seiner Gegenwart zu zwei

yerechiedenen Malen die auf dem Gemählde befind-

lichen drei Menschen an, und andere Male noch

mehrere Hunde.

2) Diese* ist der einzige von Raphaels Gartons,

welchen derselbe selbst mit Farben unaussprechlich

cihön, wie das feinste Miniaturgemählde mit Oel-

farben auf einer ziemlich großen Kupfertafel aus-

gemah'lt hat, und es ist dieses das Originalgemählde

’i der in Dresden in dem Japanischen Pallast auf-

gestellten Copie in einer in Brüssel gewirkten

Tapete.

3) Herr Oberconsistorialrath und Probst Zöllner

'n Berlin weinte im Mai des vorigen Jahres in der

Gegenwart seiner Frau Gemahlin, des Herrn Abts

Henke und des Herrn Generalsupenntendentens

Lichtenstein bei dem Anschauen dieses Gemähldes.