__WELTKUNST

Jahrg. IV, Nr. 51/52 vom 21. Dezember 1930

An unsere Ab onn ent en!

Das letzte Quartal 1930 läuft mit dieser Num-

mer ab. Wir bitten, die Abonnementsgebiihr für

das I. Quartal 1931 im Betrage von 4,50 RM

(für Deutschland) oder 5,50 RM (für das Aus-

land), bzw. für das erste Halbjahr 9,— (resp.

11 RM) oder für das ganze Jahr 1931

RM 18,— (resp. RM 22,—) bis zum 6. Januar

1931 einzusenden. Wir werden uns andern-

falls erlauben, den Quartalsbetrag durch die

Post nachnehmen zu lassen.

Eine Zählkarte liegt dieser Nummer bei.

WELTKUNST-VERLAG

G. m. b. H.

von Angriff und Angriffsobjekt ist es, was zur

grundsäfelichen Überlegung auffordert, um die

ganze Tragweite der Weimarer Maßnahmen

zu erwägen.

Denn das Peinliche all dieser Ereignisse

und besonders des Vorgangs, der sich in

Weimar abspielte und der sich bei wachsender

Geltung jener politischen Richtung beliebig oft

wiederholen könnte, ist ja nicht nur dies, dafe

sich ein Machtwille gegen Menschen richtet,

die als Künstler schüfe- und wehrlos sind, —

die Gloriole des Märtyrertums ist für das An-

denken bei der Nachwelt durchaus bekömm-

lich! Das viel Schlimmere liegt darin, dafe sich

hier in breiter Front eine Kunstauffassung

durchzusefeen beginnt, die nicht nur kunst-

fremd, sondern in ihrer Konsequenz auch

kunstfeindlich ist. Es ist das alte Mißver-

ständnis des Zusammenhanges zwischen

Kunst und Politik, das sich hier verhängnis-

voll auswirkt. Denn alle jene beklagenswerten

Bewegungen vom George Grosz-Prozefe bis

Weimar sind ja nicht von Kunstkritikern an-

gekurbelt worden, sondern von Juristen und

Politikern, die kunstfremd sind.

Sicherlich besteht in vielen Zeitläuften ein

inniger Zusammenhang zwischen dem ge-

samten gesellschaftlichen Leben und der

Kunst. Weder den Mönch als Träger mittel-

alterlicher Geistigkeit, noch die Fürsten-

gestalten der Barockzeit mag der Historiker

missen, wenn er von der Kunst ihrer Epochen

spricht. Aber überall hat sich in Zeiten

starker Kunstentwicklung ein solcher Zu-

sammenhang, so lange und so bald er pro-

duktiven Charakter hatte, in ganz unmittel-

barer Weise kundgetan. Wenn der Maler

im Dienste der Kirche sich von der Feierlich-

keit des Kultus inspirieren liefe, — wenn der

Barockkünstler die grofee Geste der damaligen

Fürsten pathetisch unterstrich, so waren das

Auswirkungen der gleichen, gemeinsamen

Grundhaltung und Weltauffassung. Denn der

eigentliche Wurzelboden der Kunst ist das

Unbewufete und das Unwillkürliche ihrer Pro-

duktivität. — Politik dagegen ist — oder

sollte es doch sein — Angelegenheit der be-

wußten Willenskraft und nüchternen Ziel-

sefeung, — nichts ist hier gefährlicher, vom

politischen Standpunkt aus, als gefühls-

mäfeiger Überschwang. Umgekehrt verhält es

sich mit der Kunst: hier ist der Gefühlsimpuls

von eminenter Bedeutung und die Ratio mehr

eine Art Bremsvorrichtung. Sinnwidrig wäre

es, diese Sphäre von jener aus zu kontrol-

Kunst und Politik. Von***. . . . 1/2

Museen und fremde Kunst. Von W. Auber-

1 e n u. Prof. Dr. J. B a u m.2/3

Dr. F. Neugass (Paris):

Die neuesten Ausgrabungen in Vorderasien . 3

Der Sammler Otto Beit.3

Auktionsvorberichte.4

Auktionsnaehberiehte (m. 7 Abb.).4, 8

A u k t i o n s k a 1 e n d e r .5

Preisberichte — Kunst im Rundfunk.6

Ausstellungen der Woche — Literatur .... 7

Berichte aus Amerika (m. 3 Abb.) . . 9

Numismatisches.9

Die Expertise.

Beiträge zur Diskussion des Problems von

Hofrat Prof. Dr. H. T i e t z e.10

Dr. R. Heinemann-Fleischmann . 10

Neue Vermächtnisse für den Louvre (m. 2 Abb.) 10

G. Reinboth und L. Brosch:

Venezianische Kunstverkäufe.10/11

Dr. Grete Ring:

Milch contra Kunst.11

Der Schatz von Pompeji.11

Carl Einstein: Pariser Salons.12

Zollschikanen.12

K. K u b e r : Pariser Kleinkunsthandel ... 12

Slg. Martin in Faenza ..12

Die Sieneser Accademia.13

Hans Purrmann :

Walter Bondy zu seinem 50. Geburtstag

(m. 2 Abb.).13

Ausstellungen (m. Abb.).13

Dr. A. Heppner:

Spannung auf der Versteigerung.13

Nachrichten von überall — Unter Kollegen . . 14

Heren und vorsäfelich beeinflussen zu wollen.

Bei dieser Verschiedenartigkeit der Ein-

stellung ist es freilich begreiflich, dafe es zu

einer glatten Einigung nicht kommen kann, so

lange eine übergreifende kulturelle Bindung

durch ein gemeinsames Prinzip fehlt, — wie

in unserer Zeit. Man mache sich dies Mife-

verhältnis klar und verzichte von seifen des

Staates auf politische Eingriffe und von selten

der Künstler ... — nun, sie neigen ja gar

nicht zu Ein- und Übergriffen, — sie bringen

schon Opfer genug, wenn sie diese Zeit ge-

duldig überstehen! Der eigentliche Appell

richtet sich also an die Politiker und fordert

von ihnen Abkehr von der Vermischung und

Vermantschung von Politik und Kunst!

zösischer Künstler? Tausend analoge Fragen

drängen sich auf, deren Beantwortung im

Sinne Neu-Weimars eine so allgemeine Um-

wertung der Kunst und ihrer Geschichte zur

Folge haben müfefe, dafe man das Chaos nicht

abschäfeen kann, in welchem diese sonderbare

Methode völkischer Normierung enden würde.

Sicher ist nur, dafe sie eine vollkommene

Chaotik zur Folge haben müfefe. Nicht des-

halb, weil die Frage nach der ethnischen Her-

kunft Dürers uninteressant wäre. Sondern

deshalb, weil auf Grund politisierender

Völkerkunde Folgerungen auf einem Gebiet

gezogen werden sollen, das gerade der Politik

unzugänglich ist und von dieser Seite aus nur

auf Grund krasser Vergewaltigung betreten

werden kann. —

Das Weimarer Ereignis zeigt aber nur ein

Schattenbild von dem, was sich noch an kata-

strophalen Mifeverständnissen ereignen kann,

wenn weiterhin kunstfremde Mafestäbe an

Werke der Kunst gelegt werden. Denn auch

sonst ist die gleiche grundsäfeliche Tendenz

so vielfältig verbreitet, dafe man nur wünschen

kann, dafe endlich ihrer willkürlichen Ver-

mischung zweier so getrennter Gebiete, wie es

Politik und Kunst nun einmal heutzutage sind,

ein Ende bereitet werde. u, * *

Museen und fremde Kunst

Denn wohin sollten wir auch kommen, wenn

die neuen Weimarer Grundsäfee allgemeinere

Geltung erlangten? Wenn dort die verant-

wortliche Stelle, die nicht ein Kunsthistoriker,

sondern ein Politiker innehat, Künstler vom

hohen Rang eines Barlach, Kokoschka,

Kirchner, Marc, Lehmbruck usw. der mangeln-

den Ausprägung nordisch-deutschen Wesens

beschuldigt (vergl. „Weltkunst“, Nr. 50, S. 10),

so liegt doch darin die seltsame Behauptung,

dafe nur nordisch-deutsche Künstler be-

deutende Kunst schaffen könnten, — oder

aber das Zugeständnis eines beispiellosen

Willküraktes polizeilichen Charakters. Da man

das lefetere schwerlich wird aussprechen

wollen, so wird man sich schon zur ersten

Behauptung enfschliefeen müssen. Das aber

ist eine Auffassung, die für die kunsthistori-

sche Bewertung allerhand tragikomische

Folgerungen haben müfefe. Da gilt z. B. seit

geraumer Zeit Albrecht Dürer als ein be-

sonders deutscher Meister, und dafe er eine

wahrhaft grundlegende Stellung in der deut-

schen Kunstgeschichte einnimmt, kann nie-

mand bestreiten. Nun aber ist die neuere

Forschung auf dem Wege, diesen Meister als

einen Halb-Magyaren zu enthüllen, nämlich

seiner Abstammung nach, — also müßte er

nach dieser Auffassung als fremdstämmig

gelten. Können wir nicht demnächst zu hören

bekommen, daß deshalb seine Kunst durchaus

minderwertig sei? Wird man nicht in München

oder sonstwo gegebenenfalls dazu übergehen,

seine Gemälde zu magazinieren? Und wie

steht es mit der Gotik, dieser Schöpfung fran-

Erlauben Sie zu dem Artikel des Prof. Dr.

Jul. Baum in Nr. 48 der „Weltkunst“ über

„Museen und fremde Kunst“ in fol-

gendem Stellung zu nehmen:

Prof. Dr. Baum hat mit seinen Ausführun-

gen gewiß im allgemeinen recht, auch beson-

ders darin, dafe Museen keine Wohltätigkeits-

anstalten sind. Aber er macht keinen Unter-

schied zwischen den großen Museen der

Hauptstädte und den kleinen, meist städti-

schen, in der Provinz. Lefetere haben aber

ganz andere Aufgaben zu erfüllen als die

ersteren; sie sollen besonders in Städten mit

einer großen Vergangenheit in erster Linie

die alte heimatliche Kunst in weitem

Umfang und bester Qualität sammeln, erhal-

ten und würdig aufsfellen, und welche Menge

ist da noch vorhanden! Besucht man Würz-

burg, so will man dort fränkische Kunst sehen

und in Ulm schwäbische u. s. f.

Wenn man z. B. in Ulm einige Stunden die

Stadt angesehen hat und kommt ins Museum,

so will man eine ausgedehnte, gediegene

Sammlung alter Ulmer Kunst: Gemälde,

Plastik, Goldschmiedearbeifen, Waffen, Möbel

usw. vorfinden, aber nicht modernste und

fremdländische Kunst. Diese paßt nicht

in dieses Milieu, sie zerstört den Eindruck, den

die Stadt gemacht hat, nimmt einem die

Stimmung — zerstreut.

Die Provinzmuseen haben meist keine

großen Summen für Ankäufe zur Verfügung,

diese verwende man für die Hauptaufgabe

der betreffenden Sammlung. Wird das Geld

dieser Anstalten für solche nicht an die-

sen Ort g e h ö r i g e Kunst — mag sie so

gut sein, wie sie will — ausgegeben, so ist

keines mehr da, wenn ein gutes Stück alter

Heimatkunst angebofen wird. Dem Händler

wird dann gewöhnlich gesagt, man möchte

das Werk wohl für das Museum erwerben, die

Kasse sei aber leer — man könne allenfalls

lauschen — oder er müsse warten, bis man

in Jahr und Tag zahle. Gerade aber der

Händler braucht bar Geld, und so geht man-

ches hervorragende Kunstwerk hinaus, das

man sich für das Museum bei richtiger Er-

kenntnis seiner Aufgaben und richtiger Taktik

hätte sichern können, es wandert ins Aus-

land oder in Privatsammlungen. Man kann

erleben, daß innerhalb weniger Jahre Privat-

sammler sich glänzende Werke z. B. Ulmer

Kunst erwerben, welche die Lücken, die in

jenem Museum sind, hätten ausfüllen können

und die jedenfalls zu den besten Stücken

desselben zählen würden. Dafür fahren Leiter

solcher Museen später gelegentlich auf grofee

Auktionen von Privatsammlungen und kau-

fen um abnorme Summen Gegenstände, die

sie früher um einen Bruchteil hätten haben

können, wenn Geld vorhanden gewesen wäre.

Man liest, erfreut über den Eifer, diese

Herren seien auch dagewesen und hätten so-

gar das Glück gehabt, etwas zu erwerben!

Das Reisen wird immer leichter und durch

die Sonntagskarten auch billiger. Interessen-

ten in kleineren Städten können auch außer-

halb der Ferien sich in einer benachbarten

Großstadt neueste und fremdländische Kunst

ansehen. In den Provinzmuseen pflege man

aber die alte (evtl, auch neue) Heimatkunst

und bringe diese Sammlungen nach und nach

auf einen so hohen Grad der Entwicklung und

zu solcher Bedeutung, dafe sie das In- und

Ausland anziehen.

In der Beschränkung zeigt sich auch der

Museums-Meister.

W. Auberlen - München

Eine Erwiderung

Mein Aufsafe nahm allgemein zur Frage der

fremden Kunst in Museen Stellung und hat

daher den obenstehenden Angriff in keiner

Weise provoziert. Doch sei zu diesen Aus-

führungen, soweit sie sich mit U 1 m befassen,

folgendes bemerkt.

Das Museum einer kleineren Stadt ist vor

allem für die Einheimischen, dann erst für die

Fremden da. Die Lllmer insbesondere sind

keineswegs so rückständig, wie Herr Auberlen

ihnen unterstellt. Ulm hat heute eine lebendige

und aufstrebende Künstlerschaft, hinter der

eine grofee Gemeinde steht. Sowohl Künstler

wie Kunstfreunde wollen auf ein modernes

Museum in ihrer eigenen Stadt nicht ver-

zichten. Das Ulmer Museum kann gewiß nicht

über mangelhaften Besuch klagen. An Sonn-

tagen wird die Besucherziffer 800, selbst 1000

erreicht, für eine Stadt von 60 000 Einwohnern

eine beachtliche Zahl. Und viele kommen zum

stillen Schauen wieder. Von den Museums-

gästen wenden sich, wie wiederholte Zählungen

ergeben haben, der neuen Abteilung ver-

hältnismäßig mehr Besucher zu, als dem

übrigen Teil der Sammlungen. Von diesen

Besuchern ist noch nie eine Beschwerde an

die Leitung gelangt, dafe das Museum zu gut

oder zu modern oder zu fremdländisch sei;

im Gegenteil, kunstsinnige Einheimische und

Fremde freuen sich einhellig an dem hohen

Stand der kleinen modernen Abteilung. Vor

allem aber besteht keine Ursache, über Ver-

nachlässigung der bodenwüchsigen alemanni-

schen Kunst zu klagen. Die Leitung weife die

tüchtigen schwäbischen Künstler nichf nur im

Lande, sondern auch in Berlin und München

zu finden.

Wie will jemand, der für die Kunst der

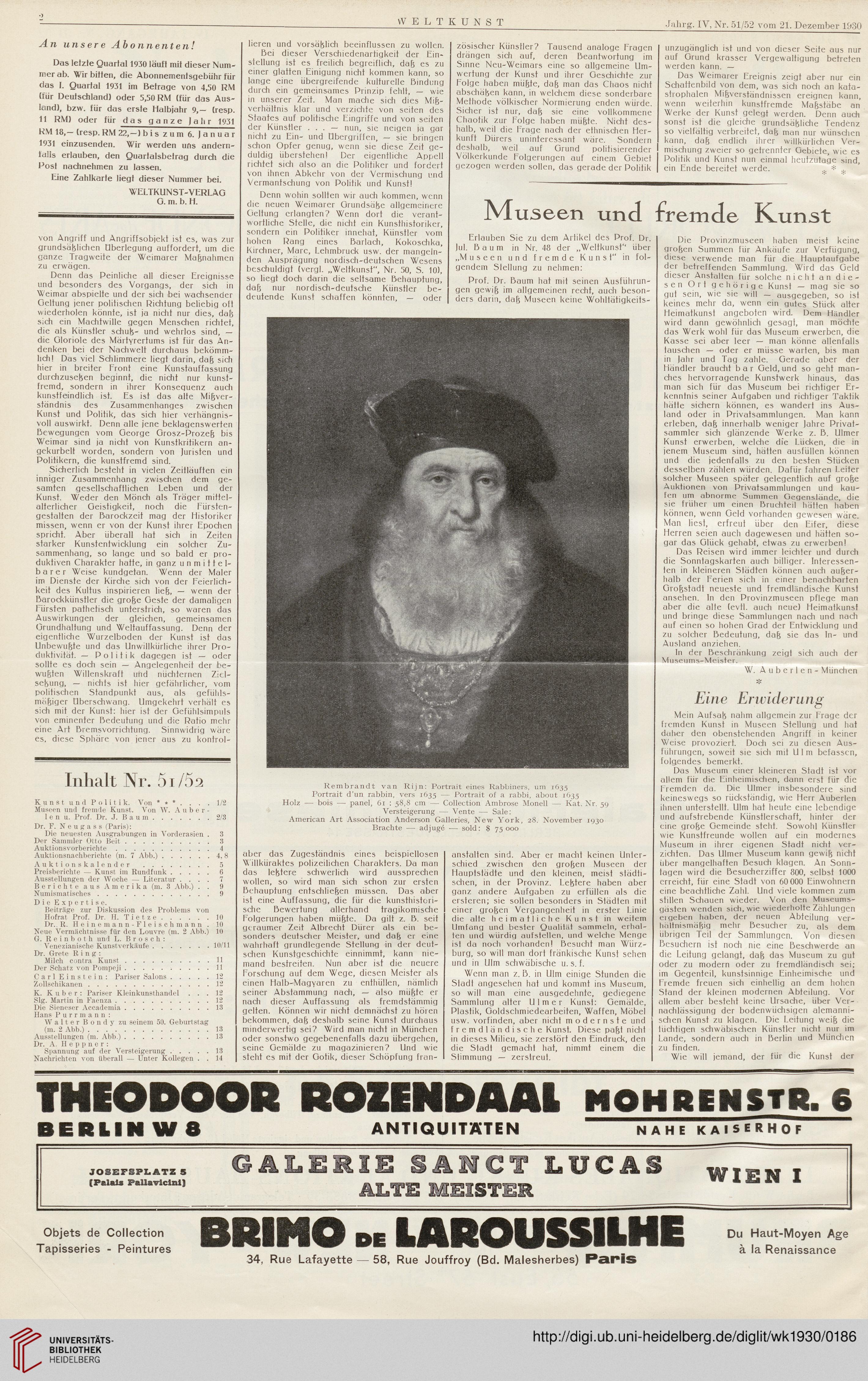

Rembrandt van Rijn: Portrait eines Rabbiners, um 1635

Portrait d’un rabbin, vers 1635 — Portrait of a rabbi, about 1635

Holz — bois — panel, 61 : 58,8 cm — Collection Ambrose Monell — Kat. Nr. 59

Versteigerung — Vente — Sale:

American Art Association Anderson Galleries, New York, 28. November 1930

Brachte — adjuge — sold: 8 75 000

NAHE KAISERHOF

WIEN I

ALTE MEISTER

JOSEFEPLATZ5

(Palais Pallaviclni)

Objets de Collection

Tapisseries - Peintures

Du Haut-Moyen Age

ä la Renaissance

THEODOOR ROZENDAAL mohrenstr. 6

BERLIN W 8 ANTIQUITÄTEN

BRING » LAROUSSILHE

34, Rue Lafayette — 58, Rue Jouffroy (Bd. Malesherbes) Panis

Jahrg. IV, Nr. 51/52 vom 21. Dezember 1930

An unsere Ab onn ent en!

Das letzte Quartal 1930 läuft mit dieser Num-

mer ab. Wir bitten, die Abonnementsgebiihr für

das I. Quartal 1931 im Betrage von 4,50 RM

(für Deutschland) oder 5,50 RM (für das Aus-

land), bzw. für das erste Halbjahr 9,— (resp.

11 RM) oder für das ganze Jahr 1931

RM 18,— (resp. RM 22,—) bis zum 6. Januar

1931 einzusenden. Wir werden uns andern-

falls erlauben, den Quartalsbetrag durch die

Post nachnehmen zu lassen.

Eine Zählkarte liegt dieser Nummer bei.

WELTKUNST-VERLAG

G. m. b. H.

von Angriff und Angriffsobjekt ist es, was zur

grundsäfelichen Überlegung auffordert, um die

ganze Tragweite der Weimarer Maßnahmen

zu erwägen.

Denn das Peinliche all dieser Ereignisse

und besonders des Vorgangs, der sich in

Weimar abspielte und der sich bei wachsender

Geltung jener politischen Richtung beliebig oft

wiederholen könnte, ist ja nicht nur dies, dafe

sich ein Machtwille gegen Menschen richtet,

die als Künstler schüfe- und wehrlos sind, —

die Gloriole des Märtyrertums ist für das An-

denken bei der Nachwelt durchaus bekömm-

lich! Das viel Schlimmere liegt darin, dafe sich

hier in breiter Front eine Kunstauffassung

durchzusefeen beginnt, die nicht nur kunst-

fremd, sondern in ihrer Konsequenz auch

kunstfeindlich ist. Es ist das alte Mißver-

ständnis des Zusammenhanges zwischen

Kunst und Politik, das sich hier verhängnis-

voll auswirkt. Denn alle jene beklagenswerten

Bewegungen vom George Grosz-Prozefe bis

Weimar sind ja nicht von Kunstkritikern an-

gekurbelt worden, sondern von Juristen und

Politikern, die kunstfremd sind.

Sicherlich besteht in vielen Zeitläuften ein

inniger Zusammenhang zwischen dem ge-

samten gesellschaftlichen Leben und der

Kunst. Weder den Mönch als Träger mittel-

alterlicher Geistigkeit, noch die Fürsten-

gestalten der Barockzeit mag der Historiker

missen, wenn er von der Kunst ihrer Epochen

spricht. Aber überall hat sich in Zeiten

starker Kunstentwicklung ein solcher Zu-

sammenhang, so lange und so bald er pro-

duktiven Charakter hatte, in ganz unmittel-

barer Weise kundgetan. Wenn der Maler

im Dienste der Kirche sich von der Feierlich-

keit des Kultus inspirieren liefe, — wenn der

Barockkünstler die grofee Geste der damaligen

Fürsten pathetisch unterstrich, so waren das

Auswirkungen der gleichen, gemeinsamen

Grundhaltung und Weltauffassung. Denn der

eigentliche Wurzelboden der Kunst ist das

Unbewufete und das Unwillkürliche ihrer Pro-

duktivität. — Politik dagegen ist — oder

sollte es doch sein — Angelegenheit der be-

wußten Willenskraft und nüchternen Ziel-

sefeung, — nichts ist hier gefährlicher, vom

politischen Standpunkt aus, als gefühls-

mäfeiger Überschwang. Umgekehrt verhält es

sich mit der Kunst: hier ist der Gefühlsimpuls

von eminenter Bedeutung und die Ratio mehr

eine Art Bremsvorrichtung. Sinnwidrig wäre

es, diese Sphäre von jener aus zu kontrol-

Kunst und Politik. Von***. . . . 1/2

Museen und fremde Kunst. Von W. Auber-

1 e n u. Prof. Dr. J. B a u m.2/3

Dr. F. Neugass (Paris):

Die neuesten Ausgrabungen in Vorderasien . 3

Der Sammler Otto Beit.3

Auktionsvorberichte.4

Auktionsnaehberiehte (m. 7 Abb.).4, 8

A u k t i o n s k a 1 e n d e r .5

Preisberichte — Kunst im Rundfunk.6

Ausstellungen der Woche — Literatur .... 7

Berichte aus Amerika (m. 3 Abb.) . . 9

Numismatisches.9

Die Expertise.

Beiträge zur Diskussion des Problems von

Hofrat Prof. Dr. H. T i e t z e.10

Dr. R. Heinemann-Fleischmann . 10

Neue Vermächtnisse für den Louvre (m. 2 Abb.) 10

G. Reinboth und L. Brosch:

Venezianische Kunstverkäufe.10/11

Dr. Grete Ring:

Milch contra Kunst.11

Der Schatz von Pompeji.11

Carl Einstein: Pariser Salons.12

Zollschikanen.12

K. K u b e r : Pariser Kleinkunsthandel ... 12

Slg. Martin in Faenza ..12

Die Sieneser Accademia.13

Hans Purrmann :

Walter Bondy zu seinem 50. Geburtstag

(m. 2 Abb.).13

Ausstellungen (m. Abb.).13

Dr. A. Heppner:

Spannung auf der Versteigerung.13

Nachrichten von überall — Unter Kollegen . . 14

Heren und vorsäfelich beeinflussen zu wollen.

Bei dieser Verschiedenartigkeit der Ein-

stellung ist es freilich begreiflich, dafe es zu

einer glatten Einigung nicht kommen kann, so

lange eine übergreifende kulturelle Bindung

durch ein gemeinsames Prinzip fehlt, — wie

in unserer Zeit. Man mache sich dies Mife-

verhältnis klar und verzichte von seifen des

Staates auf politische Eingriffe und von selten

der Künstler ... — nun, sie neigen ja gar

nicht zu Ein- und Übergriffen, — sie bringen

schon Opfer genug, wenn sie diese Zeit ge-

duldig überstehen! Der eigentliche Appell

richtet sich also an die Politiker und fordert

von ihnen Abkehr von der Vermischung und

Vermantschung von Politik und Kunst!

zösischer Künstler? Tausend analoge Fragen

drängen sich auf, deren Beantwortung im

Sinne Neu-Weimars eine so allgemeine Um-

wertung der Kunst und ihrer Geschichte zur

Folge haben müfefe, dafe man das Chaos nicht

abschäfeen kann, in welchem diese sonderbare

Methode völkischer Normierung enden würde.

Sicher ist nur, dafe sie eine vollkommene

Chaotik zur Folge haben müfefe. Nicht des-

halb, weil die Frage nach der ethnischen Her-

kunft Dürers uninteressant wäre. Sondern

deshalb, weil auf Grund politisierender

Völkerkunde Folgerungen auf einem Gebiet

gezogen werden sollen, das gerade der Politik

unzugänglich ist und von dieser Seite aus nur

auf Grund krasser Vergewaltigung betreten

werden kann. —

Das Weimarer Ereignis zeigt aber nur ein

Schattenbild von dem, was sich noch an kata-

strophalen Mifeverständnissen ereignen kann,

wenn weiterhin kunstfremde Mafestäbe an

Werke der Kunst gelegt werden. Denn auch

sonst ist die gleiche grundsäfeliche Tendenz

so vielfältig verbreitet, dafe man nur wünschen

kann, dafe endlich ihrer willkürlichen Ver-

mischung zweier so getrennter Gebiete, wie es

Politik und Kunst nun einmal heutzutage sind,

ein Ende bereitet werde. u, * *

Museen und fremde Kunst

Denn wohin sollten wir auch kommen, wenn

die neuen Weimarer Grundsäfee allgemeinere

Geltung erlangten? Wenn dort die verant-

wortliche Stelle, die nicht ein Kunsthistoriker,

sondern ein Politiker innehat, Künstler vom

hohen Rang eines Barlach, Kokoschka,

Kirchner, Marc, Lehmbruck usw. der mangeln-

den Ausprägung nordisch-deutschen Wesens

beschuldigt (vergl. „Weltkunst“, Nr. 50, S. 10),

so liegt doch darin die seltsame Behauptung,

dafe nur nordisch-deutsche Künstler be-

deutende Kunst schaffen könnten, — oder

aber das Zugeständnis eines beispiellosen

Willküraktes polizeilichen Charakters. Da man

das lefetere schwerlich wird aussprechen

wollen, so wird man sich schon zur ersten

Behauptung enfschliefeen müssen. Das aber

ist eine Auffassung, die für die kunsthistori-

sche Bewertung allerhand tragikomische

Folgerungen haben müfefe. Da gilt z. B. seit

geraumer Zeit Albrecht Dürer als ein be-

sonders deutscher Meister, und dafe er eine

wahrhaft grundlegende Stellung in der deut-

schen Kunstgeschichte einnimmt, kann nie-

mand bestreiten. Nun aber ist die neuere

Forschung auf dem Wege, diesen Meister als

einen Halb-Magyaren zu enthüllen, nämlich

seiner Abstammung nach, — also müßte er

nach dieser Auffassung als fremdstämmig

gelten. Können wir nicht demnächst zu hören

bekommen, daß deshalb seine Kunst durchaus

minderwertig sei? Wird man nicht in München

oder sonstwo gegebenenfalls dazu übergehen,

seine Gemälde zu magazinieren? Und wie

steht es mit der Gotik, dieser Schöpfung fran-

Erlauben Sie zu dem Artikel des Prof. Dr.

Jul. Baum in Nr. 48 der „Weltkunst“ über

„Museen und fremde Kunst“ in fol-

gendem Stellung zu nehmen:

Prof. Dr. Baum hat mit seinen Ausführun-

gen gewiß im allgemeinen recht, auch beson-

ders darin, dafe Museen keine Wohltätigkeits-

anstalten sind. Aber er macht keinen Unter-

schied zwischen den großen Museen der

Hauptstädte und den kleinen, meist städti-

schen, in der Provinz. Lefetere haben aber

ganz andere Aufgaben zu erfüllen als die

ersteren; sie sollen besonders in Städten mit

einer großen Vergangenheit in erster Linie

die alte heimatliche Kunst in weitem

Umfang und bester Qualität sammeln, erhal-

ten und würdig aufsfellen, und welche Menge

ist da noch vorhanden! Besucht man Würz-

burg, so will man dort fränkische Kunst sehen

und in Ulm schwäbische u. s. f.

Wenn man z. B. in Ulm einige Stunden die

Stadt angesehen hat und kommt ins Museum,

so will man eine ausgedehnte, gediegene

Sammlung alter Ulmer Kunst: Gemälde,

Plastik, Goldschmiedearbeifen, Waffen, Möbel

usw. vorfinden, aber nicht modernste und

fremdländische Kunst. Diese paßt nicht

in dieses Milieu, sie zerstört den Eindruck, den

die Stadt gemacht hat, nimmt einem die

Stimmung — zerstreut.

Die Provinzmuseen haben meist keine

großen Summen für Ankäufe zur Verfügung,

diese verwende man für die Hauptaufgabe

der betreffenden Sammlung. Wird das Geld

dieser Anstalten für solche nicht an die-

sen Ort g e h ö r i g e Kunst — mag sie so

gut sein, wie sie will — ausgegeben, so ist

keines mehr da, wenn ein gutes Stück alter

Heimatkunst angebofen wird. Dem Händler

wird dann gewöhnlich gesagt, man möchte

das Werk wohl für das Museum erwerben, die

Kasse sei aber leer — man könne allenfalls

lauschen — oder er müsse warten, bis man

in Jahr und Tag zahle. Gerade aber der

Händler braucht bar Geld, und so geht man-

ches hervorragende Kunstwerk hinaus, das

man sich für das Museum bei richtiger Er-

kenntnis seiner Aufgaben und richtiger Taktik

hätte sichern können, es wandert ins Aus-

land oder in Privatsammlungen. Man kann

erleben, daß innerhalb weniger Jahre Privat-

sammler sich glänzende Werke z. B. Ulmer

Kunst erwerben, welche die Lücken, die in

jenem Museum sind, hätten ausfüllen können

und die jedenfalls zu den besten Stücken

desselben zählen würden. Dafür fahren Leiter

solcher Museen später gelegentlich auf grofee

Auktionen von Privatsammlungen und kau-

fen um abnorme Summen Gegenstände, die

sie früher um einen Bruchteil hätten haben

können, wenn Geld vorhanden gewesen wäre.

Man liest, erfreut über den Eifer, diese

Herren seien auch dagewesen und hätten so-

gar das Glück gehabt, etwas zu erwerben!

Das Reisen wird immer leichter und durch

die Sonntagskarten auch billiger. Interessen-

ten in kleineren Städten können auch außer-

halb der Ferien sich in einer benachbarten

Großstadt neueste und fremdländische Kunst

ansehen. In den Provinzmuseen pflege man

aber die alte (evtl, auch neue) Heimatkunst

und bringe diese Sammlungen nach und nach

auf einen so hohen Grad der Entwicklung und

zu solcher Bedeutung, dafe sie das In- und

Ausland anziehen.

In der Beschränkung zeigt sich auch der

Museums-Meister.

W. Auberlen - München

Eine Erwiderung

Mein Aufsafe nahm allgemein zur Frage der

fremden Kunst in Museen Stellung und hat

daher den obenstehenden Angriff in keiner

Weise provoziert. Doch sei zu diesen Aus-

führungen, soweit sie sich mit U 1 m befassen,

folgendes bemerkt.

Das Museum einer kleineren Stadt ist vor

allem für die Einheimischen, dann erst für die

Fremden da. Die Lllmer insbesondere sind

keineswegs so rückständig, wie Herr Auberlen

ihnen unterstellt. Ulm hat heute eine lebendige

und aufstrebende Künstlerschaft, hinter der

eine grofee Gemeinde steht. Sowohl Künstler

wie Kunstfreunde wollen auf ein modernes

Museum in ihrer eigenen Stadt nicht ver-

zichten. Das Ulmer Museum kann gewiß nicht

über mangelhaften Besuch klagen. An Sonn-

tagen wird die Besucherziffer 800, selbst 1000

erreicht, für eine Stadt von 60 000 Einwohnern

eine beachtliche Zahl. Und viele kommen zum

stillen Schauen wieder. Von den Museums-

gästen wenden sich, wie wiederholte Zählungen

ergeben haben, der neuen Abteilung ver-

hältnismäßig mehr Besucher zu, als dem

übrigen Teil der Sammlungen. Von diesen

Besuchern ist noch nie eine Beschwerde an

die Leitung gelangt, dafe das Museum zu gut

oder zu modern oder zu fremdländisch sei;

im Gegenteil, kunstsinnige Einheimische und

Fremde freuen sich einhellig an dem hohen

Stand der kleinen modernen Abteilung. Vor

allem aber besteht keine Ursache, über Ver-

nachlässigung der bodenwüchsigen alemanni-

schen Kunst zu klagen. Die Leitung weife die

tüchtigen schwäbischen Künstler nichf nur im

Lande, sondern auch in Berlin und München

zu finden.

Wie will jemand, der für die Kunst der

Rembrandt van Rijn: Portrait eines Rabbiners, um 1635

Portrait d’un rabbin, vers 1635 — Portrait of a rabbi, about 1635

Holz — bois — panel, 61 : 58,8 cm — Collection Ambrose Monell — Kat. Nr. 59

Versteigerung — Vente — Sale:

American Art Association Anderson Galleries, New York, 28. November 1930

Brachte — adjuge — sold: 8 75 000

NAHE KAISERHOF

WIEN I

ALTE MEISTER

JOSEFEPLATZ5

(Palais Pallaviclni)

Objets de Collection

Tapisseries - Peintures

Du Haut-Moyen Age

ä la Renaissance

THEODOOR ROZENDAAL mohrenstr. 6

BERLIN W 8 ANTIQUITÄTEN

BRING » LAROUSSILHE

34, Rue Lafayette — 58, Rue Jouffroy (Bd. Malesherbes) Panis