Überlieferung

In Lübeck entstehen erste städtische Urkunden, Briefe, sonstige Rechtsschriftstücke und Rechtsbücher ab den 1220er Jahren in kleiner Anzahl in und für die Stadt.

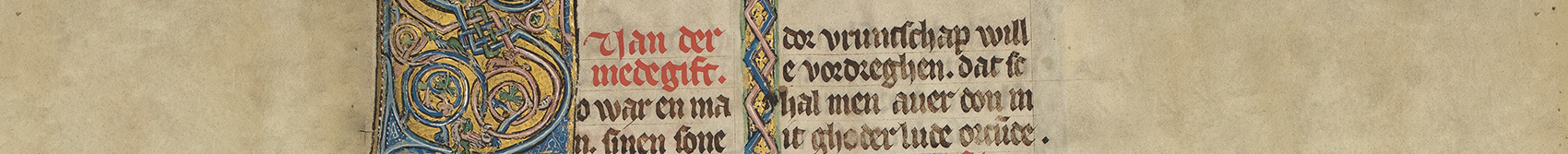

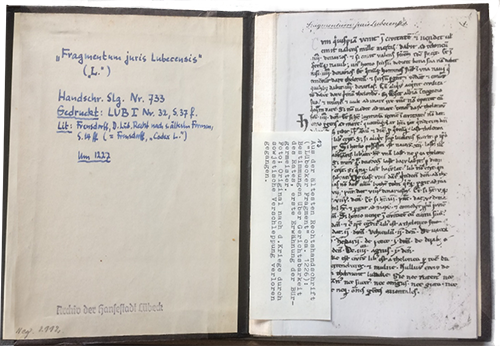

- Lübecker Fragment des ‚Ius lubicense‘ (lat.). Lübeck (um 1230)

Lübeck, Archiv der Hansestadt Lübeck, Handschriften 733 (verschollen, aber als Fotoband im Archiv erhalten).

Vermutlich handelt es sich dabei allesamt um Auftragsarbeiten bzw. Empfängerausstellungen in den geistlichen Institutionen der Stadt bzw. der Vertragspartner.

Mitte des 13. Jahrhunderts scheint sich diese Situation allmählich zu verändern. Einerseits erhalten nun in wachsender Zahl diverse Städte im gesamten Ostseeraum Lübisches Recht, gleichzeitig steigt die Anzahl städtischer Akten, Urkunden und Briefe deutlich an. Bereits in den 1260er Jahren scheint man dann erstmals in städtischer Eigenregie Verwaltungsschriftlichkeit zu produzieren. Möglicherweise können wir mit dem lat. Revaler Exemplar des Lübischen Rechts von 1257, einem wohl schon niederdeutschen Exemplar für Rostock und einigen in die 1270er Jahre zu datierenden in Lübeck angefertigten Schragen recht genau diese Umbruchssituation greifen. Einher geht mit diesem Produktionsumbruch ein Sprachwechsel, denn für die Rechtsbücher wird das bis dato dominierende Latein durch die niederdeutsche Volkssprache ersetzt, wohingegen man für Briefe, Urkunden, Akten weiterhin das Latein bevorzugt. Kanzlei, Kanzleiskriptorium und überhaupt der Ratsbetrieb bleiben letztlich bis weit in das 14. Jahrhundert hinein bilingual.

In den folgenden Jahrzehnten entwickelt sich das Kanzleiskriptorium rasant. Schon in den 1280er Jahren können wir Ansätze eines manufakturiellen Schreibbetriebs und in den Jahren um 1300 fast so etwas wie Massenproduktion greifen. Mehr als ein Dutzend Hände lassen sich nun in den diversen Codices nachweisen. Die entscheidende Person in diesem Professionalisierungsprozess scheint ALBRECHT VON BARDEWIK gewesen zu sein, der die Kanzlei nicht nur über eine längere Periode leitete, sondern auch buchtechnisch wie rechtlich-philologisch professionalisierte.

Bis in die Neuzeit hinein entstehen nun unzählige, vorzugsweise niederdeutsche Abschriften des Lübischen Rechts, ehe ab 1509 bzw. in aktualisierter Form ab 1586 auch diverse Drucke die Tradierung mit- und umprägen.

Druck Rostock : Dietz, Ludwig, 1509 = VD16 L 3161

Digitalisat: Münchener Exemplar

Druck Lübeck : Balhorn, Johann d.J., 1586 = VD16 L 3163

Digitalisat: Münchener Exemplar

Das Lübische Recht war im Mittelalter ein Exportschlager und bleibt es noch in der Frühen Neuzeit. Es wirkt lokal sogar noch bis in das 20. Jahrhundert hinein. In Estland floss es beispielsweise 1864/65 als estländisches Stadtrecht in das baltische Privatrecht der russischen Ostseegouvernements ein und war in dieser umgearbeiteten Gestalt bis zur Annexion Estlands durch die Sowjetunion im Jahre 1940 – und dann noch einmal unter der deutschen Besatzung von 1941 bis 1944 – in Kraft.

Folgende ÜBERSICHT dokumentiert die DEUTSCHE ÜBERLIEFERUNG des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Für die LATEINISCHE ÜBERLIEFERUNG vgl. Friedrich Ebel/Renate Schelling, Das lateinische lübische Recht in der schlesisch-polnischen Fassung des 13. Jahrhunderts, in: ZRG GA 110, 1993, S. 93–148 (Nachdruck in: Friedrich Ebel, Unseren fruntlichen grus zuvor. Deutsches Recht des Mittelalters im mittel- und osteuropäischen Raum. Kleine Schriften, hg. von Andreas Fijal/Hans-Jörg Leuchte/Hans-Jochen Schiewer, Köln u. a. 2004, S. 253–332) sowie Nigel Palmer, Schriftlichkeit und Paläographie: Der Bardewiksche Codex im Kontext, in: Der Bardewiksche Codex des Lübischen Rechts von 1294, Bd. 2, Oppenheim 2021, S. 126-192, hier S. 138-145.

Deutsche Überlieferung des Mittelalters und der Frühen Neuzeit

(Basis: Handschriftenregister in Der Bardewiksche Codex des Lübischen Rechts von 1294, Bd. 2, Oppenheim 2021, S. 494-497 und Handschriftencensus)

- Bad Homburg, Stadtarchiv, Num. 8

- Bad Segeberg, Stadtarchiv, ohne Sign.

- Braunsberg/Braniewo (Polen), Ratsbibl., ohne Sign. (verschollen)

- Braunsberg/Braniewo (Polen), Stadtarchiv, A Nr. 95

- Danzig / Gdańsk, Bibl. der Poln. Akademie der Wissenschaften (BGPAN), Ms. 1796

- Danzig/Gdańsk, Staatsarchiv (Wojewódzkie Archiwum Panstwowe), 369, 1/1

- Danzig/Gdańsk, Staatsarchiv (Wojewódzkie Archiwum Panstwowe), 369, 1/2

- Danzig/Gdańsk, Staatsarchiv (Wojewódzkie Archiwum Panstwowe), 369, 1/3

- Danzig/Gdańsk, Staatsarchiv (Wojewódzkie Archiwum Panstwowe), 369, 1/4

- Elbing/Elbląg, früher Stadtarchiv, C 43 (verschollen)

- Elbing/Elbląg, früher Stadtarchiv, E 109 (verschollen)

- Elbing/Elbląg, früher Stadtarchiv, E 110 (verschollen)

- Elbing / Elblag, Stadtbibl., Cod. Qu. 3 (verschollen)

- Elbing / Elblag, Stadtbibl., Cod. Qu. 6 (verschollen)

- Elbing / Elblag, Stadtbibl., Cod. Qu. 8 (verschollen)

- Elbing / Elblag, Stadtbibl., Cod. Qu. 84 (verschollen)

- Göttingen, Staats- und Universitätsbibl., 8° Cod. Ms. jurid. 806

- Greifswald, Universitätsbibl., Ms. 766 (früher Ms. germ. fol. 5)

- Greifswald, Universitätsbibl., Ms. 868 (früher Ms. germ. fol. 2)

- Hamburg, Staatsarchiv, Hs.-Slg. Nr. 507

- Hamburg, Staats- und Universitätsbibl., Cod. 97 in scrin.

- Jurjewetz / Jurjewez, Kunsthist. Museum, ЮКМ-2010

- Kiel, Stadtarchiv, 79413

- Kiel, Universitätsbibliothek (UB), Cod. Ms. SH 452 B

- Kolberg, Ratsarchiv (verschollen)

- Königsberg, Staats- und Universitätsbibl., (WB) Fragm. 2

- Kopenhagen, Königl. Bibl., Cod. Ledreborg 13,2°

- Kopenhagen, Königl. Bibl., Cod. Thott. 1003,4°

- Lübeck, Stadtarchiv, Hs. 734 (s. Jurjewetz)

- Lübeck, Stadtarchiv, Hs. 735 (verschollen)

- Lübeck, Stadtarchiv, Hs. 740 (s. Moskau)

- Lübeck, Stadtarchiv, Hs. 741 (s. Moskau)

- Lübeck, Stadtarchiv, Hs. 753 (Copiarius)

- Lübeck, Stadtbibl., Ms. Lub. 2° 583

- Lübeck, Stadtbibl., Ms. Lub. 4° 590 (s. Moskau)

- Moskau, Staatsbibl. (RGB), Hss.-Abtl. Fonds 218, Nr. 953-1

- Moskau, Staatsbibl. (RGB), Hss.-Abtl. Fonds 218, Nr. 953-2

- Moskau, Staatsbibl. (RGB), Hss.-Abtl. Fonds 218, Nr. 954

- Reval / Tallinn, Stadtarchiv /Tallinna Linnaarhiiv, Bestand 230 Cm 6

- Reval / Tallinn, Stadtarchiv /Tallinna Linnaarhiiv, Bestand 230 Cm 10 + 10a

- Reval / Tallinn, Stadtarchiv /Tallinna Linnaarhiiv, Bestand 230 Cm 19

- Reval / Tallinn, Stadtarchiv /Tallinna Linnaarhiiv, Bestand 230 Cm 20

- Riga, Stadtbibl., Nr. 120 ct. iurid. III.b,36

- Schleswig, Landesarchiv, Bestand 400.3 Oldenburg Nr. 14 (früher: Nr. 5)

- Schwerin, Landeshauptarchiv, 11.1, Vol. XV, Fasc. 11 Nr. 3

- Stettin, Staatsarchiv, ohne Sign.

- Stralsund, Stadtarchiv, F 8° 323, Einband

- Wismar, Stadtarchiv, ohne Sign.

- Wolfenbüttel, Herzog August Bibl., Cod. 684 Helmst.