BEILAGEi

DAS ALTE ORATORIUM IN S. GENNARO

Von dem Kirchbau in S. Gennaro und von den neuen

Ausgrabungen an dieser Stätte ist schon mehrfach die

Rede gewesen1. Lavagnino glaubt das alte Ora-

torium, dessen Grundmauern er wiedergefunden hat,

auf den Bischof Severus (etwa 362 bis etwa 408) als

Bauherrn zurückführen zu können. Er folgt damit

einer alten Neapler Tradition. Schon der alte d’ En-

genio2 begann seinen Abschnitt über S. Gennaro

mit den Worten: „Fu questa chiesa da San Severo

Vescovo e Protettor di Napoli divotissimo di San

Gianuario Vescovo e Martire edificata“, und es dürfte

nicht schwer sein, noch weitere Belege für diese bis

ins Mittelalter zurückreichende Tradition anzuführen.

Alle diese Autoren, die alten wie die jungen, führen

zum Beweis ihrer Ansicht zwei Belegstellen an, einen

Passus aus der Vita Severi, und zweitens den „Libellus

Officiorum Ecclesiae Neapolitanae“, der in diesem

Punkt mit der Vita Severi übereinstimmt. Die Frage

ist wichtig genug, um sie noch einmal auf ihre Be-

gründung zu prüfen.

Die „Vita Severi episcopi Neapolitani“ ist zuerst von

Ughelli im 6. Band seiner Italia sacra 1659 herausge-

geben und seitdem öfter gedruckt worden. Ich be-

nutze die Ausgabe Capassos von 18 81.3 Das eigentliche

Kernstück dieser Vita entnahm der Verfasser aus der

Bischofchronik von Neapel, deren Abschnitt über

Severus er einfach wiederholt; so wörtlich wieder-

holt, daß er in diesem Abschnitt als Zeuge für den

Text der Bischofchronik dienen kann. Aber er macht

in den Text der Chronik gleich am Anfang einen Ein-

schub, der alsbald deutlich wird, sobald man die Texte

nebeneinander stellt.

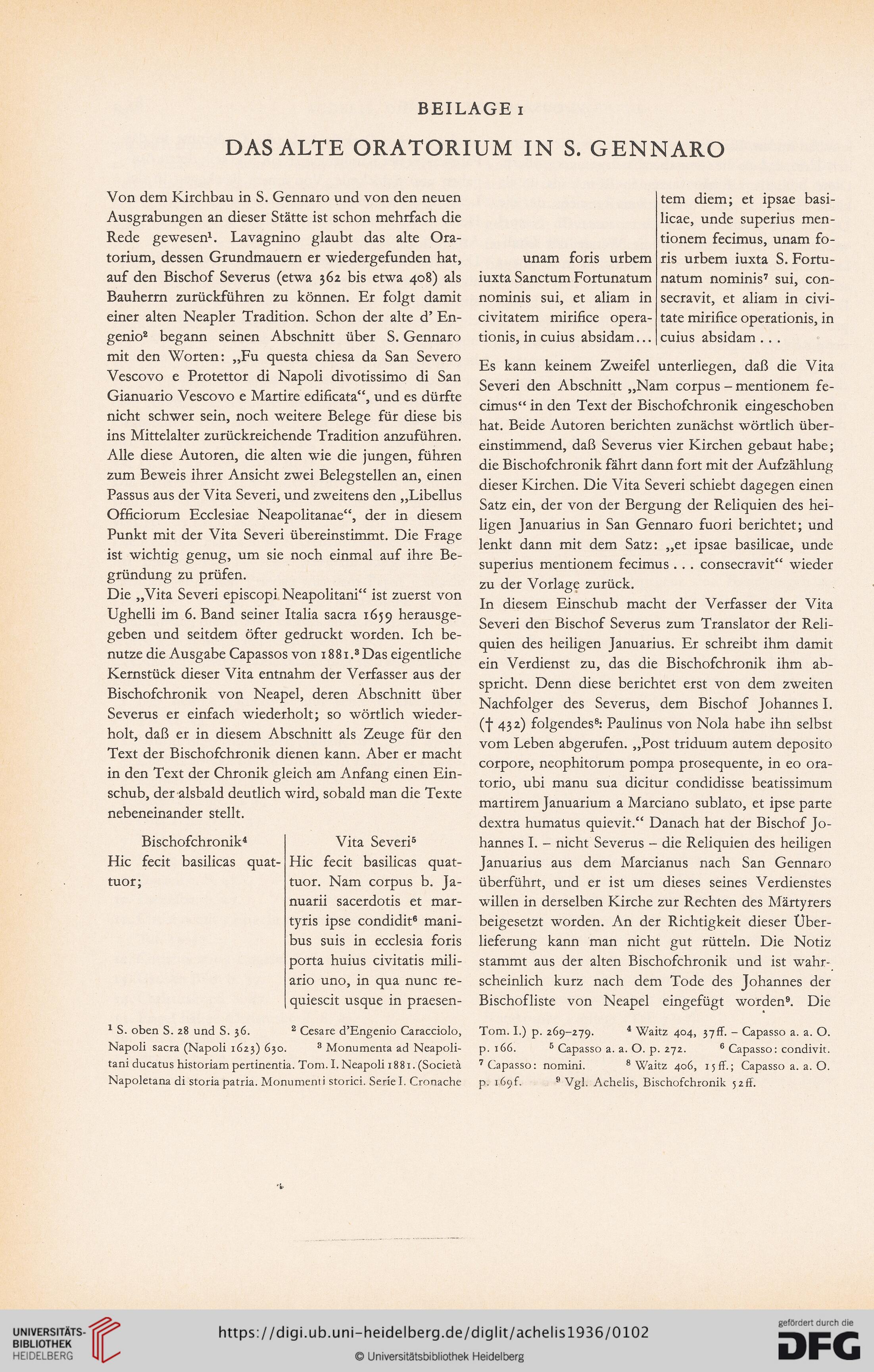

Bischofchronik4

Hic fecit basilicas quat-

tuor;

Vita Severi5

Hic fecit basilicas quat-

tuor. Nam corpus b. Ja-

nuarii sacerdotis et mar-

tyris ipse condidit® mani-

bus suis in ecclesia foris

porta huius civitatis mili-

ario uno, in qua nunc re-

quiescit usque in praesen-

1 S. oben S. 28 und S. 36. 2 Cesare d’Engenio Caracciolo,

Napoli sacra (Napoli 1623) 630. 3 Monumenta ad Neapoli-

tani ducatus historiam pertinentia. Tom. I. Neapoli 1881. (Societä

Napoletana di storia patria. Monumenti storici. Serie I. Cronache

unam foris urbem

iuxta Sanctum Fortunatum

nominis sui, et aliam in

civitatem mirifice opera-

tionis, in cuius absidam...

tem diem; et ipsae basi-

licae, unde superius men-

tionem fecimus, unam fo-

ris urbem iuxta S. Fortu-

natum nominis7 sui, con-

secravit, et aliam in civi-

tate mirifice operationis, in

cuius absidam .. .

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Vita

Severi den Abschnitt „Nam corpus - mentionem fe-

cimus“ in den Text der Bischofchronik eingeschoben

hat. Beide Autoren berichten zunächst wörtlich über-

einstimmend, daß Severus vier Kirchen gebaut habe;

die Bischofchronik fährt dann fort mit der Aufzählung

dieser Kirchen. Die Vita Severi schiebt dagegen einen

Satz ein, der von der Bergung der Reliquien des hei-

ligen Januarius in San Gennaro fuori berichtet; und

lenkt dann mit dem Satz: „et ipsae basilicae, unde

superius mentionem fecimus .. . consecravit“ wieder

zu der Vorlage zurück.

In diesem Einschub macht der Verfasser der Vita

Severi den Bischof Severus zum Translator der Reli-

quien des heiligen Januarius. Er schreibt ihm damit

ein Verdienst zu, das die Bischofchronik ihm ab-

spricht. Denn diese berichtet erst von dem zweiten

Nachfolger des Severus, dem Bischof Johannes I.

(f 432) folgendes8: Paulinus von Nola habe ihn selbst

vom Leben abgerufen. „Post triduum autem deposito

corpore, neophitorum pompa prosequente, in eo ora-

torio, ubi manu sua dicitur condidisse beatissimum

martirem Januarium a Marciano sublato, et ipse parte

dextra humatus quievit.“ Danach hat der Bischof Jo-

hannes I. - nicht Severus - die Reliquien des heiligen

Januarius aus dem Marcianus nach San Gennaro

überführt, und er ist um dieses seines Verdienstes

willen in derselben Kirche zur Rechten des Märtyrers

beigesetzt worden. An der Richtigkeit dieser Über-

lieferung kann man nicht gut rütteln. Die Notiz

stammt aus der alten Bischofchronik und ist wahr-

scheinlich kurz nach dem Tode des Johannes der

Bischof liste von Neapel eingefügt worden9. Die

Tom. I.) p. 269-279. 4 Waitz 404, 37fr. - Capasso a. a. O.

p. 166. 5 Capasso a. a. O. p. 272. 6 Capasso: condivit.

7 Capasso: nomini. 8 Waitz 406, 15 ff.; Capasso a. a. O.

p. i6of. 9 Vgl. Achelis, Bischofchronik jzff.

DAS ALTE ORATORIUM IN S. GENNARO

Von dem Kirchbau in S. Gennaro und von den neuen

Ausgrabungen an dieser Stätte ist schon mehrfach die

Rede gewesen1. Lavagnino glaubt das alte Ora-

torium, dessen Grundmauern er wiedergefunden hat,

auf den Bischof Severus (etwa 362 bis etwa 408) als

Bauherrn zurückführen zu können. Er folgt damit

einer alten Neapler Tradition. Schon der alte d’ En-

genio2 begann seinen Abschnitt über S. Gennaro

mit den Worten: „Fu questa chiesa da San Severo

Vescovo e Protettor di Napoli divotissimo di San

Gianuario Vescovo e Martire edificata“, und es dürfte

nicht schwer sein, noch weitere Belege für diese bis

ins Mittelalter zurückreichende Tradition anzuführen.

Alle diese Autoren, die alten wie die jungen, führen

zum Beweis ihrer Ansicht zwei Belegstellen an, einen

Passus aus der Vita Severi, und zweitens den „Libellus

Officiorum Ecclesiae Neapolitanae“, der in diesem

Punkt mit der Vita Severi übereinstimmt. Die Frage

ist wichtig genug, um sie noch einmal auf ihre Be-

gründung zu prüfen.

Die „Vita Severi episcopi Neapolitani“ ist zuerst von

Ughelli im 6. Band seiner Italia sacra 1659 herausge-

geben und seitdem öfter gedruckt worden. Ich be-

nutze die Ausgabe Capassos von 18 81.3 Das eigentliche

Kernstück dieser Vita entnahm der Verfasser aus der

Bischofchronik von Neapel, deren Abschnitt über

Severus er einfach wiederholt; so wörtlich wieder-

holt, daß er in diesem Abschnitt als Zeuge für den

Text der Bischofchronik dienen kann. Aber er macht

in den Text der Chronik gleich am Anfang einen Ein-

schub, der alsbald deutlich wird, sobald man die Texte

nebeneinander stellt.

Bischofchronik4

Hic fecit basilicas quat-

tuor;

Vita Severi5

Hic fecit basilicas quat-

tuor. Nam corpus b. Ja-

nuarii sacerdotis et mar-

tyris ipse condidit® mani-

bus suis in ecclesia foris

porta huius civitatis mili-

ario uno, in qua nunc re-

quiescit usque in praesen-

1 S. oben S. 28 und S. 36. 2 Cesare d’Engenio Caracciolo,

Napoli sacra (Napoli 1623) 630. 3 Monumenta ad Neapoli-

tani ducatus historiam pertinentia. Tom. I. Neapoli 1881. (Societä

Napoletana di storia patria. Monumenti storici. Serie I. Cronache

unam foris urbem

iuxta Sanctum Fortunatum

nominis sui, et aliam in

civitatem mirifice opera-

tionis, in cuius absidam...

tem diem; et ipsae basi-

licae, unde superius men-

tionem fecimus, unam fo-

ris urbem iuxta S. Fortu-

natum nominis7 sui, con-

secravit, et aliam in civi-

tate mirifice operationis, in

cuius absidam .. .

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Vita

Severi den Abschnitt „Nam corpus - mentionem fe-

cimus“ in den Text der Bischofchronik eingeschoben

hat. Beide Autoren berichten zunächst wörtlich über-

einstimmend, daß Severus vier Kirchen gebaut habe;

die Bischofchronik fährt dann fort mit der Aufzählung

dieser Kirchen. Die Vita Severi schiebt dagegen einen

Satz ein, der von der Bergung der Reliquien des hei-

ligen Januarius in San Gennaro fuori berichtet; und

lenkt dann mit dem Satz: „et ipsae basilicae, unde

superius mentionem fecimus .. . consecravit“ wieder

zu der Vorlage zurück.

In diesem Einschub macht der Verfasser der Vita

Severi den Bischof Severus zum Translator der Reli-

quien des heiligen Januarius. Er schreibt ihm damit

ein Verdienst zu, das die Bischofchronik ihm ab-

spricht. Denn diese berichtet erst von dem zweiten

Nachfolger des Severus, dem Bischof Johannes I.

(f 432) folgendes8: Paulinus von Nola habe ihn selbst

vom Leben abgerufen. „Post triduum autem deposito

corpore, neophitorum pompa prosequente, in eo ora-

torio, ubi manu sua dicitur condidisse beatissimum

martirem Januarium a Marciano sublato, et ipse parte

dextra humatus quievit.“ Danach hat der Bischof Jo-

hannes I. - nicht Severus - die Reliquien des heiligen

Januarius aus dem Marcianus nach San Gennaro

überführt, und er ist um dieses seines Verdienstes

willen in derselben Kirche zur Rechten des Märtyrers

beigesetzt worden. An der Richtigkeit dieser Über-

lieferung kann man nicht gut rütteln. Die Notiz

stammt aus der alten Bischofchronik und ist wahr-

scheinlich kurz nach dem Tode des Johannes der

Bischof liste von Neapel eingefügt worden9. Die

Tom. I.) p. 269-279. 4 Waitz 404, 37fr. - Capasso a. a. O.

p. 166. 5 Capasso a. a. O. p. 272. 6 Capasso: condivit.

7 Capasso: nomini. 8 Waitz 406, 15 ff.; Capasso a. a. O.

p. i6of. 9 Vgl. Achelis, Bischofchronik jzff.