70

2l. Dauber

Die meisten der angeführten Vergleichsfälle sind in dip Stein- oder Bronzezeit

datiert. Sie gehören, soweit sie steinzeitlich sind, dem Kreis der endsteinzeitlichen

Becherkultur an. Aber auch die bronzezeitlichen Psostenringe liegen größtenteils im

Berbreitungsbereich dieser Kultur oder an dessen Rand. Aus diesem zeitlichen

Rahmen sällt außer unserem Hügel von Huttenheim nur derjenige von Schleid-

weiler, Ldkr.Trier, heraus. Bei dem großen zeitlichen und räumlichen Abstand un-

seres Hügels von den genannten vergleichbaren Borkommen des Pfostenrings

scheint es gewagt, solange nicht weitere Beobachtungen vorliegen, eine Verbin-

dungslinie dahin zu ziehen. Neben der Möglichkeit des Nachwirkens der Becher-

kultur, die in unserem Gebiet immerhin in einzelnen Stücken nachzuweisen ist 27,

muß wohl eine weitere Erklärungsmöglichkeit berücksichtigt werden.

Im süddeutschen Hallstattkreis ist die Begrenzung des Grabhügels durch einen

Steinkranz eine geläufige Erscheinung. In vielen Fällen dient er eindeutig dem

technischen Zweck der Befestigung des Hügelrandes. Häufig jedoch kann er nach

der ganzen Art seiner Herstellung und Lage im Hügel diesen Zweck gar nicht er-

füllen und stellt dann Wohl eine Grenzmarke dar, die den Bereich der Toten von

dem der Lebenden scheidet. In der an Lesesteinen armen Rheinebene kann die Er-

richtung dieses Kreises aus Holz, als dem hier gegebenen Material, nicht verwun-

dern. Der Zweck der Befestigung des Hügelaufwurss scheint in dem vorliegenden

Fall bei der Weite der Pfostenstellung und der Lage innerhalb des Hügels nicht

der primäre sein. Hier dürfte vielmehr der Grenzzaun zwischen Toten und Le-

benden der eigentliche Sinn dieses Pfoftenrings sein.

Wiederaufbau des Hügels.

Ieder Grabhügel ist ein

Denkmal der Vorzeit, das, ob

untersucht oder nicht, für sich

selbst zu uns spricht. Oft ge-

nug wird das erhabene Bild

dieser Zeugen der Vergangen-

heit gestört durch die Wühllöcher

früherer Raubgräber. Aber auch

wissenschaftliche Antersucher frü-

herer Zeit begnügten sich mit der

Bergung von Fundstücken und

ließen den Hügel mit einem Loch

oder Quergraben in der Mitte

nach der Grabung einfach lie-

gen. Bei dem Amfang, in dem

eine heutige Untersuchung einen

Grabhügel abtragen muh, bliebe

von einem solchen Hügel über-

haupt nichts mehr erhalten.

Heute aber weist uns die Aus-

grabung eines Hügels neben der

wissenschaftlichen auch eine denk-

malpflegerische Aufgabe zu. Wo

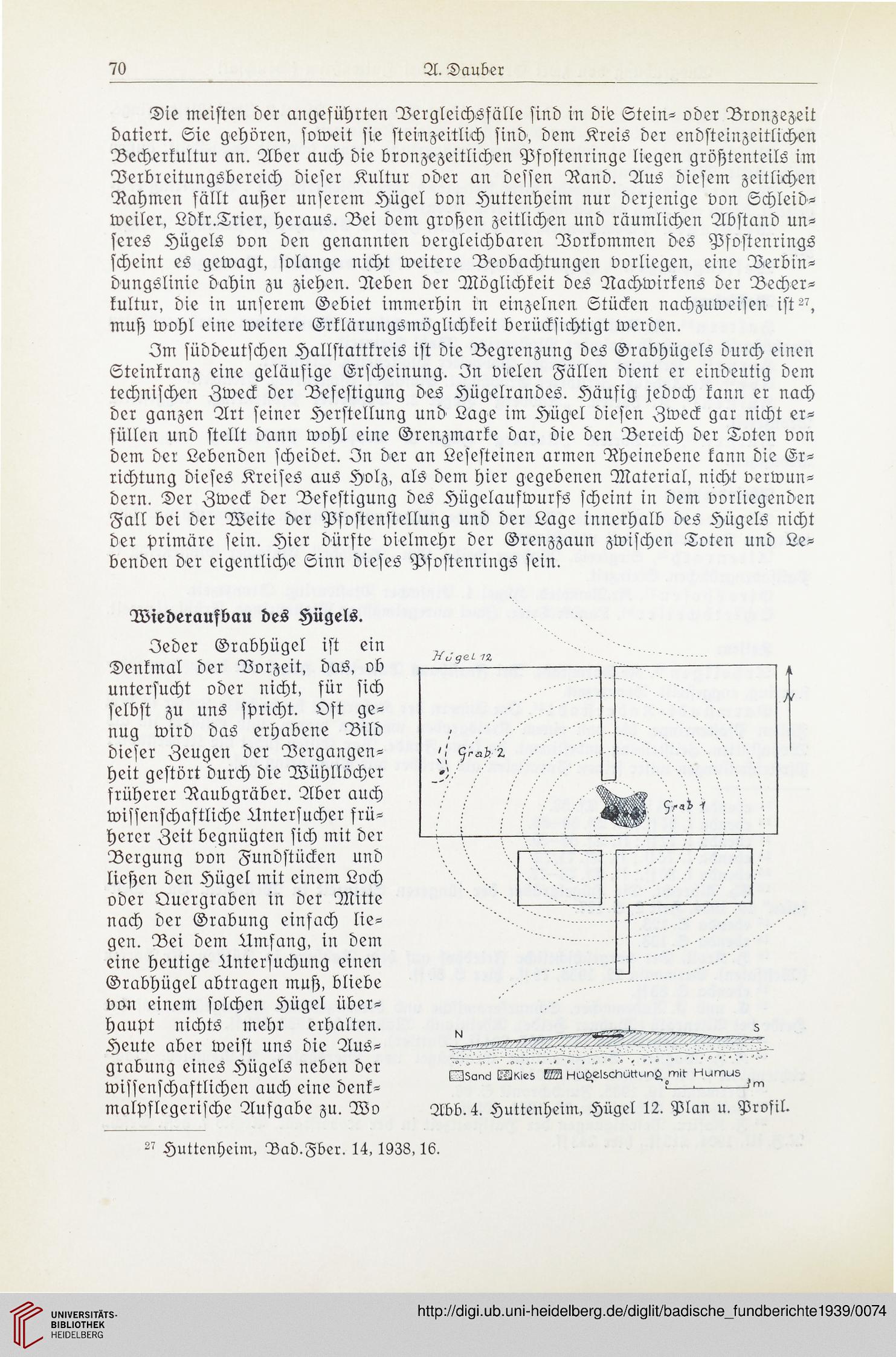

Abb. 4. Huttenheim, Hügel 12. Plan u. Profil.

2? Huttenheim, Vad.Fber. 14,1938,16.

2l. Dauber

Die meisten der angeführten Vergleichsfälle sind in dip Stein- oder Bronzezeit

datiert. Sie gehören, soweit sie steinzeitlich sind, dem Kreis der endsteinzeitlichen

Becherkultur an. Aber auch die bronzezeitlichen Psostenringe liegen größtenteils im

Berbreitungsbereich dieser Kultur oder an dessen Rand. Aus diesem zeitlichen

Rahmen sällt außer unserem Hügel von Huttenheim nur derjenige von Schleid-

weiler, Ldkr.Trier, heraus. Bei dem großen zeitlichen und räumlichen Abstand un-

seres Hügels von den genannten vergleichbaren Borkommen des Pfostenrings

scheint es gewagt, solange nicht weitere Beobachtungen vorliegen, eine Verbin-

dungslinie dahin zu ziehen. Neben der Möglichkeit des Nachwirkens der Becher-

kultur, die in unserem Gebiet immerhin in einzelnen Stücken nachzuweisen ist 27,

muß wohl eine weitere Erklärungsmöglichkeit berücksichtigt werden.

Im süddeutschen Hallstattkreis ist die Begrenzung des Grabhügels durch einen

Steinkranz eine geläufige Erscheinung. In vielen Fällen dient er eindeutig dem

technischen Zweck der Befestigung des Hügelrandes. Häufig jedoch kann er nach

der ganzen Art seiner Herstellung und Lage im Hügel diesen Zweck gar nicht er-

füllen und stellt dann Wohl eine Grenzmarke dar, die den Bereich der Toten von

dem der Lebenden scheidet. In der an Lesesteinen armen Rheinebene kann die Er-

richtung dieses Kreises aus Holz, als dem hier gegebenen Material, nicht verwun-

dern. Der Zweck der Befestigung des Hügelaufwurss scheint in dem vorliegenden

Fall bei der Weite der Pfostenstellung und der Lage innerhalb des Hügels nicht

der primäre sein. Hier dürfte vielmehr der Grenzzaun zwischen Toten und Le-

benden der eigentliche Sinn dieses Pfoftenrings sein.

Wiederaufbau des Hügels.

Ieder Grabhügel ist ein

Denkmal der Vorzeit, das, ob

untersucht oder nicht, für sich

selbst zu uns spricht. Oft ge-

nug wird das erhabene Bild

dieser Zeugen der Vergangen-

heit gestört durch die Wühllöcher

früherer Raubgräber. Aber auch

wissenschaftliche Antersucher frü-

herer Zeit begnügten sich mit der

Bergung von Fundstücken und

ließen den Hügel mit einem Loch

oder Quergraben in der Mitte

nach der Grabung einfach lie-

gen. Bei dem Amfang, in dem

eine heutige Untersuchung einen

Grabhügel abtragen muh, bliebe

von einem solchen Hügel über-

haupt nichts mehr erhalten.

Heute aber weist uns die Aus-

grabung eines Hügels neben der

wissenschaftlichen auch eine denk-

malpflegerische Aufgabe zu. Wo

Abb. 4. Huttenheim, Hügel 12. Plan u. Profil.

2? Huttenheim, Vad.Fber. 14,1938,16.