aus führt eine Thür rechts in die weiter unten beschriebene

„Rathsstube". An den Leitenwänden sehen wir je eine große

Tafel mit einigen hundert gemalten Familienwappen; der

Grundton dieses Raumes ist roth. Tine fast schmucklose

Polztreppe führt uns von hier direkt in die sogenannte

„Laube", den Gerichtssaal in guter alter Zeit; die hohen

Fenster zeigen reiche Glasmalerei, zuin Theil figürlichen,

zum Theil heraldischen Inhalts; neben einigen Familien-

wappen (Albert von Dassel) und Inschriften, finden wir

des öfteren wiederkehrend den Braunschweiger Löwen und

das Wappen der Stadt Lüneburg. Decke und Wände sind

überreich bemalt, erstere 1^880 vom Maler Fischbach, einem

geborenen Lüneburger, nach alten Borbildern in etwas

harter bunt ausschauender Weise, restaurirt, die Wände,

auf Gedon's Rath von den Münchener Malern Ruhm-

brecht und Aellner restaurirt, sehen stimmungsvoller, alt

und verblichen aus; meiner Ansicht nach aber tritt das

Tharakteristische der Münchener Schule damaliger Zeit etwas

zu stark hervor; es fällt das ins-

besondere auf in dem Reiterbildnisse

Aaiser Maximilian's, angeblich einst

von Albrecht Dürer auf einer Durch-

reise gemalt (?). Zur Darstellung

gelangten Scenen biblischen Inhalts,

Motive aus dem Landsknechtleben,

eingeschlossen, resp. umrahmt von

gothischem oder gothisirendem Or-

nament; ferner interessiren hier reich

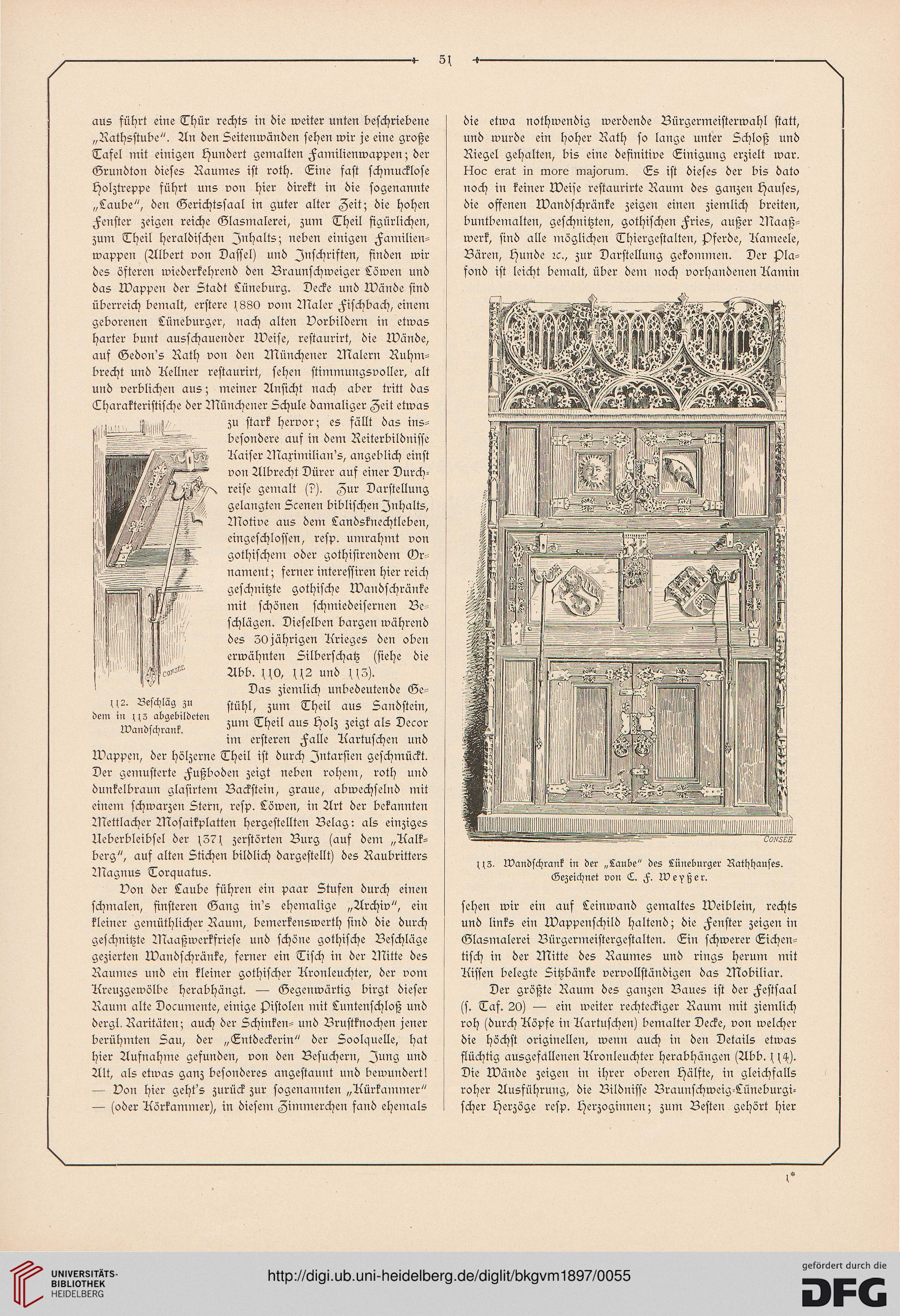

geschnitzte gothische Wandschränke

mit schönen schmiedeisernen Be-

schlägen. Dieselben bargen während

des 30 jährigen Arieges den oben

erwähnten Silberschatz (siehe die

Abb. P0, \\2 und P3).

Das ziemlich unbedeutende Ge-

stühl, zuin Theil aus Sandstein,

zum Theil aus polz zeigt als Dccor

im srsteren Falle Aartuschen und

Wappen, der hölzerne Theil ist durch Intarsien geschmückt.

Der gemusterte Fußboden zeigt neben rohem, roth und

dunkelbraun glasirtem Backstein, graue, abwechselnd mit

einem schwarzen Stern, resp. Löwen, in Art der bekannten

Mettlacher Mosaikplatten hergestellten Belag: als einziges

Ueberbleibsel der ^37)[ zerstörten Burg (auf dem „Aalk-

berg", auf alten Stichen bildlich dargestellt) des Raubritters

Magnus Torquatus.

Bon der Laube führen ein paar Stufen durch einen

schmalen, finsteren Gang in's eheinalige „Archiv", ein

kleiner gemüthlicher Raum, bemerkenswerth sind die durch

geschnitzte Maaßwcrksriese und schöne gothische Beschläge

gezierten Wandschränke, ferner ein Tisch in der Mitte des

Raumes und ein kleiner gothischer Aronleuchter, der vom

Areuzgewölbe herabhängt. — Gegenwärtig birgt dieser

Raum alte Documente, einige Pistolen mit Luntenschloß und

dergl. Raritäten; auch der Schinken- und Brustknochen jener

berühmten 5au, der „Tntdeckerin" der Soolquelle, hat

hier Aufnahme gefunden, von den Besuchern, Jung und

Alt, als etwas ganz besonderes angestauut und bewundert!

Bon hier geht's zurück zur sogenannten „Aürkammer"

— (oder Aörkammer), in diesem Zimmerchen fand ehemals

die etwa nothwendig werdende Bürgermeisterwahl statt,

und wurde ein hoher Rath so lange unter Schloß und

Riegel gehalten, bis eine definitive Tinigung erzielt war.

Hoc erat in more majorum. Ts ist dieses der bis dato

noch in keiner Weise restaurirte Raum des ganzen paufes,

die offenen Wandschränke zeigen einen ziemlich breiten,

buntbemalten, geschnitzten, gothischen Fries, außer Maaß-

werk, sind alle möglichen Thiergestalten, Pferde, Aameele,

Bären, punde rc., zur Darstellung gekommen. Der Pla-

fond ist leicht bemalt, über dem noch vorhandenen Aamin

;;3. Wandschrank in der „Laube" des Lüneburger Rathhauses.

Gezeichnet von <£. F. Weyßer.

sehen wir ein auf Leinwand gemaltes Weiblein, rechts

und links ein Wappenschild haltend; die Fenster zeigen in

Glasmalerei Bürgermeistergestalten. Tin schwerer Tichen

tisch in der Mitte des Raumes und rings herum mit

Aiffen belegte Sitzbänke vervollständigen das Mobiliar.

Der größte Raum des ganzen Baues ist der Festsaal

(s. Taf. 20) — ein weiter rechteckiger Raum mit ziemlich

roh (durch Aöpfe in Aartuschen) bemalter Decke, von welcher

die höchst originellen, wenn auch in den Details etwas

flüchtig ausgefallenen Aronleuchter herabhängen (Abb. f \ >{).

Die Wände zeigen in ihrer oberen pälfte, in gleichfalls

roher Ausführung, die Bildnisse Braunschweig-Lüneburgi-

scher perzöge resp. Herzoginnen; zum Besten gehört hier

;;2. Beschläg zu

dem in abgebildeteu

Wandschrank.

„Rathsstube". An den Leitenwänden sehen wir je eine große

Tafel mit einigen hundert gemalten Familienwappen; der

Grundton dieses Raumes ist roth. Tine fast schmucklose

Polztreppe führt uns von hier direkt in die sogenannte

„Laube", den Gerichtssaal in guter alter Zeit; die hohen

Fenster zeigen reiche Glasmalerei, zuin Theil figürlichen,

zum Theil heraldischen Inhalts; neben einigen Familien-

wappen (Albert von Dassel) und Inschriften, finden wir

des öfteren wiederkehrend den Braunschweiger Löwen und

das Wappen der Stadt Lüneburg. Decke und Wände sind

überreich bemalt, erstere 1^880 vom Maler Fischbach, einem

geborenen Lüneburger, nach alten Borbildern in etwas

harter bunt ausschauender Weise, restaurirt, die Wände,

auf Gedon's Rath von den Münchener Malern Ruhm-

brecht und Aellner restaurirt, sehen stimmungsvoller, alt

und verblichen aus; meiner Ansicht nach aber tritt das

Tharakteristische der Münchener Schule damaliger Zeit etwas

zu stark hervor; es fällt das ins-

besondere auf in dem Reiterbildnisse

Aaiser Maximilian's, angeblich einst

von Albrecht Dürer auf einer Durch-

reise gemalt (?). Zur Darstellung

gelangten Scenen biblischen Inhalts,

Motive aus dem Landsknechtleben,

eingeschlossen, resp. umrahmt von

gothischem oder gothisirendem Or-

nament; ferner interessiren hier reich

geschnitzte gothische Wandschränke

mit schönen schmiedeisernen Be-

schlägen. Dieselben bargen während

des 30 jährigen Arieges den oben

erwähnten Silberschatz (siehe die

Abb. P0, \\2 und P3).

Das ziemlich unbedeutende Ge-

stühl, zuin Theil aus Sandstein,

zum Theil aus polz zeigt als Dccor

im srsteren Falle Aartuschen und

Wappen, der hölzerne Theil ist durch Intarsien geschmückt.

Der gemusterte Fußboden zeigt neben rohem, roth und

dunkelbraun glasirtem Backstein, graue, abwechselnd mit

einem schwarzen Stern, resp. Löwen, in Art der bekannten

Mettlacher Mosaikplatten hergestellten Belag: als einziges

Ueberbleibsel der ^37)[ zerstörten Burg (auf dem „Aalk-

berg", auf alten Stichen bildlich dargestellt) des Raubritters

Magnus Torquatus.

Bon der Laube führen ein paar Stufen durch einen

schmalen, finsteren Gang in's eheinalige „Archiv", ein

kleiner gemüthlicher Raum, bemerkenswerth sind die durch

geschnitzte Maaßwcrksriese und schöne gothische Beschläge

gezierten Wandschränke, ferner ein Tisch in der Mitte des

Raumes und ein kleiner gothischer Aronleuchter, der vom

Areuzgewölbe herabhängt. — Gegenwärtig birgt dieser

Raum alte Documente, einige Pistolen mit Luntenschloß und

dergl. Raritäten; auch der Schinken- und Brustknochen jener

berühmten 5au, der „Tntdeckerin" der Soolquelle, hat

hier Aufnahme gefunden, von den Besuchern, Jung und

Alt, als etwas ganz besonderes angestauut und bewundert!

Bon hier geht's zurück zur sogenannten „Aürkammer"

— (oder Aörkammer), in diesem Zimmerchen fand ehemals

die etwa nothwendig werdende Bürgermeisterwahl statt,

und wurde ein hoher Rath so lange unter Schloß und

Riegel gehalten, bis eine definitive Tinigung erzielt war.

Hoc erat in more majorum. Ts ist dieses der bis dato

noch in keiner Weise restaurirte Raum des ganzen paufes,

die offenen Wandschränke zeigen einen ziemlich breiten,

buntbemalten, geschnitzten, gothischen Fries, außer Maaß-

werk, sind alle möglichen Thiergestalten, Pferde, Aameele,

Bären, punde rc., zur Darstellung gekommen. Der Pla-

fond ist leicht bemalt, über dem noch vorhandenen Aamin

;;3. Wandschrank in der „Laube" des Lüneburger Rathhauses.

Gezeichnet von <£. F. Weyßer.

sehen wir ein auf Leinwand gemaltes Weiblein, rechts

und links ein Wappenschild haltend; die Fenster zeigen in

Glasmalerei Bürgermeistergestalten. Tin schwerer Tichen

tisch in der Mitte des Raumes und rings herum mit

Aiffen belegte Sitzbänke vervollständigen das Mobiliar.

Der größte Raum des ganzen Baues ist der Festsaal

(s. Taf. 20) — ein weiter rechteckiger Raum mit ziemlich

roh (durch Aöpfe in Aartuschen) bemalter Decke, von welcher

die höchst originellen, wenn auch in den Details etwas

flüchtig ausgefallenen Aronleuchter herabhängen (Abb. f \ >{).

Die Wände zeigen in ihrer oberen pälfte, in gleichfalls

roher Ausführung, die Bildnisse Braunschweig-Lüneburgi-

scher perzöge resp. Herzoginnen; zum Besten gehört hier

;;2. Beschläg zu

dem in abgebildeteu

Wandschrank.